| Titel: | Spülvorrichtungen für Abzugskanäle. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 18 |

| Download: | XML |

Spülvorrichtungen für Abzugskanäle.

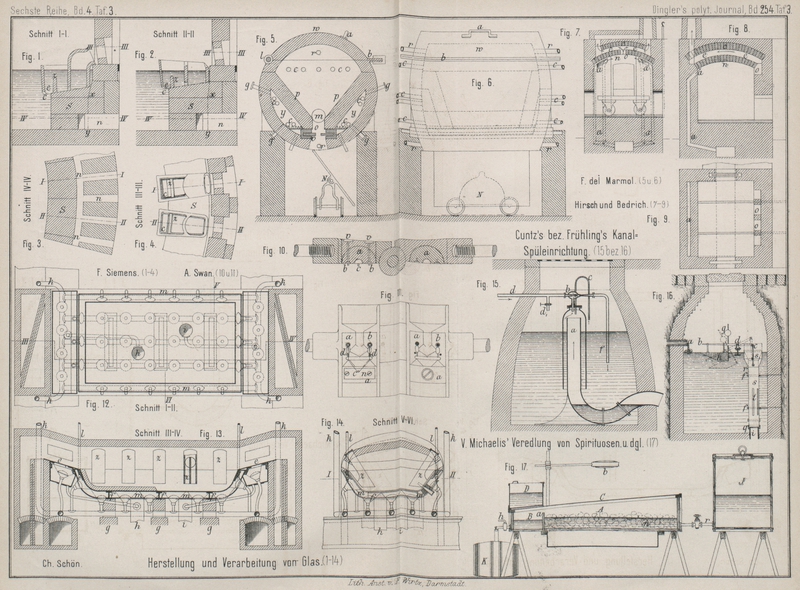

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Spülvorrichtungen für Abzugskanäle.

Den Abzugskanälen flieſsen unter gewöhnlichen Verhältnissen kleine Wassermengen zu,

welche eine Reinigung der Kanäle nicht bewirken können, vielmehr zur Ablagerung

fester Stoffe und Verstopfungen der Kanäle Veranlassung geben. Um dies zu vermeiden,

bringt man in den Abzugskanälen in gewissen Entfernungen gröſsere Sammelbehälter an,

in denen sich das Wasser reichlicher ansammelt, um, wenn es einen gewissen Stand

erreicht hat, mittels eines Hebers o. dgl. in kurzer Zeit in die Abzugskanäle

entleert zu werden. Bei dem dadurch bewirkten schnellen Durchflusse gröſserer

Wassermassen werden in den Kanälen alle Ablagerungen mit fortgerissen; gleichzeitig

soll aber auch eine Lüftung derselben bewirkt werden.

Ein derartiger absetzender Spülapparat von Friedr. Cuntz in

Karlsbad (* D. R. P. Nr. 27959 vom 1.

Januar 1884) ist in Fig. 15 Taf. 3

dargestellt. Diese Einrichtung setzt das Vorhandensein einer Druckwasserleitung

voraus, da dem Apparate durch das Rohr d fortwährend

eine bestimmte Menge Druckwasser zugeführt wird; die Tageswasser flieſsen durch das

obere Gitter zu. Der Apparat besteht aus einem Glockenheber a, dessen unteres aufgebogenes Ende einen Wasserverschluſs bildet. Der

höchste Punkt des Hebers steht durch das Luftrohr c mit

der äuſseren Luft in Verbindung. In die Leitung, welche zur Speisung des Behälters

dient, ist ein Wasserstrahlapparat b eingeschaltet,

dessen Saugstutzen mit dem höchsten Punkte des Hebers verbunden ist.

Die Wirkungsweise ist nun leicht zu verstehen: Stellt man sich vor, daſs soeben eine

Spülung stattgefunden hat, so wird der Behälter bis zum unteren Ende der Glocke

entleert, der Wasserverschluſs im unteren Heberende jedoch noch vorhanden sein. Das

durch die Leitung zutretende Wasser wird nun zunächst die Füllung des Behälters bis

über den unteren Glockenrand bewirken, so daſs der Heber nur noch durch das Luftrohr

c mit der Auſsenluft in Verbindung steht. Während

nun das Wasser aus der Leitung fortwährend bei f in den

Behälter einfällt, saugt es beim Durchgange durch den Strahlapparat beständig die

Luft aus dem Heber ab, dessen beide Enden nach Eintauchen der Glocke nunmehr durch Wasser geschlossen

sind. Eine Verdünnung der Luft im Heber tritt vorläufig noch nicht ein, da die vom

Strahlapparate abgesaugte Luft durch das Luftrohr c

wieder ersetzt wird. Erst wenn das Luftrohr, welches nur wenig unter die

Ueberlaufkante des Hebers reicht, in Wasser eintaucht und hierdurch der Auſsenluft

den Weg in das Innere des Hebers abschneidet, findet die Luftverdünnung im Heber

statt, welche das Steigen des Wassers in der Glocke und die Ingangsetzung des Hebers

zur Folge hat.

In der Patentschrift sind folgende Angaben über die Gröſsenverhältnisse des Apparates

gemacht: Wird der Strahlapparat mit 6l in der

Minute gespeist und beträgt der nutzbare Inhalt des Behälters 8cbm,64, der höchste Wasserstand in demselben 2m und hat der Heber einen lichten Durchmesser von

150mm, so beträgt die Füllzeit des Behälters

24 Stunden- die Entleerung desselben vollzieht sich in 2 Minuten.

Durch den Nebenhahn d1

läſst sich die Füllungszeit des Behälters abkürzen. Ebenso lassen sich bei derselben

Gröſse des Behälters die Pausen zwischen den einzelnen Spülungen bis auf 72 Stunden

vergröſsern, wenn der Strahlapparat nur mit 21 in

der Minute betrieben wird. Das Wasser, welches den Strahlapparat speist, dient

gleichzeitig zur Füllung des Spülbehälters. Der Apparat würde auch ohne Luftrohr

arbeiten. Dasselbe erhöht jedoch wesentlich die Sicherheit des Betriebes und

verhindert, wenn der Apparat zur Spülung eines Kanales benutzt wird und bei

Rohrbrüchen o. dgl. ein negativer Druck in dem

Wasserleitungsrohre entsteht, den Eintritt von Kanalgasen in die Wasserleitung. Der

Durchmesser des Luftrohres ist derart gewählt, daſs während der Entleerung des

Behälters nur eine solche Luftmenge eintreten kann, welche die Thätigkeit des Hebers

nicht zu beeinträchtigen vermag.

Wesentlich anders ist der Apparat von A. Frühling in

Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Nr.

28199 vom 26. Februar 1884) eingerichtet. Der Sammelbehälter Fig. 16 Taf.

3, dem bei a die Abwasser zuflieſsen und in welchen bei

i der Abzugskanal mündet, besitzt einen

cylindrischen Schwimmer s, welcher an das kürzere Ende

eines doppelarmigen Hebels b c aufgehängt ist. Die aus

elastischem Stoffe bestehende Abschluſsplatte q des

Schwimmers s wird durch das Gewicht des letzteren auf

die Mündung des Ablaufrohres i gepreſst und

verschlieſst dieselbe. Das durch a oder auf andere

Weise zuflieſsende Wasser bewirkt in Folge des wenig überstehenden Randes von q nur einen geringen Auftrieb; dieser wird erst von r ab mit dem wachsenden Durchmesser des Schwimmerkopfes

stärker. Der Auftrieb vermag aber den Verschluſs nicht aufzuheben, weil der Auftrieb

des Schwimmers k durch den Hebel b c und die Stange s1 diesem Bestreben entgegenwirkt. Erst wenn das

Wasser so weit gestiegen ist, daſs es den Schwimmer k

füllt, hört die Gegenwirkung des letzteren auf. Der Schwimmer s wird in die punktirte Lage gehoben und das Wasser

strömt nun durch i ab. Der Schwimmer k entleert sich in Folge seiner Gestalt; gleichzeitig ist aber

sein Moment in Bezug auf den Drehpunkt d wegen des

überhängenden Gewichtes g gröſser geworden. Aus diesem

Grunde und wegen des Auftriebes gegen die Fläche q wird

der Schwimmer k erst dann wieder in die frühere Lage

zurückgezogen, wenn der Behälter nahezu entleert ist. Die Verstellbarkeit des

Gewichtes gestattet eine Veränderung der Entleerungsgrenze; eine weitere Regelung

kann durch Verschiebung von k auf dem Hebel 6, durch

Einfüllen von Wasser in den rechts befindlichen Schwimmer oder auch durch Anbringen

von Schlitzen t vorgenommen werden. In letzterem Falle

ist der Schwimmer s wasserdicht herzustellen, f sind Führungen für den Schwimmer s.

Tafeln