| Titel: | Apparat zum Veredlen von Spirituosen, Essig u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 29 |

| Download: | XML |

Apparat zum Veredlen von Spirituosen, Essig u.

dgl.

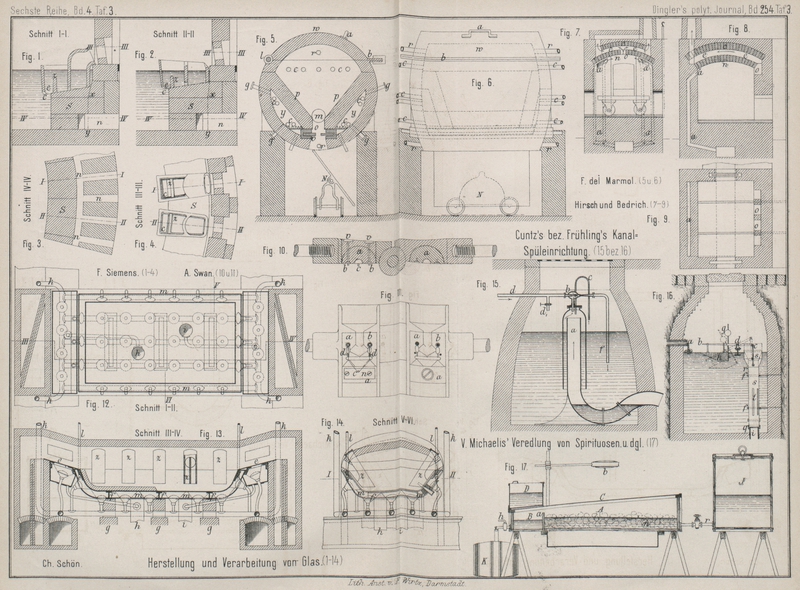

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 3.

V. Michaëlis' Apparat zum Veredlen von Spirituosen, Essig u.

dgl.

V.

Michaëlis in Luxemburg (* D. R. P. Kl. 6 Nr. 26036 vom 22. Juni 1883) will Essig,

Wein, Branntwein, Parfümerien, Extracte u. dgl. mit Hilfe von Sonnenlicht oder von elektrischem Licht und Wärme concentriren

oder veredlen. Der dazu verwendete Apparat besteht aus einem Kasten aus Holz,

Porzellan u. dgl. mit zwei durch eine Wand a (Fig. 17 Taf.

3) getrennten Abtheilungen A und B, welche durch eine Glasplatte C dicht abgedeckt sind. Die Abtheilung A

enthält eine Schicht n poröser Stoffe, als Schwämme,

Seegras, Hobelspäne u. dgl.

Man läſst nun durch Rohr r aus dem geschlossenen

Behälter J so viel der zu behandelnden Flüssigkeit nach

A flieſsen, daſs die Schicht n halb bedeckt ist, während der Behälter D mit kaltem Wasser gefüllt wurde. Wird nun der Apparat

dem Sonnen- oder dem elektrischen Lichte und der Wärme ausgesetzt, so wirkt

angeblich der chemische Einfluſs des Lichtes veredelnd auf die von der porösen

Schicht aufgesaugte Flüssigkeit, während gleichzeitig eine Verdunstung derselben

durch die Einwirkung der Wärme eintritt. Die Dünste setzen sich thauartig unten an

der Platte C an, gleiten als Tropfen die schiefe Ebene

hinunter und sammeln sich in B. Die so

heruntergleitenden Tröpfchen sind in Folge ihrer Bewegung in noch höherem Maſse dem

veredelnden Einflüsse des Lichtes unterworfen. Die nach B gelangte Flüssigkeit kann durch den Hahn h

zeitweise in das Faſs K abgelassen werden.

Bei der Bereitung von Liqueuren u. dgl. bringt man zweckmäſsig die auszuziehenden

Stoffe, wie z.B. Pomeranzenschalen o. dgl., gleich mit in den Apparat. Durch

Anwendung von Sammellinsen, wie z.B. bei b angedeutet,

oder Schirmen oder einer Verbindung von beiden kann man die Wirkung des Lichtes

erhöhen. Um den Inhalt des Kastens A künstlich zu

erwärmen, kann man unter dem Boden desselben eine Heizungseinrichtung anbringen,

z.B. einen mit Pferdemist gefüllten Kasten.

Wenn es sich um Concentration von Essig handelt, kann es zweckmäſsig sein, in dem

Räume B eine mit hygroskopischen Substanzen, z.B.

Chlorcalcium, gefüllte Schale anzubringen, welche natürlich so aufzustellen bezieh.

zu schützen ist, daſs die abtröpfelnde Flüssigkeit nicht in die Schale gelangt.

Textabbildung Bd. 254, S. 30

Zur Bereitung von Essig erhält der Apparat eine

einfachere, beistehend veranschaulichte Form. Der Deckel c braucht hier nicht aus Glas zu bestehen; jedoch muſs die Luft den

Apparat von f nach g

durchziehen.

Tafeln