| Titel: | Schiffchenstickmaschine von F. Martini und Comp. in Frauenfeld, Schweiz. |

| Autor: | R. E. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 61 |

| Download: | XML |

Schiffchenstickmaschine von F. Martini und Comp. in

Frauenfeld, Schweiz.

Mit Abbildungen auf Tafel

6.

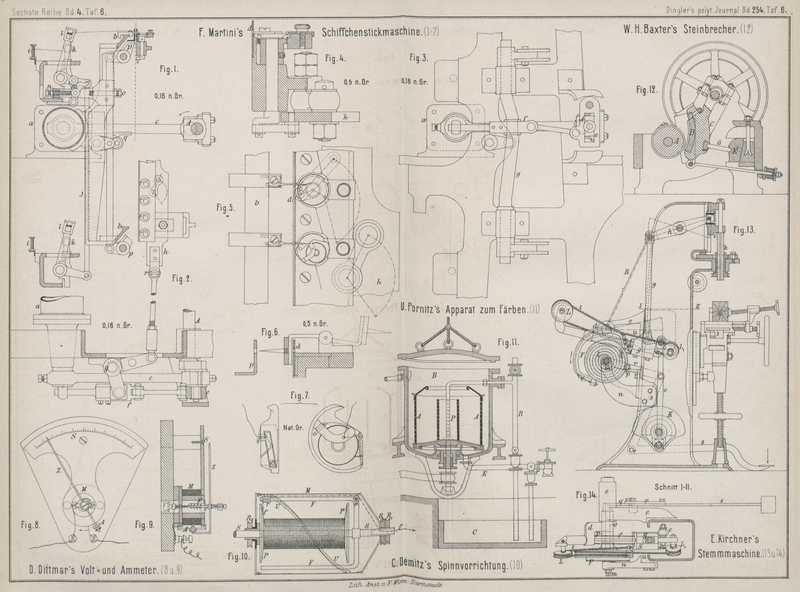

F. Martini's Schiffchenstickmaschine.

In der Maschinenhalle der Schweizerischen Landesausstellung 1883 nahmen die

Stickmaschinen der Bedeutung der einheimischen Stickindustrie entsprechend eine

hervorragende Stellung ein. Die bemerkenswertheste Erscheinung unter denselben war

unbedingt die Maschine von F. Martini und Comp. in

Frauenfeld (* D. R. P. Kl. 52 Nr.

27347 vom 5. Mai 1883), von welcher in Fig. 1 bis 7 Taf. 6 eine Darstellung

der Bewegungsmechanismen gegeben ist.

Diese Maschine hat 156 Nadeln in zwei Reihen. Die allgemeine Anordnung hat wie bei

allen derartigen Maschinen groſse Aehnlichkeit mit jener der Handstickmaschinen. So

erfolgt die Führung des Stoffrahmens in bekannter Weise durch einen Pantographen.

Neu dagegen ist eine Vorrichtung, durch welche der Pantograph festgestellt werden

kann, sobald die

Arbeit unterbrochen werden muſs. Der Fahrhebel des Pantographen geht zwischen zwei

wagerechten Eisenstangen am oberen Rande des Musterbrettes hindurch, welche durch

einen Fuſstritt gegen einander gepreſst werden können und damit den Pantographen

festklemmen.

Der Stich wird wie bei allen Schiffchenstickmaschinen nach Art der Nähmaschinen als

Steppstich gebildet. Abweichend vom Gewöhnlichen ist aber, daſs das Schiffchen eine

kreisbogenförmig statt geradlinig hin- und

hergehende Bewegung ausführt. Während gewöhnlich die Bewegungen durch unrunde

Scheiben hervorgebracht werden, sind hier fast ausschlieſslich Kurbelmechanismen in

Anwendung. Darauf beruht wesentlich die gefällige und zugleich zweckmäſsige

Construction, welche die Maschine auszeichnet, und zugleich die Möglichkeit, die

Geschwindigkeit bedeutend über das bisher erreichte Maſs zu steigern (bis auf 50

Stiche in der Minute).

Fig. 1 zeigt

den Nadelwagen a, welcher die auf den beiden Schienen

b befestigten Nadeln trägt. Durch Kurbel und

Schubstange c erhält derselbe eine wagerechte Bewegung

normal zu dem lothrecht gespannten Stoffe von der Antriebwelle A aus. Dem Stoffe dient dabei die Stichplatte d (Fig. 4 und 5) als Rückhalt.

Unmittelbar hinter derselben befinden sich die Schiffchen mit ihren

Bewegungsmechanismen. Das Schiffchen ist in Fig. 7 in natürlicher

Gröſse dargestellt. Der Schiffchenfaden ist auf einer flachen Spule aufgewickelt,

welche lose in die Aussparung im Schiffchen gelegt und durch eine zungenförmige

Klappe darin zurück gehalten wird. Die Führung des Fadens ist aus der Zeichnung

leicht zu ersehen. Zuletzt geht der Faden durch ein Loch in der Zunge, welches im

Schwingungsmittelpunkte des Schiffchens liegt. Es wird daher durch die Bewegung des

Schiffchens selber kein Faden abgewickelt, sondern der Abzug vollzieht sich nur

durch die Verschiebung des Stoffes und zwar gerade um den jeweiligen Bedarf; der

Schiffchenfaden bleibt immer gleichmäſsig gespannt. Die Bewegungsmechanismen des

Schiffchens sind aus Fig. 2 bis 5 zu ersehen. Fig. 4 und 5 zeigen den

Schiffchenkorb in leichtverständlicher Darstellung. Die Bewegung des

Schiffchenkorbes geht von der Antrieb welle A aus

mittels der beiden Kurbelschleifen e und f auf die gekröpfte Welle g und von dieser auf die Schiene h, welche

letztere durch zwei kurze Lenker von gleicher Länge derart geführt wird, daſs sie

eine kreisbogenförmige Bewegung parallel zu sich selber ausführt. Die Schiene h ist durch kleine Schubstangen von gleicher Länge wie

die Lenker mit den Kurbeln auf den Achsen der Schiffchenkörbe verbunden- die

Schiffchenkörbe sind daher gezwungen, an der schwingenden Bewegung theilzunehmen. Da

aber die Länge der Kurbeln bedeutend kleiner ist als diejenige der Lenker, so wird

der Ausschlag des Schiffchens gröſser als 180° und ist damit das Schiffchen in den

Stand gesetzt, sich ganz durch die Schlinge des Nadelfadens hindurchzuschieben.

Der vordere oder Nadelfaden geht, auf Holzspulen aufgewickelt, welche bei i (Fig. 1) auf die Maschine

aufgesteckt sind, durch die Bremsen k und die

Fadenaufnehmer l zu den Nadeln. Der Aufnehmer l, welcher den Stich zuziehen soll, erhält eine

Bewegung vom Nadelwagen und ruht zu diesem Behufe auf der Stütze m, welche ihren Drehpunkt fest am Gestelle hat und beim

Aus- und Einfahren des Wagens jedesmal durch eine der am Wagen befestigten

Anschlagschrauben n und o

angestoſsen wird. Der obere Rand der Stütze m besitzt

zwei Ausschnitte, in welche sich die Führungsrolle am Aufnehmer l einlegt und so die beiden Endstellungen desselben

festhält, bis neuerdings ein Anschlag erfolgt. Die Schiene des Aufnehmers, welche

die Löcher für die Nadelfäden enthält, kann verstellt werden, so daſs sich der

Auszug auf das Genaueste einstellen läſst. Wie der untere Aufnehmer die gleiche

Bewegung vom oberen Aufnehmer aus durch Kuppelstangen j

erhält, ist aus Fig.

1 zu ersehen.

Während des Zuziehens des Stiches wird der Stoff durch den Stoffpresser p gegen die Stichplatte angedrückt. Sobald aber der

Stich vollendet ist und der Stoff verschoben werden soll, muſs der Presser abgehoben

werden; wie dies durch einen Vorsprung q an der

Schubstange c zu Stande gebracht wird, geht aus Fig. 1

hinlänglich deutlich hervor.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daſs der Antrieb für sämmtliche Organe mit

Ausnahme der Schiffchen an beiden Enden der Maschine symmetrisch vorhanden ist.

Zwischen die Transmission und die Stickmaschine ist ein Vorgelege mit Riemenkegeln

eingeschaltet; der Arbeiter kann von seinem Platze aus die Geschwindigkeit der

Maschine dem jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Die Antriebscheibe ist mit der Welle

A durch eine Reibungskuppelung verbunden, welche

durch einen Fuſstritt augenblicklich ausgelöst werden kann.

Die Maschine ist mit einem Bohrapparate versehen. Wie Fig. 6 zeigt, ist dieser

auf dem Balken angebracht, welcher die Schiffchen trägt. Dieser Balken ist nicht

fest am Gestelle, sondern es bildet derselbe einen Theil eines Wagens, ähnlich dem

Nadelwagen. Dieser Wagen bleibt in Ruhe, so lange gestickt wird; nach Auslösung

eines Gelenkbolzens r (Fig. 2) in der Verbindung

zwischen der Schiene h und der gekröpften Welle g kann zum Zwecke des Bohrens der Wagen von Hand

rückwärts und vorwärts geschoben werden. Der Stoffpresser p dient dabei als Bohrlatte.

Die Martini'sche Stickmaschine war während der ganzen

Dauer der Ausstellung ununterbrochen im Betriebe, ohne daſs sich irgend welche

Störungen gezeigt hätten. Nicht ganz gelungen ist die Führung der Schleife f. Das kurze Gelenk an der nach der Kurbelschleife e gehenden Schubstange, welchem ein Theil der Führung

in der Horizontalebene zufällt, zeigte sich dieser Aufgabe nicht gewachsen und

gerieth ins Schlottern, ohne daſs indeſs weitere Nachtheile daraus hervorgegangen wären übrigens lieſse

sich diesem Fehler leicht abhelfen.

R.

E.

Tafeln