| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 93 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungs- und

Lüftungswesen.

(Fortsetzung der Berichte Bd. 247 S. 23, Bd. 249

S. 492 und Bd. 250 S. 351.)

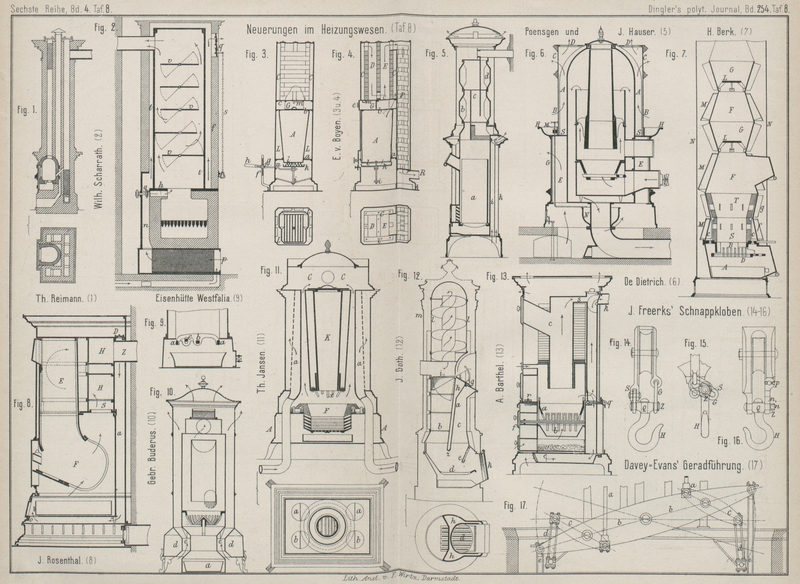

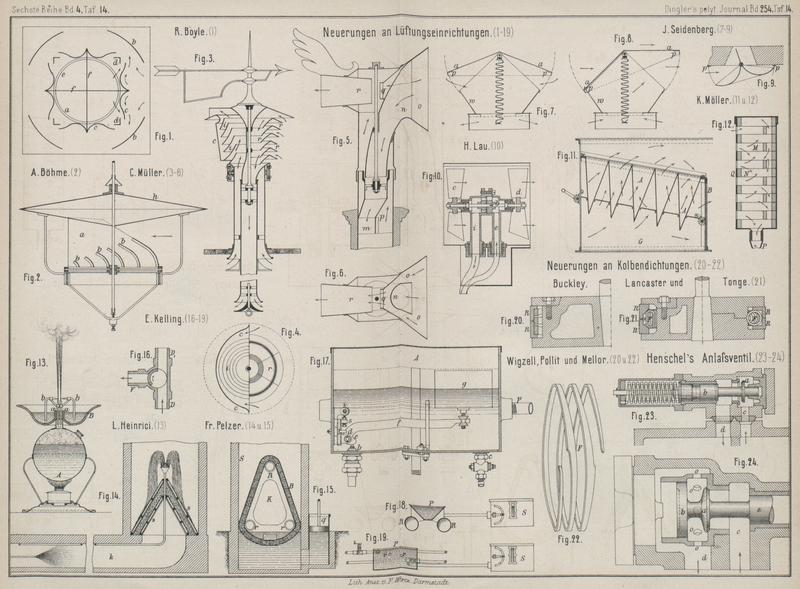

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 8 und 14.

Ueber Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen.

I) Heizungswesen (Patentklasse

36).

Die Heizung von Wohnräumen durch Kamine ist bekanntlich

für Deutschland von untergeordneter Bedeutung, weshalb auch nur selten Neuerungen

für diese besondere Art von Lokalheizung auftreten, welche deutschen Ursprunges

sind. Die in Folgendem zu besprechenden Kamineinrichtungen sind auch nur von

Ausländern angegeben. So empfiehlt E. Chauvin in Paris,

wie im Genie civil, 1883 Bd. 3 * S. 600 mitgetheilt

wird, die Feuergase aus dem Verbrennungsraume, welcher aus gewellten

Guſseisenplatten nischenartig zusammengesetzt ist, durch guſseiserne Rohre erst

wiederholt durch den oberen Theil des gemauerten Kamins zu leiten, ehe die Gase nach

dem Schornsteine entweichen. Die Zimmerluft wird von unten hinter den Feuerherd

geleitet, umspült diesen sowie die erwähnten Rohre und tritt an den beiden Seiten

des in das Zimmer vorspringenden Kamins in dasselbe zurück. Die ganze Einrichtung

springt nur wenig in die Wand ein, so daſs die Kamine zweier benachbarten Zimmer mit

dem Rücken gegen einander gestellt werden können und noch eine dünne Zwischenwand

eingesetzt werden kann. Die gewellte Form der Herdwände soll die Wärmeabgabe erhöhen

und ein Erglühen vermeiden; die umständliche Rauchführung wird eine bessere

Ausnutzung der Feuergase bewirken und die bei Kaminen gewöhnlicher Art oft zu

heftige Absaugung der Gase schwächen. An Stelle der Zimmerluft könnte auch frische

Auſsenluft durch den Kamin behufs Erwärmung und gleichzeitiger Lüftung geleitet

werden.

Ebenfalls mit Durchführung der Zimmerluft ist der Kamin

von Veaux-Ducruix in Beaujeu, Frankreich

(* D. R. P. Nr. 26386 vom 13. September 1883)

eingerichtet. Der eigentliche Feuerraum ist in einem Abstande von einigen Centimeter

allseitig mit einem Mantel umgeben; nur die vordere Oeffnung bleibt natürlich frei.

Der so gebildete Zwischenraum wird durch wagerechte Rippen, die an den Herdwänden

oder an dem Mantel angegossen sind, in Züge getheilt, durch welche von unten nach

oben die Zimmerluft oder auch frische Auſsenluft streicht, um schlieſslich erwärmt

an den Seiten in das Zimmer einzutreten. Diese Bildung von Luftzügen ist auch für

gewöhnliche Stubenöfen patentirt. Jedenfalls ist bei solcher unmittelbaren Umspülung

feuerberührter Heizflächen von zu erwärmender Luft auf sorgsame Bedienung zu sehen,

damit ein Erglühen der Heizflächen und dadurch eine Vergiftung der an denselben

vorbeistreichenden Luft nicht eintritt.

Der im Engineer, 1883 Bd. 55 * S. 130 angegebene Kamin von Edwards, welcher

von Benham und Söhne in London geliefert wird, enthält

einen besonders tiefen

Brennstoffraum, der vollständig mit Kohlen gefüllt werden soll, so daſs diese den

Bedarf für einen Tag oder eine Nacht decken. Die Vorderwand des Feuerraumes ist aus

wagerechten Eisenstäben gebildet, deren Zwischenräume für die Luftzuführung dienen.

Die Regelung der letzteren geschieht durch eine vor den Stäben aufgehängte

Schiebeplatte, welche in senkrechter Richtung leicht beweglich ist, so daſs je nach

ihrer Stellung der abbrennenden oberen Kohlenschicht die nöthige Luft zugeführt

wird. Je nach Bedarf kann auch nur ein Theil der Tiefe des Brennstoffraumes zur

Benutzung kommen.

Um denselben Kamin zum gleichzeitigen Heizen zweier

Zimmer benutzen zu können, gestaltet J. Burnam in

Fayetteville, Nordamerika (* D. R. P.

Nr. 26296 vom 14. August 1883) den Feuerraum umkehrbar, so daſs er je

nach Bedarf das eine oder das andere der Zimmer unmittelbar durch die Flamme und die

Ausstrahlung der gekrümmten Rückenplatte, das zweite Zimmer dagegen ebenfalls durch

Wärmestrahlung der letzteren und ferner durch Erwärmung der an derselben vorbei

streichenden Zimmerluft heizt, wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich ist.

Rückenplatte und Feuerkorb können, wie erwähnt, in dem feststehenden Kaminrahmen

umgestellt werden.

Textabbildung Bd. 254, S. 94

Die durch die vorbeschriebene Anordnung allerdings erzielte gröſsere Ausnutzung der

in einem Kamin entwickelten Wärme sucht A.

Jutteau in Thiais, Frankreich (*

D. R. P. Nr. 23285 vom 30. December 1882) dadurch zu

erreichen, daſs er den Feuerkorb auf Rollen stellt und ausziehbar macht; das an

einem Ende fest mit dem Schornsteinrohre verbundene Rauchrohr ist dabei aus

Ringtheilen derart zusammengesetzt, daſs es entsprechend eine Verlängerung zuläſst.

Für ein schnelles Anheizen wird diese Einrichtung vortheilhaft sein.

Bei Kachelöfen empfiehlt L. Ebel in

Gnesen (* D. R. P. Nr. 26285 vom 5.

April 1883) zwei Rauchabzüge nach dem Schornsteine anzuordnen, von

welchen der eine unmittelbar unter dem Feuerherde mündet, der andere die Rauchgase

nach ihrem Umlaufe durch den Ofen abführt. Beide Abzugsröhren sind mit einem

Schieber versehen, welche durch ein Hebelwerk derart verbunden sind, daſs je durch

einen Handgriff der eine sich öffnet und der andere sich schlieſst. Während des

Heizens wird auf diese Weise der direkte Abzug geschlossen, der andere geöffnet und

die Feuergase durchstreichen den Ofen; nach dem Heizen soll die umgekehrte

Einstellung der Schieber erfolgen, wodurch die Feuergase im oberen Theile des Ofens

behufs Wärmeaufspeicherung zurückgehalten werden sollen, die sich aus den glühenden

Kohlen jedoch noch

entwickelnden gesundheitsschädlichen Gase unmittelbar nach dem Schornsteine abziehen

können (vgl. Fiek 1883 249

220).

In einfacherer Weise erreicht Vogdt in Potsdam

(* D. R. P. Nr. 23966 vom 14. December 1882) das

Zurückhalten der Wärme nach dem Heizen. Nachdem die Feuergase die stehenden Züge des

Kachelofens durchstrichen haben, gelangen dieselben

in ein eisernes Heizrohr, welches in einer an der Hinterseite des Ofens angebrachten

Nische steht und zur weiteren Ausnutzung der Wärme der Feuergase dient. In dieses

Heizrohr, das an seinem oberen Ende mit dem Schornsteine verbunden ist, mündet auch

ein aus Kacheln gebildeter Kanal, der auf möglichst kurzem Wege unmittelbar unter

dem Roste in den Aschenraum führt. Die beiden erwähnten Einmündungen am Heizrohre

sind mit Drosselklappen versehen, welche an einer gemeinschaftlichen Achse, jedoch

um 90° gegen einander versetzt, befestigt sind. Ist demnach eine Klappe geschlossen,

so ist die andere geöffnet und umgekehrt. Sobald das Feuer ausgebrannt ist, werden

die Ofenzüge durch die betreffende Klappe gegen das Heizrohr, also gegen den

Schornstein abgesperrt; die sich noch entwickelnden Feuergase können jedoch durch

den offenen kurzen Zug nach dem Heizrohre, somit nach dem Schornsteine entweichen.

Die Saugwirkung des letzteren wird dann noch zur Lüftung des Zimmers nutzbar

gemacht, indem im Ofensockel ein quer durch denselben reichender, mit

Absperrschieber versehener Kanal ausgespart ist, welcher mit dem erwähnten kurzen

Ofenzuge in Verbindung steht und die Zimmerluft somit nach dem Schornsteine

leitet.

Die vorliegende Anordnung ist wohl als eine bessere Lösung der erwähnten Aufgabe zu

bezeichnen, da sie einfach zu bedienen ist. Vogdt

empfiehlt in der Deutschen Bauzeitung, 1884 S. 87, den

Ofen nur mit zwei stehenden Zügen auszustatten und diese stark auszufüttern, um ihr

Wärmeaufspeicherungsvermögen zu erhöhen; die hierdurch geminderte Wärmeabgabe soll

durch das eiserne Heizrohr wieder in genügender Weise erzielt werden.

Der Kachelofen von Th. Reimann jr. in

Berlin (* D. R. P. Nr. 23194 vom 28.

Mai 1882) enthält auch nur stehende Züge für die Führung der Heizgase,

wie Fig. 1

Taf. 8 zeigt. Diese Züge sind am oberen Ende mit Klappen verschlossen, am unteren

mit einem eisernen Schieber versehen, unter welchem ein ausziehbarer Ruſskasten

steht, so daſs eine leichte Reinigung ermöglicht ist. In der Ofenachse ist ein

weiterer Zuggebildet, welcher zur Führung der Zimmerluft oder frischer Auſsenluft

durch den Ofen dient. Die Feuerkiste ist als glockenförmiger Körper aus Chamotte in

einem Stücke gebildet; durch die muldenartige Gestaltung der Sohle dieser Heizglocke

soll die Bildung todter Ecken, in welchen das Brennmaterial nicht zur Entzündung

kommt, vermieden und das Schüren des Feuers erleichtert werden.

Die vorgeschlagene Thürconstruction soll einen dichten Verschluſs, auch wenn der Rahmen oder die

Platte sich wirft, erzielen; es ist hierzu die eiserne Thürzarge mittels umgelegter

eiserner Ringe an der Heizglocke befestigt, so daſs sie ohne jede Verbindung mit der

Kachelwandung steht. Der Thürrahmen hängt in gewöhnlicher Weise in Bändern und wird

durch Ueberfälle mittels Wirbel geschlossen, welche den Rahmen an die Zarge

herandrängen. Die hinter dem Rahmen befindliche Thürplatte ist mit demselben durch

vier Stellschrauben und einen losen Zapfen verbunden. Die Platte ist an der inneren

Seite mit Kittfalz versehen, welcher auf die Kittfalzfeder der Zarge paſst. Sobald

der gewöhnlich durch die Wirbel erzielte Verschluſs der Thür sich als ungenügend

erweist, entweder in Folge Werfens der Thür oder Abnutzung des Kittfalzes, werden

die Stellschrauben angedreht und die Platte fest und dicht schlieſsend auf die

Kittfalzfeder herangedrängt. Die Thüröffnung ist noch zum Einlegen einiger Stäbe

eingerichtet, wodurch ein Korbrost entsteht, der eine höhere Auffüllung von

Brennmaterial und auſserdem den manchmal gewünschten Anblick des offenen Feuers

gestattet. Von der Hinterwand der Heizglocke führen ein oder zwei kurze Rohre

unmittelbar zu dem letzten, an den Schornstein anschlieſsenden Zug; diese sollen

beim Anheizen die in letzterem befindliche Luft durch Erwärmung in Bewegung setzen,

so daſs die in den dahinter gelegenen Zügen befindliche Luft nachgesaugt und der

Umlauf der Feuergase eingeleitet wird. Bei geschlossener Ofenklappe sollen diese

Vorwärmrohre, wie bei den vorbeschriebenen Einrichtungen, als Sicherheitsvorkehrung

gegen den Austritt schädlicher Gase in das Zimmer dienen.

In der Patentschrift sind noch einige Neuerungen an der Kachelform und der

Verankerung des Ofens angegeben, welche im Vereine mit den beschriebenen Anordnungen

das Bestreben kennzeichnen, einen dauerhaften, gut zu reinigenden und

betriebssicheren Kachelofen herzustellen, welcher jeder beliebigen Grundriſsform

sich leicht anpassen läſst.

Um bei Kachelöfen den manchmal gewünschten Anblick des

Feuers zu erzielen, will Karl Blatt in

Mannheim (* D. R. P. Nr. 23879 vom

11. November 1882) die Thonkacheln mit einer

Ausbauchung versehen, in deren schräger, durchbrochener Fläche Glimmerscheiben in

gekrümmte Schlitze eingeschoben werden; durch die hieraus folgende geringe Krümmung

der Glimmerscheiben soll in diesen eine Spannung erzielt werden, welche ein festes

Anliegen der Scheiben an den äuſseren Schlitzwandungen bewirkt, wodurch das

Herausfallen verhütet und eine Verkittung für überflüssig erachtet wird.

Eine andere Kachelform ist von der Gewerkschaft

Eisenhütte „Westfalia“ bei Lünen a. d. Lippe (*

D. R. P. Nr. 20685 vom 11. Juni 1882) ausgeführt. Der Ofenmantel soll aus einem

guſseisernen Rahmen gebildet werden, in welchen einzelne Porzellanplatten eingesetzt

und an einer hinter dem Rahmen liegenden dünnen Blechplatte durch Schrauben

befestigt werden. Diese Einrichtung soll ein leichtes Zusammensetzen sowie Zerlegen

und Neuaufstellung des

Ofenmantels ermöglichen und zugleich die lästige Wärmestrahlung vermindern. Es ist

auch angegeben, daſs die sonst übliche Ausfütterung des Feuerraumes des im Mantel

einzustellenden Füllofens wegfallen könnte; da diese Ausfütterung mit feuerfestem

Thone jedoch nicht allein den Zweck hat, durch die Verhütung des Erglühens des

eisernen Feuerraumes die hieraus entstehende erhöhte Wärmestrahlung zu verhindern,

sondern auch das Eisen gegen die Einwirkung der Stichflammen schützen soll, so

dürfte die übliche Auskleidung der betreffenden Eisentheile durch die angegebene

Neuerung nicht überflüssig gemacht werden.

Um das Wärmeaufspeicherungsvermögen eines eisernen

Schürofens einfachster Form zu erhöhen, will C.

Schuchard in Lemelerveld, Holland (*

D. R. P. Nr. 20755 vom 16. Juli 1882) über dem

Feuerraume einen Einsatz aus Chamotte oder Thon anordnen, der von mehreren Kanälen

durchzogen ist, durch welche die Feuergase nach dem oberen Ofenraume gelangen. Die

Reinigung dieser Kanäle soll nach Abnahme des Ofendeckels mittels einer

Stahldrahtbürste erfolgen. Der erzielte Erfolg wird selbstverständlich nur sehr

gering sein.

In einfacher, aber trotzdem unzweckmäſsiger Weise will Karl Veith

in Wien (* D. R. P. Nr. 23124 vom 28.

Januar 1883) die Erwärmung der Zimmerluft bei einem einfachen cylindrischen Schürofen ohne Rauchzüge fördern. Es ist

hierbei in dem oberen freien Ofentheile ein oben offener trogförmiger Raum

abgetrennt, welcher von dem Ofendeckel in den Feuerraum hereinhängt und am unteren

Ende durch seitliche Oeffnungen mit dem Zimmerraume in Verbindung gebracht ist. Die

Zimmerluft wird allerdings unten in den Trog eintreten, sich in diesem erwärmen und

nach oben steigend wieder in das Zimmer flieſsen; jedoch wird dabei die Luft mit dem

von den Stichflammen getroffenen unteren Trogende in Berührung gebracht, dessen

Erglühen nicht ausgeschlossen ist; in diesem Falle aber wird durch Verbrennung der

in der Luft enthaltenen Staubtheilchen eine Vergiftung der Luft durch das

entstehende Kohlenoxydgas eintreten und ein unangenehmer Geruch entstehen.

Zur Verhütung dieses letzteren Uebelstandes empfiehlt Wilh.

Scharrath in Berlin (* D. R. P. Nr. 18990 vom 3. November 1880), die Luft, ehe sie

an die Heizflächen des eisernen Ofens gelangt, vom

mitgeführten Staub zu reinigen. Wie Fig. 2 Taf. 8 zeigt, ist

unter dem Aschenkasten ein Filter angebracht, das aus

einem in zahlreiche Falten gelegten Gewebe besteht. Bei p tritt die Zimmerluft oder, falls Lufterneuerung gewünscht wird, frische

Auſsenluft in das Filter, gelangt alsdann durch den Kanal n an die Auſsenflächen des einfachen cylindrischen Ofens und tritt durch

die Jalousieklappe q in das Zimmer; letztere soll

mittels der Schnur oder Kette s geschlossen werden,

wenn der Ofen nicht geheizt wird, damit in diesem Falle nicht Luft durch q eintritt und der von derselben mitgeführte Staub sich

auf dem Heizkörper ablagert. Das Filter ist behufs leichten Reinigens in einem herausziehbaren Kasten

angeordnet. Der Ofen selbst zeigt noch die eigentümliche Anordnung beweglicher

Platten p, welche die Feuerzüge bilden und von auſsen

durch Griffe oder mittels einer Hebelanordnung bewegt werden. Durch Rütteln dieser

Platten kann der sich auf denselben ansammelnde Ruſs abgeworfen, ferner je nach der

Stellung der Drosselklappen die Bewegung der Heizgase geregelt werden. Der

eigentliche eiserne Heizkörper t ist von einem

Kachelmantel f umgeben. Durch die Klappe q kann die Luftströmung innerhalb des Hohlraumes

zwischen Mantel und Ofen und damit die Wärmeabgabe verändert werden. Bei ganz

geöffneter. Klappe wird ein schnelles Anheizen des Zimmers erfolgen; bei

geschlossener Klappe wird die Wärme sich theilweise in dem Kachelmantel aufspeichern

und dieser dann längere Zeit noch nach Aufhören des Heizens Wärme abgeben. Zur

Rauchverbrennung wird je nach Einstellung des Pfropfens g durch den Kanal h unerwärmte Luft in die

Flamme geführt; der angestrebte Zweck scheint jedoch hierdurch kaum erreicht zu

werden, da sich dabei nicht bestimmen läſst, wie viel Luft bezieh. wie viel

Sauerstoff noch zur vollständigen Verbrennung nothwendig ist; wenn aber zu viel

kalte Luft zugeführt wird, so muſs sich im Gegentheile die Rauchbildung nur erhöhen.

Die vorhergehende Luftreinigung ist empfehlenswerth; es wird jedoch beim Gebrauche

des Ofens kaum möglich sein, das Dienstpersonal an die nothwendige häufige Reinigung

des Filters zu gewöhnen; wenn letztere aber unterlassen wird, so kann das mit Staub

versetzte Filter keine Luft mehr durchlassen und der Ofen wirkt bloſs als

gewöhnlicher Kachelofen.

Eine bessere Ausnutzung der Feuergase bei gewöhnlichen Schüröfen wollen Hugo Pataky und Karl

Schneider in Berlin (* D. R. P. Nr. 26383 vom 23. August 1883) durch folgende

Anordnung erreichen: Auf dem durch eine ebene Platte oben abgeschlossenen Feuerraume

stehen zwei cylindrische Ofenmäntel, deren Zwischenraum durch Scheidewände in eine

gröſsere Anzahl lothrechter Kanäle getheilt ist. Die Feuergase sollen aus dem

Feuerraume diese Kanäle nach einander durchziehen, indem die Scheidewände

abwechselnd oben und unten nicht ganz bis zur oberen bezieh. unteren Abschluſsplatte

reichen und hierdurch den Uebertritt der Gase von einem Kanäle nach dem benachbarten

gestatten. Die Gase durchziehen also zickzackförmig diese Kanäle und gelängen aus

dem letzten nach dem Schornsteine. Der innere Cylinder ist oben offen und steht

somit mit der Zimmerluft in Verbindung, welche hierdurch schneller erwärmt werden

soll. Es würde dies aber viel besser erreicht werden, wenn die Zimmerluft unten in

diesen Hohlraum ein- und oben austreten könnte.

Die Verbindung des eisernen Ofens mit Einsätzen oder Mänteln aus Thon oder ähnlichem

Materiale ist in den vorhergehenden Anordnungen in mannigfacher Weise durchgeführt;

eine weitere Form bietet der Ofen von E. v. Boyen in Truntlack bei Nordenburg in Ostpreuſsen (* D. R. P. Nr. 23436

vom 14. September 1882), welcher in Fig. 3 und 4 Taf. 8 veranschaulicht

ist. Die im Feuerraume A entwickelten Feuergase

gelangen durch Ausschnitte der Platten b und c zuerst nach dem Räume C,

erwärmen die äuſsere Ofenwand, gelangen dann in den Raum D und aus diesem in den Raum E, von welchem

aus dieselben den Schacht F, der mit Kammersteinen

ausgesetzt ist, durchziehen und hierauf durch die Röhre R nach dem Schornsteine gelangen. In dem Räume F geben die Gase ihre Wärme meist an die eingesetzten Steine ab, so daſs

diese als Wärmeaufspeicherung dienen. Die Feuerzüge C,

D und E sind durch Chamottesteine derart

gebildet, daſs mit der Platte c 10 senkrecht aufwärts

stehende Eisenstäbe vernietet sind, auf welche die mit entsprechenden Löchern

versehenen Steine gesteckt werden. Der zwischen dem Feuerschachte A und der äuſseren Ofenwand bestehende Raum L soll zur Erwärmung von Zimmerluft dienen, welche in

den Ofensockel eingeführt wird, durch Oeffnungen der Platte a nach L, von dort durch Ausschnitte der

Platte b nach dem Räume G

gelangt. Die auf diesem Wege erwärmte Luft kann dann entweder durch die Thür e wieder dem Zimmer zugeführt werden, oder dieselbe

wird zur Rauchverbrennung verwendet, wobei die Luft dann durch den geöffneten

Schieber m in den Kanal C

tritt und dort mit den Heizgasen zusammentrifft. Die Rostanordnung zeigt noch die

Eigentümlichkeit, daſs der Rost k gegen den

festliegenden Rost l bewegt und damit die Spaltenweite

dem zur Verwendung kommenden Brennmateriale entsprechend verschieden groſs gemacht

werden kann. Die Bewegung des Rostes k geschieht an der

feststehenden Stange i auf- und abwärts durch einen

Hebel A, welcher in u

seinen Stützpunkt hat, den Rost k lose faſst und

mittels einer durch den Handgriff g drehbaren Schraube

an der Stange f festgestellt wird.

Die Anordnung der Erwärmung der Zimmerluft an den Flächen des Feuerraumes A, deren Erglühen nicht ausgeschlossen ist, kann aus

mehrfach erwähntem Grunde nicht zweckmäſsig bezeichnet werden; indessen wird diese

Einrichtung für das kurze Zeit dauernde Anheizen des Zimmers genügen können.

Die folgenden fünf geben eigenthümliche Ofenformen. So ist der Ofen von Gustav

Menzel in Danzig (* D. R. P. Nr. 21630 vom 21. Juni 1882) vollständig aus Chamottethon gebildet. Der ebene Deckel des Feuerraumes

hat mehrere Oeffnungen von 8 bis 13cm Durchmesser,

die auf der Oberseite des Deckels durch Rohransätze umkränzt sind, auf welche

Feuerzüge bildende Röhren lothrecht aufgesetzt werden. Diese Röhren münden in einen

Rauchsammelkopf, welcher durch einen abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Aus diesem

Sammelkopfe führt ein Rohr nach dem Schornsteine. Die Feuerröhren sind von einem

Mantel umgeben, der mit seitlich am Feuerraume ausgesparten Kanälen in Verbindung

steht, in welche unten Zimmerluft eintreten und den Raum zwischen Mantel und

Feuerrohren umziehen kann, um an dem Ofendeckel auszuströmen.

C.

Hoeller in Bonn hat einen (* D. R. P. Nr. 24506 vom 13. August 1882) Ofen angegeben,

dessen Körper aus gefaltetem Blech behufs Vermehrung

der Heizfläche und Vergröſserung der Widerstandsfähigkeit gebildet ist; auch das vom

Ofen abführende Rauchrohr ist in gleicher Weise hergestellt.

Mit der vorhergehenden Form dem Zwecke nach verwandt ist der Ofen von Karl

Steyer in Neu-Schleussig (* D. R. P. Nr. 25502 vom 8. Februar 1883). Ofenmantel,

Feuerzüge, Lufterwärmungskanäle sind sämmtlich oder theilweise aus Wellblech gebildet und auf diese Weise mehrere

Ofenformen zusammengestellt.

Der von A.

Godefroy in Paris (* D. R. P. Nr. 20158 vom 15. Januar 1882) vorgeschlagene Ofen

ist fahrbar angeordnet und wird bei seiner Benutzung

durch 2 Röhren mit dem Schornsteine verbunden; das eine Rohr soll aus letzterem die

zur Verbrennung nothwendige Luft zuführen, was jedenfalls ebenso unnöthig, wie

unzweckmäſsig ist; das andere Rohr soll die Rauchgase ableiten.

Die weitere Ausnutzung der in einem Ofen erzeugten Heizgase in einem zweiten, welcher

je nach Bedarf neben oder über dem ersteren angeordnet sein kann, hat Jos.

Szebesta in Tarnow (* D. R. P. Nr. 20270 vom 6. Mai 1882) ins Auge gefaſst. Die

beiden Oefen sind hierbei mit spiralförmigen Rauchzügen und mit besonderen Röhren

zur Lufterwärmung versehen.

Für gewöhnliche Schüröfen sind mehrere Neuerungen

angegeben worden, welche einzelne Theile der Oefen betreffen. So empfiehlt C. F.

Bubbert in Hamburg (* D. R. P. Nr. 19707 vom 19. Januar 1882), die Ofenthür und den Thürrahmen mit Kanälen zu versehen, welche an ihren Enden offen sind und

somit von der Zimmerluft durchzogen werden können, um ein Ueberhitzen der Thür bei

hoher Glut im Ofen zu verhüten. Die Thür ist hierbei zweitheilig angeordnet und jede

Hälfte kann zur Seite geschoben werden. Die Führungstheile sind am Rahmen selbst

befestigt, um den Temperaturunterschied der einzelnen Theile möglichst zu vermindern

und einen dichten Verschluſs, welcher nur durch das Eigengewicht der schräg

liegenden Thür auf den gehobelten Leisten erfolgt, zu erreichen.

Auch die von Rudolf Richter in Allenburg, Ostpreuſsen (* D. R. P. Nr. 24771 vom 10.

Oktober 1882) angegebene Neuerung an Ofenthüren bezweckt, das Erglühen und das hierdurch entstehende Verziehen

der äuſseren Verschluſsthür möglichst zu verhüten. Hierzu ist das Thürgerüst

durchbrochen angeordnet, so daſs der vordere Theil mit dem hinteren nur in den vier

Ecken zusammenhängt, und zwischen der hinteren Feuerthür und der vorderen

Verschluſsthür ist eine Chamotteplatte lose eingelegt, welche durch die letztere

fest gegen einen am Thürgerüste vorstehenden Rand gepreſst wird. Diese Platte

schützt somit die Verschluſsthür.

Villeroy und

Boch in Dresden (* D. R. P. Nr. 25520 vom 6. Juni 1883) haben die bekannte Verschluſseinrichtung für Ofenthüren, bei welcher ein

von auſsen beweglicher innerer Riegel dergestalt gegen zwei in die Rahmenöffnung

vorspringende Knaggen durch Schraubendrehung angepreſst wird, daſs die

Dichtungsflächen der mit dem Riegel verbundenen Verschluſsthür fest auf die

Dichtungsflächen des Rahmens geschlossen werden, dadurch verbessert, daſs sie den

Riegel beim Verschlieſsen wie beim Oeffnen zwangläufig führen und hierbei derart

verstellen, daſs derselbe beim Verschlieſsen hinter die Knaggen faſst, beim Oeffnen

dagegen sich so weit schräg stellt, daſs der Riegel an den Knaggen vorbei gehen

kann. Diese Führung des Riegels geschieht dadurch, daſs der äuſsere, nicht

verschiebbare Griff als Mutter gebildet, die entsprechende Schraube nach innen zu

einem Cylinder verlängert ist, in welchem der Riegel sitzt und durch einen Stift

gehalten wird; letzterer ragt in eine theilweise gerade, theilweise schraubenförmige

Nuth des den Cylinder umgebenden festliegenden Hohlcylinders. Wird nun der Griff

nach rechts gedreht, so verschiebt sich die Schraube und damit der Cylinder, durch

den Stift in dem geraden Theile der Nuth geführt, zuerst in achsialer Richtung, bis

der Stift in den schraubenförmigen Theil der Nuth tritt, wodurch Cylinder und Riegel

bei fortgesetzter Drehung des Griffes sich so weit verdrehen, daſs der Riegel an den

Knaggen behufs Oeffnens der Thür vorbei kann. Beim Linksdrehen des Griffes wird der

Riegel zuerst wieder in die wagerechte Lage zurückkehren und dann hinter die Knaggen

greifen.

Eine recht einfache Form gibt R. E. Asmis in

Berlin (* D. R. P. Nr. 25737 vom 25.

Februar 1883) der Regulirungsthür, welche

den Zutritt der Verbrennungsluft regeln soll. Es ist diese Thür als Schiebeplatte

gebildet, welche an ihrem einen Ende schräg abgeschnitten ist, so daſs der

zuzuführenden Luftmenge schlieſslich nur ein kleines Dreieck als Eintrittsöffnung

gegeben werden kann. Für den Verschluſs selbst sind kreisförmige Federn angegeben,

welche die ganze Breite der Zarge einnehmen und sowohl unten, als oben die in

denselben sich verschiebende Platte auf die abgehobelten Leisten der Thürzarge

pressen.

Wilh. Bittner und Herrn. Wolf in

Leipzig (* D. R. P. Nr. 21637 vom 9.

September 1882) bilden den ebenen Rost eines

gewöhnlichen Schürofens aus hohlen dünnwandigen Stäben, welche mit ihren offenen

Stirnenden mit Luftkanälen in Verbindung stehen, die am Ofensockel in den Zimmerraum

münden. Die Stäbe haben ferner seitlich in ihrer Wandung kleine Oeffnungen, aus

welchen die vom Fuſsboden des Zimmers abgesaugte Luft in den Feuerraum tritt. Der

angestrebte Zweck, die Roststäbe kühl zu halten und dadurch eine längere Dauer

derselben zu erzielen, sowie die Zimmerluft am Fuſsboden kräftig abzusaugen, wird

wohl erreicht werden, jedoch nur so lange, als die seitlichen Löcher sich nicht

durch Asche und Schlacken verstopfen; es wird also der Rost sich nur für schlackenfreies

Brennmaterial eignen und einer öfteren Reinigung bedürfen.

Der von W. Ernst Haas und Sohn auf Neuhoffnungshütte bei

Sinn in Hessen-Nassau (* D. R. P. Nr. 25501 vom 30. Januar 1883) angegebene Ron besteht aus einem im Boden des Feuerraumes

festsitzenden Theile und einem beweglichen Theile, dessen Fläche mit der des

ersteren in gewöhnlicher Lage eine Rostfläche mit richtiger Spaltweite bildet. Durch

einen Hebel aber kann der bewegliche Rosttheil, dessen Stäbe zwischen denjenigen des

festen stehen, nach oben durch den letzteren gedrückt werden, um das Feuer

aufzurütteln und die Asche und Schlackentheile durch die erweiterten Lücken in den

Aschenkasten fallen zu lassen; ferner kann auch der bewegliche Rost etwas versenkt

und um die richtige Spaltweite zur Seite geschoben werden, um die breiten Lücken des

festsitzenden Rostes behufs Entleerung des Feuerraumes bloſszulegen.

Auf die Ofenreinigung beziehen sich zwei Vorschläge. Rich.

Pickart in Oelsnitz (* D. R. P. Nr. 24099 vom 25. März 1883) versieht den

bekannten Stubenofen mit zickzackförmigen Feuerzügen mit abnehmbaren Stirnwänden, um

die Züge freilegen zu können. Diese Wände können durch eine mittels Schrauben

festzuziehende Falzplatte am Ofenkörper dicht befestigt werden.

Einen besonderen Ofenreinigungsapparat für Oefen mit

geraden wag- oder lothrechten Zügen lieſs sich Friedr. Fischer in

Dresden (* D. R. P. Nr. 24622 vom 28.

März 1883) patentiren. Der Apparat besteht in seiner einfachsten Form aus

einem Bleche oder Drahtgeflechte von dem Querschnitte des Zuges entsprechender Form

und einem damit verbundenen Eisenstabe, welcher durch die Ofenwand gesteckt und

auſsen mit einem Griffe zum Verschieben versehen ist. Je nach der Gestaltung der

Züge werden auch mehrere solcher Flügel an einem Stabe angebracht. Auch für die

Ofenrohre ist ein Reinigungsapparat ähnlicher Form angegeben. Die Reinigung

geschieht durch Verschiebung des Flügels, wodurch der an den Wänden der Züge oder

Rohre haftende Ruſs abgestoſsen und hierauf von dem Schornsteine angesaugt und

abgeführt wird.

Weitere Neuerungen betreffen die Füllöfen. Gebrüder Buderus in

Hirzenhainerhütte (* D. R. P. Nr.

23874 vom 20. Juni 1882) führen eine Anordnung aus, welche die Vortheile

des Kachelofens mit denjenigen des eisernen Füllofens möglichst vereinigen soll und

hierzu aus einem eisernen Feuerungseinsatz mit einem Mantel aus Porzellan, Majolika

o. dgl. besteht. Um jedoch das durch die ungleiche Ausdehnung der verschiedenen

Materialien leicht eintretende Reiſsen des Thonmantels zu verhüten, steht der.

eiserne Heizkörper mit dem letzteren umgebenden Mantel nur an der unteren

Aufsatzfläche und an der Stelle, an welcher die Feuergase aus dem Einsatze in den

Thonofen strömen, in Verbindung, und es ist letztere Vereinigung nicht fest, sondern

mit Hilfe einer Sanddichtung oder eines zwischen die zu verbindenden Theile

gesetzten kurzen gewellten Rohrstückes oder einer elastischen Platte derart hergestellt, daſs diese

Mittel eine freie Ausdehnung des eisernen Einsatzes gegenüber dem Thonofen

gestatten. Im Uebrigen ist der eiserne Einsatz mit Kanälen und freien Räumen

umgeben, welche seine Ausdehnung nach jeder Richtung erlauben.

Die weiteren im vorliegenden Patente angegebenen Neuerungen betreffen die Führung der

Heizgase, welche je nach Bedarf wie bei den früheren beschriebenen Einrichtungen von

Buderus bezieh. F.

Lönholdt (vgl. 1883 248 * 119), dessen

Constructionen die genannte Hütte ausführt, zuerst den Ofensockel zur Heizung

desselben durchziehen, oder unmittelbar aus dem Feuerungsraume in den oberen

Ofentheil geleitet werden können. Aus dem erwähnten Grunde, die verschiedene

Ausdehnung der Ofentheile unschädlich zu machen, ist die Einfüllthür im Inneren des

Ofens angeordnet und steht nicht in unmittelbarer Verbindung mit den Auſsenwänden;

hierbei ist der Einfüllhals, welcher seitlich am Ofen mündet, derart mit dem

eisernen Einsatze verbunden, daſs ersterer mit seiner Mündung nach verschiedenen

Seiten des Ofens gerichtet werden kann, um den einen Einsatz für verschiedene Lagen

der Einfüllthür benutzen zu können.

Einen Thonofen, welcher je nach Wunsch als Kamin- oder

als Füllofen verwendet werden kann, hat C. Bubbert bezieh. J. H. Geertz in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 22428 vom 26.

April 1882) angegeben und patentirt erhalten. Zu dem Zwecke ist der

Feuerungsraum so gebildet, daſs derselbe einen Kamineinsatz aufnehmen oder mit einem

von dem Thürrahmen und dem Unterkasten unabhängigen Rostrahmen versehen werden kann,

in welchen der Rost nach Herausnahme des Kamineinsatzes eingehängt wird. Der Rost

schlieſst nicht die ganze Ofenöffnung gegen das Zimmer ab, sondern es ist oben eine

Oeffnung gelassen, welche zum Einschütten des Brennmaterials dient. Es ist

selbstverständlich, daſs solche Anordnungen, welche beliebig in die eine oder andere

Form umgewandelt werden können, wohl bei keiner Art der Verwendung ganz

befriedigen.

Um den Füllschacht kühl zu erhalten, umgibt Christ.

Zimmermann in Amalienhütte bei Laasphe (* D. R. P. Nr. 20654 vom 19. Oktober

1881 und * Zusatz Nr. 24100 vom 4. April 1883) denselben mit einem Räume,

durch welchen die Zimmerluft streichen kann; an den Seiten dieses Raumes ziehen die

Rauchgase nach dem oberen Ofentheile. Hierbei wird die durchstreichende Zimmerluft

auch gleichzeitig schnell erwärmt.

Zum Schütze des cylindrisch angeordneten Feuerungsraumes gegen Verbrennen bringt Ed.

Sturm in Würzburg (* D. R. P. Nr. 21881 vom 27. August 1882) in denselben einen

Chamottecylinder ein. Vier in dessen Wandung angebrachte guſseiserne Kanäle, welche

mit dem Aschenfalle in Verbindung stehen, führen aus diesem Luft über die Flammen;

da diese Luft sich beim Durchziehen der Kanäle stark erhitzt, so soll durch ihre

Zuführung eine Rauchverbrennung erzielt werden.

Eine besondere Anordnung des Füllschachtes gibt Friedr. Hahn in Amalienhütte (Erl. * D. R. P. Nr. 21237

vom 30. Oktober 1881) an; es ist nämlich der Füllschacht, welcher seitlich in der

Ofen wand mündet, zuerst senkrecht, dann schräg bis zur Ofenmitte und hierauf

lothrecht abwärts bis über den Feuerkorb geführt, um auch bei Anbringung einer

sogen. Kochkachel – d. i. eines quer durch den Ofen gehenden Raumes zur Einstellung

von Kochgefäſsen – die Zuführung des Brennmaterials in den Feuerraum in der

Ofenmitte ermöglichen zu können.

F. Hahn bringt eine weitere Neuerung an Füllöfen (* D. R. P. Nr. 21389 vom 6. November 1881) in

Vorschlag, welche die Anordnung der Feuerzüge betrifft und bezweckt, je nach Bedarf

den oberen oder unteren Ofentheil höher zu erwärmen. Hierzu werden die Gase aus dem

Feuerraume entweder getheilt durch zwei seitlich angeordnete Züge nach dem

Ofensockel geleitet und aus diesem vereinigt durch einen an der Rückwand des Ofens

angelegten Zug aufwärts zum Abzüge nach dem Schornsteine, oder die Gase werden nach

Einstellung entsprechender Klappen den umgekehrten Weg durch dieselben Züge geführt.

Unter dem Aschenkasten ist noch ein Behälter angebracht, welcher seiner Breite nach

durch einen Schieber getheilt ist und zu dessen einer Hälfte die Zimmerluft Zutritt

hat; es soll dieselbe dann den Behälter durchziehen und an der anderen Hälfte

desselben erwärmt in das Zimmer austreten. Die beabsichtigte Wirkung, die kalte

Fuſsbodenluft hierdurch zu erwärmen, kann jedoch auf diese Weise nur in geringem

Maſse erreicht werden.

Die von Gustav Jung in Amalienhütte (* D. R. P. Nr. 21238 vom 8. Januar 1882) empfohlene Neuerung

an Füllöfen bezweckt, die im Füllschachte sich

entwickelnden Gase zur Verhütung von Explosionen zu verbrennen, und sind hierzu

Röhrchen angebracht, welche diese Gase aus dem Füllschachte über die Flamme des

Feuerungsraumes leiten. Je nach Anordnung des Füllschachtes ergeben sich

verschiedene Formen, welche in der Patentschrift näher angegeben sind.

Denselben Zweck verfolgen Gebrüder Buderus in

Hirzenhainerhütte (* D. R. P. Nr. 22580 vom 28. Mai 1882, 2. Zusatz zu Nr. 18593,

vgl. 1882 247 * 23), indem sie den Füllschacht mit

Durchbrechungen und ganz oder theilweise mit einer Ummantelung versehen, um die Gase

aus dem Füllschachte dem Feuerraume zuzuführen. Zu demselben Zwecke können auch

gelochte Kanäle im Inneren des Füllschachtes angebracht werden, welche in den

Feuerraum ausmünden.

Die Ummantelung des Füllofens von Poensgen und Comp. und J. Hauser

in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 22211 vom

16. September 1882) zeigt die Eigenthümlichkeit, daſs, wie aus Fig. 5 Taf. 8

ersichtlich, der untere Ofentheil zur Verhinderung der lästigen strahlenden Wärme

mit zwei Mänteln i und k,

der obere Theil mit nur einem Mantel versehen ist. Die Zimmerluft tritt unten in die

hierdurch gebildeten ringförmigen Räume ein, die an den Wandungen des

Feuerungsraumes a sich erwärmende Luft in i geht durch einige Kanäle e unmittelbar in

das Zimmer, während die in dem Zwischenräume zwischen k

und i vorgewärmte Luft noch in den oberen Ofentheil

zieht, dort sich an den Feuerzügen b, c und d stärker erwärmt und dann am Ofendeckel ausströmt.

Diese Anordnung kann eine ziemlich gleichmäſsige Erwärmung der Zimmerluft

ergeben.

Eine andere Luftführung, welche zugleich eine

Lufterneuerung enthält, ist von De Dietrich und Comp.

zu Niederbronn im Elsaſs (* D. R. P. Nr. 23002 vom 8. August 1882) angegeben und

kann nicht allein an Füllöfen, sondern ebenfalls an anderen Heizkörpern, auch

solchen für Sammelheizung, angebracht werden. Die für die erstere Ofenform bestimmte

Anordnung ist aus Fig. 6 Taf. 8 ersichtlich; die von auſsen zugeleitete frische Luft

erwärmt sich im Raume E am unteren Theile des

Heizkörpers und tritt durch seitliche Oeffnungen G aus;

die Zimmerluft dagegen dringt durch die Oeffnungen B in

den Raum A, erwärmt sich an den oberen Feuerzügen und

tritt durch die Oeffnungen C und D wieder aus. Hierbei soll die Heizfläche in E so groſs gewählt werden, daſs die durchstreichende

frische Luft sich nicht bis zur Zimmertemperatur erwärmt, sondern einige Grad

darunter bleibt. Diese Luft tritt dann etwas unter Kopfhöhe aus, so daſs sie

unmittelbar zur Einathmung kommt. Die eigentliche Heizluft wird auf höhere

Temperatur erwärmt. Die Räume A und E sind durch die Wand S

von einander getrennt. Die äuſsere Trennung wird durch das Wasserbecken H gebildet, aus welchem mittels des Hahnes M dem Verdunstungsgefäſse N Wasser zugeführt werden kann. Wenn auch die Trennung der Luftarten nicht

derart eintreten wird, daſs namentlich in gröſserer Entfernung vom Ofen zur

Einathmung hauptsächlich nur frische Luft gelangt, so ist doch das Bestreben

anzuerkennen, frische Auſsenluft zur Lüftung, gebrauchte Zimmerluft zur Heizung zu

verwenden.

(Schluſs folgt.)