| Titel: | Neuheiten in der Explosivstoff-Industrie und Sprengtechnik. |

| Autor: | Oscar Guttmann |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 110 |

| Download: | XML |

Neuheiten in der Explosivstoff-Industrie und

Sprengtechnik.

(Patentklasse 78. Fortsetzung des Berichtes Bd.

253 S. 70.)

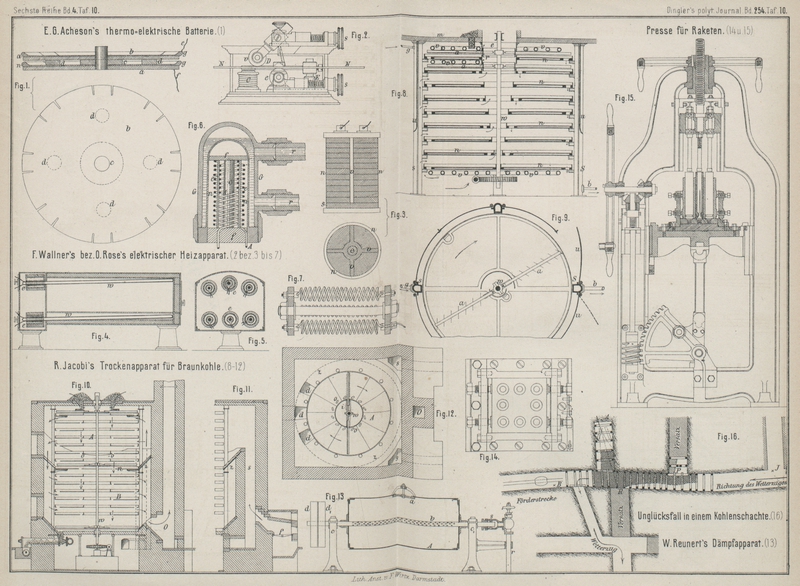

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 10.

Neuheiten in der Explosivstoff-Industrie und

Sprengtechnik.

Einem ausführlichen Berichte von Hauptmann Filipp Hess

über die auf der Berliner hygienischen Ausstellung 1883 befindlichen, auf die

Explosivstoff-Industrie Bezug habenden Gegenstände sind nach den Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-

Wesens, 1884 Heft 4 u. 5 S. 189 folgende Angaben über Explosivstoffe und deren Prüfung entnommen:

Die von Hellhoff in Mainz erzeugten, neuerlich auch

unter dem Namen Hellhoffit bekannt gewordenen

Sprengmittel (vgl. 1882 246 184) waren auf der

Ausstellung durch ein Muster, bestehend aus Binitrobenzol und Salpetersäure, sowie

durch verschiedene Einzelangaben über die Herstellungsweise vertreten. Zur Mengung der Nitrokörper (Nitrobenzol u.s.w.) mit der Salpetersäure verwendet Hellhoff den in Textfigur 1 abgebildeten

Apparat, bestehend aus Mischgefäſs A, Kühlgefäſs B und Einlaſstrichter T.

Die ausgestellten Patronen waren nach dem schon beschriebenen Verfahren (1884 251 * 119) insofern verändert hergestellt, als die Hülse

aus paraffinirtem Papiere (vgl. Textfigur 2) besteht,

unten zugewürgt und mit Paraffin gedichtet ist, oben aber einen gebohrten Pfropfen

eingewürgt hat, in welchen die Zinnhülse für das Zündhütchen eingesteckt wird. Zum

Füllen der Patronen dient ein Trichter mit zwei Füllröhren r (Textfigur 3).

Fig. 1., Bd. 254, S. 111

Fig. 2., Bd. 254, S. 111

Fig. 3., Bd. 254, S. 111

C. H. Wolff hat eine nach Prof. Ph. Weselsky selbst durch Schüler leicht ausführbare Methode der Stickstoffbestimmung von Nitroverbindungen angegeben,

welche eine Erweiterung der Champion-Pellet und Heſs'schen Methode ist. In den kleinen, etwa 50cc fassenden Zersetzungskolben z (Textfigur 4) kommen

0,10 bis 0g,14 Nitroglycerin oder Sprenggelatine,

oder 0,15 bis 0g,18 Dynamit, sodann je 5cc vorher aufgekochte und wieder erkaltete

concentrirte Eisenchlorürlösung und Salzsäure. Der Kolben wird geschlossen, aus dem

Entwickelungsgefäſs a Kohlensäure durch den Kolben

geleitet und, wenn die durch das Rohr g strömenden

Gasblasen von der 20procentigen Natronlauge in der Meſsröhre M vollkommen absorbirt werden, schlieſst man den Hahn des

Kohlensäureapparates und erwärmt den Kolben ganz allmählich, wodurch die Zersetzung

unter Stickoxydabgabe erfolgt. Nach beendigter Zersetzung kocht man bis auf wenige

Cubikcentimeter ein und führt durch Einleiten von Kohlensäure die letzten Spuren von

Stickoxyd in die Meſsröhre M über.

Fig. 4., Bd. 254, S. 111

Zum Ausziehen des Nitroglycerins aus Dynamit u.s.w.

verwendet W. Hampe in Clausthal den Apparat von Szombathy für die Fettbestimmung in der Milch. Wie aus

Textfigur 5 zu ersehen ist, besteht derselbe aus

dem Extractionstrichter A mit dem Verbindungsrohre b und dem Ueberlaufheber c. Mit dem Trichter A ist ein Rückfluſskühler C verbunden und das Ganze steckt in einem Kölbchen B, dessen Inhalt von 25cc Aether im Wasserbade F auf 70 bis 75°

erwärmt werden kann. Das

Dynamit wird in einer abgesprengten Trichterröhre D

(Textfig. 6) gewogen, welche einen Pfropfen aus

Glaswolle oder Asbest enthält, an einem Ringe aus Platindraht gefaſst und in einem

Platindrahtgestelle (Textfigur 7) befestigt werden

kann. 10 bis 12g Dynamit werden nach dem Abwiegen

über Schwefelsäure getrocknet, in Rohr A gestellt, wo

die Trichterröhre bis zur Marke a reicht, und dann ins

Rohr A Aether nachgegossen, bis der Heber c überflieſst. Nun wird der Kolben B erwärmt, der Aetherdampf steigt durch b in den Kühler C, tropft

auf das Dynamit und der Auszug füllt das Rohr A

allmählich bis zur Marke a, worauf der Heber c überflieſst und den Inhalt von A vollständig entleert. So wird in einer Stunde der

Aether 12mal gewechselt und binnen 5 Stunden können 10g Sprenggelatine oder binnen 3 Stunden ebenso viel Gelatinedynamit

vollständig ausgezogen werden. Der Szombathy'sche

Apparat unterscheidet sich von den bisherigen Einrichtungen hauptsächlich durch die

selbstthätige Abfuhr des Auszuges, und da man genöthigt ist, mit immer neuen Mengen

von Aether zu arbeiten, so ist auch eine vollkommenere Arbeit erklärlich.

Fig. 5., Bd. 254, S. 112

Fig. 6., Bd. 254, S. 112

Fig. 7., Bd. 254, S. 112

Wilh.

Reunert in Annen (* D. R. P. Nr. 27229 vom 17. Juli 1883) hat das schon

wiederholt erwähnte Kochverfahren zur Erzeugung von

Sprengstoffen insofern verändert, als er nicht die angefeuchteten oder mit

Salzlösungen gemengten Bestandtheile abdampft, sondern zum Zwecke einer innigeren

Mengung dieselben durch direkt eintretenden Dampf behandelt. Den Sprengstoff erzeugt

Reunert aus 75 Th. Kalisalpeter, 13 Th. Kohle aus

weichem Holze, 9 Th. Schwefel und 3 Th. Weizen- oder Stärkemehl. 100k dieser Mischung werden mit 6 bis 8l Wasser zu einem Teige angemacht und in einen Dämpfapparat (Fig. 13 Taf. 10)

eingebracht, daselbst durch Dampf von 2,5 bis 3at

durchgemischt, sodann auslaufen und erkalten gelassen, in Patronen gepreſst und

endlich getrocknet. Der Dämpfapparat besteht aus einer Trommel A mit dem Mannloche a und

der durchlöcherten Hohlachse b, welche, durch Voll- und

Leerscheibe d, d1

angetrieben, auf Lagern c, c1 in der Stopfbüchse s des feststehenden

Dampfrohres r sich dreht.

Der Zusatz von Stärkemehl ergibt ein entschieden weniger hygroskopisches und

dichteres Pulver, wie es auch Referent um genau dieselbe Zeit sich in Oesterreich

patentiren lieſs. Die direkte Behandlung mit gespanntem Dampfe kann jedoch nicht

vortheilhaft genannt werden. Sobald der Dampf sich im Apparate verbreitet hat und

die Masse durchwärmt ist, kann neuer Dampf nur nach Maſsgabe der Condensation – und auch da nicht

ruckweise – entstehen; eine vollkommenere Rührung wird also, trotzdem der Apparat

sich dreht, kaum zu erzielen sein. Je nach der Auſsentemperatur wird das Pulver in

einer gegebenen Zeit mehr oder weniger niedergeschlagenes Wasser aufgenommen und man

wird in jedem Falle einen sehr langwierigen und deshalb kostspieligen Trocken

Vorgang einzuschlagen haben. Auf dem Dämpfapparate ist kein Ausblaseventil

vorgesehen; beim Abstellen wird man deshalb ziemlich lange warten müssen, ehe das

Mannloch ohne Gefahr geöffnet werden darf. Die Hohlachse mit ihren Löchern wird sich

bald mit Pulver verstopfen und dann zum Auflösen des Schmutzes ziemlich Zeit und

Mühe erfordern.

Welche sonderbaren Einfälle oft die „Erfinder“ von

Sprengmitteln haben, zeigt ein „Lederit“

benanntes Pulver von Joh. Waffen in Knittelfeld.

Dasselbe soll aus 45 Th. Kalisalpeter, 15 Th. Schwefel, 20 Th. Mennige, 18 Th.

Lederabfälle (daher der Name!) und 2 Th. Pikrinsäure bestehen. Die Mennige soll zur

Herabsetzung der ursprünglich allzu groſsen Brisanz beigegeben worden sein; die

Folge davon aber war, daſs – wie aus verlässlicher Quelle verlautet – das

österreichische Kriegsministerium den Erzeuger verpflichtete, die Kisten mit einer

Warnung zu versehen, wonach dieses Sprengmittel giftige Dämpfe entwickle, der

Arbeitsort daher frühestens erst 2 Stunden nach Abthun des Schusses betreten werden

dürfe.

Rob. Punshon und Rob. R.

Vizer in London (* D. R. P. Nr. 28539 vom 24. November 1883) haben sich

folgendes neues Sprengverfahren patentiren lassen. Man

stelle sich einen Glascylinder gefüllt mit Salpetersäure, einen zweiten mit Pikrinsäure

vor; die beiden werden in eine Hülse zusammengeschoben, das Salpetersäuregefäſs mit

einer Glaskugel an ihrem trichterförmig nach innen gebogenen Rande verschlossen und

verschmiert, das Ganze hierauf in das Bohrloch geschoben und mit einer zugespitzten

Stange in die Patrone gestoſsen, wodurch die beiden Stoffe sich mengen und ein

Sprengmittel bilden sollen. Bekanntlich hat Sprengel

schon vor vielen Jahren gefunden, daſs Salpetersäure und Pikrinsäure einen

Sprengstoff ergeben und das Prinzip der Mengung im Gebrauchsfalle durch

Zertrümmerung eines Glasgefäſses ist von den Gasspritzen (sogen. Extincteuren) her

auch nicht unbekannt. Neu ist das Verfahren von Punshon

und Vizer in der Sprengtechnik allerdings; wie in den

überwiegend meisten Fällen die Ausführung gedacht ist, welche Ausbeute an

Sprengmaterial, an Kraft, sich ergibt, wie groſs die Gefahr für die Arbeiter ist,

erörtern wir nicht näher; die Nachahmungen der Sprengel'schen Pulver werden bald nicht mehr ernst genommen werden

können.

In der fiscalischen Steinkohlengrube Kronprinz bei

Saarbrücken haben die günstigen Versuche mit gepreſstem

Pulver dessen allgemeine Einführung veranlaſst, wie dies in England schon

der Fall ist. Der höhere Preis wird durch die gröſsere Sprengwirkung annähernd

aufgehoben, die Handhabung ist weniger gefährlich und auch bei nasser Kohle versagt

der Schuſs nicht leicht. Weitere Versuche auf der Saarbrücker Gerhard-Grube ergaben nach der Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1884 S. 274 gegen das

gekörnte Pulver (in herausgeschlagenen Meter auf 1k Pulver) eine Mehrleistung von 35 bis 45 Proc. Auch in Oesterreich wird

neuestens von Seite der Staatsverwaltung gepreſstes Pulver zu Sprengzwecken in den

Handel gebracht und soll sich sehr gut bewähren, trotzdem den mit seiner Handhabung

noch ungewohnten Arbeitern auch schon mehrere Unfälle zustieſsen.

Eine recht praktische Raketenpresse findet sich im Praktischen Maschinen-Constructeur, 1884 S. 245 und ist

in Fig. 14

und 15 Taf.

10 abgebildet. Durch das seitliche Handrad wird mit Kegelrädern und

Schneckengetriebe ein Hebel und dadurch der Tisch gehoben, wobei die darauf

stehenden 8 Formen den oberhalb befestigten Stempeln entgegen wirken. Die Formen

sind zerlegbar und werden durch Stellschrauben zusammengehalten. Mittels des oberen

Handrades wird ein Querstück herabgebracht, welches feine Rothguſsnadeln zur

Reinigung der Hohlstempel trägt. Eine besondere Zählvorrichtung dient zur

Beobachtung des Pressungsgrades.

In der Fabrik zu Ardeer der Nobel's Explosives Company

hat am 8. Mai 1884 eine Explosion stattgefunden, welche wegen der diese begleitenden

Umstände wichtig ist und einen ausführlichen Bericht des Explosiv-Inspectors Oberst

A. Ford veranlaſste. In einer Patronenhütte

erfolgte eine Explosion und in drei anderen solcher Hütten, von denen zwei 20m,25, eine 41m,4

von der ersten entfernt lagen, entzündete sich das in Bearbeitung befindliche Dynamit und zwar so rasch, daſs die sämmtlichen 15

Arbeiterinnen zu Schaden kamen (10 wurden getödtet, 2 schwer, 2 leicht verwundet, 1

nur leicht verletzt).

Ohne die sehr umständliche Untersuchung Ford's zu wiederholen, sei hier kurz die Thatsache und die Entstehung der

Explosion besprochen.

In Ardeer ist es üblich, das Dynamit in einer mit metallenen Ecken

beschlagenen Kiste zuzubringen, welche geöffnet in der Patronenhütte stehen bleibt

und aus der die Arbeiterinnen den Bedarf entnehmen. Es spricht alle

Wahrscheinlichkeit dafür, daſs eine der an die Wand befestigten eisernen

Patronenpressen herab und auf eine solche Kiste fiel, wodurch die Explosion

entstand. Es explodirte jedoch nur der lose Inhalt der Kiste, während die schon

fertigen Patronen in der Nähe der Pressen sich entzündeten und durch den Luftdruck

herumgeschleudert wurden. Dieselben fielen durch gebrochene Fenster, zerrissene

Dächer, offene Thüren, oder mögen auch selbst das Dach durchgeschlagen haben,

steckten das Dynamit anderer Hütten in Brand, ohne jedoch daselbst Explosion

hervorzurufen.

Es ist für die Fabrikanten von Sprengmitteln Nichts so lehrreich

als ein Unglücksfall und deshalb seien hier einige Bemerkungen gemacht, welche sich

hauptsächlich gegen die einigermaſsen abweichende Auffassung Ford's wenden. Ford erklärt nämlich des

Ausführlicheren, daſs Dynamit brennen, explodiren und detoniren kann, welche Meinung

insbesondere in Frankreich und England verbreitet ist, und folgert daraus, daſs das

Dynamit in der ersten Hütte nur explodirt sei (französisch: Explosion erster

Ordnung), da bei einer Detonation in geschlossenem Räume unmöglich brennende

Patronen herumgeschleudert werden konnten. Leider kann sich die Theorie von einer

zweifachen Explosion nicht halten. Die ganze Explosion hängt lediglich von der

Stärke des ersten Anstoſses ab. Wird eine dünne Schicht am Ambosse an einer Stelle

getroffen, so brennt nur dieser Theil ab, weil ein Theil des Schlages vom Ambosse

aufgenommen wird; wäre der Schlag aber genügend stark, um den ganzen Ambos zu

erschüttern, so explodirte das Ganze. Militärische Versuche haben gezeigt, daſs die

Uebertragung der Explosion von einer Ladung auf die andere sehr davon abhänge, ob

und womit diese Ladungen mit einander verbunden sind; unter Umständen genügt die

Luft als Contactvermittler, aber nur auf gewisse Entfernungen. Gewisse Sprengmittel,

ja selbst gewisse Dynamitgattungen bedürfen verschieden starken Anstoſses und es ist

eine oft beobachtete Erscheinung, daſs bei einem regelrecht mit einem

Knallquecksilberhütchen abgeschossenen Bohrloche nur ein Theil der Ladung

explodirte, der andere aber brennend herausgeschleudert wurde, was nach den

Erklärungen Ford's unmöglich wäre. Es hat deshalb auch durchaus

nicht sein müssen, daſs bei einer Explosion der Vorrathskiste auch der

Patronenvorrath bei den Pressen abbrennen sollte. Die Hütten hatten etwa 9qm Bodenfläche, die Vorrathskiste enthielt etwa

90k; es kann also ganz gut angenommen werden,

daſs die Patronen von den Explosionsschwingungen nicht in genügender Menge

zugemittelt erhielten, als zu ihrem Abschieſsen nöthig gewesen wäre.

Auffallend ist, daſs die Thüren der Patronenhütten stets offen

waren; dies bietet immer die Möglichkeit der Einbringung fremder Körper. Eine andere

Sonderbarkeit war die, daſs die eine Führung der Pressenstempel nicht geschmiert

wird, sondern von dem beim Pressen austretenden Nitroglycerin in Schmierung gehalten

wurde; es ist geradezu ein Wunder, daſs im Laufe von Jahren solchen Gebrauches

dadurch noch kein Unglücksfall entstand. Die Pressen hatten die Form der in

Deutschland und Oesterreich üblichen, wobei ein Stempel mittels eines Hebels

zwischen zwei Führungen in einem Trichter sich bewegt; neu ist, daſs der Hebel durch

eine an der Decke befestigte elastische Schnur selbstthätig zurückschnellt.

In Quartier-Gaillard, Frankreich, hat nach den Annales des

Mines, 1883 Bd. 4 S. 569 im Rosenschachte (puits

des rosiers) ein eigenthümlicher Unglücksfall stattgefunden, welcher der

besonderen Aufmerksamkeit der Kohlenbergleute zu

empfehlen ist. Zwei Arbeiter, Portes und Blanc waren mit dem Vortriebe einer schwebenden Strecke

beschäftigt, welche 8m Länge und 3m Breite hatte; die Mächtigkeit der Kohlenbank, in

welcher dieselben eben arbeiteten, war 2m, das

Gefälle 18°. Auf 0m,80 vom linken Ulme und 0m,90 von der Firste war ein Bohrloch A (Fig. 16 Taf. 10)

getrieben worden, dessen verlängerte Achse sehr nahe an der rechten Ecke des

Streckeneinganges vorüber ging. Das 1m tiefe

Bohrloch wurde mit 375g Pulver geladen und mit 30

bis 40cm hohem Besätze von Kohlengestübbe

versehen, wie es auf der Stollensohle vorkommt. Nach der Ladung des Bohrloches

gingen die Häuer in die Grundstrecke, Blanc nach B, Portes nach P, während

der hierzu bestimmte Untersteiger, nachdem er sich mit einer Müseler-Lampe überzeugt

hatte, daſs keine Spur von schlagenden Wettern vorhanden war, die Entzündung vornahm

und sich nach J in einen Querschlag flüchtete. Bald

darauf erfolgte eine heftige Entladung, mächtige Flammen verbreiteten sich in der

Grundstrecke, überwanden die entgegenziehenden Wetter und verbrannten Portes, welcher auf 10m vom Eingange des Ueberhauens im Ansteigenden stand. Nach der Aussage Biancas waren die Flammen roth und enthielten reichlich

glühende Kohlentheilchen. Portes wurde an der ganzen

rechten, dem Ortsstoſse abgewendeten Seite des Körpers verbrannt. Der Kopf wurde

geschützt durch den rechten Arm, welcher im Augenblicke der Explosion an die Kappe

der Zimmerung anhielt.

Die Ursache dieses auſsergewöhnlichen Unglücksfalles zu finden, war nicht leicht.

Anfangs dachte man an schlagende Wetter, weil die Flammen gegen den Wetterstrom

gingen und trotzdem die obere Kohlenbank des achten Flötzes niemals Gase zeigte. Man

konnte aber in den folgenden Tagen in der ganzen Nachbarschaft dieses Ueberhauens

keine Spur von schlagenden Wettern nachweisen. Dagegen sah man, daſs das Bohrloch,

mit Ausnahme einer kleinen Aushöhlung am Rande, unverletzt war. Eine Untersuchung der

Zimmerung zeigte, daſs die Flammen den auf der Abbildung dunkel schraffirten Raum

erfüllten; die der Ortsbrust nächststehenden drei Zimmer zeigten keine Spur von

Verbrennung, während die folgenden zusammengesinterte Kokeskörnchen und harzige

Ausschwitzungen, insbesondere gegen den rechten Ulm (der Verlängerung der

Bohrlochsachse) aufwiesen. Im Punkte R, wo der Versatz

eines alten Verhaues stand, fanden sich diese Sinterkohlen und Harzkörnchen in

groſser Menge; auch auf der linken Seite der Grundstrecke konnten dieselben noch

deutlich gesehen werden. Die vollständige Abwesenheit von Grubengas wurde durch

verschiedene Beobachtungen festgestellt.

Die Ursache des Unglücksfalles ist also in Folgendem zu finden. Das in einer sehr

harten Kohle getriebene Bohrloch war überladen und hat ausgeblasen; die

Verbrennungsgase des Pulvers und des entzündeten Kohlenbesatzes wurden mit

Heftigkeit gegen die Grundstrecke geworfen, von wo dieselben gegen den nur 0,5 bis

0m,6 secundlich starken Luftstrom getrieben

wurden und einen Wirbel erzeugten, welcher in der staubigen, warmen und sehr

trockenen Grundstrecke das Gestübbe mitriſs und wieder ein brennbares Luftgemenge

bildete. Die Flammen haben in diesem Falle 8m im

Ueberhauen und 12m in der Grundstrecke, mit einem

plötzlichen Richtungswechsel durchlaufen. Ein später unter ähnlichen Bedingungen

ausgeführter Versuch hat diese Ansicht bestätigt.

Im Allgemeinen müssen die Häuer beim Abthun von Bohrlöchern mehr für ihre Sicherheit

sorgen als bisher. Alljährlich kommen Unglücksfälle durch zu späte Entfernung vom

Orte, durch vorzeitiges Nahen einem versagten Schusse, durch Ausbohren von solchen

u.s.w. vor. Der vorliegende Fall zeigt, daſs zu starke Ladungen und Besatz von

Kohlenlösche nachtheilig sind und daſs man sich mindestens auf 30m in der Grundstrecke entfernen soll. In einem

ähnlichen Falle hatten sich die Schallwellen eines ausgeblasenen Schusses in der

Grundstrecke gebrochen und bereiteten dem in einem Querschlage befindlichen

Referenten eine stundenlang andauernde Schwerhörigkeit.

Die civile Sprengtechnik ruht dermalen noch ziemlich im

Argen. Bergleute, Tunnelbauer, Steinbrecher kennen keinen vernunftgemäſsen Vorgang

beim Sprengen, weil es bisher an einem nur halbwegs brauchbaren Maſsstabe für die

Bestimmung der Lademenge fehlt. Jeder Häuer weiſs sein Gestein zu beurtheilen und

wird Anlage sowie Richtung des Bohrloches vollkommen richtig treffen; allein nach

den meist bei jedem Schusse wechselnden Verhältnissen auch die Menge des

Sprengmittels zu bemessen, ohne es zu verschwenden, oder Gefahr zu laufen, daſs die

Wirkung ungenügend sei, treffen nur Wenige. Allerdings wird in vielen Gruben,

besonders in Kohlenwerken, der Häuer immer in derselben Strecke beschäftigt; die

allgemeinen Verhältnisse wechseln so unbedeutend, daſs der Mann eine im Groſsen und

Ganzen genügende Geschicklichkeit erlangt. Allein bei groſsen Tunnelbauten, in

Erzbergwerken, Steinbrüchen u.s.w., besonders dann, wenn der Arbeiter das

Sprengmaterial nicht selbst bezahlt, ist die Verschwendung damit und mit der

Bohrarbeit eine mitunter recht bedeutende. Leider haben sich bisher nur wenige

Fachleute mit Sprengversuchen befaſst; in den Gruben zahlt meist der Arbeiter den

Sprengstoff, bei Eisenbahnbauten hat man dazu keine Zeit und in Steinbrüchen ist

höchst selten ein Fachmann zu treffen. Alles, was bisher in dieser Richtung

vorliegt, sind militärische Versuche und einige empirische Formeln bei gröſseren

Arbeiten, wie z.B. die von Fiume (vgl. 1884 251 122).

Noch heute hört man im Civilingenieurswesen die Lebrun'sche Minenregel: L =

cw3

, worin L die Ladung, c einen vom Sprengmittel und vom Gesteine abhängigen

Ladungscoëfficienten und w die Widerstandslinie

bedeuten. Nach dem technischen Unterrichte für die österreichische Genietruppe ist

diese Formel auf L = qce3 zu verändern. Wenn nämlich das Verhältniſs zwischen Explosionshalbmesser

und Widerstandslinie, d. i. der Zeiger p > 1,80, so ist

die für den Explosionshalbmesser e (also nicht w wie bei Lebrun)

bestimmte Ladung mit einer dem Wachsen des Zeigers entsprechenden Verhältniſszahl

q zu multipliciren, welche Zahl aus praktischen

Versuchen bestimmt wurde. Für Minen, wo bloſs die tragende Wirkung in Betracht kommt

– und dies ist ja in der Civiltechnik der Fall –, gibt dieselbe Quelle die Formel

L = 0,36 c (w + r)3 oder kürzer

L = k (w + r)3 an, in welcher r

den Trichterhalbmesser bedeutet. Prof. H. HöferVgl. 1880 237 221. 1881 242 153. 1882 245 1. 1883 250 141. hat gleichfalls eine

Minentheorie aufgestellt, welche leider noch nicht genügend ausgearbeitet ist, um

bequem geprüft zu werden.

Diese bisherigen Minenregeln gelten aber durchwegs für

concentrirte Ladungen im unbegrenzten Materiale und beruhen auf der richtigen

Annahme, daſs die Form der Explosionswirkung eine Kugel sei, wenn die Sprengkraft

von einem Punkte ihren Ausgang nimmt. Concentrirte Landungen sind aber in der Praxis

höchst selten. Das Bohrloch hat stets die Gestalt eines cylindrischen Hohlraumes,

dessen Länge oft das 50fache des Durchmessers beträgt. Für solche, sogen. gestreckte

Ladungen gibt der oben erwähnte technische Unterricht die Formel an: L = mw2 worin L die Ladung für das

Längenmeter, w die Widerstandslinie bezieh. m

ein Coëfficient ist, dessen Begründung hier nicht näher ausgeführt sein soll. In

dieser Formel ist schon ausgesprochen, daſs die Ladungsmenge mit der Bohrlochlänge

nur proportional wächst. Höfer hat ganz richtig

gezeigt, daſs Einbruchsminen, bei welchen nur eine freie Seite vorhanden ist, eine

viel gröſsere Ladung bekommen müssen als andere und diese mit dem 2,83 fachen der

normalen bestimmt. Für gewöhnliche Bohrlochsanlagen gibt es also bisher unter allen

Umständen nur einen gleichen Maſsstab. Jedoch Jeder, welcher nur einmal einen

Gesteinsbetrieb gesehen hat, wird wissen, daſs die Verhältnisse fast bei jedem

Bohrloche andere sind. Es ist ein Anderes, ob man eine Wand oder eine unterschrämmte

Kohlenbank herabzuwerfen hat; hier gibt es zwei freie Seiten. Ein Anderes ist es

wieder, wenn man ein vorspringendes Felsstück absprengt; da gibt es oft vier freie

Seiten. Wieder, besonders beim Erzbergbaue in sogen. Firstenstrossen, hat man wohl

zwei und mehr freie Seiten; allein das Gestein ist oben und unten in kurzer

Entfernung so fest verspannt, daſs selbst relativ kräftige Ladungen geringe

Wirkungen haben. Auch Nebenvortheile sind nicht ohne Einfluſs, wie z.B. wenn bei

einer breiten Kohlenbrust von zwei Schüssen der eine etwas früher abgethan wird,

damit der andere weniger Sprengmaterial benöthige u.s.w. Nun ist es aber schon bei

bloſs theoretischer Erwägung klar, daſs ein Bohrloch im allseits verspannten

Gesteine ganz andere Sprengkraft erfordert, wie wenn das abzusprengende Felsstück

nur auf 4, 3, oder noch weniger Seiten mit der Hauptmasse zusammenhängt, von

„Freisteinen“ gar nicht zu reden. Beiläufig schätzt dies auch der

verständige Häuer, indem er bei jedem Schusse Rücksicht auf eine etwaige

„Ablösung“, die Richtung des Bohrloches, die „lauten“ Partien und das

„Frei“-Sein des Schusses nimmt. Allein es ist etwas ganz Gewöhnliches, in

einer und derselben Grube bei ganz gleichmäſsigem Gesteine, fast gleicher

Bohrlochstiefe und Vorgabe von dem einen Häuer zu hören, daſs „eine ganze und

eine Zündpatrone“ (etwa 100g), vom

anderen, daſs zwei ganze Patronen (etwa 140g)

Dynamit erforderlich sind. Bei Eisenbahneinschnitten und Steinbrüchen nimmt diese

Materialverschwendung noch gröſseren Umfang an. Dort schätzt der Mineur die

Verhältnisse nach dem Augenmaſse ab, gibt lieber etwas mehr hinein, um nicht

nochmals bohren oder „abheben“ zu müssen, und wenn es sich um Werksteine

handelt, so wird wieder die Ladung so gering bemessen, daſs oft halbe Tage mit dem

Abkeilen vergehen.

Es sei mit dem Vorstehenden nur gezeigt, wie sehr die Ermittelung

der Ladungsmengen noch ein Problem, und wie nothwendig es ist, daſs tüchtige

Fachleute auf Grundlage einer richtigen Anwendung der Formänderungslehre ausgedehnte

praktische Versuche anstellen, welche allgemein brauchbare Formeln für die

Sprengarbeit an die Hand geben sollen. Eine Preisausschreibung seitens

hervorragender bergmännischer Körperschaften, wie sie manche Vereine alljährlich

machen, sollte die nöthige Anregung zu solchen, immerhin sehr mühsamen und

zeitraubenden Studien geben.

Oscar

Guttmann.

Tafeln