| Titel: | Ueber Elektricität und Wärme. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 119 |

| Download: | XML |

Ueber Elektricität und Wärme.

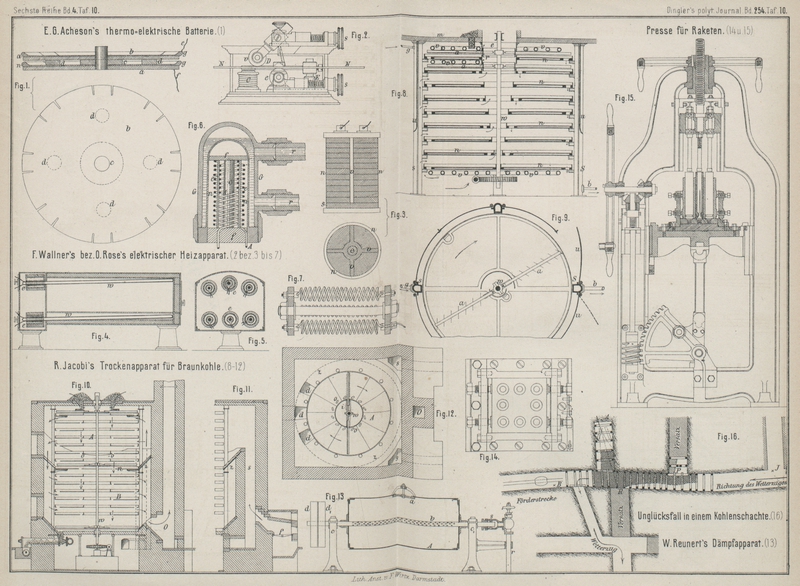

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 10.

Ueber Elektricität und Wärme.

Nach den Versuchen von R. Overbeck (Annalen der Physik, 1884 Bd. 22 S. 344) über die Entstehung thermo-elektrischer Ströme in einem aus derselben

Substanz bestehenden ununterbrochenen Leiter verhalten sich Eisen- und

Stahldrähte unter gleichen Bedingungen der Vertheilung von weich und hart in einem

Drahte gleichmäſsig; es scheint aber für die Richtung des entstehenden sehr

schwachen Stromes wesentlich zu sein, ob der weiche Theil eines Drahtes aus dem

harten Zustande des ganzen durch Ausglühen, oder der harte Theil aus dem weichen

Zustande des ganzen erzeugt wurde. Auſserdem gelang es fast stets, den entschiedenen

Einfluſs von schwachem und starkem Erweichen in Eisen- und Stahldrähten

festzustellen.

Eine gleiche Verschiedenheit zeigten die Kupfer-, Messing- und Neusilberdrähte nicht;

hier war der bei Erwärmung einer Berührungsstelle von hart und weich an einem Drahte

zu beobachtende Strom stets von gleicher Richtung bei demselben Materiale, in

welcher Weise auch in den einzelnen Drähten der Unterschied von weich und hart

hervorgebracht worden war.

Wenn man nach E. G. Acheson in

Paris (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 27143

vom 23. März 1883) bei thermo-elektrischen

Batterien die Elemente sectorförmig gestaltet und von innen aus erwärmt, so

wird die elektromotorische Kraft derselben erhöht, da der Unterschied der

Temperaturen der Löthstellen vergröſsert wird. Gleichzeitig soll der Verlust in

Folge der Erwärmung der Elemente durch den Strom selbst geringer werden, weil der

Widerstand der Elemente sich vermindert.

Jedes Element wird von einem Paar Platten gebildet, welche aus den zu dem Zwecke

üblichen Metallen bestehen, von denen eine a (Fig. 1 Taf. 10)

flach hergestellt und mit der anderen b an ihrem

Umfange durch Löthung oder auf andere geeignete Weise verbunden ist. Wenn Aluminium als das eine Metall für die Elemente

angewendet wird, sollte es vor dem Löthen mit Kupfer, Silber o. dgl. plattirt

werden, um das Verlöthen mit dem Metalle, welches das andere Element bildet, zu

erleichtern.

Die Platte a ist in der Mitte durchbohrt und in die

Bohrung der mittlere Theil der unteren Platte n

entweder eingelöthet, oder sonstwie befestigt. Zwischen jedem Paar Platten, welche

ein Element bilden, ist eine Platte aus Glimmer oder einem anderen isolirenden

Material gelegt. Eine isolirende Strohscheibe c ist

auſserdem zwischen jedem Paare angeordnet und ebenso die kleinen Klötzchen d aus gleichfalls isolirendem Material, welche als

Stützen dienen sollen. Die Leitungsdrähte e, f können

an jedem geeigneten Punkte befestigt werden. Um die Ausdehnung und Zusammenziehung

der Platten auszugleichen, sind die Platten b, n an ihrem Umfange mit einer

Anzahl Zungen g versehen, welche für sich in die

geeignete Gestalt gebogen und mit dem äuſseren Umfange der Platten verlöthet oder

sonstwie befestigt werden. Die Wärme wird an den Verbindungsstellen der Platten in

dem Mittelpunkte derselben durch Bunsen-Brenner o. dgl. erzeugt.

Nach einem ferneren Vorschlage sollen die Platten auf wagerechten drehbaren Achsen

befestigt werden.

V. Pierre macht in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines, 1884

* S. 39 auf die möglicherweise sehr mannigfaltige Verwendung der Thermo-Elektricität aufmerksam (vgl. F. Fischer 1882 246 324).

Sehr wesentlich ist bei Thermosäulen eine möglichst gleichförmige Erwärmung aller

Elemente. Wenn in einer Thermosäule nicht alle zu erhitzenden Verbindungsstellen auf

gleiche Temperatur gebracht werden, so wird von jenen Elementen, welche eine höhere

Temperatur haben, ein Strom erzeugt, welcher durch die kälteren Elemente

hindurchgeht und eine noch weitere Temperaturerniedrigung ihrer Verbindungsstellen

bewirkt, wodurch der von derselben gelieferte Stromantheil noch mehr abgeschwächt

wird, als letzterer durch die geringere Erwärmung dieser Verbindungsstellen ohnehin

abgeschwächt worden wäre. Die Constructeure von Thermosäulen sollten daher ihre

Bestrebungen nicht allein auf die Erzeugung elektromotorisch möglichst wirksamer

Combinationen und die Erreichung groſser Temperaturunterschiede, sondern auch darauf

richten, daſs die Temperatur der erhitzten Verbindungsstellen nicht jener Grenze

nahe komme, bei welcher die Stromstärke wieder abzunehmen beginnt, und überdies

durch eine zweckmäſsige Anlage der Heizvorrichtung für eine möglichst gleichförmige

Erhitzung aller Elemente Sorge tragen.

Bei allen bisher bekannt gewordenen Thermosäulen ist zwar die elektromotorische

Kraft, welche in deren Elementen auftritt, klein im Vergleiche mit jener der

einfachen hydro-elektrischen Ketten; man erreicht aber bei jenen den Vortheil, daſs

die Leitungswiderstände dieser aus gut leitenden Metallen oder Legirungen

bestehenden Säulen im Vergleiche mit den Widerständen bei den hydroelektrischen

Ketten sehr klein sind, wodurch es möglich ist, durch eine sehr groſse Anzahl von

Elementen eine Säule von verhältniſsmäſsig groſser elektromotorischer Kraft zu

erhalten.

F. W.

Wallner in Ehrenfeld (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 26324 vom 19. Mai 1883) will das Glühen von Metallstäben mit Hilfe des elektrischen

Stromes ausführen. Zu diesem Zwecke wird der Eisenstab N (Fig.

2 Taf. 10) zwischen den cylindrischen Kohlencontacten v und e hindurchgezogen

und so durch den jedesmal zwischen letzteren liegenden Stabtheil der Strom einer

dynamo-elektrischen Maschine hindurchgeleitet. Der Abstand der Contacte von einander

kann durch die Schrauben s geregelt werden. Der

selbsttätige Nebenschlieſser C, D, E schützt die

dynamo-elektrische Maschine, falls die durch den Stab geschlossene Stromkette plötzlich unterbrochen

werden sollte. (Vgl. J. Warrington 1877 223 438.)

O.

Rose in Manchester, England (* D. R. P. Kl. 36 Nr. 23456 vom 2. December 1882) beschreibt

elektrische Heizapparate. Eine Drahtspirale A (Fig. 6 Taf. 10) ist um

einen mittleren Kern c herumgelegt, welcher mit Asbest

u. dgl. bedeckt ist; auch zwischen die beiden Gewindegänge ist Asbest e gelegt. Dieser Heizkörper ist mittels Asbestplatten

f in ein Rohr n

geschoben, welches in eine weitere Röhre G eingesetzt

ist. Der Hohlraum ist mit Wasser o. dgl. gefüllt und kann mit Heizröhren r verbunden werden. (Vgl. Sellon 1884 253 46.)

Anstatt den Draht um einen Kern herumzulegen, kann man auch eine Anzahl nicht

unmittelbar zusammenhängender Drahtspiralen, wie in Fig. 7, anwenden.

In Fig. 3 Taf.

10 ist ein elektrischer Heizapparat dargestellt, in welchem statt des Drahtes Kohle

als Leiter verwendet ist. Auf der Stange e sitzt ein

Nabenkreuz v aus Isolirmasse. In den gebildeten

Quadranten liegen die Kohlenscheiben n neben einander.

Das Ende einer derart aus Kohlen gebildeten Säule wird mit den Klemmschrauben des

Apparates in Verbindung gebracht. Durch ein längeres Verbindungsstück s aus Kohle wird der Strom in die nächstliegende

Kohlensäule übergeführt u.s.w.; auf diese Weise gelangt derselbe durch sämmtliche

Kohlensäulen des Heizapparates hindurch. Auch können Kohlenstangen oder Fäden

verwendet werden. In der Form von Pulver kann man die Kohle ebenfalls benutzen; der

Theil v muſs dann zum Zusammenhalten des Pulvers

construirt sein. Endlich kann auch ein Gemisch aus Kohle und Halb- oder Nichtleitern

Anwendung finden.

In dem für gröſsere Räume bestimmten Ofen liegen mit

Heizkörpern e (Fig. 4 und 5 Taf. 10) verbundene,

theilweise mit Wasser gefüllte Rohre to, wodurch die in dem Drahte erzeugte Wärme an

die Luft übertragen werden soll. Kalanderwalzen u. dgl.

sollen, wie aus beistehender Skizze ersichtlich ist, durch eine eingeschobene

Drahtspirale erwärmt werden. Rose will sogar Dampfkessel in entsprechender Weise heizen (vgl. Davis 1879 234 492.

Uebersicht 1882 246 327).

Textabbildung Bd. 254, S. 121

Eine gute Dynamomaschine gibt etwa 80 Proc. Nutzwirkung; wenn nun auch 0,8 der

Elektricität in Wärme umgesetzt werden, so entspricht dies für 1e stündlich etwa 400°. Für beste Dampfmaschinen

sind dazu 1,5 bis 2k Kohlen, entsprechend 12000

bis 15000° erforderlich (vgl. 1883 249 181), so daſs sich

eine Ausnutzung des aufgewendeten Brennstoffes von kaum 3 Proc. ergibt.

Berücksichtigt man noch die Betriebskosten, so ist an eine Verwendung der

Elektricität zum Kochen und Braten, zum Heizen der Zimmer u. dgl. nicht zu denken.

Wie vortheilhaft stellt sich dagegen die Verwendung von Leuchtgas (vgl. F. Fischer 1883 249

381)!

A.

Storbeck in Berlin (* D. R. P. Kl. 45 Nr. 26551 vom 20. Juli 1883) will einen Brutapparat mit elektrischer Erwärmung der Geflügeleier

versehen. Die dazu erforderliche Batterie von 3 oder mehr Bunsen'schen Elementen soll alle 12 Stunden erneuert werden. – Die

praktische Brauchbarkeit dieses Apparates erscheint danach doch zweifelhaft.

Tafeln