| Titel: | Apparate zum Trocknen von Braunkohlen. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 131 |

| Download: | XML |

Apparate zum Trocknen von

Braunkohlen.

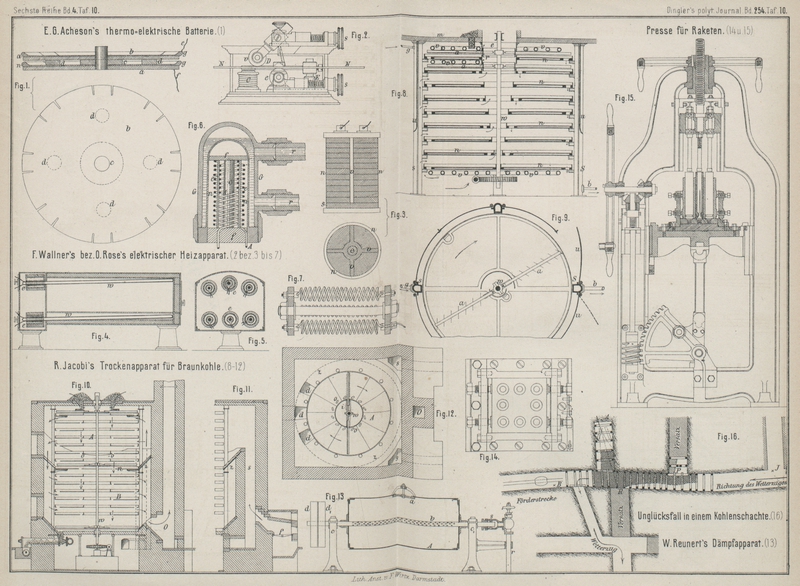

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Apparate zum Trocknen von Braunkohlen.

R.

Jacobi in Zeitz (* D. R. P. Kl. 82 Nr. 27546 vom 15. December 1883) will den

inneren Raum der mit den Verbrennungsgasen direkt betriebenen Telleröfen zum Trocknen von Braunkohlen durch eine

Zunge z (Fig. 10 bis 12 Taf. 10) in

zwei Abtheilungen A und B

zerlegen. Die in den Feuerungen f entwickelten

Verbrennungsgase gelangen durch Kanäle s mit einer

Temperatur von 1000° in den oberen Theil der oberen Zone A und treffen hier mit der nassen und kalten Kohle zusammen. Hierbei geben

dieselben einen groſsen Theil ihrer Wärme schnell an die Kohle ab und bringen einen

entsprechenden Theil des in den Kohlen enthaltenen Wassers zur Verdampfung. Der

Dampf aus der Kohle mischt sich mit den Verbrennungsproducten und überhitzt sich,

indem er ihnen weitere Wärme entzieht. Das aus Verbrennungsgasen und überhitztem

Wasserdampfe bestehende Gemisch tritt nun durch die Oeffnungen d der Zunge z nach der

zweiten Ofenzone über, in welche allmählich und ununterbrochen auch die Kohle

gelangt, und gibt hier seine Wärme weiter ab, wobei sich der in A schnell begonnene Trockenprozeſs verlangsamt und so

weit als nöthig fortsetzt. Der aus der Kohle ferner entweichende Wasserdampf mischt

sich auch hier mit den Verbrennungsproducten und überhitzt sich dabei ebenfalls,

wodurch die Temperatur der heizenden Gase weiter sinkt. Dieselben enthalten nun

vorwaltend überhitzten Dampf und erreichen schlieſslich durch O den Schornstein mit einer durch Schieber oder

Drosselklappen leicht zu regelnden Temperatur von 90 bis 100°. Durch diese groſse

Menge von überhitztem Wasserdampf soll namentlich die Entzündung der Kohle erschwert

werden.

Der sich an die trichterförmige Zunge anschlieſsende Teller n ist in der Mitte geschlossen, während die übrigen Teller ringförmig

gestaltet und in der Nähe der Welle w durchbrochen

sind. Der Weg, welchen die Gase nehmen, ist durch voll ausgezogene, der Weg der

Kohlen durch punktirte Pfeile angedeutet. Die Einführung der nassen und die

Abführung der trockenen Kohlen, der Antrieb der Welle w, die Construction der Schaufelarme u. dgl. weicht von bekannten

Einrichtungen nicht ab; nur ist der oberhalb des mittleren Tellers n angebrachte Schaufelarm noch mit Gegenschaufeln i versehen, welche die nach dem mittleren Theil des

Tellers etwa gelangenden Kohlen nach den Löchern o

schieben, wohin auch die auf dem eigentlichen Teller liegenden Kohlen durch die

Schaufeln des Rührarmes nach und nach befördert werden.

Der Dampftellerofen von R.

Jacobi und der Zeitzer Eisengieſserei in

Zeitz (* D. R. P. Kl. 10 Nr. 28077

vom 19. Oktober 1883) besteht, wie in Fig. 8 und 9 Taf. 10 dargestellt ist,

aus einer Anzahl doppelwandiger mit Rändern versehenen Teller n, welche von den hohlen Säulen s und S getragen werden. Die Welle w trägt Arme a, an welchen Schaufeln so

befestigt sind, daſs dieselben die Braunkohlen abwechselnd nach auſsen und innen

treiben. Der Dampf tritt bei g in die Säule s ein und durchströmt von hier die doppelwandigen

Teller, um mit dem gebildeten Condensationswasser nach der Säule S und durch das Rohr b zum

Austritte zu gelangen. Die oberen Wände der Teller geben die aufgenommene Wärme

direkt an das auf denselben ruhende, durch die Arme und Schaufeln in steter Bewegung

erhaltene Material ab; die unteren Wände übertragen die Wärme durch Strahlung theils

an die eingeschlossene Luft, theils auf die oberen Schichten des Materials, wodurch

das überschüssige Wasser zur Verdampfung gebracht wird.

Um eine Uebersättigung der Luft mit Wasserdampf und die daraus folgende Dunstbildung

und Verschwendung an Wärme zu verhüten, sind unter der Decke des Füllbodens m und unter dem unteren Teller Dampfschlangen v angebracht, welche ebenfalls mit den beiden hohlen

Säulen s und S verbunden

sind. Der ganze Ofen ist mit einem beweglichen Mantel u

umgeben, welcher unten einige Teller frei läſst.

Zur Regelung der Luftströmungen erhält der unterste Teller eine mittlere Aussparung,

welche nur eben groſs genug ist, um die reibungslose Bewegung der stehenden Welle zu

gestatten. Der nächst höhere Teller erhält eine Aussparung von solcher Gröſse, daſs

deren freier Querschnitt genügt, die zwischen beiden Tellern eintretende heiſse

Luft, sowie Wasserdampf und Staub in der Richtung des Pfeiles abzuführen u.s.f., bis

schlieſslich der obere Teller die gröſste Oeffnung hat. Ferner sind die

Umfassungsränder der mittleren Aussparung des oberen Tellers und der Füllöffnung

nach unten hin bis dicht über die Arme a verbreitert,

so daſs ringförmige Oeffnungen verbleiben, in welchen sich die Arme frei bewegen

können. Zur Verkleinerung des Querschnittes dieser Oeffnungen dienen Ringe e, welche an den Armen befestigt sind und sich mit

diesen drehen; sie lassen zwischen sich und den Rändern r oben und unten so viel Spielraum, wie nöthig, um auch hier Luft, Staub

und Wasserdampf nach Bedarf abzuführen.

Tafeln