| Titel: | Lösbare Kuppelung für stossfreies Einrücken. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 145 |

| Download: | XML |

Lösbare Kuppelung für stoſsfreies

Einrücken.

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

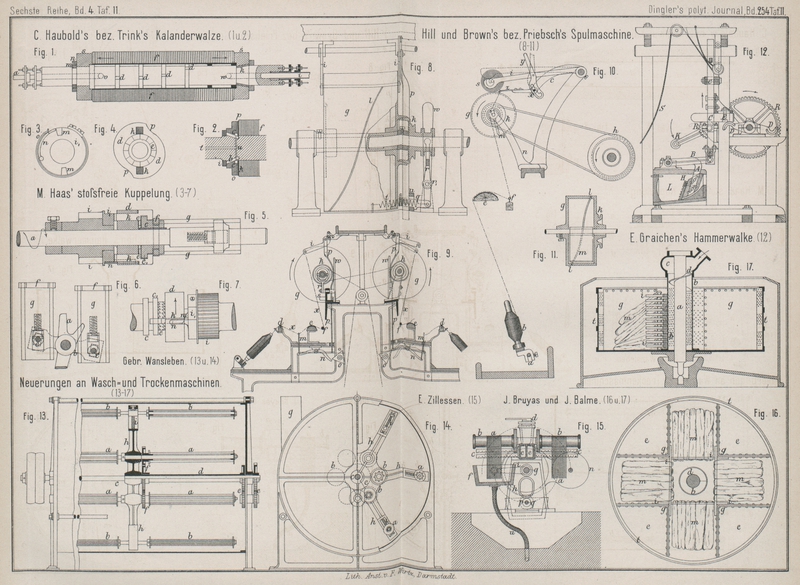

M. Haas' lösbare Kuppelung für stoſsfreies Einrücken.

Die in Fig. 3

bis 7 Taf. 11

dargestellte Kuppelung von Matthias Haas in St. Georgen, Baden (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 24197 vom

3. April 1883) ist in erster Linie für den Umsteuerungsmechanismus kleinerer Hobelmaschinen bestimmt und stellt eine

Zahnkuppelung vor, bei welcher kurz vor dem Eingreifen der Zähne ein rasch

wachsender Reibungswiderstand zwischen den unmittelbar zu kuppelnden Theilen

auftritt und so der Stoſs zwischen den Zähnen herabgemindert oder ganz vermieden

wird.

Wie aus Fig. 5

Taf. 11 hervorgeht, wird von der zunächst Antrieb erhaltenden Welle a mittels eines Keiles der Muffe mitgenommen, welcher

durch die mit dem Schlitten g verbundene Brille f verschoben wird. Hierbei können die Zähne e dieses Muffes mit entsprechenden Zähnen des lose auf

der Welle a drehbaren Ringes d in Eingriff gebracht werden, wodurch dieser Ring, dessen eigenthümlich

gestaltete Umlinie in Fig. 4 wiedergegeben ist,

gezwungen wird, an den Drehungen der Welle a

theilzunehmen. In dem Ringe d stecken nun verschiebbar

zwei Mitnehmer k, welche mit ihren hakenförmigen Enden

die Flansche c1 des

Muffes c umfassen und so beim Einrücken desselben in

die Verzahnung des Ringes d gleichfalls vorgeschoben

werden und aus letzterem hervortreten. Bevor nun aber die Mitnehmer k mit den Nasen m (Fig. 3) des auf

das Zahnrad i festgekeilten Ringes i1 in Berührung kommen

und so die weitere Kraftübertragung auf das sonst lose auf der Welle a drehbare Zahnrad und durch dieses auf den Schlitten

der Hobelmaschine o. dgl. vermitteln, hat sich schon ein mit i1 verbundener und durch die Feder o belasteter Bremshebel n

auf die ansteigenden Mantelflächen des Ringes d gelegt

und eine Reibung erzeugt, welche fast hinreicht, den Ring i1 und das Zahnrad i mitzunehmen. Die Mitnehmer k werden daher

nur einen unbedeutenden Druck auf die Nasen m ausüben

und es wird der auftretende Stoſs – richtige Bemessung des Druckes der Feder o vorausgesetzt – ein ganz verschwindender sein. Es

könnte allerdings noch der Fall eintreten, daſs im Augenblicke des Einrückens sich

die Zähne m und die Mitnehmer k unmittelbar gegenüber ständen, wie dies Fig. 7 andeutet, und so

die Bremswirkung des Hebels n nicht zur Geltung kommen

könnte. In diesem Falle wäre aber der Bremshebel n

gerade auf einer der abfallenden Flächen p des Ringes

d angelangt und würde, auf dieser herabgleitend, letzteren so weit

drehen, daſs der Mitnehmer k sich hinter der Nase m befände. Die angenommene Stellung der Kuppelung ist

also vor dem Einrücken unmöglich.

Um ein Wendegetriebe für Hobelmaschinen herzustellen, legt man zwei symmetrisch

ausgeführte derartige Kuppelungsmechanismen parallel neben einander und läſst die

Zahnstange des Schlittens gleichzeitig in die beiden Räder i eingreifen. Kuppelt man nun die beiden Wellen a durch ein Zahnräderpaar unter Umständen mit Berücksichtigung der

erforderlichen Uebersetzung für schnelleren Rückgang, so wird, wenn die eine Welle

Drehung erhält, die andere im entgegengesetzten Sinne umlaufen. Es bedarf daher nur

einer Anordnung, durch welche die beiden Schieber g

durch den Schlitten der Hobelmaschine so gesteuert werden, daſs abwechselnd die eine

oder die andere Kuppelung ein- und ausgerückt wird. Hierzu dient der in Fig. 6

dargestellte Mechanismus. Die Gabel a ist mit

lothrechter Achse derart am Maschinengestelle gelagert, daſs entsprechend am

Hobelmaschinenschlitten angebrachte Anschläge dieselbe abwechselnd nach der einen

oder anderen Seite drehen können. Hierbei wird auch der auf derselben Achse sitzende

Doppelhebel b mit bewegt und verschiebt seinerseits

mittels der beiden Bolzen c die Schlitten g, welche nun mittels der Brillen f immer abwechselnd eine Kuppelung aus-, die andere

einrücken. Da dieselben, wie oben erwähnt, nach verschiedenen Seiten umlaufen, so

ward auch der Schlitten der Hobelmaschine abwechselnd nach der einen oder anderen

Richtung bewegt. Indem derselbe hierbei stets das Getriebe der gerade leer laufenden

Kuppelung mitnimmt, so befinden sich auch die Zähne dieses letzteren in der für den

Rückgang des Schlittens erforderlichen Lage gegen die der Zahnstange, womit denn

auch beim Umsteuern der Maschine jeder aus dem Spiele der Zähne sonst unvermeidlich

entstehende Stoſs zwischen diesen vermieden wird, in ganz derselben Weise, wie bei

Bilgram's Antriebsmechanismus für Hobelmaschinen

(vgl. 1883 249 * 326).

In dem Zusatzpatente Nr. 24847 vom 5. Juni 1883 ist die Zahnstange nicht fest mit dem

Schlitten verbunden, sondern um ein kleines Stück gegen denselben verschiebbar und

wird durch eine Feder mehr oder weniger gebremst. Im besten Falle, wenn nämlich die

Reibung zwischen Stange und Schlitten die richtige Gröſse hat, kann hierdurch der

Stoſs beim Umsteuern ebenfalls gemindert werden. Ferner ist hier eine Einrichtung

getroffen, um die beiden Schieber g gleichzeitig

zurückziehen und somit beide Kuppelungen ausrücken zu können, wodurch dann der

Hobelschlitten zur Ruhe kommt, ohne daſs der Antriebsriemen von der Vollscheibe auf

eine Losscheibe verschoben werden müſste.

Tafeln