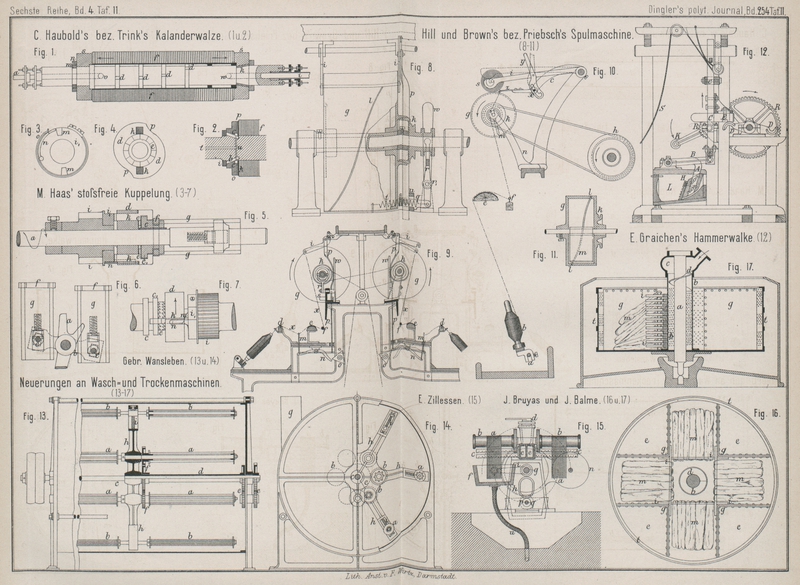

| Titel: | Hill und Brown's bez. R. Priebsch's Spulmaschine. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 150 |

| Download: | XML |

Hill und Brown's bez. R.

Priebsch's Spulmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Hill und Brown's bez. R. Priebsch's Spulmaschine.

Wenn das auf Ring- oder Waterspinnmaschinen hergestellte Garn nicht an Ort und Stelle

verbraucht wird und deshalb auf den Spulen versendet werden muſs, ist es ein groſser

Uebelstand, daſs durch die starken Holzspulen die Sendung vertheuert wird, daſs der

Spinner einen groſsen Spulenvorrath halten muſs und daſs auch, da es schwer ist, die

Spulen der verschiedenen Fabriken von einander getrennt zu halten, viele

Verwechselungen vorkommen. Zur Beseitigung dieser Unzukömmlichkeiten spulen Hill und Brown in Stalybridge nach dem Textile Manufacturer, 1884 S. 321 das zum Versandt

bestimmte Garn von den Holzspulen in starker Kreuzung auf Papierhülsen und erhalten

so feste, widerstandsfähige und groſse cylindrische Spulen, welche auch gleich zum

Aufstecken in den Scherrahmen benutzt werden können. Eine für diese Arbeit von den

Genannten construirte und von Sam. Brooks in Manchester

gebaute Spulmaschine ist auf der diesjährigen Londoner Textilindustrie-Ausstellung

in Thätigkeit und gibt Fig. 10 Taf. 11 die

Anordnung der wesentlichen Theile derselben.

Für jede zu bildende Spule ist eine besondere durch Schnur und Spur k von der Scheibe h aus umgetriebene

Metalltrommel g vorhanden, welche in den Armen n gelagert ist. Die Trommel g, von welcher Fig. 11 einen Schnitt

durch die Achse zeigt, besteht aus zwei auf einer Welle befestigten Ringen, welche

zwischen sich einen auf dem Umfange der Trommel schräg in sich verlaufenden freien

Schlitz l lassen. Der von einer im verstellbaren

Aufsteckzeuge a befindlichen Spule b kommende Faden geht über das mit Plüsch überzogene

Brett e durch die Oese f

zur Trommel g, durch den Schlitz l derselben hindurch und schlieſslich über den an dem

Arme c befestigten Leitungsdraht z zu dem auf eine Spindel, welche in den beweglichen

Armen i ruht, gesteckten, auf der Trommel g aufliegenden Papierröhrchen, wo der Faden sich durch

den schrägen Schlitz l bei der Drehung der Trommel g in schrägen Windungen aufwickelt. Im Inneren der

Hohltrommel g hängt lose auf der Welle ein Plättchen

m, welches beim Durchgange des Fadens sich nicht

drehen kann, jedoch durch seine leichte Beweglichkeit verhindert, daſs der Faden bei

etwaigem Reiſsen von der Welle erfaſst wird und so Störung und Abfall durch

Aufwickeln verursacht. Die Spule s kann nach beendeter

Wickelung oder bei Fadenbruch von der Trommel g

abgehoben und in der Höhe festgestellt werden, indem sich ein Ansatz des an dem Arme

i sitzenden, mit einem Handgriffe versehenen

Schlitzhebels y dann auf den Stift x stützt.

Wie ersichtlich, erfolgt durch den schrägen Schlitz l

der Trommel g bei einer Umdrehung derselben ein Hin-

und Hergang des Fadens auf der Papierspule:; die

dadurch erhaltene Kreuzung der Fadenlagen genügt bei einfachem und weichem Garne.

Beim Spulen von scharf gedrehtem, mehrfach gezwirntem Garne und besonders bei

glattem oder polirtem Nähzwirne muſs die Fadenkreuzung gröſser sein und ist der

Schlitz l in diesem Falle mehrere Male auf dem Umfange

der Trommel g schräg hin und her zu führen. Durch die

Mitnahme der Papierspule seitens der Trommel g ist die

Geschwindigkeit des auflaufenden Fadens stets die gleiche, wodurch die Spule selbst

eine bessere wird und das Abwickeln gleichmäſsiger stattfindet. (Vgl. R. Hall 1884 252 * 400.)

Eine solche Spulmaschine hat R. Priebsch in Morgenstern, Böhmen (* D. R. P. Kl. 86 Nr. 28279 vom 22.

December 1883) mit einer selbstthätigen Ausrückvorrichtung bei eintretendem Fadenbruche oder bestimmter

aufgewundener Fadenlänge versehen. Wie in Fig. 9 Taf. 11 skizzirt,

ist der laufende Faden x zwischen den Leisten e und d durch einen an dem

einen Ende des Hebels n hängenden Draht m belastet und wird dadurch bei angespanntem Faden das

andere Ende des Hebels n von dem beständig umlaufenden

Prisma o abgehalten. Reiſst nun der Faden, so trifft

das Prisma unter das Hebelende und dieses drückt die an dem Hebelt hängende Stange

p in die Höhe, wodurch die Spule von der Trommel

g abgehoben wird. Die Antriebsscheibe k der Trommel g ist nun

mit derselben nicht fest, sondern, wie aus Fig. 8 ersichtlich, durch

eine Kuppelung

verbunden. Der um den Zapfen r1 drehbare Führungshebel r der Schnurscheibe k ist mit einer Klinke

q und einer Feder t,

welche die Kuppelung stets in die ausgerückte Stellung zieht, verbunden; im

eingerückten Zustande wird die Kuppelung durch die Klinke q erhalten, welche sich gegen eine Führung u

legt. Die Klinke q ist nun mit ihrem Ende an die Stange

p gehängt und wird somit, wenn letztere gehoben

wird, frei, wobei die Federt die Kuppelung öffnet. Gleichzeitig drückt dann das Ende

s der Klinke gegen die Seitenfläche der Trommel g und bremst dieselbe. Wie ersichtlich, wirkt diese

Einrichtung durch die Verbindung der Stange p mit dem

Hebel i, auch wenn derselbe um ein bestimmtes Maſs

gehoben, also die Spule einen gewissen Durchmesser erlangt hat. Ein mit dem Hebel

r verbundener Handhebel w gestattet die leichte Wiedereinrückung der Kuppelung.

Tafeln