| Titel: | Contactvorrichtung für Grau und Wagner's elektrische Uhr. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 154 |

| Download: | XML |

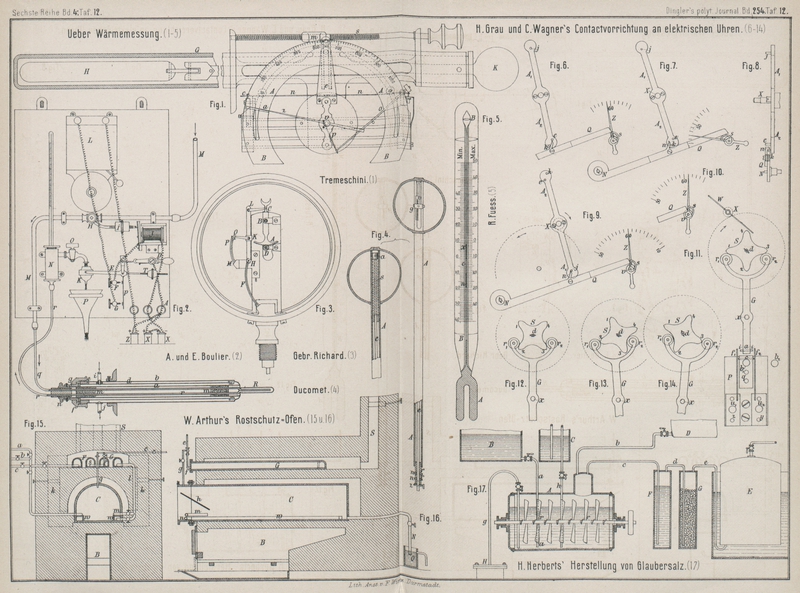

Contactvorrichtung für Grau und Wagner's elektrische

Uhr.

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Grau und Wagner's elektrische Uhr.

Für die in D. p. J. 1884 251

* 492 beschriebenen elektrischen Zeigerwerke von H.

Grau und C. Th. Wagner in

Wiesbaden kommt eine dem Regulator beigegebene, sehr

zweckmäſsige Einrichtung zur Entsendung der elektrischen Wechselströme zur

Verwendung, welche nachträglich in der Elektrotechnischen

Zeitschrift, 1884 S. 251 veröffentlicht worden

ist.

Die Contactvorrichtung liegt zwischen Platine und Zifferblatt und wird

auſserordentlich vortheilhaft durch ein besonderes Laufwerk getrieben; der Wechsel

in der Lage der Contact machenden Theile vollzieht sich stets bei der 60. Secunde

oder der vollen Minute. Bei Anwendung eines von dem regulirenden Uhrwerke selbst

gesonderten, unabhängigen Laufwerkes kann man durch Vermehrung des dieses Laufwerk

treibenden Gewichtes stärkere und innigere Contacte in Anwendung bringen, ohne auch

nur im Mindesten den Gang der Reguliruhr irgendwie dadurch zu beeinflussen, oder

gar ein Stehenbleiben derselben befürchten zu müssen, was bei Herstellung der

Contacte vom Gangrade aus so leicht eintritt. Das betreffende Laufwerk geht in

Uebereinstimmung mit der Reguliruhr 8 Tage lang; es ist ferner, wie auch die Uhr

selbst, mit Gegengesperre versehen, welches verhütet, daſs während des Aufziehens

ein Umlauf des Windflügels unterbleibt; geschähe letzteres einmal, so würden im

Zeigerwerke 2 Minuten ausbleiben, weil ja durch dieses Laufwerk jede Minute der

Stromlauf und die Stromrichtung selbstthätig wechselt.

Die Contacte sowie der Wechsel des Stromlaufes sind in Fig. 11 bis 14 Taf. 12

dargestellt. Die noch über die Platine hinaus verlängerte Achse d des letzten Rades im Laufwerke trägt auf dieser

Verlängerung den vierstrahligen Stern S, welcher bei

jedem halben Umlaufe der Achse X des Laufwerkes eine

Drehung um 1/16

seines Umfanges (um 22,5°) macht und dadurch den um die Achse x drehbaren Contacthebel G

aus seiner Mittelstellung abwechselnd nach der einen und nach der anderen Seite

legt, wodurch wechselweise bald die eine, bald die andere der beiden Federn f1 und f2 von den

Contactstiften c abgehoben wird und dabei der Strom von

der Platine und dem Hebel G wechselweise in die eine

oder andere Feder eintreten muſs. Die beiden Federn f1 und f2 sind mittels der beiden Messingplatten z und y auf der

Hartgummiplatte P isolirt gegen einander, sowie gegen

die Platine befestigt; gleichzeitig sitzt aber auf dieser Platte P auch das Messingstück q

mit den beiden in dasselbe eingesetzten Contactstiften c, gegen welche sich in der Ruhelage des Hebels G die Federn f1 und f2

anlegen.

An die beiden Messingstifte b1 und b2 sind

die beiden Pole der Batterie geführt, an die beiden Messingstifte u1 und u2 die Enden der

Leitung des Uhrstromkreises; während b2 in der Platine sitzt, befinden sich b1, u1 und u2 bezieh. auf den

Platten q, z und y. In das

Loch a des in Fig. 11 in der Ruhelage

gezeichneten Hebels G sind 2 Contactstifte i eingesetzt, welche keine der beiden seitlich

angebrachten und sich an die Contactstifte c anlegenden

Federn f1 und f2 berühren; der über

b2 in die Platine

und in den Hebel G eintretende Strom findet also keinen

weiteren Weg. Erst nach einer Drehung der Windflügelachse X um 180° und des Sternes S um 22,5° rechts

herum drückt der Strahl 3 (Fig. 14) des Sternes S die Rolle r2 und den oberen Theil des Hebels G ein wenig nach rechts, so daſs dessen unteres Ende

die Feder f1 von c fortdrückt, zugleich aber den Stromweg zwischen f1 und G schlieſst und nun der Strom von b2 aus über G, i, f1 und z nach u1 gelangen kann, endlich die Leitung der

eingeschalteten elektrischen Zifferblätter durchläuft, um bei u2 die Feder f2 zu finden und über

c in das Messingstück q und durch b1 zum anderen Pole der Batterie zurückzukehren.

Bei einer weiteren Drehung um 1/16 Umgang verläſst der Strahl 3 des Sternes S die Rolle

r2 wieder und der

Hebel G kehrt in seine Ruhelage zurück, wodurch der Strom wieder

unterbrochen ist. Der Stern S hat jedoch jetzt die aus

Fig. 12

ersichtliche Stellung.

Bei einer ferneren Drehung des Sternes um denselben Betrag wird der Strom wieder

geschlossen, nur daſs, wie Fig. 13 erkennen läſst,

jetzt der Strahl 2 des Sternes S mittels der Rolle r1 den Hebel G um seine

Achse x nach links dreht und unten der Stift i die Feder f2 von c abhebt, so daſs

nunmehr der Strom aus b2 und G durch die Feder f2 in den Uhrstromkreis

u2 bis u1 eintritt und in

umgekehrter Richtung seinen Lauf durch die Zifferblätter nehmen muſs, bis nach einer

abermaligen Drehung des Sternes S um 22,5°, also nach

einer Gesammtdrehung desselben um 90°, der Strom wieder unterbrochen und zugleich

eine Stellung des Sternes S und der anderen Theile

herbeigeführt worden ist, welche mit der in Fig. 11 dargestellten

wesentlich übereinstimmt, daher bei weiterer Drehung des Sternes das bisherige Spiel

sich wiederholt. Die Federn f1 und f2

werden von i in beiden Fällen erst dann verlassen, wenn

dieselben sich bereits an c angelegt haben; dadurch

wird die Funkenbildung vermieden.

Die Verbindung der regulirenden Uhr mit dem die Stromgebung vermittelnden Laufwerke

ist in solcher Weise eingerichtet, daſs die regulirende Uhr überhaupt wenig Kraft

dadurch verliert, jedenfalls aber eine Kraft von stets gleicher Stärke, welche zur

Ueberwindung der gleitenden Reibung zwischen einer schneckenförmig gestalteten

Scheibe und einem auf dieser liegenden Hebel, sowie zum allmählichen Heben des

Hebels verbraucht wird. Auf dem Zapfen v des

Secundentriebes der regulirenden Uhr ist nämlich unterhalb des Zeigers Z (Fig. 6 bis 10) die schneckenartig

geformte Scheibe s aufgesteckt, auf welcher der um N drehbare Hebel Q liegt.

Auf der verlängerten Achse X des Windflügels W des die Contactvorrichtung bewegenden Laufwerkes

befindet sich der zweiarmige Hebel A1

A2

, welcher auf der einen Seite in A1 den Stift j, auf der anderen aber die beiden Stifte k und e trägt. Die Hebel

A1

A2 und Q nebst der Schnecke s und

dem Zeiger Z sind in Fig. 6 bis 10 Taf. 12 in den vier

verschiedenen, für die Stromgebung wichtigen Stellungen dargestellt, jedoch von vorn

gesehen, während Fig. 11 bis 14 Ansichten von

rückwärts geben.

Wenn der Secundenzeiger Z auf der 1. Secunde steht (Fig. 10) und

im Begriffe ist, weiter zu gehen, befindet sich der Hebel Q in seiner tiefsten Lage auf der Schnecke s

und in dieser stemmt sich A2 mit seinem unteren Stifte k gegen die Nase

n des Hebels Q (vgl.

Fig. 8),

vermag also dem Antriebe des Laufwerkes nicht zu folgen. Von der ersten Secunde ab

beginnt ein allmähliches Steigen des Hebels Q vermöge

der Schneckenform der Scheibe s. Während dieser Zeit

liegt noch der Stift k gegen n, bis endlich bei der 47. Secunde (vgl. Fig. 7) der Hebel Q so weit gehoben ist, daſs der Stift k unterhalb des Vorsprunges der Nase n durchgehen kann, worauf jedoch nach ganz geringer

Drehung des Hebels A1

A2

der Stift e zur Anlage kommt (vgl. Fig. 6). Erst beim

Eintreffen des Zeigers Z auf der 60. Secunde erfolgt

das Abgleiten des Hebels Q von der Spitze der Schnecke

s und ein Herabgehen desselben auf die Stufe der

Schnecke, dabei aber zugleich auch ein Abgleiten des Stiftes k und hierdurch ein Freiwerden des Hebels A1

A2

, welcher nun eine halbe Drehung mit der Achse des

Windflügels W machen kann und so eine Drehung des

Sternes S um 22,5° veranlaſst und diesen aus seiner

bisherigen Stellung Fig. 11 in die Stellung Fig. 14 bringt. Am Ende

seiner halben Umdrehung fängt sich A1

A2 mit dem Stifte j wieder an der Nase n des

Hebels Q (Fig. 9); allein bereits,

wenn der Zeiger Z auf die 1. Secunde springt, dreht

sich die Scheibe s so weit, daſs Q von der Stufe der Schnecke abschnappt, die Nase n also den Stift j

freiläſst und der Hebel A1

A2 wiederum eine halbe

Umdrehung machen kann und dadurch den Stern aus der Lage Fig. 14 in die Stellung

Fig. 12

überführt. Bei den nächstfolgenden beiden halben Umdrehungen des Hebels A1

A2 gelangt der Stern

S zunächst in die Lage Fig. 13 und kehrt darauf

in jene Fig.

11 zurück. Jede der beiden Stromschlieſsungen dauert hiernach genau eine

Secunde. Zwei auf einander folgende Stromgebungen aber sind von verschiedener

Richtung, was ja nothwendig ist, weil die Zeigerwerke auf Wechselströme berechnet

sind.

Der Contactvorrichtung ist noch ein Hebel beigegeben, welcher, mit der Hand bewegt,

die Stromschlieſsungen durch Abheben der Federn f1 und f2 in ganz ähnlicher Weise vermittelt wie der Hebel

G; durch diese Stromschlieſsungen läſst sich ein in

den Stromkreis u1 bis

u2 eingeschaltetes

Zeigerwerk bequem vom Regulator aus mit diesem in Einklang bringen. Wären dagegen im

Stromkreise u1 bis u2 mehrere Zeigerwerke

hinter einander eingeschaltet, so würde eine solche Stellung derselben in Einklang

mit der regulirenden Uhr nur umständlicher sich herbeiführen lassen.

Tafeln