| Titel: | Ueber neuere Wärmemessung. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 158 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Wärmemessung.

(Patentklasse 42. Fortsetzung des Berichtes Bd.

251 S. 412.)

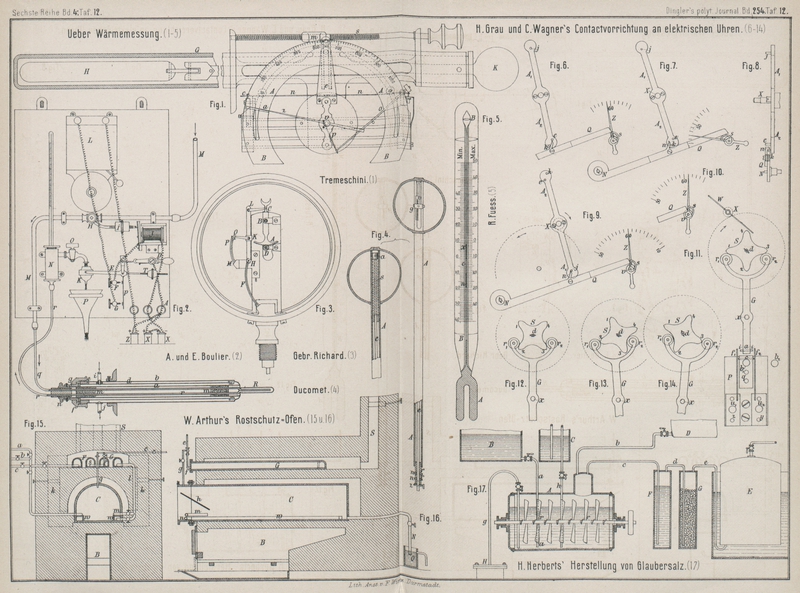

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 12.

Ueber neuere Wärmemessung.

Beim Pyrometer von Tremeschini (Portefeuille économique des

machines, 1884 Bd. 9 S. 64) wird die Ausdehnung eines dünnen Platinbleches auf einen Zeiger übermittelt. Die die

Skala tragende Scheibe A (Fig. 1 Taf. 12) ist auf

B verschiebbar und wird durch Schraube s, Mutter m und Gabel e bis zum Nullpunkte a

gedreht. Hat nun der von einem Eisenrohre G umgebene

Kupferblock H die zu messende Temperatur angenommen, so

wird derselbe mittels des Griffes K rasch

zurückgezogen, so daſs der Block in dem geschlitzten Rohre dem dünnen Platinstreifen

n gegenübersteht. Da dieser bei c festgelegt ist, so überträgt sich die Ausdehnung

desselben auf den Hebel op, welcher mit dem

gabelförmigen Ende p die Achse v und damit den Zeiger z dreht.

Die diesem Apparate zu Grunde liegende Idee ist sehr hübsch; eine groſse Genauigkeit

wird man aber von demselben nicht beanspruchen dürfen.

Das an gleicher Stelle * S. 64 beschriebene Graphitpyrometer von Trampler ist nicht

nennenswerth verschieden von dem Instrumente, welches Steinle und Hartung liefern (vgl. 1878 230 *

321).

Ducomet (daselbst S. 65) verwendet bei verschiedenen

Temperaturen schmelzbare Legirungen. Zwischen der an

der Stange e (Fig. 4 Taf. 12)

befestigten unteren Verschraubung z und dem Rohre A werden abwechselnd nicht schmelzbare bezieh. bei

bestimmten Temperaturen schmelzbare, 5mm hohe

Ringe n und r eingesetzt,

dadurch die mit einer Zeigerübertragung g verbundene

Feder s gespannt und dann erforderlichenfalls durch

Auf- oder Niederschrauben des Ansatzes a der Zeiger auf

Null eingestellt. Verwendet man z.B. Legirungen, welche bei 200, 400 und 600°

schmelzen, so hebt sich e um die Höhe von 1, 2 und 3

Ringen, d.h. um 5, 10 und 15mm, sobald bei

Erreichung der fraglichen Temperatur die Ringe abschmelzen. Das Instrument zeigt

also immer nur die höchste Temperatur an (vgl. 1879 233 *

402).

Guichard und Comp. beschreiben in der Revue industrielle, 1884 S. 161 eine Zeigerbewegung für Metallthermometer mit einer aus

mehreren Metallen hergestellten Spirale, auf welche nur verwiesen werden mag, da

derartige Apparate sehr unzuverlässig sind.

Um an Metallthermometern den Einfluſs der wechselnden

Temperatur der Umgebung auszugleichen, verwenden Gebrüder Richard in

Paris (* D. R. P. Nr. 26758 vom 30.

Oktober 1883) einen Compensator, welcher aus einem zweiten, dem ersten

ähnlichen elastischen Theile, also einem Rohre oder einer Kapsel besteht, so daſs

die Bewegung, welche derselbe in Folge äuſserer Temperaturschwankungen macht, die

des ersten Theiles aufhebt.

Bei einem mit Bourdon'scher Röhre versehenen Thermometer

besteht diese Vorrichtung- aus dem Getriebe D (Fig. 3 Taf. 12)

auf der Zeigerachse, in welches der an einer um B

drehbaren Stange CA sitzende Zahnbogen A eingreift. Durch das Gelenkstück LC ist diese Stange mit dem Hebel LKH verbunden, dessen unteres Ende mit dem freien Ende

des gebogenen Rohres F zusammenhängt. Das untere Ende

dieses elastischen Rohres ist am Rahmen des Zifferblattes befestigt. Ein ähnlich

gebogenes, aber kleineres Bogenrohr P, welches als

Compensator dient, ist an seinem oberen, freien Ende O

durch das Gelenkstück OK mit dem Hebel HL verbunden, während das untere Ende M des Rohres P an dem

Träger der Achsen festgemacht ist.

Textabbildung Bd. 254, S. 159

Das elastische Rohr F ist mit der

ausdehnbaren Flüssigkeit gefüllt; sobald nun die Temperatur der Umgebung des

Instrumentes zunimmt, dehnt sich die Flüssigkeit im Rohre F aus und letzteres biegt sich auf, wie die beistehende schematische Figur

in punktirten Linien zeigt, wobei das Ende H sich nach

H' bewegt. In Folge dieser Bewegung müſste ohne

Compensator der Hebel HL die Stellung H'L' einnehmen, wodurch die Stange AC sich um B drehen und

der Zeiger ebenfalls von dieser Bewegung beeinfluſst würde. Damit diese Bewegung

nicht stattfinde, ist es nöthig, daſs der Punkt L

unbeweglich bleibe, was geschieht, wenn der Hebel HL

die punktirte Lage H'L einnimmt, d.h. der Punkt K sich nur nach K' bewegt.

Dies wird aber mittels der Anordnung des zweiten elastischen Rohres P erreicht, dessen Weg O'O

sich zu dem Wege H'H des Rohres F gleich wie KL zu HL verhält.

Man erhält mithin ein Compensationsrohr P, dessen Bewegung durch die ausdehnbare Flüssigkeit ein bestimmtes Maſs

beträgt, dadurch, daſs man seine Länge in einem gewissen Verhältnisse zur Länge des

Rohres F nimmt; etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten

lassen sich durch Verschieben des Punktes K auf dem

Hebel HL beseitigen.

Auf ähnliche Weise compensirt man das Metallthermometer mit Vidi'scher Kapsel dadurch, daſs man eine zweite

Compensationskapsel anbringt. Bei der Ausdehnung dieser letzteren Kapsel verändert

sich die Lage des Drehpunktes der Hebel, welche die Bewegung der Hauptkapsel auf den

Zeiger übertragen.

Nach dem ferneren Vorschlage von A. und E. Boulier in

Paris (* D. R. P. Zusatz Nr. 26919 vom 23. Oktober 1883, vgl. 1884 251 * 414) geht das Wasser, welches die Wärme des Ofens

aufnimmt, dessen Temperatur gemessen werden soll, durch den Hahn H (Fig. 2 Taf. 12) der Röhre

Mq zu dem im Ofen befindlichen Theile R, von hier durch Rohr r

nach dem Behälter N, in welchem das Thermometer steht.

Durch Hahn O flieſst das Wasser nun in ein Becken K, welches dasselbe in den Trichter P abflieſsen läſst. Der am Wagebalken E hängende Behälter K wird

durch ein verstellbares Gewicht T im Gleichgewichte

gehalten. Ein biegsamer Blechstreifen p wird in

senkrechter Richtung unter dem Drehpunkte des Balkens so angebracht, daſs p zunächst mit dem Anschlagstifte G und sodann mit F Contact

herstellt, wenn in Folge einer etwaigen Verringerung des Becherinhaltes der

Wagebalken E in die Höhe schwingt.

Sobald in Folge eines dem Umlaufe der Flüssigkeit in der Leitung entgegenstehenden

Hindernisses oder durch Entweichen von Flüssigkeit eine Verkleinerung des in das

Becken K eintretenden Volumens erfolgt, mithin das

Becken sich zu heben beginnt, wird der Blechstreifen p

den Anschlagstift G berühren und es geht in Folge

dessen ein Strom von der Batterie Z aus zu der Klemme

A und dem Commutator D, dann zu dem Elektromagnete des elektrischen Läutewerkes L und setzt letzteres in Thätigkeit. Wird das

zuflieſsende Flüssigkeitsvolumen in dem Becken noch geringer, so kommt der

Blechstreifen p in Folge des Uebergewichtes von T auch mit dem Anschlagstifte F in Contact und der Strom der beiden verbundenen Batterien X flieſst durch die Klemme A nach dem Commutator D, von hier durch den

Anschlagstift F zurück über den Elektromagnet J, welcher dadurch veranlaſst wird, seinen Anker

anzuziehen. Sobald dies geschieht, bewirkt das Gewicht I, welches mit dem Hahne H in Verbindung

steht, das Schlieſsen des letzteren; mithin wird die Eintrittsröhre M für die Flüssigkeit gänzlich abgesperrt, so daſs eine

Explosion innerhalb des Ofens o. dgl. oder sonstige schädliche Störungen nicht

eintreten können.

Um zu verhüten, daſs in der Nähe der Heizkapsel R die

heiſsen Theile Wärme an die Zuleitungsröhre q und die

Ableitungsröhre r abgeben, sind (wie bei Möller 1882 246 * 374) diese

Röhren mit einer die Wärme nicht leitenden Substanz m

umgeben und in den beiden, von den drei concentrischen Metall röhren a, b und d gebildeten

Räumen wird eine doppelte Bewegung einer Flüssigkeit hervorgerufen, deren Temperatur

zwischen derjenigen des zuflieſsenden und des ablaufenden Wassers liegt, welches zur

Uebertragung der in dem Ofen o. dgl. von der Heizkapsel R absorbirten Hitze dient. Dieses zwischen den Röhren Wandungen flieſsende

Wasser tritt durch die Röhre i ein, nimmt dann die von

den Auſsenwandungen ausstrahlende Wärme auf und läuft durch die Röhre j ab. Hierbei bildet die der Hitze ausgesetzte

Heizkapseloberfläche allein diejenige Fläche, welche die für die Temperaturangabe

maſsgebende Hitze aufnimmt und weiterleitet. Eine Verschraubung n, g, welche einen Theil des Kopfverschlusses mit den

Theilen e, f ausmacht, gestattet in jedem Falle die

Regulirung der Gröſse der Heizkapseloberfläche.

Die Genauigkeit des Instrumentes wird durch die bekannten Vorrichtungen nicht

erheblich vergröſsert; jedenfalls erfordern die elektrischen Signal Vorrichtungen

eine sehr sorgfältige Behandlung.

R.

Fueſs in Berlin (* D. R. P. Nr. 26606 vom 21. Juli 1883) füllt bei seinem Quecksilber-Maximum- und Minimumthermometer das

eigentliche Thermometergefäſs mit Quecksilber und schlieſst an dieses eine durch die

ganze Länge des Capillarrohres sich erstreckende, nur durch einen kurzen, zum

Fortbewegen der Zeiger dienenden Quecksilberfaden unterbrochene Alkoholsäule an. Da

die eigentliche thermometrische Substanz hier Quecksilber ist, so laufen die beiden

Skalen eines solchen Instrumentes, im Gegensatze zu denen von Six'schen Thermometern und deren Verbesserungen, in

gleich groſsen Abständen fort. Wählt man deshalb hier ein gerades Capillarrohr und gibt dem in

die Alkoholsäule eingeschalteten Quecksilberfaden die Länge einer gewissen Anzahl,

z.B. 10 solcher Skalenabstände, so fallen die Striche der einen Skala genau in die

Verlängerung von Strichen der anderen Skala, obwohl die letzteren anders beziffert

sind. Auſserdem erlaubt diese Einrichtung, derartige Thermometer als

Einschluſsthermometer zu gestalten.

Das Gefäſs A (Fig. 5 Taf. 12) eines

solchen Thermometers ist gegabelt, um eine gröſsere Empfindlichkeit zu erzielen- die

Capillarröhre B. ist mit Alkohol gefüllt und läuft oben

in eine Erweiterung aus, welche etwas Luft enthält. Der Quecksilberfaden c, welcher von dem Quecksilberfaden des Gefäſses durch

die untere Alkoholsäule getrennt ist, deren Länge etwas gröſser genommen wird, als

die Endpunkte der Temperaturen von einander entfernt sind, stöſst die Marke n für die Mindesttemperaturen nach unten und die Marke

x für die Höchsttemperaturen nach oben; c hat die Länge von 10 Skalengraden. Die Striche der

Skalen sind sowohl hinter dem sehr dünnen Capillarrohre, als auch zu beiden Seiten

desselben sichtbar und verlaufen in ununterbrochenem Zuge; die eine Seite der Skala

gilt für die geringsten, die andere für die höchsten Temperaturen. Die Bezifferungen

der beiden Skalen sind um 10° gegen einander verschoben.

Nach J. M. Crafts (American

Chemical Journal, 1884 * S. 307) wird die bekannte Erhöhung des Nullpunktes

an neuen Thermometern nicht durch den Luftdruck, sondern durch Ausgleich des

Spannungen im Glase der Thermometerkugel veranlagst, da mit Luft gefüllte

Thermometer dieses Verhalten ebenso zeigen als luftleere. Man soll daher die

Thermometer vor der Theilung längere Zeit hindurch auf eine möglichst hohe

Temperatur erhitzen. Zur Vergleichung höherer Grade wird Naphtalin (Siedepunkt

218,1°) und Benzophenon (Siedepunkt 306,1°) empfohlen. Um bei Bestimmung höherer

Siedepunkte eine hinreichende Dampfsäule zu erhalten, kann man das Kochgefäſs mit

Ausnahme der Bodenfläche mit einer Gypshülle versehen.

F.

Tafeln