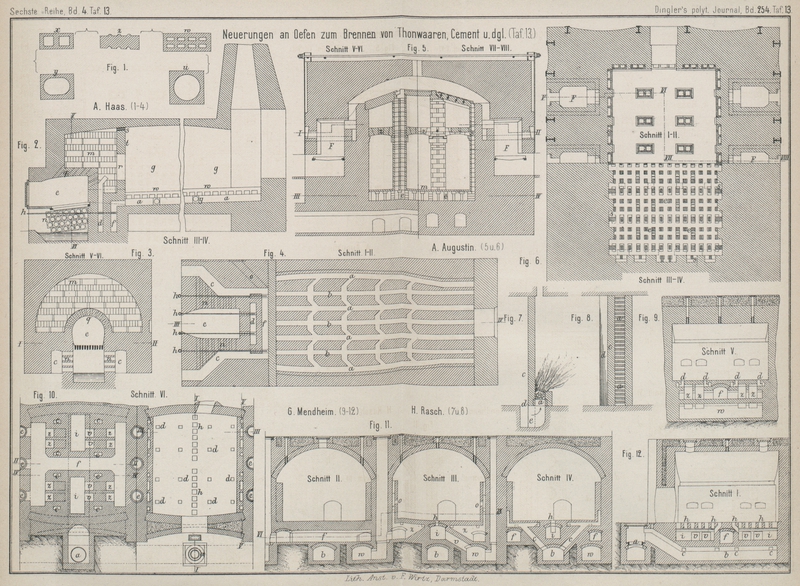

| Titel: | Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Cement u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 164 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren,

Cement u. dgl.Vgl. Uebersicht 1882 246 * 513. A. Heintz 1883 250 *

364. Dietsch bezieh. P. v.

Martin 1883 250 * 520. * 521. Th. Schlegel 1884 251 *

79.

Patentklasse 80. Mit Abbildungen auf Tafel 13 ff.

Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren u. dgl.

Der Töpferbrennofen von A. Haas in

Suffenheim, Elsaſs (* D. R. P. Nr.

27247 vom 22. September 1883) soll auch bei Steinkohlenfeuerung

tadellose, gleichmäſsige Waare liefern, ohne daſs die Geschirre in Muffeln

eingesetzt zu werden brauchen.

Wie aus Fig. 1

bis 4 Taf. 13

zu entnehmen ist, besteht der Doppelofen aus den Feuerungen e, den Feuerkammern m und den Gewölben,

sogen. Herden g, welche zur Aufnahme der zu brennenden

Geschirre dienen. Die Regenerationskanäle c führen

sowohl dem Roste durch die Röhren n aus Hohlsteinen u (Fig. 1), als auch durch

die Kanäle d und f den

Luftkanälen b der Herde atmosphärische Luft zu. Zur

Regelung der Luftzuführung sind in den Kanälen d und

f Schieber h

angebracht. Die Feuerkammern m, welche durch die in den

Feuerständern t befindlichen Oeffnungen r zugänglich sind, werden behufs besserer Bewegung der

Heizgase und der Luft mit Hohlsteinen x (Fig. 1)

ausgesetzt, welche auch namentlich die Flugasche in ihren Hohlräumen sich absetzen

lassen, so daſs diese in die Herde nicht mitgerissen werden. Ein Halbkreis s von gleichen Hohlsteinen, im Feuerständer

eingemauert, bezweckt das Einströmen der Heizgase am Gewölbe des Herdes und die

Erzielung einer im ganzen Herde gleichmäſsigen Temperatur. Die Oeffnung r wird bei Beginn des Brandes zugemauert. In sechs zu

beiden Seiten der Feuerungen befindliche Kanäle aus Hohlsteinen u können durch Blechdeckel geschlossen werden und

sollen beim Vollfeuer die Luftzufuhr reguliren, während die aus Hohlsteinen x gebildete Kanäle zum Theile zum Beobachten der

Feuerkammern während des Brandes, theils zum schnelleren Abkühlen derselben nach dem

Brande dienen. Zur Beobachtung der Herde ist ein Guckloch in den hinteren Eingängen

derselben, welche während des Brennens ebenfalls zugemauert sind, angebracht. Die

aus Steinen z (Fig. 1) gemauerten

Feuerungsgewölbe q haben je 40 Oeffnungen von 8 bis 10cm Durchmesser, von denen je 36 Oeffnungen in die

Feuerkammer münden, während je 4 Oeffnungen mit den Feuerkanälen a verbunden sind. Der Aschenraum ist mit Wasser

gefüllt. Die Luftkanäle b der Herde, welche mit

Hohlsteinen x zugemauert sind, stehen durch aus

winkligen Hohlsteinen y hergestellte Verbindungsstücke

mit den Feuerkanälen a in Verbindung, die in

Zwischenräumen von 8cm mit Hohlsteinen w belegt sind. Auf den so ausgestatteten Herd werden

die Geschirre bis oben zu aufgeschichtet und die Brennperiode beginnt. Nach

Fertigbrennen der Geschirre in einem der Oefen wird der inzwischen gefüllte zweite

Ofen von der nun überflüssigen Hitze des ersten angewärmt, indem ein Schieber im

Kamine geschlossen und der mit den beiden Oefen verbundene Kanal o durch einen Schieber geöffnet wird, so daſs der

Betrieb ohne Unterbrechung ist.

A.

Augustin in Lauban (* D. R. P. Nr. 27586 vom 11. December 1883) will einen Muffelofen aus Formsteinen und Ziegeln derartig

herstellen, daſs an den Umfassungswänden Schlitze entstehen, welche vom Feuer

durchzogen werden, daſs ferner die Muffel durch eine Anzahl freistehender,

lothrechter, vom Feuer durchzogener Kanäle in ein zusammenhängendes System von

Längs- und Quergängen zerlegt wird, wie Fig. 5 und 6 Taf. 13 zeigen. Das

Feuer breitet sich von F über der Muffeidecke aus,

zieht durch die Schlitze s an den Ofenwänden und durch

die freistehenden Feuerkanäle nach unten, breitet sich unter dem Fuſsboden m der Muffel nochmals aus und zieht durch Oeffnungen im

Fuſsboden des Ofens ab. Die Muffel ruht auf reihenweise gestellten Pfeilerchen e von Chamottesteinen, zwischen welchen das Feuer

genügenden Raum zum Durchgange findet. Die freistehenden Feuerkanäle sowie die

Schlitze an den Umfassungswänden und Feuerbrücken sind mit 5cm starken Chamotteplatten in Verband gemauert.

Die Pfeilervorlagen der Umfassungswände und Feuerbrücken sind nach den Seiten mit

Verzahnungen gemauert, in welche die Wände der Schlitze einbinden. Die Decke, welche

von den Wänden und von den freistehenden Feuerkanälen getragen wird, besteht aus

starken Hauptträgern und dazwischen liegenden schwächeren Platten. Sollen in dem

Ofen Gegenstände gebrannt werden, welche nicht in der ganzen Höhe der Muffel ohne

Entlastung über einander gesetzt werden können, so wird eine Zwischendecke z eingeschoben.

Das Einsetzen von Blendsteinen in diese Muffel geschieht, indem die Steine flach in

Reihen gelegt werden, nach einer Richtung dicht an einander stoſsend, nach der

anderen mit Schlitzen von höchstens 23mm Breite,

und zwar so, daſs die Richtung der Schlitze nach je 3 bis 4 Schichten wechselt.

Durch das Einsetzen mit so geringen Zwischenräumen wird es möglich, trotz der

Verengung des Ofenraumes durch die Muffel ebenso viel Steine als im freien Feuer in

den Ofen zu bringen.

Nach Angaben von Augustin sind derartige Muffeleinbauten

bereits für Oefen bis zu einem Inhalte von 38000 Steinen in Gebrauch und haben sich vorzüglich zum

Brennen von Blendsteinen und Terracotten bewährt. Die Muffel hält, wenn aus guter

Chamottemasse sorgfältig aufgebaut, mit geringen Ausbesserungen 40 bis 50 Brände

aus. Der Kohlenverbrauch hat sich bis jetzt bei Einzelöfen mit Halbgasfeuerung mit

Treppenrost und Regenerator und bei Verwendung von Braunkohle auf 10 bis 11 M. für

1000 Stück Blendsteine von Normalgröſse gestellt,

E.

Rasch in Bad Oeynhausen (* D. R. P. Nr. 20306 vom 12. März 1882) bringt bei direkter

Befeuerung von Kammeröfen mit ununterbrochenem Betriebe

die Brennstoffe auf eine rostförmig durchbrochene, aus feuerfesten Steinen

hergestellte Fläche a (Fig. 7 und 8 Taf. 13). Sämmtliche

durch den Ofen ziehende atmosphärische Luft wird durch die denselben bis auf die

Oeffnung d in der Ofensohle völlig abschlieſsende Wand

c gezwungen, durch den Aschenfall e und die Schlitze a zu

gehen.

G.

Mendheim in München (* D. R. P. Nr. 22086 vom 18. April 1882) will für die Kammern

von Gasbrennöfen mit ununterbrochenem BetriebeVgl. G. Möller: Die neue Anlage der königl.

Porzellanmanufactur in Berlin. (Berlin 1873.) dadurch

eine gleichmäſsigere Temperaturvertheilung erzielen, daſs er durch die

Ventilöffnungen a (Fig. 9 bis 12 Taf. 13) einer jeden

Ofenkammer Generatorgas in den Kanal b und von hier

mittels der Zweigkanäle c unter die Ofensohle treten

läſst. Hier tritt ein Theil desselben durch die Oeffnungen d in den mit Waare besetzten Ofenraum, nachdem noch unterhalb der Sohle

erhitzte Luft aus den Kanälen z hinzugetreten ist und

Flamme gebildet hat, welche zunächst von unten nach oben den Einsatz durchstreicht;

ein anderer Theil des Gases gelangt dagegen hinter die Feuerbrücken, welche sich an

den beiden Widerlagswänden einer jeden Kammer befinden. Hier wird das Gas mit der

ebenfalls aus den Kanälen z austretenden heiſsen Luft

zusammengeführt, um oberhalb der Feuerbrücke oder auſserdem auch durch Oeffnungen

o in letzterer als Flamme in den Ofen und in der

Richtung von oben nach unten durch den Einsatz geführt zu werden. Der gesammte Abzug

der Flamme aus der befeuerten Ofenkammer findet durch Oeffnungen h statt, welche in der Mittellinie von deren Sohle

gleich weit von den beiden Feuerbrücken entfernt angelegt sind, so daſs sowohl das

aus den Feuerbrücken, als auch das aus der Sohle des Ofens kommende Feuer, nachdem

letzteres mehr oder weniger hoch zwischen dem Einsatze emporgestiegen, vereinigt

durch h und die Kanäle i, v,

w und die Tellerventile e in den Kanal f der nächsten Kammer und dessen Abzweigungen z geht. Derselbe Weg wird auch von den aus der zweiten

zur dritten Kammer u.s.f. abgehenden Rauchgasen, ebenso von der heiſsen Luft

benutzt, welche aus den abgebrannten Kammern in die brennende Kammer zur Speisung

der Flamme strömt.

Tafeln