| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 185 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungs- und

Lüftungswesen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 93 d.

Bd.)

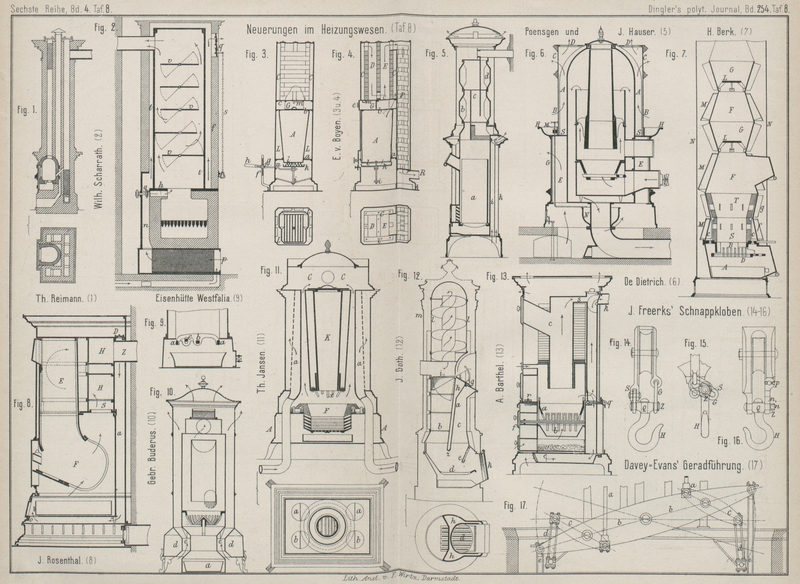

Mit Abbildungen auf Tafel

8 und 14.

Ueber Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen.

I) Heizungswesen. (Patentklasse 36.

Schluſs von S. 105 d. Bd.)

Neuerungen am Füll- und Feuerschachte sowie am Feuerkasten hat Heinr. Berk in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 24082 vom

28. November 1882 und Zusatz * Nr. 25518 vom 16. Mai 1883) angegeben. Wie

Fig. 7

Taf. 8 zeigt, ist der Feuerschacht aus zwei Chamotteringen T und S gebildet;, statt derselben können

auch Guſseisenringe mit und ohne Chamottefutter zur Verwendung kommen. Um diese

Feuerringe sind mit Rippen versehene kegelförmige Mantelstücke f und g gelegt, auf welche

die weiteren gerippten Kegelstumpfe F und G gesetzt sind. Eingelegte Zertheilungsplatten L sollen die Feuergase veranlassen, sich in dem

Heizkörper auszubreiten, und die kegelförmigen Bleche M

sollen die zu erwärmende Luft an die Ofenwandung führen. Der ganze Ofen baut sich

aus solchen kegelartigen Theilen zusammen und kann in gleicher Weise auch der Ofen

als Calorifer einer Luftheizung verwendet werden. Die an den unteren Ring f angegossenen inneren Rippen c sollen den Ring S in richtiger Stellung

halten und demselben bei etwaigem Zerreiſsen einen gewissen Halt bieten. Der

Feuerkasten B enthält einen verschiebbaren Planrost B sowie ein vorderes Schürloch und seine Seitenwände

sind behufs Luftzuführung über den Rost mit Schlitzen versehen, welche bis zur

Unterkante des Kastens durchgeführt sind, damit alle in die Schlitze gelangenden

Aschen- und Schlackentheile leicht durchfallen. Der Rand des Feuerkastens B ist mit Löchern versehen, welche durch einen von

auſsen stellbaren Ring gedeckt bezieh. freigelegt werden können; in letzterem Fall

zieht Luft aus dem Aschenfalle A durch den Raum

zwischen den Feuerringen und den um diese gelegten Mänteln, erwärmt sich und tritt

durch die in den Feuerringen befindlichen Schlitze in den Feuerschacht. Für derartig

gebildete Zimmeröfen ist noch ein Mantel N

angebracht.

Eine andere eigenthümliche Einrichtung des Feuerraumes

ist von J.

Rosenthal in Erlangen (* D. R. P. Nr. 23877 vom 13. August 1882) angegeben, indem

der Korbrost des Brennraumes F (Fig. 8 Taf. 8) sich nach

rückwärts ausbaucht. Die Feuergase ziehen durch den Kanal S in den eigentlichen Heizraum, der aus zwei über einander liegenden

Kanälen H besteht, welche den Füllschacht E hufeisenförmig umschlieſsen und unter sich in

Verbindung stehen. Aus dem oberen Kanäle H führt der

Stutzen Z die Gase nach dem Schornsteine. Eine weitere

Neuerung betrifft die Zuführung der Verbrennungsluft. Hierzu tritt Luft aus dem

oberen Ofenraum durch den Schieber D in den Raum a und zieht aus diesem im Sockel vorwärts zur Oeffnung

O, durch welche die Luft in den Raum unter dem Korbroste

gelangt. Der Kanal a nimmt die ganze Ofenbreite ein, so

daſs durch die durchstreichende Luft die Hinterwand des Ofens gekühlt wird, wodurch

derselbe dicht an die Zimmerwand gerückt werden kann. Der ganze Heizraum ist mit

Lufträumen umgeben, welche am Sockel mit der Zimmerluft bezieh. mit der Auſsenluft

in Verbindung gebracht werden können, so daſs durch dieselben die betreffende Luft

zieht, sich hierbei erwärmt und hierauf am Ofendeckel austritt.

Eine weitere Verschiedenheit zeigt der Feuertopf des von

Th.

Jansen in Bonn (* D. R. P. Nr. 21627 vom 31. Mai 1882) angegebenen Füllofens. Wie aus Fig. 11 Taf. 8

zu entnehmen, ist der runde Feuertopf F auf Rollen

verdrehbar und seine Wandung aus flachen Ringen in der angegebenen Form gebildet;

vier senkrechte Verbindungsstäbe halten diese Ringe zusammen und verbinden sie mit

dem trichterförmigen Obertheile. Diese Anordnung der Luftspalten soll den Vortheil

besitzen, daſs sich Schlacken o. dgl. nicht so leicht in denselben festsetzen können

wie bei ihrer gebräuchlichen senkrechten Lage. Der Feuertopf F hängt in dem Untersatze A und wird dieser

und damit der Ofensockel hierdurch gut erwärmt. Die Mündung des Füllschachtes K ist mit verschieden langen Stäbchen x umgeben, welche eine sogen. Kohlengabel bilden und

den Zweck haben, dem aus dem Behälter K fallenden

Brennstoffe die Richtung zu geben, daſs derselbe nicht über den Feuertopf

hinausfällt; auch gestattet diese Kohlengabel, bei einem gewünschten starken Feuer

die von den Stäben x gehaltenen Kohlen bis in den

Behälter K hinein in Glut zu versetzen. Die

Abzugskanäle der Feuergase sind, wie aus dem Grundrisse ersichtlich, um den

Füllschacht angeordnet und münden in den Sammelraum C,

aus welchem die Gase nach dem Schornsteine ziehen. Diese Abzugskanäle bilden die

Hälfte von Röhren, deren andere Hälfte von Luft durchzogen wird und zwar dienen die

halbkreisförmigen Kanäle a zur Zuführung frischer, die

gleichen Kanäle b zur Entfernung verbrauchter Luft.

Hierzu sind die Kanäle a mit der Auſsenluft in

Verbindung gebracht, welche sich erwärmt und durch die mit Löchern versehenen

Kanalwände in den vom gleichfalls durchbrochenen Mantel umgebenen Ofenraum und aus

diesem in das Zimmer tritt. Die Kanäle b münden in den

Untersatz A, entnehmen aus diesem die in seinen Boden

eintretende verdorbene Zimmerluft und leiten letztere in den Sammelraum C, aus welchem diese Luft mit den Rauchgasen nach dem

Schornsteine zieht. – Diese Kanalanordnung scheint nicht sehr zweckmäſsig, da die

Auſsenluft nicht die nothwendige Heizfläche zu ihrer Erwärmung finden wird; auch

scheinen die Heizgase nicht genug ausgenutzt zu werden und zu heiſs in den

Schornstein zu gelangen.

Als eine gut durchgearbeitete Anordnung kann der Füllofen von J. Goth in Wien

(* D. R. P. Nr. 24613 vom 22. Oktober 1882) bezeichnet

werden. Eine hohle Wand a (Fig. 12 Taf. 8) trennt

den Füllschacht c

von dem Feuerraume b; der bewegliche Nothrost e bildet eine Verlängerung des Füllschachtes und gestattet durch

Aufklappen, daſs die inneren Theile des Feuerraumes b

bequem zugänglich sind. Der Hohlraum h der Wand a dient zur Zuführung der Verbrennungsluft und ist oben

mit einer Thür i versehen, setzt sich dagegen unten zu

beiden Seiten des Herdes fort, wie aus der Querschnittsfigur ersichtlich ist, und

mündet rechts und links unmittelbar hinter der Herdthür k vor dem Roste d. Durch diese Art der

Zuführung der Verbrennungsluft soll das Verbrennen der Theilungswand a und der Feuerbrücke z

durch Abkühlung seitens der durchstreichenden Luft verhütet werden; ferner soll die

Verbrennungsluft eine Vorwärmung erfahren; die Herdthür k wird durch die beständig an derselben vorbeistreichende Verbrennungsluft

auch an der Innenseite gekühlt; endlich können bei offener Herdthür keine Gase durch

die Luftzuführungskanäle h in das Zimmer treten, da

dieselben dicht hinter der Herdthür münden. Der Ofenaufsatz besteht aus zwei in

einander gestellten Cylindern l und m mit spiralförmigen Zwischenwänden, wodurch lange

Feuerzüge gebildet werden, welche eine gute Ausnutzung der Wärme der Feuergase

gestatten. Der Raum b steht seitlich mit den

Spiralzügen in Verbindung, der innere Cylinder mündet gegen den Rauchabzug. Die

Regulirung findet statt durch die Doppelklappe i i1, welche sich einerseits mit dem Blatte i auf die Eintrittsöffnung der Verbrennungsluft legt,

andererseits in den Ofen hineinreicht und mit einer Abschluſsplatte i1 den

Rauchabzugsstutzen gegen den Ofenraum b hin

abschlieſst. Beim Oeffnen der Füllthür g stöſst

dieselbe an die Regulirungsthür i und nimmt letztere

mit, wodurch i1 sich

senkt und die Verbindung des Feuerraumes b mit dem

Abzugsstutzen freimacht, so daſs die Rauchgase unmittelbar nach dem Schornsteine

ziehen können, ohne vorher die Spiralzüge zu durchstreichen.

Es wird also der beim Nachfüllen nothwendige direkte Zug hergestellt, durch welchen

die Gase aus dem Füllschachte abgezogen und verhindert werden, in das Zimmer zu

treten. Beim Schlieſsen der Füllthür g fällt die

Regulirungsthür i mit, bleibt aber immer je nach

Einstellung einer Stellschraube etwas geöffnet, so daſs die nothwendige

Verbrennungsluft eindringen kann. Gleichzeitig mit der Regulirung der letzteren

findet auch selbstthätig die Ein- und Ausschaltung des Spiralzuges, also die

Herstellung eines längeren oder kürzeren Weges der Feuergase statt.

Ein neueres Patent der bereits mehrfach genannten Gebrüder

Buderus (* D. R. P. Nr. 23878 vom 5. Oktober 1882) schützt die besondere

Anordnung des Aschenfallraumes a, welcher hier, wie

Fig. 10

Taf. 8 zeigt, unterhalb des Sockels gelegt ist, um den

Luftzug e besser anbringen und demselben durch den

Sockelzug d die nöthige Heizfläche geben zu können. Die

weitere bekannte Einrichtung des Ofens ist auch aus der Figur zu entnehmen, in

welcher freilich die Drehbarkeit des auf Rollen gelagerten

Korbrostes nicht ersichtlich gemacht ist. Hierzu ist am

Rande desselben ein Zahnkranz angebracht, in welchen ein von auſsen mittels Kurbel

bewegtes Getriebe eingreift. Die Drehbarkeit des Rostes hat wie bei der von Jansen angegebenen, S. 186 d. Bd. beschriebenen

Anordnung den Zweck, jeden Theil des Rostes an die Thüröffnung bringen und dann

reinigen zu können.

Zur Vertheilung und Beseitigung der Schlacken aus dem Feuerherde ist der ebene Rost b (Fig. 13 Taf. 8) des von

Albr.

Barthel in New-York (* D. R. P. Nr. 25877 vom 11. April 1883) angegebenen Füllofens an seinen Enden S-förmig gebogen und kann von

auſsen durch eine auf die Achse f gesteckte Kurbel

vollständig gedreht werden, wobei die S-förmigen Stäbe zwischen die Zähne des

Feuerkastens a greifen; letztere sind hinten mit

starken Rippen versehen, welche an den Ofenwandungen anliegen, also jedes Nachgeben

verhindern. Wird nun b um eine halbe Drehung verstellt,

so werden bei Schlacken bildendem Heizmaterial die Schlacken leicht zertheilt in den

Aschenkasten geworfen, während zur Entleerung von Asche ein geringes Seitwärtswiegen

genügt. Zur Entfernung der im Füllschachte c

entstehenden Gase ist dieser nach oben verlängert und führt aus demselben ein Rohr

s nach dem Rauchrohre k; die dort angebrachte Klappe ist mit einem Loche versehen, welches auch

in geschlossenem Zustande der Klappe den Abzug der Gase gestattet. Neu ist ferner

noch die Theilung des Ofens in zwei Theile, welche gegenseitig durch die Schraube

r und das Gelenk q

verbunden werden. Der obere Theil kann umgelegt werden, so daſs der Feuerherd

zugänglich wird, was behufs Ersetzung schadhafter Theile desselben von Vortheil sein

kann.

Eine ähnliche Rostform empfiehlt die Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia bei Lünen a. d. Lippe

(* D. R. P. Nr. 23221 vom 2. December 1882). Wie in Fig. 9 Taf. 8 dargestellt,

sind die Roststäbe gewölbt und durch 2 Längsstäbe a mit

einander verbunden. Der so zusammenhängende Rost ist auf eine Achse b gesteckt, welche in den Seiten wänden des

Unterkastens drehbar gelagert ist. Der runde Stift c

bewirkt die Feststellung des Rostes; nach seiner Herausnahme kann der Rost verdreht

werden, so daſs seitlich gröſsere Oeffnungen entstehen, welche ein Durchfallen der

Schlacke und Asche gestatten.

Gleichen Zweck verfolgt die von M. Heſs in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 24509 vom 12. November

1882) in Vorschlag gebrachte, jedoch sehr umständliche Anordnung. Der

Rost besteht hier aus mehreren dreikantigen gerippten Balken, welche drehbar

gelagert und gegenseitig durch in einander greifende kleine Zahnrädchen verbunden

sind. Durch Drehung eines derselben mittels einer auſsen aufgesteckten Kurbel wird

der Rost in schüttelnde Bewegung versetzt, wodurch Schlacke und Asche veranlaſst

werden sollen, in den Aschenkasten zu fallen.

Ein anderer Vorschlag, nach welchem gleichfalls ein leichtes Reinigen des

Rostes erzielt werden soll, rührt von A. Wessely in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 24023 vom 5.

September 1882) her. Hiernach ist der Korbrost in der Tiefe mit

concentrischen Ringöffnungen versehen, in welche die an einem unten liegenden Kreuz

vorstehenden Zähne eingreifen. Das Kreuz kann durch einen Hebel von auſsen in

schwingende Bewegung versetzt werden, wodurch die Zähne die Ringöffnungen

reinigen.

Zum Schlusse sei noch die Einrichtung einer Ofenthür für

Regulirfüllöfen von M. Müller in

Hannover (* D. R. P. Nr. 21634 vom

23. August 1882) mitgetheilt. Dieselbe ist seitlich drehbar und läſst

sich auf gehobelten Leisten des Rahmens an senkrechten Führungsstangen verschieben,

so daſs je nach ihrer Stellung mehr oder weniger Verbrennungsluft durch ihre

Oeffnung eintreten kann. Jede Lage der Thür ist feststellbar. Hinter der Thür ist

ein senkrecht hängender Rost angebracht, welcher das Herausfallen von Kohlen

verhütet. Bei völlig herabgelassener Thür wird die Verbrennungsluft in bekannter

Weise durch ein Schraubventil geregelt.

II) Lüftungseinrichtungen

(Patentklasse 27).

Das Bestreben, die herrschende Windströmung zu benutzen, um den Zug von Schornsteinen

zu erhöhen, oder bei Abluftschloten die Absaugung der verbrauchten Luft aus zu

lüftenden Räumen zu bewirken, hat wieder zu einigen neueren Anordnungen von sogen.

Schachtköpfen oder Schornsteinaufsätzen geführt.

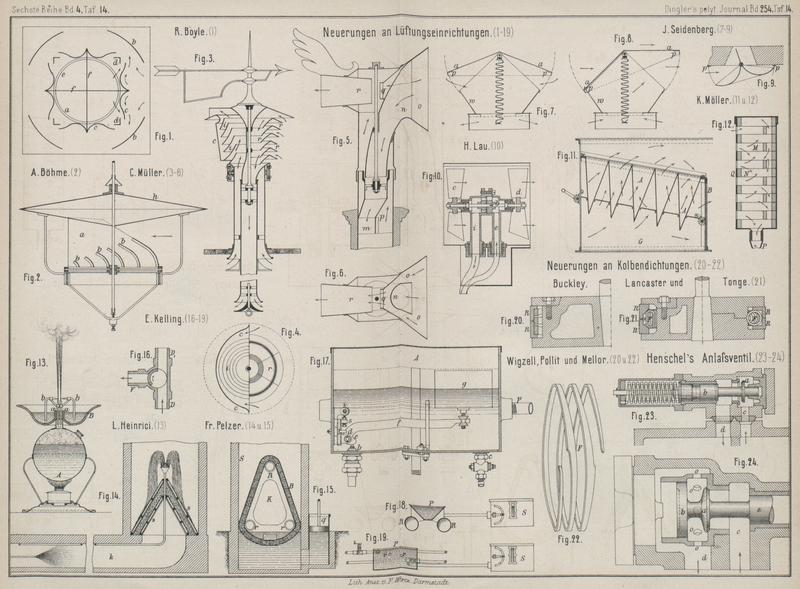

Rob.

Boyle in London (* D. R. P. Nr. 24230 vom 31. December 1882) gibt einen

feststehenden Schachtkopf an, der aus mehreren

lothrecht stehenden Blechen zusammengesetzt ist, welche im Grundrisse die in Fig. 1 Taf. 14

ersichtliche Form zeigen und zwischen festen Platten stehen, in deren untere der

Absaugschlot a von rundem Querschnitt einmündet. Der

Wind tritt in den Kopf ein, wird durch die Platten b

und c seitlich abgelenkt und soll nun die Abluft aus

dem Schlote a heraussaugen, wobei die Bleche d seinen Eintritt in den Schlot verhindern. Der

Schachtkopf ist noch mit Scheidewänden f versehen und

ferner mit einem Rande e, der etwas über die untere

Platte vorsteht, wodurch das auf letzterer sich etwa sammelnde Regenwasser

verhindert wird, in den Schlot zu laufen. Bekanntlich kann die Wirkung dieser

Schachtköpfe nicht groſs sein; Boyle selbst hält es für

möglich, daſs bei abwärts gerichtetem Winde derselbe statt abzusaugen drückend auf

die im Schlote befindliche Luftsäule wirkt und somit einen Zug nach abwärts erregen

kann, wie aus der Anordnung einer Windklappe im Schlote hervorgeht, welche unter der

Einwirkung eines Gegengewichtes sich schlieſst, sobald ein Zug nach abwärts

eintreten will.

Die folgenden Schachtaufsätze sind drehbar, mit

Windfahnen versehen und stellen sich somit nach der Windrichtung ein; dieselben leiden deshalb sämmtlich

an dem Uebelstande, daſs ihre Drehbarkeit sich nach einiger Zeit durch Versetzung

der Lager mit Ruſs und Staub vermindert, da eine Reinigung doch nur in seltenen

Fällen leicht möglich ist.

Der von A.

Böhme in Dresden (* D. R. P. Nr. 26818 vom 7. Oktober 1883) angegebene Aufsatz

besitzt mehrere Leitschaufeln b (Fig. 2 Taf. 14), welche

zwischen zwei Seitenwänden a eingeschaltet sind. Der in

der angegebenen Pfeilrichtung zuströmende Wind soll unter dem Doppeldache h hindurch an den Leitschaufeln vorbei strömen und

hierdurch die zwischen denselben aufsteigenden Rauchgase ansaugen.

Zwei Schachtaufsätze von Conrad

Müller in Hamburg (* D. R. P. Nr. 22015 vom 28. September 1882) sollen doppeltwirkend sein,

indem dieselben zugleich frische Luft einleiten und verdorbene Luft abführen. Der in

Fig. 3 und

4 Taf. 14

dargestellte Apparat ist zur Hälfte mit trichterförmigen Flächen r versehen, durch welche die frische Luft eintreten

soll, da sich der drehbare Kopf in die Windrichtung stellt. Die andere Hälfte wird

durch die aufsteigenden Fächer i gebildet und von einem

nach den Seiten breit auslaufenden Mantel c umgeben, an

welchem kurze, aufwärts gerichtete Flächen sich anschlieſsen, um den anstoſsenden

Wind derart abzuleiten, daſs derselbe eine Saugwirkung auf den Raum zwischen den

Flächen i äuſsert. Der Apparat ist mittels Rollen auf

dem feststehenden Schlote drehbar gelagert und erfolgt die Drehung durch den gegen

die Windfahne stoſsenden Wind. Der Schlot selbst besteht aus zwei in einander

angebrachten Röhren, von welchen die innere zur Einführung frischer Luft in den zu

lüftenden Raum, die äuſsere zur Entfernung der verbrauchten Luft dient. Die

Mündungen der beiden Röhren in dem Räume sind zur Regulirung des Luftzuges mit

Schiebern versehen. Die beiden Röhren können jedoch auch getrennt von einander aus

dem Schachtkopfe nach dem zu lüftenden Räume führen.

Der zweite Apparat von Conr. Müller (* D. R. P. Nr.

25953 vom 24. Juli 1883) zeigt eine etwas andere Einrichtung. Das Rohr m (Fig. 5 und 6 Taf. 14), welches zur

Zuführung frischer Luft dient, ist an seinem oberen Theile gebogen und läuft in

einen Trichter n aus, welcher in der Mitte des

gleichfalls trichterförmigen Aufsatzes o befestigt ist.

Da sich der drehbare Apparat durch die Windfahne in die Windrichtung stellt, so

gelangt ein Theil des abgefangenen Luftstromes in den Trichter n und bewegt sich, der Krümmung der Hinterwand von n folgend, abwärts durch das Rohr m in den zu lüftenden Raum. Der andere Theil des

Luftstromes tritt durch den Trichter o in die Saugdüse

q und durch deren enge Mündung hindurch in das

weitere Ableitungsrohr r. Dieser Luftstrom soll nun

ansaugend auf die in dem zur Entfernung der Abluft angeordneten Rohre p befindliche Luftsäule wirken und die Abluft also

durch das weitere Rohr r entfernen. Wie bereits

bemerkt, hängt die Wirkung der beiden Apparate zu sehr von der leichten Drehbarkeit

derselben ab, welche

durch Verunreinigung gar leicht beeinträchtigt werden kann; andererseits wirken alle

diese die Windströmung benutzenden Apparate dann am besten, wenn dieselben

eigentlich nicht nothwendig sind, nämlich bei starkem Winde, bei welchem durch

Windanfall ohnehin eine genügende Lüftung der Räume eintritt.

Aeuſsere Windströmungen benutzen auch die von J. Seidenberg in

Aachen (* D. R. P. Nr. 19640 vom 29.

Januar 1882) angegebenen Lüftungsklappen.

Dieser in Fig.

7 und 8 Taf. 14 dargestellte Apparat, welcher wie der in Fig. 9 skizzirte an der

Wand, einer Auſsenthür oder einem Fenster des zu lüftenden Raumes angebracht werden

soll, besteht aus einem Gehäuse w und einer um die

lothrechte Achse drehbaren Klappe a, welche in Fig. 7 im

Gleichgewichte befindlich gezeichnet ist. Stöſst der Wind gegen die eine Seite der

Klappe, so wird dieselbe gedreht und schlieſst auf einer Seite ab, so daſs auf der

anderen Seite ein Absaugen der Luft aus dem Räume durch den Windstrom stattfinden

kann, wie aus Fig.

8 zu entnehmen ist. In der Gleichgewichtslage kann ein Eintreten frischer

Luft erfolgen, welche durch eine vor die innere Oeffnung gestellte Platte gezwungen

wird, sich an der Wand seitlich zu vertheilen, so daſs kein Zug eintritt. Die in

Fig. 9

dargestellte Klappe soll eine Einführung frischer Luft gestatten. Um ein durch

Aufschlagen der Klappen entstehendes Geräusch zu vermeiden, sind Polster p angeordnet. Für die Lüftung untergeordneter Räume und

von Werkstätten können diese Klappen benutzt werden.

Eine ähnliche Lüftungseinrichtung ist von Jos.

Leather in Liverpool (* D. R. P. Nr. 23186 vom 25. Januar 1883) angegeben; dieselbe

besteht aus einem Kasten oder Behälter aus Glas oder Blech, welcher vor eine zur

Einführung frischer Luft in Wänden, Fenstern oder Thüren angebrachten Oeffnung von

innen vorgesetzt wird. Dieser Kasten ist mit lothrechten Scheidewänden versehen und

nur oben offen, so daſs die von auſsen eindringende Luft aufwärts gegen die Decke

geleitet wird, wodurch Zug vermieden wird. An der Kastenöffnung sind noch Klappen

zur Regulirung des Lufteintrittes angebracht.

Die folgenden Einrichtungen haben den Zweck, die verbrauchte Luft aus den zu

lüftenden Räumen durch Benutzung des Auftriebes einer wärmeren Luftsäule zu

entfernen.

Die im Iron, 1884 Bd. 23 S. 310 beschriebene Lüftungseinrichtung von C.

Täte in London besteht aus einem Rohre, welches die verbrauchte Luft aus

dem Räume abführt und hierzu mit einer trompetenförmigen Mündung in letzterem

versehen ist. In dieses Rohr mündet ein zweites zu einem Kästchen führendes Rohr, in

welchem ein Gasbrenner o. dgl. angebracht ist. Die auf diese Weise erwärmte Luft

wird durch das engere Rohr in die weitere Mündung treten und soll dort ein

Nachsaugen der Abluft bewirken, was in geringem Maſse wohl eintreten wird.

Aehnliche geringe Wirkung dürfte die von Ferd. Battré in

Altenburg (* D. R. P.

Nr. 24239 vom 13. März 1883) angegebene Einrichtung besitzen, welche darin besteht,

daſs in dem in der Zimmerwand zur Aufnahme des aus einem Ofen kommenden Rauchrohres

angebrachten Ofenrohrfutter ein kurzer ringförmiger

Kanal angebracht ist, welcher das Rauchrohr umgibt und von der inneren Wandfläche

bis zum Schornsteine führt. Die innere Mündung dieses Kanales ist mit einem mittels

Schnur o. dgl. stellbaren Drehschieber versehen. Die warmen Rauchgase erwärmen die

im Ringrohre befindliche Luft, in Folge dessen unter dem Zuge des Schornsteines eine

Bewegung der Luft, also eine Absaugung der Abluft aus dem Zimmer nach dem

Schornsteine eintreten wird. Es müſste hier nur dafür gesorgt sein, daſs kein Rauch

in das Zimmer eintreten kann, was bei widrigem Winde immer möglich ist.

Für die bekannte und vielfach ausgeführte Einrichtung der Abluftschlote mit eingebautem Schornsteine einer Feuerungsanlage ist von

Franz

Müller in Hadamar (* D. R. P. Nr. 26398 vom 7. Juli 1883) eine neue Anordnung

angegeben worden. Der aus feuerfestem Thone gebildete Schornstein ist nämlich mit

einem Mantel versehen und der hierdurch entstehende Zwischenraum durch lothrechte

Wände in einige Abluftzüge getheilt, welche mit den zu lüftenden Räumen in

Verbindung gebracht werden. Dieser Schlot wird aus einzelnen über einander gesetzten

Stücken aufgebaut.

Einen sehr einfachen Zimmerventilator, welcher durch

Druckwasser betrieben wird (vgl. Uebersicht 1883 247 *

26), hat Hugo Lau in Freiberg i. S. (* D. R. P. Nr. 24445 vom 10. Febr. 1883) construirt. Wie Fig. 10 Taf.

14 zeigt, setzt das durch das Rohr e zuflieſsende

Wasser eine kleine Partialturbine in Bewegung, auf deren Achse b zwei Räder mit schraubenförmigen Flügeln c und d sitzen, welche die

Luftbewegung nach der Pfeilrichtung hervorrufen. Das Wasser flieſst durch i wieder ab. Die einfache Vorrichtung ist in einem

Gehäuse untergebracht, welches in die Zimmerwand eingesetzt werden kann; die

Ausnutzung des Betriebswassers in einer Turbine ist zweckmäſsig und jedenfalls

besser als die Verwendung der Saugwirkung eines ausströmenden Wasserstrahles. (Vgl.

Schäffer und Walker 1883 248 * 410.)

Mehrere Neuerungen haben die Reinigung der frischen Luft

vor ihrer Einführung in die zu lüftenden Räume im Auge.

Das im Iron, 1884 Bd. 23 S. 310 beschriebene Luftfilter von C. Tate in

London ist versetz bar und besteht aus einem in einen Kasten gestellten

Blechcylinder, dessen Deckel und Boden gelocht sind und welcher im unteren Theile

mit Holzkohle, im oberen mit Watte gefüllt ist. Der Kasten wird durch ein Rohr mit

der Auſsenluft in Verbindung gebracht, so daſs Luft eintreten kann, die Filterstoffe

durchzieht und gereinigt am Deckel austritt. Für geringe Luftmengen kann die

Einrichtung benutzbar sein, die Filterstoffe werden aber dem Durchgange der Luft

groſsen Widerstand entgegensetzen.

K. Möller in Kupferhammer bei Brackwede hat früher ein

sehr gut wirkendes Filter angegeben (vgl. 1883 250 * 354), welches nun in etwas anderen Formen zur

Unterbringung einer möglichst groſsen Filterfläche in kleinem Räume verbessert ist

(vgl. * D. R. P. Kl. 12 Nr. 26663 vom 28. August 1883). Wie aus Fig. 11 Taf. 14 zu

entnehmen, ist der Filterstoff A innerhalb des Gehäuses

G in mehreren Abtheilungen in Taschenform angeordnet, welche durch eine

Spannvorrichtung, betrieben durch Handkurbel und festgehalten durch Sperrwerk, in

bestimmtem Abstande von einander gehalten werden. Die Klappe B ist aus demselben Stoffe wie das übrige Filter gefertigt; die zu

reinigende Luft durchzieht das Filter nach den Pfeilen. Ein Luftfilter in Säulenform zeigt Fig. 12 Taf. 14; es ist

hier der Filterstoff in Scheiben in einen säulenartigen Kasten eingelegt und durch

die Zwischenlagen M und N

in Abtheilungen geschieden. Die zu reinigende Luft tritt durch die äuſsere

Schutzhülle Q in der Pfeilrichtung ein und wird durch

das Rohr P abgeführt. – Diese Filter können auch zur

Reinigung von Gasen oder Dämpfen benutzt werden.

Die Trockenfilter versetzen sich nach längerer

Betriebszeit mit Staub und müssen dann auch gereinigt werden. Friedr.

Pelzer in Dortmund (* D. R. P. Nr. 25450 vom 8. December 1882) hat daher eine Klopfvorrichtung construirt, welche zeitweise nach

Beendigung des Luftdurchganges in Thätigkeit gesetzt wird. Es ist hierbei

vorausgesetzt, daſs eine motorische Kraft zur Verfügung steht, wie dies bei groſsen

Lüftungsanlagen auch gewöhnlich der Fall ist. Die Klopfvorrichtung besteht aus

Stäben, welche auf zwei Achsen in geringer Entfernung von der Filterwand gesteckt

sind; diese Achsen sind durch Kurbel und Flügelstangen mit einander verbunden. Die

eine Achse wird von einer Vorgelegewelle aus durch Daumen bewegt, so daſs die

Klopfstäbe in Schwingung kommen und gegen die Filterwand schlagen; der Staub fällt

hierdurch auf den Boden und kann entfernt werden.

Pelzer gibt ferner ein Naſsfilter (* D. R. P. Nr. 25270 vom 8. December 1882) an, welches zur

vollkommenen Reinigung der Luft verwendet werden soll, nachdem dieselbe durch ein

Trockenfilter gegangen ist und in diesem bereits theilweise vom Staube befreit

wurde. Die in Fig.

14 Taf. 14 skizzirte Form soll dann angewendet werden, wenn der von der

Luft mitgeführte Staub keinen zähen Schlamm bildet, sondern aus Sandkörnchen

besteht. Das Naſsfilter ist aus zwei in einander gesteckten kegelförmigen Gestellen

s gebildet, welche mit Filterstoff überzogen sind;

der Zwischenraum wird mit Kokesstückchen, porösen Steinen, Asbest oder anderen

geeigneten Materialien ausgefüllt. Der äuſsere Kegel wird mit Wasser berieselt, wie

es die Figur zeigt; auch kann in dem die unreine Luft herbeiführenden Kanäle k ein Dampfstrahl eingeblasen werden, welcher auch zur

Reinigung beiträgt. Hat der Staub aber die Eigenschaft, einen schleimigen und zähen

Schlamm zu bilden, so würde sich das Filter der angegebenen Art bald verlegen und

den Durchgang der Luft

hindern. Für diesen Fall gibt Pelzer die in Fig. 15

dargestellte Form an, bei welcher das Filter ein Band ohne Ende B bildet, welches über die Rollen R und r gespannt ist und

durch die Rolle R beständig bewegt wird, wobei es durch

das die Sohle des Schachtes S bedeckende Wasser gezogen

und hierdurch fortwährend gereinigt wird. Das Band besteht aus zwei oder mehr

Gewebewänden, welche mit porösem Materiale gefüllt sein können. Die im Kanäle K zuströmende unreine Luft muſs durch das Band, welches

die ganze Breite des Schachtes S einnimmt, dringen und

zieht dann in letzterem aufwärts. Um die Spülung wirksamer zu machen, ist, wie bei

den Setzkästen der Erz- und Kohlenwäschen, ein Kolben q

angebracht, welcher beständig auf und nieder bewegt wird, so daſs das Wasser in

stetiger spülender Bewegung bleibt.

Die Befeuchtung der einem Räume zuzuführenden frischen

Luft oder der in diesem befindlichen Luft ist Zweck der nachfolgenden

Einrichtungen.

Th.

Winther in Zell-Wiesenthal, Baden (*

D. R. P. Nr. 23083 vom 8. Oktober 1882) läſst einen

durch ein Roots'sches Gebläse erzeugten Luftstrahl

durch eine gelochte Scheibe ausblasen. Enge Röhrchen, welche in ein Wassergefäſs

tauchen, führen mit ihren abgebogenen Enden über die durch die Löcher der Scheibe

dringenden Luftstrahlen, welche Wasser ansaugen, mit sich fortreiſsen und dabei

zerstäuben. Die hierdurch gefeuchtete Luft dringt unmittelbar in den Raum, in

welchen, wie es bei Spinnereien und Webereien nothwendig ist, stets eine bestimmte

Feuchtigkeit herrschen soll.

Aehnlich ist die Einrichtung von Louis Heinrici in

Zwickau (genannt Sprühbrunnen * D. R. P. Kl. 30 Nr.

23374 vom 19. November 1882). In dem Behälter A (Fig. 13 Taf.

14) wird Dampf erzeugt, welcher durch die in Spitzen auslaufenden Röhren a ausströmt und die zu zerstäubende Flüssigkeit aus der

Schale B durch die Röhrchen b ansaugt und fein zertheilt in die Höhe führt. Die schweren Tropfen

werden wieder in den Behälter B zurückfallen, während

die leichten, also fein zerstäubten, sich in der Luft zertheilen. Der Dampf kann

auch einer Dampfleitung entnommen werden. Die in dem Behälter B befindliche Flüssigkeit kann reines oder auch mit

Riech- oder Reinigungsstoffen versetztes Wasser sein. Der Apparat stimmt mit den

bekannten Zerstäubern, welche mit Hilfe eines Luft- oder Dampfstrahles arbeiten,

überein- nur ist hier der ansaugende Strahl aufwärts gerichtet, so daſs die schweren

Tropfen der zerstäubten Flüssigkeit nicht im Räume herumgespritzt werden.

Ein von Emil

Helling in Dresden (* D. R. P. Nr. 25514 vom 12. Mai 1883) angegebener Verdunstungsapparat für Ventilationsanlagen bezweckt

die Erreichung einer in gewissen Grenzen regelbaren Wasserverdunstung, welche in

Luftkammern angebracht werden soll, aus welchen dem zu lüftenden Räume frische Luft

zugeführt wird. Die Verdunstung des Wassers im Gefäſse P (Fig.

18 und 19 Taf. 14) findet entweder durch Heizröhren R statt, welche, wie Fig. 18 zeigt, von auſsen

das Gefäſs P

erwärmen oder, wie aus

Fig. 19

zu ersehen, durch in letzterem liegende Schlangenröhren r, durch welche wie durch die Röhren R Dampf

oder Heiſswasser flieſst. Die Menge des verdampften Wassers hängt im ersten Falle

von der Gröſse der Verdampfungsfläche, also von der Höhe der Wasserfüllung, im

zweiten Falle von der Gröſse der mit dem Wasser in Berührung stehenden

Heizröhrenfläche, also gleichfalls von der Wasserfüllung ab. Bei der zweiten

Anordnung ist ferner ein Drehschieber vorhanden, welcher die Menge des zuströmenden

Dampfes oder Heiſswassers genau regelt. Dieser Drehschieber hat im Querschnitte die

in Fig. 16

angegebene Form; die Heizflüssigkeit kommt von D und

flieſst durch den Stutzen V in die Schlangenröhren r. Der Schieber kann von auſsen eingestellt werden, so

daſs derselbe die Zweigleitung V um ebenso viel öffnet,

als die Ableitung D1

dabei geschlossen wird. Die Schieberstellungen sind auſsen entsprechend der

Abschlieſsung oder vollständigen Oeffnung der Leitung V

mit „kalt“ oder „warm“ bezeichnet. Die Höhe der Wasserfallung in den

Gefäſsen P kann nun durch einen Speiseregulator S der nothwendigen Wassermenge, welche zur Verdunstung

kommen soll, entsprechend eingestellt werden. Dieser Speiseregler zeigt, wie aus

Fig. 17

zu ersehen ist, einige Eigenthümlichkeiten. Derselbe besteht aus einem Gefäſse A, welches bei b mit der

Wasserleitung verbunden ist; bei c ist ein Ablaſshahn

angebracht. Bei b ist ferner ein Abschluſskegelventil

und unter diesem in seinem Gehäuse ein Rückschlagkugelventil angeordnet, welches den

Zweck hat, bei Stöſsen in der Wasserleitung ein unzeitiges Oeffnen des Ventiles b zu verhindern. Auf letzteres drückt die Nase e des Hebels f, welcher an

seinem Ende einen Schwimmer g trägt. Der Drehzapfen d des Hebels ist in einer Schlittenführung senkrecht

beweglich und stützt sich mittels einer Feder und Regulirschraube s stets gegen ein von auſsen drehbares Excenter i, dessen Stellung an der Auſsenseite des Gefäſses

wieder durch einen Zeiger angegeben wird. Durch Verdrehung des Excenters wird der

Drehpunkt d verstellt, wodurch die Einwirkung der Nase

e auf das Ventil b

behufs Oeffnung desselben früher oder später erfolgt. Einem höher gelegenen

Drehpunkte d wird ein niederer, einem tiefer

eingestellten ein höherer Wasserstand entsprechen, so daſs also durch Verstellung

des Drehpunktes d eine Regelung des Wasserstandes in

A und damit auch desjenigen im Verdunstungsgefäſse

P erreicht werden kann. Dieser Regulirapparat wird

auſserhalb der Luftheizkammer so angebracht, daſs sein Wasserstand dem des bei p angeschlossenen Gefäſses P entspricht. Die Einrichtung ist sinnreich erdacht, dürfte aber für den

angestrebten Zweck zu umständlich sein, da durch ein Wasserstandsglas, das auch hier

nicht entbehrlich ist, einfacher der Wasserstand in P

angezeigt werden und dann dem Bedarfe entsprechend eine Nachfüllung bezieh.

Entleerung bequem von Hand durch ein Rohr geschehen kann.

Zum Schlüsse sei noch auf die Ergebnisse der Preisbewerbung für die Heizungs- und Lüftungsanlage des neuen Reichstagsgebäudes in Berlin

hingedeutet, welche manche werthvolle Einzelheiten aufweisen und worüber Herrn. Fischer in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1884 * S. 717 ff. eingehend

berichtet.