| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | Gl. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 199 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

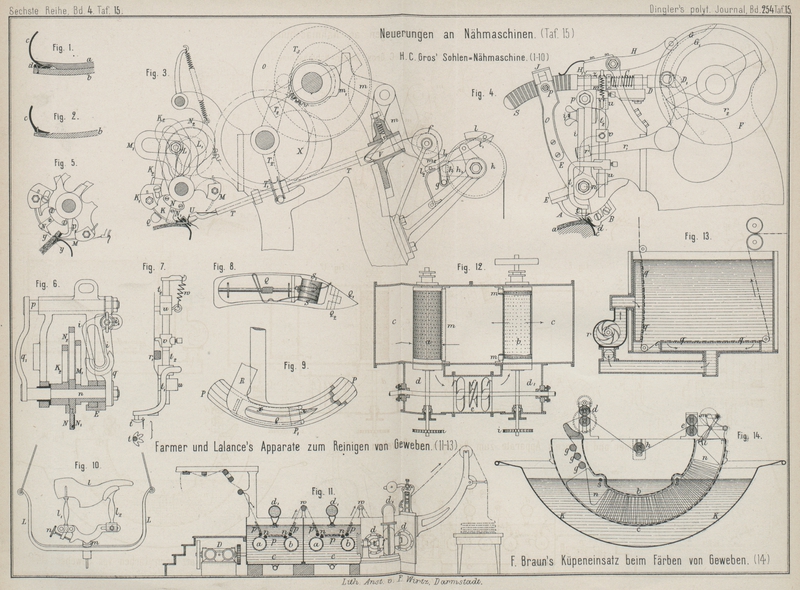

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.

250 S. 505.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Nähmaschinen für Lederwaaren.

Seit einer Reihe von Jahren werden bei der Schuhwaarenindustrie Nähmaschinen

verwendet, um mittels derselben die Sohle an das Oberleder in der Weise zu nähen,

daſs, nachdem ein Stiefel oder Schuh auf den Leisten gezwickt und durch Stifte o.

dgl. auf dem Leisten zusammengeheftet ist, der letztere ausgezogen und das Oberleder

mit dem Sohlwerke mittels einer geraden Nadel von auſsen nach innen zusammen genäht

wird. Diesem Verfahren haften jedoch die Uebelstände an, daſs der Leisten während

des Nähens herausgenommen werden muſs, daſs der genähte Schuh eine gewisse und

besonders bei dicken oder doppelten Sohlen hervortretende Steifigkeit besitzt, daſs

solches Schuhwerk späterhin nicht leicht geflickt werden kann u. dgl. Alle diese

Nachtheile sollen bei Anwendung einer Rahmennaht vollständig beseitigt sein; jedoch

hatten die für diese Naht construirten Nähmaschinen Unvollkommenheiten, welche die

Verwendung derselben beschränkten. Erst neuerer Zeit ist es H. C. Gros in Cannstatt nach mannigfachem Bemühen gelungen, eine

brauchbare Nähmaschine für Rahmenarbeit zur Ausführung zu bringen und hat seine Universal-Sohlen-NähmaschineDie Erstlingsmaschine mit Kettennaht von Gros wurde schon in den J. 1869/70 in den deutschen

Bundesstaaten patentirt und erscheint später im Deutschen Reichspatente

Nr. 2280 mit den Zusätzen Nr. 7063 und 8719, sowie im Deutschen

Reichspatente Nr. 26120 (hier mit Steppstich) bedeutend verbessert.So sinnreich die Gros'schen Maschinen aber

auch angeordnet sind und so vollkommen dieselben arbeiten, so ist doch

nicht zu verkennen, daſs die gebogene Nadel

einen schwachen Punkt derselben bildet. Entsprechend der geringeren

Widerstandsfähigkeit einer solchen Nadel ist daher bei einigermaſsen

starker Arbeit ein Vorstechen des Loches durch die Ahle unerläſslich. In

diesem Sinne ist es als Vervollkommnung zu betrachten, daſs J. Keats in Bagnal, England, bei seinen auf

der Wiener Ausstellung von Motoren und Werkzeugmaschinen für das

Kleingewerbe durch die Keats'

Maschinen-Gesellschaft in Frankfurt a. M. vorgeführten

Schuh-Nähmaschinen (vgl. * D. R. P. Nr. 5146 vom 6. Oktober 1878. * Nr.

7806 vom 28. März. 1879. * Nr. 13790 vom 25. December 1879),

insbesondere bei der vollkommensten, dem sogen. eisernen Schuhmacher, nur gerade

Nadeln benutzt. Die letztgenannte Maschine arbeitet denn auch selbst bei

schwerer Sohlenarbeit ohne Vorstechen der Löcher durch eine besondere

Ahle. selbst in England Beachtung gefunden. Nachstehend

ist nun im Anschlüsse an die früheren kurzen Hinweise (vgl. 1879 231 31. 1880 236 29. 385)Vgl. auſserdem die Ledernähmaschinen von Pearson,

Mundlos, Gerechter, Ellithorp bezieh. Claes und Flentje 1880 235 31. 236 28. 29.

238 211 bezieh. 212. Hurtu und Hautin 1882 245 * 443. Stichel 1884 251 * 159. eine

eingehendere Beschreibung der verschiedenen Gros'schen

Constructionseigenthümlichkeiten gegeben.

Zunächst sei vorausgeschickt, daſs bei Schuhwerk auf Rahmen die Brandsohle a (Fig. 1 Taf. 15), das

Oberleder c und der Rahmen d oder wie bei umgewendeter Arbeit direkt die Sohle b (Fig. 2) an das Oberleder

c durch eine sogen. Rahmennaht verbunden wird;

letztere ist keine eigenartige Naht, sondern gewöhnlich ein Kettenstich, oder wie

bei der neuesten Construction der Gros'schen

Nähmaschine (* D. R. P. Nr. 26120), welche in Folgendem ausschlieſslich ins Auge zu

fassen wäre, während in Bezug auf die älteren Ausführungen auf die oben angeführten

Stellen verwiesen wird, ein Doppel Steppstich und nur die eigenthümliche Lage

derselben im Schuhe und ihr Zweck mag wohl zu obiger Bezeichnungsweise geführt

haben. Nebenbei sei noch erwähnt, daſs man mit dem technischen Ausdrucke „Doppeln“ das Annähen der Sohle b (Fig. 1) an den

Rahmen d bezeichnet.

Führung des Arbeitstückes und des Rahmens. In die Sohle

a (Fig. 4 Taf. 15) wird in

gleichmäſsiger Entfernung vom Rande ein Kanal oder Riſs eingeschnitten, welcher

nicht bloſs die innere Fadenlage der Stiche in sich aufnimmt, sondern auch zugleich

eine Führung der Arbeit beim Nähen bildet. Zu letzterem Behufe legt sich das

meiſselartige Ende des Stoffdrückers A in diesen Riſs

und drückt das Arbeitstück gegen die hintere Führung B,

welche gleichzeitig auch als Rahmenführung dient und an einem unbeweglichen Arme des

Maschinenobertheiles angeschraubt ist. Um den aus einem Lederstreifen gebildeten

Rahmen d während des Nähens möglichst nahe an das

Oberleder c bringen zu können, erhält derselbe

ebenfalls einen Riſs, in welchen sich ein entsprechend geformter Ansatz des

Führungsstückes B einlegt, und in Verbindung mit der

oberen Kante und dem kurzen abgebogenen Theile derselben wird der Rahmen d so geführt, daſs letzterer auf der der Sohle

zugekehrten Seite vollständig frei liegt.

Durch einen einfachen Rahmenhobel, welchen C. Gros in der Deutschen Patentschrift Nr. 8719 angibt,

wird sowohl der Riſs in den Rahmen eingeschnitten, als auch die Lederstärke

unterhalb des Risses auf ein bestimmtes Maſs gebracht.

Der Stoffdrücker A (Fig. 4) soll sich nach

jedesmaligem Weiterschalten des Schuhes unter Federdruck an denselben bei jeder

Lederdicke anlegen, dagegen beim Rückgange der Nadel oder beim Vorstechen der Ahle,

welche letztere von der entgegengesetzten Seite eintritt, fest in seiner Stellung

verharren, um so ein Zurückweichen des Arbeitstückes zu verhindern. Der Stoffdrücker

A hat deshalb den in Fig. 4 ersichtlichen

Bewegungsmechanismus: Eine Spiralfeder C, welche auf

dem Verbindungsstabe D angebracht ist, bewegt den Hebel

E in einer solchen Weise, daſs sich der damit

verbundene Stoffdrücker in den Riſs der Sohle a

einlegt. Der Stab D wird aber, sobald die Nadel durch

das Leder getreten ist, und zwar vor dem Weiterschalten desselben, was, wie später

gezeigt werden soll, durch die Nadel selbst geschieht, durch eine an der Scheibe F vorstehende Leiste und zwar mittels der inneren

Fläche G1 derselben

zurückgezogen und dadurch der Stoffdrücker A etwas

gehoben. Sobald die Vorwärtsschaltung vollzogen ist, läſst die Führungsfläche G1 die Rolle D1 frei und kann die

Feder den Stoffdrücker A wieder gegen das Leder

bewegen; im nächsten Augenblicke wird vermöge der Auſsenfläche G der erwähnten Führungsleiste die an dem zweiarmigen

Hebel H befestigte Sperrklinke H1 in einen der Zähne z, welche auf dem Verbindungsstabe D angebracht sind, eingerückt und somit das ganze

System festgehalten, bis die Ahle ein neues Loch vorgestochen hat.

Um das Herausnehmen oder Einführen des Arbeitstückes wesentlich zu erleichtern, ist

der wagerechte Verbindungsstab D auf seiner

Verlängerung S mit Einkerbungen versehen; in eine

derselben legt sich die zu einem Zahne geformte Stirnfläche des Bolzens P, sobald die Kappe J,

welche durch ein Gelenk am Hebel E drehbar befestigt

ist, niedergeschlagen wird, um hierdurch die Blattfeder O des Hebels E zu veranlassen, den Bolzen P in die Verzahnung von S

zu drücken. Da sich der Bolzen P frei zu drehen vermag,

so erhält man auf diese Weise eine bewegliche und leicht lösbare Verbindung.

Nadel und Nadelführung, In

Verwendung steht eine gekrümmte Hakennadel K (Fig. 3), deren

Oehr auf der dem Beschauer zugewendeten Bildseite offen ist; dieselbe bewegt sich in

einem Kreisbogen von etwa 52mm Halbmesser. Der

Nadelhalter K1 steht

mit einem Schlitzhebel K2 in fester Verbindung; im Schlitze des letzteren ist die Rolle L geführt, welche sich in der Scheibe L1 radial verstellen

läſst, um je nach der Lederstärke der Hakennadel K

einen gröſseren oder kleineren Ausschlag geben zu können. Der Drehpunkt der Scheibe

L1 ist dem

Bewegungskreise der Nadel gegenüber so angeordnet, daſs bei Drehung derselben die

Rolle L etwa ihren halben Weg innerhalb des

Bewegungskreises der Nadel K macht, während die andere

Hälfte des Weges auſserhalb desselben liegt. In Folge dieser Anordnung wird die

Nadel mit wechselnder Kraft und Geschwindigkeit bewegt und zwar befindet sich die

Rolle L in der gröſsten Entfernung vom Drehpunkte des Nadelhalters, wenn

die Nadel eben in das Leder eintritt, also die meiste Kraft erfordert.

Eine Durchbiegung der Nadel wird durch den Nadelführer N

(Fig. 3,

5 und 6) verhindert,

in welchen eine der Nadelbahn entsprechend geformte Nuth eingearbeitet ist. Letztere

wird durch eine kleine Platte N1 (Hakenschild genannt) bedeckt, so daſs die Nadel

K eine allseitige Führung erhält. Dieser

Nadelführer N ist mit dem Schlitzhebel N2 verbunden, in

welchen die bereits erwähnte Rolle L (Fig. 3) eingreift. Die

Form des Schlitzes ist so gewählt, daſs sich der Nadelführer anfänglich mit der

vorwärts gehenden Nadel bewegt, vor dem Leder aber stehen bleibt, bis die Nadel

durchgestochen und mit einer neuen Schleife ausgetreten ist, worauf die Rolle L am Schlitzende sich anlegt, so daſs der Nadelführer

und die Nadel gleichzeitig zurückgehen.

Der Fadenführer des Nadelfadens hat sowohl eine

drehende, als auch eine hin- und hergehende Bewegung auszuführen, um den Faden in

den Haken der Nadel zu legen. Die Achse T des

Fadenführers U (Fig. 3) geht mitten durch

das Hauptgestell; auf T sitzt eine kleine Rolle T1 mit eingedrehter

Nuth und greift in letztere ein Stift des Hebels T2, welcher um denselben Bolzen schwingt, auf dem das

Zwischenrad X sitzt. Diese Schwingungen werden dem

Hebel durch eine entsprechende Nuth T3 der Scheibe O

ertheilt. Der Fadenführer kann sich somit bei seiner Hin- und Herschwingung frei

drehen. Die Drehung wird demselben in der neuesten Einrichtung durch die in das

Cylinderstück V eingearbeitete, halb rechts-, halb

linksgängige Schraubennuth hervorgebracht. Dieser Schraubengang ist im Anfange etwas

tiefer, so daſs der Stift s in den tieferen Gang

einfällt und so einer falschen Drehung wirksam vorgebeugt wird.

Was die Einrichtung zum Anziehen des Nadelfadens

betrifft, so geht der Faden durch die Achse T des

Fadenführers U (Fig. 3) über die Rolle f, über Stift g und

Scheibe k. Die Bremse l

preſst den Faden fest an die Scheibe k und verhindert

die Drehung derselben. Der Arm h1 mit Stift g kann sich

aber im Allgemeinen frei auf der Achse von k drehen, so

daſs derselbe durch den Faden gehoben wird. Im Augenblicke nun, wo das Schiffchen

durch die Fadenschleife gegangen ist und dieselbe vom Nadelhaken befreit hat, wirkt

ein Daumen m1 auf den

doppelarmigen Hebel m und dieser mit seinem Ende m2 zunächst auf die

Rolle h des Armes h1; dadurch bewegt sich der Bolzen g abwärts und wird, da das rechtsliegende Fadenstück

gebremst ist, den nach der Nadel gehenden Faden anziehen. Der Hebel l1 des Bremsbackens

trägt aber einen Stift l2, gegen welchen der Hebel m bei seiner

tiefsten Lage, also nach Anzug des Stiches drückt; der Bremsbacken läſst dadurch die

Scheibe k frei und nun erst kann sich das zu einem

Stiche erforderliche Fadenstück von der Spule abwickeln.

Schiffchen und dessen Bewegungsmechanismus. Um beim Nähen in Krümmungen eines auf den Leisten

aufgezogenen Schuhes den nöthigen Spielraum zu gewinnen, ist die Schiffchenbahn P (Fig. 9) ein Kreisbogen,

dessen Mittelpunkt fast lothrecht über der Nadelachse liegt; die Schiffchenbahn

selbst liegt zum Nadelkreise derart, daſs die innere Fläche des Schiffchens Q (Fig. 3) den äuſseren

Nadelkreis berührt, und besitzt bei P1 (Fig. 9) eine Aussparung,

um dem Nadelführer N mit Platte N1 freien Durchgang zu gestatten. Der

Schiffchentreiber R bildet das Ende eines Winkelhebels,

welcher durch eine Hubscheibe in Schwingungen versetzt wird. Der untere Theil dieses

Winkelhebels läſst sich behufs Entfernung des Schiffchens aufklappen.

Das Schiffchen Q (Fig. 8 und 9) hat auf seinem Rücken

eine Rinne x, in welche ein kleiner, in der Zeichnung

weggelassener Stift durch eine Feder gedrückt wird; sollte nun der Faden an der

Schiffchenoberfläche hängen bleiben, um mit dem Schiffchen die Bewegung nach rechts

zu machen, so wird der Faden sofort an den Stift sich anlegen und so lange gehalten,

bis das Schiffchen seinen Weg nach rechts vollendet hat und die Fadenschleife

abfällt. Da ferner die angezogene Schleife nur eine gerade Linie vom Nadelhaken bis

zur Naht bilden kann, so würde bei der Lage des Schiffchens Q (vgl. Fig. 3) unmöglich die Schiffchenspitze Q1 (Fig. 9) zwischen die

Schleife treten können, wenn dieselbe nicht durch ein Gelenk Q2 mit dem Schiffchenkörper Q verbunden wäre, und zwar drückt eine Feder die

Schiffchenspitze so weit vorwärts, daſs dieselbe genau in die Fadenschleife

eintritt, beim Rückgange aber ungehindert bei der Nadel vorbei geht. Das Schiffchen

kann, wie Gros angibt, auch mit seiner Spitze aus einem

Stücke hergestellt werden; doch ist dann ein besonderer Schleifenöffner

anzubringen.

Damit während der schwingenden Bewegung des Schiffchens der Schiffchenfaden zwischen

Stoff und Schiffchen möglichst gespannt bleibe, ist folgende Einrichtung des

Schiffchens getroffen worden: Die Trommel S (Fig. 8) ist

fest an den Schiffchenkörper geschraubt, während die Trommel S1 durch eine innen liegende Feder stets

das Bestreben erhält, sich in Richtung des Pfeiles umzudrehen; an S1 ist auſserdem die

Oese e angebracht und der Faden in gezeichneter Weise

um beide Trommeln geschlungen. Die Trommel S1 wird demzufolge, sobald die Kraft der Spiralfeder

die Fadenspannung übersteigt, sich in Richtung des Pfeiles drehen und somit den lose

werdenden Faden aufwickeln.

Die Stoffschiebung erfolgte bei den ersten Gros'schen Nähmaschinen durch den Stoffdrücker A (Fig. 4), jedoch, besonders

bei kurzen Stichen, nicht mit der gewünschten Regelmäſsigkeit. Mit günstigem Erfolge

hat daher Gros die Stoffschiebung durch die Nadel

selbst zur Ausführung gebracht. Hierzu ist der Nadelhebel K1 (Fig. 6), der

Nadelführungshebel N2

und der Ahlenhebel M1

direkt auf der Achse n drehbar befestigt, jedoch so,

daſs alle drei der wagerechten Verschiebung dieser Achse folgen müssen. Die

Einrichtung hierzu ist folgende: Zu beiden Seiten der Achse n ist je ein

Arm q und q1 angebracht, welche oberhalb mit einer zweiten

Achse p in Verbindung stehen, so daſs das Ganze ein

festes Parallelogramm bildet. Auf dem Arme q liegt

drehbar eingelassen ein mit einem Führungsschlitze versehenes Stück i, welches in diagonaler Richtung zum vorerwähnten

Parallelogramme liegt und dessen Neigung sich nach Lösung der Schraube i1 verändern läſst. Im

Schlitzhebel i (Fig. 4 und 6) ist die Rolle r des Winkelhebels r1 geführt, welcher durch die Leitnuth r2 der Scheibe F bewegt wird. Diese Theile der Maschine werden nun so

aufgesetzt, daſs die Ahle M (Fig. 3) zunächst vorsticht

und hierauf die Nadel K der Ahle folgend durch das

vorgestochene Loch geht; sobald dann die Nadel das Leder durchdrungen hat, bewegt

sich die Achse n mit allen auf derselben befindlichen

Hebeln zur Seite, wodurch mittels der Nadel die Weiterschaltung des Schuhes

geschieht; die Nadel empfängt sodann den Faden, geht zurück, eine Schleife bildend,

welche vom Schiffchen durchkreuzt und abgenommen wird, während die Achse n mit ihren Theilen in ihre frühere Lage

zurückkehrt.

Ahle und Vorrichtung der

Nähmaschine zum Doppeln. Beim Doppeln, d. i. beim Annähen der Sohle an den

Rahmen (vgl. Fig.

5), ist eine Ahle M erforderlich, während

beim Rahmennähen und beim Nähen umgewendeter Arbeit dieselbe gewöhnlich entbehrt

werden kann. Nadel und Ahle sind in derselben Ebene angeordnet, so daſs sich die

Spitzen gegenüber stehen. Um nun die Maschine zum Doppeln vorzurichten, wird nur an

Stelle der Rahmenführung ein Gegenlager s1 unter einem Winkel von etwa 30 bis 40° mit der

Lothrechten eingesetzt. (Andere den gleichen Zwecken dienende Nähmaschinen sind

wegen der Umständlichkeit dieser Aenderung entweder nur für das Rahmennähen, oder

nur für das Doppeln praktisch verwendbar.)

Selbstthätiges Ausziehen der zum Heften des Schuhwerkes

dienenden Stifte. Der Stiftzieher t (Fig. 4 und 7) ist mittels

des Armes t1 an einer

Stange t2 befestigt,

welche ihre Führung in den beiden Lagern u derart

findet, daſs diese Stange nicht nur eine lothrechte, sondern auch eine seitliche

Bewegung machen kann; dabei bildet das obere Lager den Drehpunkt, während das untere

mit einem Schlitze versehen ist. Auf der Stange t2 ist ein Muff v

verstellbar angeschraubt, welcher auf der hinteren Seite mit einer keilförmigen

Fläche versehen ist und in eine wagerechte Nase ausläuft. Beim Aufgange des Hebels

r1 (desselben,

welcher auch die Stoffschiebung vermittelt) läuft er zunächst an der Keilfläche von

v hin, drückt die Stange t2 zur Seite und bringt dadurch den

Stiftzieher t unter den Kopf der Heftstifte. Beim

Weiterschreiten des Hebels r1 legt sich derselbe an die Nase von v, hebt

die Stange t2 und

dadurch den Stiftzieher, welcher nun den erfaſsten Heftstift auszieht. Beim

Rückgange des Hebels r1

bringt die Spiralfeder w den Stiftzieher in seine

anfängliche tiefste Lage zurück. Wie aus Fig. 7 weiter zu

entnehmen, ist der Stiftzieher t mit mehreren Einkerbungen versehen,

damit auch bei gebogener Naht die Heftstifte sicher erfaſst werden.

Der sogen. Leistenhalter hat, um dem Leisten jede

beliebige Lage ertheilen zu können, die in Fig. 10 Taf. 15

ersichtliche praktische Einrichtung erhalten: Die zur Befestigung des Leistens l vorhandenen Hebel sind um einen Bolzen m drehbar, welcher in dem hufeisenförmig gebogenen

Stabe L ruht. Die beiden Enden des Bügels L sind zu Oesen gebogen, um mittels Schnüren und

Gegengewichten an entsprechenden Rollen über der Nähmaschine aufgehängt zu werden.

Da durch den gebogenen Bügel L die Aufhängung in eine

wagerechte Ebene mit dem Nähpunkt des Arbeitstückes fällt, so ist der Leisten leicht

jeder beliebigen Bewegung fähig. Der Leisten selbst ist an der Säule l1 angeschraubt und

wird durch die Schraube n gegen die Auflage l2 gepreſst.

Nicht selten verlangt man bei Schuhwerk, welches mit einer geraden Nadel in der

Richtung y-y (Fig. 5) durchstochen wird,

wobei also Sohle, Oberleder und Brandsohle mit einer Naht verbunden sind (System Mr. Kay nach Gros Angabe),

daſs eine gelbe Perlennaht zum Vorschein kommt, um dem Schuhwerk das Ansehen zu

geben, als ob es wirklich auf Rahmen genäht und gedoppelt wäre. Zu diesem Zwecke

sind schon verschiedene Vorschläge in Anwendung gebracht worden; so z.B. wurden

Zwischenlagen eingelegt, auf welchen vorher mittels einer gewöhnlichen Nähmaschine

eine gelbe Naht aufgenäht wurde u. dgl. Dauerhafter und dabei leichter herstellbar

wird das Schuhwerk, wenn die Sohle mit der Kay'schen

Maschine aufgenäht und hierauf die Zwischenlage, welche den Rahmen vertritt, auf der

Gros'schen Maschine gedoppelt wird (vgl. Fig. 5).

Schlieſslich ist zu erwähnen, daſs die Gros'sche

Nähmaschine auf einem hohen Untergestelle angebracht ist, so daſs der Arbeiter

stehend an derselben näht; ferner kann die Maschine sowohl durch Fuſsbetrieb, als

auch von einem Motor aus in Bewegung gesetzt werden.

Gl.

Tafeln