| Titel: | Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Cement u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 211 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren,

Cement u. dgl.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 164

d. Bd.)

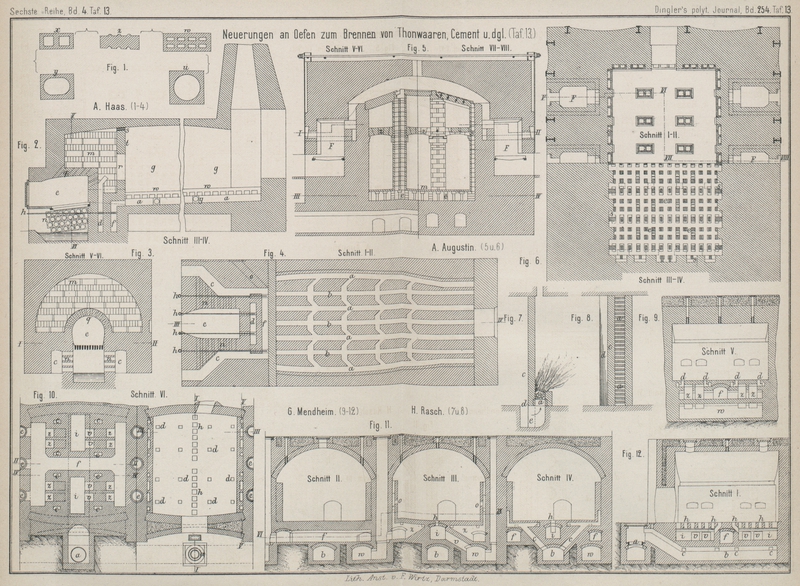

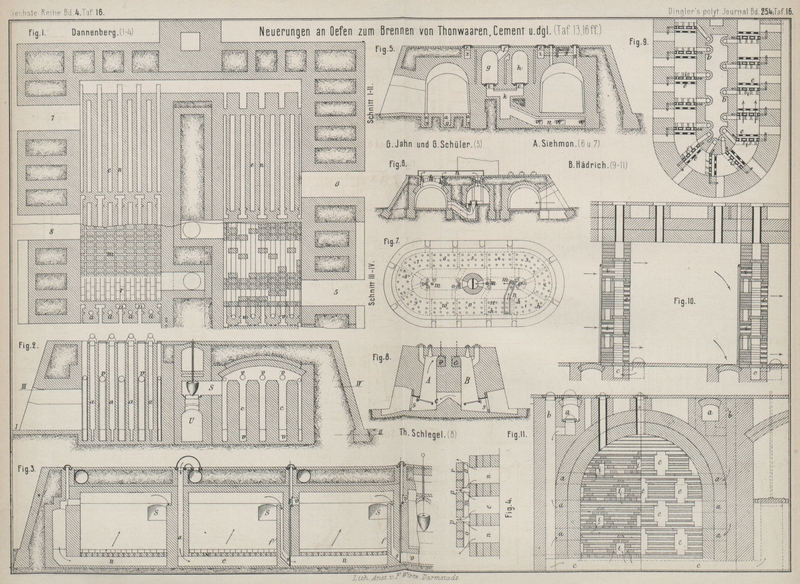

Mit Abbildungen auf Tafel

13 und 16.

Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren u. dgl.

Dannenberg in Görlitz (* D. R. p. Nr. 24146 vom 27.

Oktober 1882) will bei Gaskammeröfen mit aufsteigender

Flamme eine bewegliche Ofensohle verwenden, um namentlich beim Brennen von

Cement und Strontian

(vgl. 1883 250 * 315) dieselbe leichter ausbessern zu

können.

In die festen Zwischenwände sind die Gaszuführungsrohre a (Fig.

1 bis 3 Taf. 16) von der Decke des Ofens aus nieder bis zur Ofensohle geführt,

von wo je eines derselben in einen offenen Kanal e

mündet. Auſserdem befinden sich in der Mittelwand, nahe unter dem Gewölbe wie unter

der Ofensohle, zwischen je zwei Rohren a die

Verbindungen v, welche durch eiserne oder Chamotte-Schieber s absperrbar sind. Vor den Zwischenwänden sind

Feuerbrücken f angebracht, über welche die

Verbrennungsgase hinwegsteigen müssen, um durch die Schlitze c und Verbindungen v zur Ofensohle der

nächsten Kammer zu gelangen. Die feste Ofensohle besteht aus offenen Parallelkanälen

e, welche die Abtheilungen der Zugrichtung des

Feuers nach durchlaufen und zwar geht e vom Gasrohre

a aus, um Gase einzuführen; n geht von der Verbindung v aus, um

Speiseluft zuzuführen und die Feuergase überzuleiten. Beide Kanalanlagen enden an

der Feuerbrücke f. Zur Ueberdeckung dieser Kanäle e und n wie zur Mischung

der Generatorgase mit Speiseluft und behufs gleichmäſsiger Ausströmung der Feuergase

in den Ofenraum ist die bewegliche Ofensohle, aus einer doppelten Flachschicht

bestehend, angeordnet. Diese aus Chamottesteinen m und

r (vgl. Fig. 4 Taf. 16) gebildeten

Flachschichten werden derart angelegt, daſs die Schicht m die Kanäle e und n quer überdeckt, aber an den Läuferseiten von je zwei benachbarten

Steinen eine genügend groſse Zwischenfuge o und an den

Köpfen eine Fuge p frei läſst, um den Gasen freien

Austritt zu gestatten. Auf m kommt die zweite

Flachschicht r zu liegen, welche die Fuge o deckt, p aber frei

läſst.

Wenn beim Betriebe beispielsweise die Abtheilungen 5 bis

7 in der Abkühlung, 8

im Feuer, 9 und 10 im

Vorfeuer sich befinden, so würde durch die Thür einer kühlenden Abtheilung

Speiseluft in den Ofen eingeführt und dann durch die kühlende Waare sowie auf dem

Wege c, v und n unter die

im Feuer befindlichen Kammern geleitet. Beim Austritte der Generatorgase wie der

Speiseluft aus den Kanälen e und n werden diese Gase seitwärts durch die überdeckte Fuge

o in die Fugen p

gedrängt, wo dieselben senkrecht auf einander treffen, sich innig mischen und als

kräftige Flamme gut vertheilt durch die Sohle von unten in den Brennraum eintreten,

die zu brennenden Gegenstände durchziehen, um über die Feuerbrücke in derselben

Weise von unten in die nächsten Vorwärmkammern zu gelangen. Hinter der dritten

Vorwärmkammer sind die Verbindungen v mittels eiserner

Schieber s abgeschlossen und ist hier das Ventil im

Fuchse S geöffnet, um die abgekühlten Rauchgase nach

dem Rauchsammler U abzuführen. Zur Regelung der

Speiseluft werden die Verbindungen v vor der

Feuerkammer nach Bedarf geschlossen. Wenn beim Brande ein Verschlacken der Ofensohle

eintritt, so wird diese beim Ausnehmen des Brenngutes mit entfernt und beim

Wiederbesetzen dieser Abtheilung durch neue oder gereinigte Chamottesteine

ersetzt.

Th.

Schlegel in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 24430 vom 23. Januar 1883) schlägt einen Gaskammerofen vor, in welchem die Querwände einer jeden

Kammer abwechselnd einmal oben, das andere Mal unten durch Verbindungsöffnungen

durchbrochen sind. Gaskanal und Rauchsammler münden in die Kammern am Boden und in

der Nähe der oberen Randöffnungen; der Heiſsluftüberführungskanal ist an das Bodenkanalsystem

der Kammern angeschlossen.

Zur Herstellung des erforderlichen Heizgases dienen zwei mit einander verbundene

Generatoren A und B (Fig. 8 Taf.

16). Der Glutschacht A hat die durchziehenden Gase vom

Schachte B von Theer, Wasserdämpfen u. dgl. zu reinigen

und die Gase zu erhitzen. Beide Schächte haben ihre besonderen Abzugsventile zur

Gaskammer. Sollen die Gase aus dem Schachte B durch die

Verbindung c nach dem Schachte A gehen, so ist das Verbindungsventil v

offen, die Aschenfallthür s vom Schachte B geöffnet und von A

geschlossen. Im anderen Falle werden die Dämpfe vom Schachte A durch B geleitet, wobei das Ventil e gezogen ist. In dieser Art wechselt man mit der

Richtung des Zuges durch die beiden Generatoren.

Beim Ringofen zum Brennen von Dachziegeln von G. Jahn in Dahme und G. Schüler in

Werbig (* D. R. P. Nr. 20841 vom 17.

Februar 1882) wird die zum Vorschmauchen erforderliche Hitze aus den in

Abkühlung stehenden Kammern von der zuströmenden kalten Luft aufgenommen, welche so

erwärmt durch Schächte a (Fig. 5 Taf. 16) und

Zweigkanäle v nach dem Querkanale n geleitet wird, von wo aus dieselbe durch den Schacht

k und das zu öffnende Ventil c in den Hitzeleiter h

gelangt. Hier geht die Hitze auf einem direkten Wege nach dem Kanäle n der im Schmauchen befindlichen Kammer, welche durch

Ventil c zugängig ist, und tritt dann durch v und a in die Kammer,

schmaucht den Inhalt derselben auf dem Wege von unten nach oben aus, tritt, mit

Wasser geschwängert, durch das Thonrohr s in den

Sammelkanal z und von dort durch die mittels eines

versetzbaren Rohres verbundenen Ventile e und f nach dem Rauchsammler g

und von hier nach dem Schornsteine.

Wenn nun der Kammerinhalt durch Berühren mit der von der kühlenden Kammer

zuströmenden heiſsen Luft von der mechanisch gebundenen Feuchtigkeit zum gröſsten

Theile befreit ist und somit das Schmauchen von oben nach unten auf die unteren

Schichten nicht mehr nachtheilig einwirken kann, so wird zur völligen Beseitigung

der Wassertheile im Kanäle z ein Schmauchfeuer

geschürt, welches, durch das Rohr s gehend, dieselbe

Kammer in der Richtung von oben nach unten durchstreicht und durch die Kanäle a, v, n und das geöffnete Ventil i, durch welches auch die Rauchgase gehen, nach dem

Rauchsammler g abgezogen wird.

A. Siehmon in Budapest (Oesterreichisch-Ungarisches

Patent vom 14. Oktbr. 1882) verwendet als Schmauchvorrichtung bei Ringöfen Schächte m

(Fig. 6

und 7 Taf.

16), welche in bekannter Weise durch Rohre n mit den

Heizlöchern h der anderen Kammer verbunden werden. Die

Pfeile in den Figuren deuten den Weg der Rauchgase und der Schmauchproducte an, wenn

der Schieber hinter der Kammer 12 und der vor dem

Schieber liegende Rauchkanal geschlossen ist.

O. Rost in Rakos, Budapest (*

Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 15. Januar 1883) will bei seinem sogen. Feldringofen in entsprechender Weise einen über dem

Ofenkanale verschiebbar angebrachten Dom in Verbindung mit einem beweglichen oder

feststehenden Schornsteine verwenden.

B.

Hädrich in Eilenburg (* D. R. P. Nr. 23946 vom 9. November 1882) versieht einen Ringofen mit ständiger

Heizwand. Dieselbe besteht aus drei quer zur Ofenrichtung aufgeführten

Mauern aus feuerfestem Materiale. Die beiden hinteren schlieſsen einen Raum ein,

welcher durch die Kanäle b und c (Fig.

9 bis 11 Taf. 16) theils mit der freien Luft, theils mit den Schmauchkanälen

a in Verbindung gebracht werden kann und nach den

Querkanälen i hin durch Schlitze sich öffnet. Die

dritte vordere Mauer hat gegen die Querkanäle i

versetzte Oeffnungen e. Zwischen der hinteren

Doppelwand und der dritten vorderen sind kleine Treppenroste angeordnet, welche

durch Auflegen der Enden je eines Roststeines auf eine zwischen je zwei

Steinschichten eingeschaltete Dachsteinschicht hergestellt sind. Durch Fortfallen

der Dachsteinschicht zwischen je zwei über einander liegenden, je nach der

Kohlenbeschaffenheit seitlich versetzten Roststeine innerhalb der Wände entsteht die

freie Rostfläche, welche nach innen zu den Kanälen i,

nach auſsen zu den Oeffnungen e führt. Die dem

Kammerzuge folgende Verbrennungsluft, sowie die durch die Doppelwand zuströmende

Luft muſs also aus den Kanälen i durch das auf dem

Roste befindliche Brennmaterial und durch die Oeffnungen e der vorderen Wand nach der in der Abtheilung befindlichen Waare. Die

Kanäle i können durch Schieber geschlossen werden, so

daſs jede einzelne Abtheilung für sich theils durch die Wärme der gebrannten Waare

mit Hilfe des Schmauchkanales a und der Kanäle b und c, theils durch

direkt auf die Kanäle b und c aufgesetzte Schmauchapparate vorgewärmt werden kann.