| Titel: | Ueber Neuerungen an Backöfen. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 250 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Backöfen.

(Patentklasse 2. Fortsetzung des Berichtes Bd. 247

S. 30.)

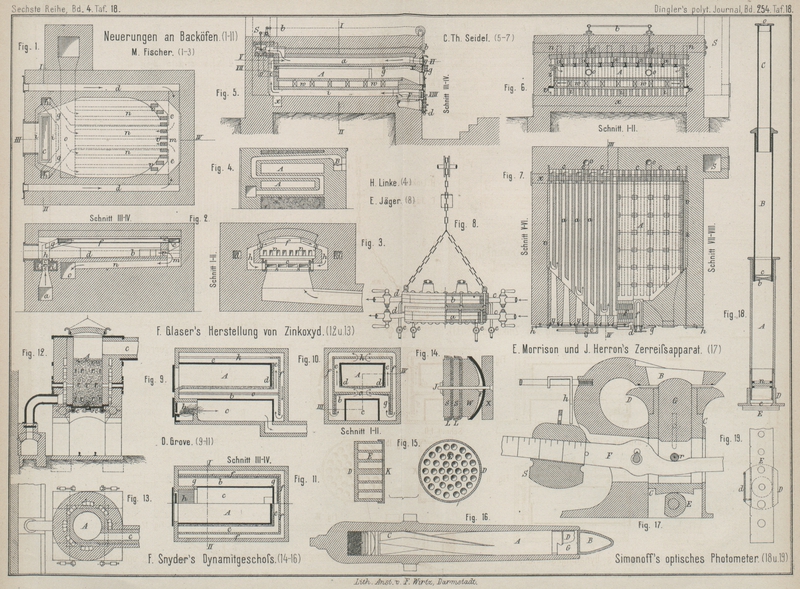

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Ueber Neuerungen an Backöfen.

M.

Fischer in Berlin (* D. R. P. Nr. 22987 vom 13. Januar 1883) will bei seinem Backofen mit Gasfeuerung durch geeignete Zuführung

erhitzter Verbrennungsluft zu den Brenngasen eine so hohe Wärme erzielen, daſs der

Ofen sehr bald die erforderliche Temperatur von 200 bis 250° hat. Die Brenngase

werden dem Ofen durch den Kanal a (Fig. 1 bis 3 Taf. 18) zugeführt,

welcher nahe der vorderen Stirnseite des Ofens in diesen hineinreicht und sich nach

der Herdsohle b in der ganzen Breite derselben mittels

einer schlitzartigen Mündung c öffnet. Die zur

Verbrennung erforderliche Luft gelangt durch mit Schiebern versehene Kanäle d in den Ofen und wird durch Röhren e, f und g dicht unter dem

Gewölbe des Ofens geführt und dabei durch die Generatorgase erhitzt. Endlich gelangt

die Luft seitlich des Mundloches durch Kanäle h in die

längs der Mündung c des Kanales a befindlichen Röhren i und strömt durch

Längsschlitze s in die Mündung, um sich mit den

Brenngasen zu mischen. Die Verbrennungsgase entweichen durch Oeffnungen v in den Raum m und aus

diesem durch Kanäle n unterhalb der Herdsohle nach vorn

in den Sammelkanal o, welcher mit dem Schornsteine in

Verbindung steht. Ist der Ofen genügend erhitzt, so werden die Zuführungen der

Brenngase und der Verbrennungsluft abgesperrt und auſserdem die Mündung c durch einen Deckel in Höhe der Herdsohle wie auch

durch Sanddichtung abgeschlossen.

Der Nutzen, welchen die Vorwärmung der Luft in den Rohren e,

f und g bringt, wird übrigens nicht groſs

sein, da die an die Luft übertragene Wärme doch dem Backraume selbst entnommen

wird.

Nach H. Linke in Breslau (* D. R. P. Zusatz Nr. 26393

vom 14. Februar 1883, vgl. 1883 247 * 30) kann die

seitlich angebrachte Oberfeuerung R, wie Fig. 4 Taf. 18

zeigt, auch für mehrere über einander liegende

Backräume A angewendet werden.

H.

Hilke in Wien (* D. R. P. Nr. 23948 vom 31. December 1882) hat bei sogen. Etagen-Backöfen zur Ermöglichung eines ununterbrochenen

und sparsamen Betriebes zwei Feuerungen angebracht, deren jede mit dem die

Backherdräume umgebenden Heizkanalsysteme in Verbindung steht, also mit der anderen

abwechselnd in Verwendung kommen kann, während eine zwischen der unteren

Backherdsohle und den Feuerungen angeordnete Fluſskieselschicht als Wärmespeicher

dient und die Temperatur auch bei unterbrochener Zufuhr von Heizmaterial durch

längere Zeit auf gleicher Höhe hält. – Die ganze Anlage zeichnet sich nicht gerade

durch Einfachheit aus.

C. Th.

Seidel in Dresden (* D. R. P. Nr. 27496 vom 18. November 1883) stellt an Backöfen mit Unterfeuerung die Sohle des Backraumes

möglichst dünn her, damit die Hitze leicht an letzteren abgegeben wird. Der Backraum

A (Fig. 5 bis 7 Taf. 18) ruht mit seiner

Sohle auf parallele Kanäle i bildenden Steinen, während

der eigentliche Backherd durch Steinwürfel in einiger Entfernung von der Sohle

gehalten wird, so daſs der Hohlraum w entsteht. Zu

beiden Seiten des Backraumes A werden die Kanäle z gebildet, durch welche die in dem Räume w durch die in den Kanälen i hinziehenden Feuergase erhitzte Luft aufsteigt und in den Backraum A eintritt. Die Sohle des Raumes c ist an beiden Seiten mit einer Oeffnung versehen, die

mittels durch Handhebel h stellbare Klappen v verschlossen werden kann und durch welche die Hitze

nach beendigter Feuerung direkt in den Hohlraum w

bezieh. A geleitet werden kann.

An die Kanäle i, unter welchen sich im hinteren Theile

des Ofens ein Reinigungskanal x quer hinzieht,

schlieſsen sich die an der Backraumrückwand aufsteigenden Kanäle c an, welche bis zu den über der von Längs- und

Quereisenträgern getragenen Backraumdecke liegenden Kanälen a mit Reinigungsöffnungen y führen. Die

Kanäle c und a sind derart

eingerichtet, daſs die in je zwei Kanälen i und c hinstreichende Hitze in je einem der Kanäle a nach vorn geht, dort umkehrt und in einem zweiten der

Kanäle a nach hinten streicht, wie linksseitig in Fig. 7 durch

Pfeile angegeben ist, um in den in den Schornstein S

einmündenden Sammelkanal n zu entweichen. Von der

Wasserpfanne e führt ein Rohr d nach dem Dampfentwickler f. Das Rohr g bringt den Dampf in den Backraum A, während die in den Sammelkanal n ausmündende Dampfableitung o durch Kegelventile und Zugvorrichtung b

geregelt wird.

A.

Wikart in Einsiedeln, Schweiz (*

D. R. P. Nr. 23568 vom 31. Januar 1883) schlägt einen

Backofen vor, dessen Backraum von einer eisernen Muffel gebildet wird, welche von einer zweiten

Muffel umgeben ist, so daſs der so entstandene Hohlraum mit einer bei 250 bis 300°

oder darüber siedenden Flüssigkeit angefüllt werden kann, um die Wärme der zu

backenden Waare zu übertragen. Diese Flüssigkeit (z.B. eine Salzlösung, wie etwa

Chlorzink oder Fette und Oele, Glycerin, schwere Kohlenwasserstoffe, leicht flüssige

Metalle oder Legirungen) wird entweder indirekt auſserhalb des eigentlichen Ofens,

oder direkt durch den äuſseren Mantel umspülende Heizgase erwärmt und dient somit

nicht nur zum Uebertragen der Wärme, sondern auch zur Wärmeaufspeicherung.

E.

Jäger in Plauen bei Dresden (* D. R. P. Nr. 26945 vom 27. Juni 1883) will sich zum Backen,

der Hitze des gespannten Dampfes in Hohlplatten

bedienen. Bei den zu diesem Zwecke verwendeten Hohlplatten oder Backformen ist die

untere Hohlplatte a (Fig. 8 Taf. 18)

feststehend, die obere Hohlplatte b abhebbar, was

mittels über Rollen geführter Ketten und eines Gegengewichtes bewirkt wird. Behufs

dichten Schlusses der Hohlplatten auf einander kann die obere mit Gewichten belastet

werden. In die Hohlplatten tritt durch die Rohrleitung c Dampf ein, welcher mit dem Condensationswasser bei d abströmt. Es können auch zur gesonderten Ableitung

des niedergeschlagenen Wassers Röhrchen e angebracht

werden.

Der Teig wird bei gehobener Platte b auf die Platte a gegossen, die Platte b

dann wieder niedergelassen, mit Gewichten belastet und der Dampf in die vorher

bereits gut geheizten Platten so lange eingelassen, bis der Backprozeſs vollendet

ist. Nach Entfernung der Gewichte und Heben der Platte b läſst sich das Gebäck von a leicht abheben.

Die Hohlplatten können auch an einem Ende mit einem Gelenke verbunden und durch

entsprechende Klemmvorrichtungen verschlossen werden.

Die mit diesem Verfahren angestellten Versuche sollen in der Waffelbäckerei ergeben haben, daſs mit Dampf von 6at Druck der Backprozeſs sich fast ebenso schnell

vollzieht wie bei Anwendung direkter Hitze des Feuers, wobei in Betracht zu ziehen

ist, daſs der hohe Druck die Anfertigung der Formen mit hohlen Wänden aus starkem

Eisenblech erfordert, durch welche hindurch die Hitze des Dampfes auf den

Teigübertragen werden muſs.

Allerdings wird auf diese Weise das Verbrennen des Gebäckes völlig verhütet; dennoch

wird das Verfahren wohl nur beim Groſsbetriebe in Frage kommen können.

D.

Grove in Berlin (* D. R. P. Nr. 27830 vom 30. Oktober 1883) will bei Backöfen

die erforderliche Wärme durch überhitzte Luft aus einer Luftheizkammer derart zuführen, daſs die heiſse Luft durch Kanäle

veranlaſst wird, von auſsen um den Backraum herum zu kreisen, die Wärme an denselben

abzugeben, nach unten zu fallen und sich von Neuem an der unterhalb des Backraumes in der

Luftheizkammer angeordneten Heizvorrichtung zu erhitzen und das Spiel ununterbrochen

zu wiederholen.

Unter dem eigentlichen Backraume A (Fig. 9 bis 11 Taf. 18) befindet sich

eine Luftheizkammer b, deren Luft durch einen mit

Feuerung h versehenen Heizapparat c erhitzt wird. Die erhitzte Luft der Luftkammer b steigt durch den Spalt o

unter den Backraum A und vertheilt sich von hier in die

Kanäle e, welche denselben an den Seiten und oben

umgeben. Nachdem die erhitzte Luft an den Backraum A

ihre Wärme abgegeben hat, gelangt dieselbe durch den Spalt k in die Kanäle f, fällt in denselben nach

unten, um der Luftheizkammer b wieder zugeführt und

durch den Heizapparat wieder erwärmt zu werden. Die Wände des Backraumes A sind mit einem Materiale bekleidet, welches Wärme

schlecht leitet und, wie in der Zeichnung bei d

gezeigt, da am stärksten ist, wo die erhitzte Luft die höchste Temperatur hat, und

da entsprechend geringer, wo dieselbe schon abgekühlt ist. Die Kanäle f für die herabsinkende Luft sind gegen die strahlende

Wärme des Heizapparates c durch die Schichten g geschützt, so daſs ein umgekehrter Luftstrom bezieh.

eine Wirbelbildung nicht stattfinden kann.

Tafeln