| Titel: | O. Lorentz's doppelt wirkender Cylinderblasebalg. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 282 |

| Download: | XML |

O. Lorentz's doppelt wirkender Cylinderblasebalg.

Mit Abbildung auf Tafel

20.

O. Lorentz's doppelt wirkender Cylinderblasebalg.

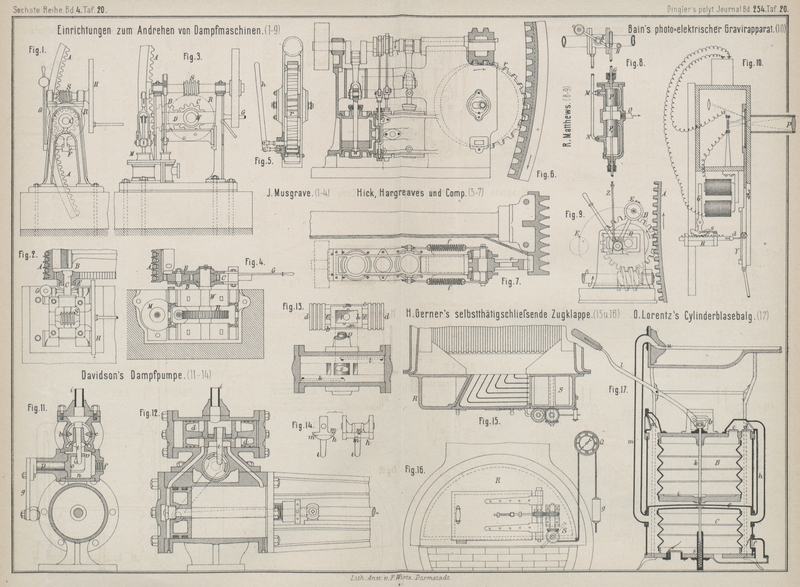

Eine Feldschmiede mit eigentümlicher doppelt wirkender Blasebalganordnung ist von O. Lorentz

jr. in Berlin (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 25232 vom 16. Februar 1883) angegeben worden. In

einem durch den Zwischenboden e (Fig. 17 Taf. 20) in zwei

Räume getheilten Gehäuse befindet sich im oberen Theile der eigentliche Blasebalg

B, ein cylindrischer gefalteter Sack, welcher an

dem Gehäusedeckel befestigt ist und durch seinen schweren Guſseisenboden i aus einander gezogen wird. Der Raum B steht durch das sich nach innen öffnende Ventil b mit der Auſsenluft, andererseits durch das

Auslaſsventil c und den Kanal h mit dem unteren Gehäuseraume in Verbindung. Wird nun durch Niederdrücken

des Handhebels l mittels der an dem schweren Boden i des Blasebalges B

angreifenden Stange k der letztere zusammengedrückt, so

strömt die in demselben befindliche Luft durch c und

h in den unteren Raum des Gehäuses. Gleichzeitig

aber wird Auſsenluft durch das Ventil a in den oberen

Gehäuseraum gesaugt, welche bei darauf erfolgendem durch das Gewicht des Bodens i bewirktem Niedergange des Balges B durch das Ventil d und

Rohr h gleichfalls in den unteren Gehäuseraum gepreſst

wird, aus welchem dann die Luft durch das Rohr m zu der

Essenform u geleitet wird. Da sowohl beim Auf-, als

beim Niedergange des Balges B Luft in den als

Windkessel dienenden unteren Gehäuseraum geliefert wird, so kann der aus der Düse

strömende Luftzug ein recht gleichmäſsiger sein. Ganz unverständlich erscheint aber

die Anordnung des cylindrischen Balges C im unteren

Räume des Gehäuses. Sofern das Innere dieses Balges frei mit der Auſsenluft in

Verbindung stände und der Balg dann durch eine schwache Feder aufgebläht würde, so

wäre eine gewisse Regelung des Luftdruckes denkbar. In der gezeichneten Ausführung

ist aber ein Einlaſsventil in das Innere des Balges C

vorhanden, welcher andererseits durch einen Kanal und das Rückschlagsventil f mit dem unteren Räume des Gehäuses in Verbindung

steht.

Lorentz denkt sich nun, daſs die durch die Bewegung des

Balges B in den unteren Gehäuseraum gepreſste Luft den

Balg C zusammendrückt und so die in letzterem

befindliche Luft durch das Ventil f gleichfalls in den

unteren Gehäuseraum treten muſs. Selbstverständlich ist dies nicht der Fall, indem

der Druck innerhalb des Balges C in Folge der Wirkung

der Feder s immer kleiner sein wird als auſserhalb

desselben, von einem Ueberströmen der Luft durch das Ventil f daher niemals die Rede sein kann. Die Wirkung des Balges C wird daher, wenn man von dem Einflüsse der Feder s und den passiven Widerständen absieht, dieselbe sein,

als wenn derselbe gar nicht vorhanden wäre.

Tafeln