| Titel: | Neuere Anbohrapparate für Leitungsrohre. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 333 |

| Download: | XML |

Neuere Anbohrapparate für

Leitungsrohre.

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Neuere Anbohrapparate für Leitungsrohre.

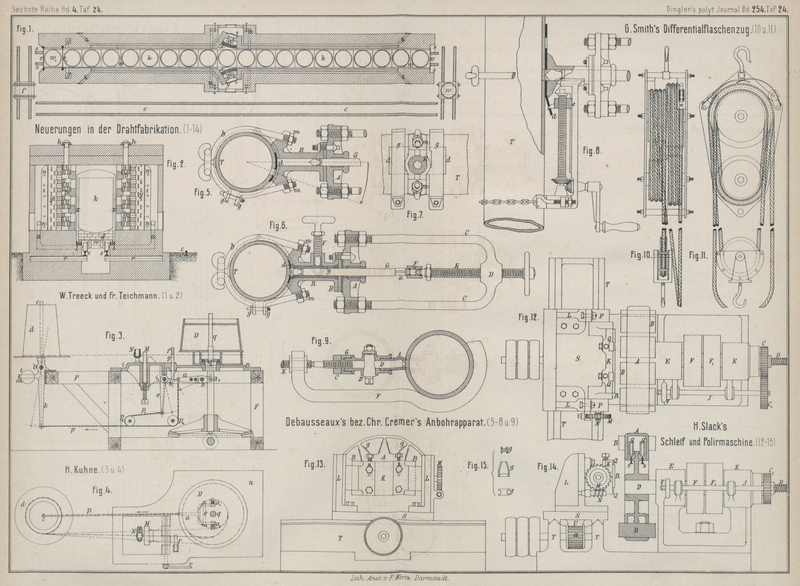

Der in Fig. 5

bis 8 Taf. 24

nach den Annales industrielles, 1883 Bd. 2 S. 812

dargestellte Anbohrapparat von E. Debausseaux

ermöglicht das Anbringen von Zweigröhren an Hauptleitungen, ohne daſs während der

Arbeit ein Absperren der Leitung nothwendig wäre (vgl. Jooſs 1879 234 * 283). Die Zweigleitungen

können an beliebigen Stellen der Hauptrohre angebracht werden und zwar unabhängig

von den an bestimmten Orten etwa angegossenen Stutzen, da ein besonderer

Anschluſsstutzen verwendet wird, welcher durch einen das Hauptrohr umfassenden Bügel

an jeder Stelle leicht zu befestigen ist.

Dieser Anschluſsstutzen R (Fig. 5 bis 7) bildet während der

Arbeit selbst einen Theil des Bohrapparates. Wie aus Fig. 6 zu ersehen, wird

mit der Flansche B desselben das Querstück A verschraubt, in welchem die Bohrspindel G geführt und bei einigen Anordnungen auch durch eine

Stopfbüchse abgedichtet ist, so daſs beim Durchbrechen der Rohrwand keine

Flüssigkeit austreten kann. Mit dem Querstücke A ist

der Bügel C verschraubt, in welchem bei D die Mutter für die Schaltspindel E des Bohrers sich befindet. Diese Spindel legt sich

mit einem Körner in das Grübchen des rund gedrehten Bohrstangenendes und ist mit

diesem in üblicher Weise mittels einem übergeschobenen Muffe F drehbar gekuppelt. Die Bohrspindel G reicht

durch das Querstück A in den Stutzen R hinein, in welchem dieselbe durch das in R eingesetzte Kautschukrohr y eine gewisse Abdichtung erfährt. Der Bohrer ist für Löcher von einem dem

Anschluſsstutzen R gleichen Durchmesser eingerichtet

und in die Bohrspindel eingeschraubt.

Bei Beginn der Arbeit wird auf die angezeichnete Abzweigstelle eine gelochte

Lederscheibe d gelegt und durch 2 Spannringe g festgehalten. Durch diese Platte wird eine Dichtung

zwischen dem Stutzen R und dem Hauptrohre T bewirkt. Nachdem alsdann noch R auf T mittels des Bügels b durch Anziehen der Muttern m befestigt ist, führt man die Bohrspindel G

ein, setzt das Querstück A mit dem Bügel C auf, bringt mittels der Spindel E den Bohrer in Berührung mit der Wand von T und beginnt mit Hilfe eines auf den Vierkant a der Bohrspindel aufgesetzten Wendeisens das

Durchbohren der Wandung des Hauptrohres T. Ist dies

beendet, so wird der Bohrer aus R zurückgeschraubt, die

Kautschukhülse y mittels der Schraube V behufs Dichtung in die punktirte Lage

zusammengedrückt, darauf das Querstück A abgenommen und

statt seiner das nächste Leitungsrohr angeschraubt. Zum Schlüsse der Arbeit wird die

Schraube V durch eine einfache Kopfschraube ersetzt, so

daſs das Kautschukschlauchstück sich ausdehnen kann und das Durchflieſsen des

Wassers freigibt.

Bei dieser Anordnung bleibt das Kautschukrohr in der fertigen Leitung eingeschlossen;

dies läſst sich aber umgehen, indem von vorn herein ein Kautschukrohr vermieden

wird. Man wendet in diesem Falle ein etwas breiteres Lederstück d als Dichtungsmittel an, arbeitet wie früher und

verdreht nach erfolgtem Durchbrechen der Wandung des Rohres T mittels eines um den Stutzen R gelegten

Hebels den letzteren in die in Fig. 5 gezeichnete Lage,

bei welcher der Ausfluſs des Wassers abgesperrt ist, worauf man den Bohrapparat

abnimmt und ein Rohrstück mit einem Abschluſshahne ansetzt. Bei geschlossenem

Wasserhahne wird dann der Stutzen R mit dem Hahne in

die richtige Lage zurückgedreht, wonach die weiteren Rohre der Abzweigung angesetzt

werden können. Läſst sich aus irgend einer Ursache kein Hahn unmittelbar an R einschalten, so benutzt man die in Fig. 8 gezeichnete

Anordnung.Hier wäre übrigens auch unter Umständen der Hanssen'sche Verschluſs mit Zuckerpfropfen (vgl. 1883 247 * 483) vortheilhaft zu verwenden.

Die zur Abdichtung zwischen das Hauptrohr und den Stutzen R gelegte Lederscheibe besitzt zwei gleich groſse Oeffnungen, von welchen

beim Beginne der Arbeit die erstere auf die Abzweigstelle zu liegen kommt. Ist das

Rohr T durchbohrt, so wird mittels des in Fig. 8

ersichtlichen, mit dem Hauptrohre T vorübergehend

verbundenen Mechanismus durch die in die Lederscheibe eingreifende Mutter e die Scheibe so weit vorgezogen, daſs die Bohrung in

T vollkommen bedeckt ist. Bei dieser Lage können

die anderen Leitrohre bis zu einem Hahne hin gelegt werden, worauf dann die Scheibe

d wieder so weit vorgezogen wird, daſs nun die

andere Oeffnung den Durchfluſs des Wassers gestattet.

Eine andere Vorrichtung zum Anbohren von unter Druck stehenden Wasserleitungsröhren

ist nach dem Praktischen Maschinen-Constructeur, 1884

S. 258 von Chr. Cremer angegeben. Hier ist das bohrende

Werkzeug so ausgebildet,

daſs es in dem gebohrten Loche verbleibt und gewissermaſsen als Anschluſsstutzen für

die Ableitung dient.

Wie aus Fig. 9

Taf. 24 hervorgeht, ist eine hohle Kronenfräse A mit

dem auf ihrer Auſsenfläche eingeschnittenen Gasgewinde in den Hahn B mit gerader cylindrischer Bohrung verschraubt. Fräse

und Hahn sind nun zusammen über die Stange D geschoben,

welche einerseits in ein in das anzubohrende Rohr eingeschlagenes Körnergrübchen

eingesetzt ist, andererseits durch den Körner der im Bügel F gelagerten Schraube E gehalten wird. Durch

eine auf das Gewinde der Stange D aufgebrachte Mutter

C läſst sich der Hahn mit der Fräse verschieben und

letztere gegen die Rohrwandung pressen, wobei die Drehung durch einen etwa auf die

Ueberwurfmutter G aufgesetzten Schlüssel bezieh. eine

Knarre bewirkt wird. Nachdem so die Rohrwandung durch die Fräse A durchbrochen ist, schneiden sich die Schraubengänge

der letzteren in die Lochwandung ein und dichten sich dabei selbstthätig ab, da das

Gewinde ein wenig kegelförmig hergestellt ist. Es wird nun die Führungsstange D bis hinter den Hahnkegel zurückgezogen und dieser

geschlossen, worauf dann der Anschluſs der Ableitung ohne weitere Schwierigkeit

durch die Ueberwurfmutter G bewirkt werden kann.

Offenbar wird jeder so ausgeführte Rohranschluſs ziemlich theuer zu stehen kommen, da

stets auſser einem Hahne, welcher allerdings bei entsprechender Abänderung des

Verfahrens vielleicht durch den vorhin erwähnten Anschluſs nach Haussen zu ersetzen wäre, noch die Kronenfräse A erforderlich ist.

Tafeln