| Titel: | H. Slack's Schleif- und Polirmaschine. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 335 |

| Download: | XML |

H. Slack's Schleif- und Polirmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

H. Slack's Schleif- und Polirmaschine.

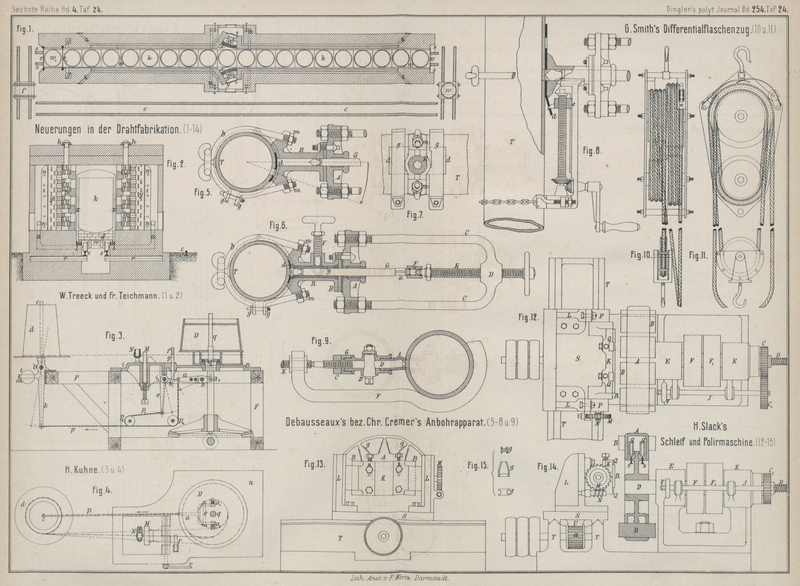

Der wichtigste Theil einer Schleifmaschine, die Schleifscheibe, bildet bei der zum

Schleifen und Poliren ebener Flächen bestimmten Maschine von E. Slack

in Sheffield (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 26791

vom 25. April 1883) zugleich das wesentlich Neue. Die Scheibe besteht aus

einem Guſskörper A (Fig. 12 bis 14 Taf. 24),

in welchem segmentförmige Blöcke B des Schleif- oder

Polirmaterials durch Keilstücke g (Fig. 15) festgeklemmt

werden; das Anstellen der letzteren erfolgt mittels Schrauben s. Die Schleifblöcke können aus natürlichem oder

künstlichem Schleifsteine, Schmirgel o. dgl. hergestellt sein. Die Art und Weise,

wie dieselben im Scheibenkörper befestigt sind, ermöglicht ein bequemes Nachstellen

nach starker Abnutzung, sowie auch die Auswechselung unbrauchbar gewordener Stücke

gegen neue.

Die Schleifscheibe A ist mit ihrer Achse D in dem festliegenden Spindelstock E gelagert; zum Antriebe der Spindel D sitzen auf derselben Voll- und Leerscheibe F, F1. Parallel zur

Stirnfläche der Schleifscheibe wird auf dem Bette T der

Schlitten S mittels Zahnstange U und Getriebe a in bekannter Weise hin und

her bewegt. Der Schlitten S trägt den Ständer L mit Lagern P, in denen

die Zapfen des Rahmens K ruhen, auf welchem das

Arbeitstück R mittels der Backen Q aufgespannt ist. Der Rahmen K läſst sich also, entsprechend der notwendigen Lage des Arbeitstückes

gegen die Schleifscheibe, neigen und dient hierzu das auf einem der Rahmenzapfen

befestigte Schneckenrad M und die Schraube N, welche letztere mit Hilfe eines Schlüssels gedreht

wird. Um nun die Schleifscheibe gegen das Arbeitstück einzustellen, wird dieselbe

gegen das letztere hin verschoben. Zu diesem Zwecke ist die Scheibenspindel D mit Gewinde versehen, zu welchem die Nabe des an

Verschiebung gehinderten Stirnrades C die Mutter

enthält. Das Rad C1 auf

der Achse J des Handrades V greift in das Rad C ein. Durch Drehung des

Handrades V kann somit die Verschiebung der

Schleifscheibe gegen das Arbeitstück bewirkt werden.

Tafeln