| Titel: | Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Cement u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 337 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren,

Cement u. dgl.

(Fortsetzung des Berichtes S. 299 d.

Bd.)

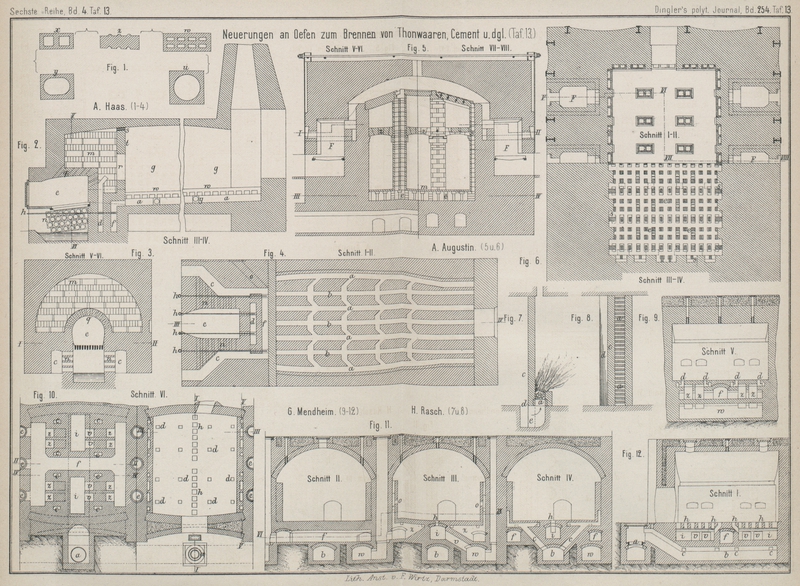

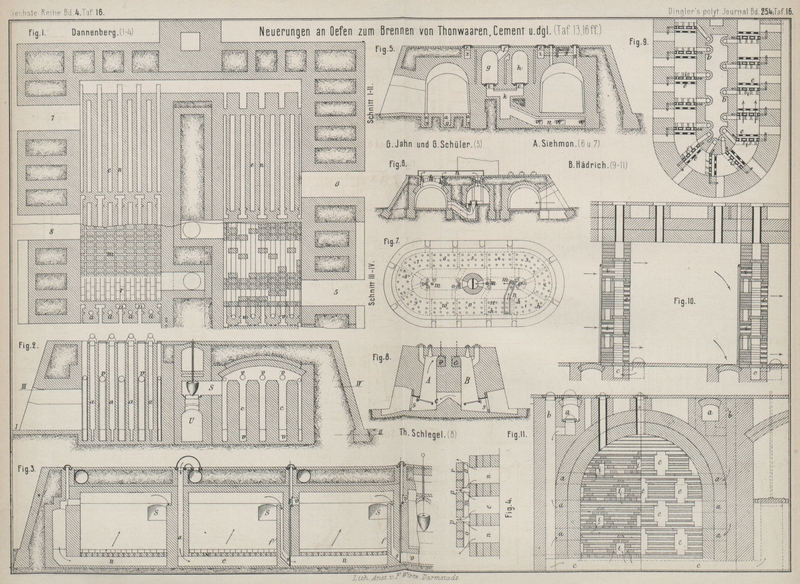

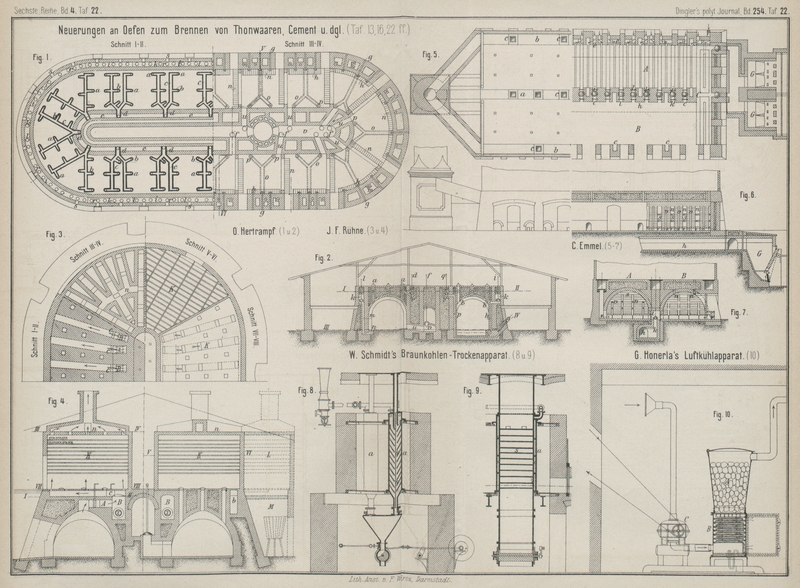

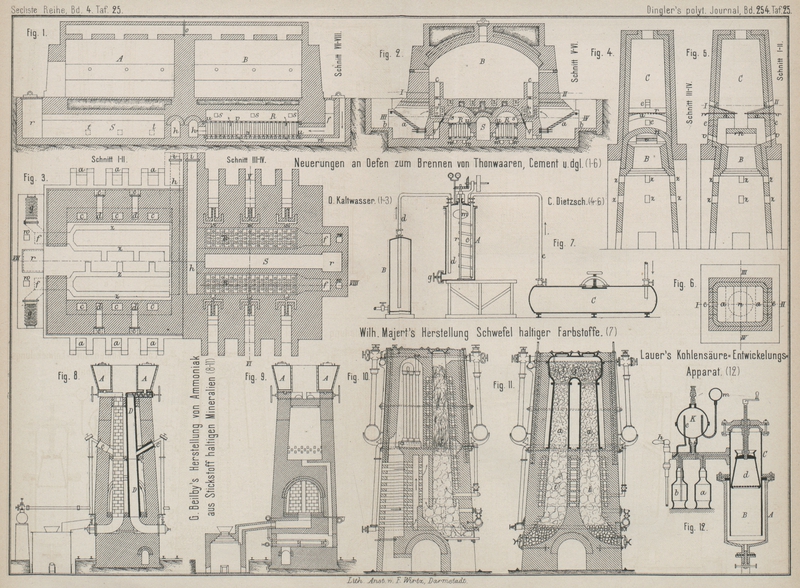

Patentklasse 80. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 13, 16, 22 und 25.

Neuerungen an Oefen zum Brennen von Thonwaaren u. dgl.

O.

Kaltwasser in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 28140 vom 1. Januar 1884) verwendet zum Brennen von Verblendsteinen, Terrakotten u. dgl. zwei

neben einander liegende, gleichgebaute Ofenkammern A

und B (Fig. 1 bis 3 Taf. 25). Dieselben sind

auf den gegenüber liegenden leiten mit je 3 Rosten a

versehen, von welchen Schächte c nach den Ofenkammern

führen. Die Luftschächte d können durch Schieber e geschlossen werden. Die Kanäle z in der Sohle der Ofenkammern münden in die lothrechten Kanäle f, welche mit den Planrosten g in Verbindung stehen. Die aus Röhren gebildeten Regeneratoren R stehen mit den Kanälen h, welche nach dem Schornsteine führen und durch die Schieber i abstellbar sind, in Verbindung. Diese Röhren, aus

Glas (? Ref.), Porzellan oder einem hierzu geeigneten

Materiale hergestellt, sind an den Enden mit quadratischen und theils rechteckigen

Flanschen versehen, welche auf ihrem Umfange Nuthen haben. Dieselben werden an

einander gestellt und ruhen in den untersten Stöſsen auf gemauerten Zungen. Die

Nuthen selbst werden durch entsprechende Leisten v aus

demselben Materiale geschlossen. An den Seiten wendet man hakenförmige Leisten an,

welche in gemauerten Vertiefungen u der Umfassungswände

liegen. Die Kanäle w führen den Regeneratoren frische

Luft zu, welche dann hoch erhitzt durch Kanäle s und

Schächte c in den Ofen tritt. Einsteigschächte r führen nach den Gängen S, um von hier durch Oeffnungen t in die

Regeneratoren zu gelangen.

Nachdem eine Ofenkammer B eingesetzt ist, wird der zu

dieser Kammer gehörige Schieber i gezogen und die

zugehörigen Planroste g werden ebenfalls beschickt. Die

Feuergase ziehen durch die lothrechten Kanäle f und die

Regeneratoren R nach dem Kanäle h und von hier in den Schornstein. Die in die Kanäle w fallende frische Luft streicht durch die Röhren der

Regeneratoren, erhitzt sich an den Wänden derselben und zieht durch die Kanäle s in die Schächte c, um

von hier durch den Ofen, die Sohlkanäle z und die

Kanäle f und h nach dem

Schornsteine zu gelangen. Gleichzeitig sind die ebenfalls zu dieser Kammer gehörigen

Treppenroste a mit Kohlen beschickt worden, die davor

liegenden Thüren b mit geringer Luftzufuhr geschlossen,

so daſs die Kohlen schwelend brennen. Die hierbei sich entwickelnden Gase ziehen,

wie durch Pfeile angedeutet, in die Schächte c, wo die

Gase mit der heiſsen Luft verbrennen. Die den 6 Schächten entströmende heiſse Luft

durchzieht den Ofen. Da die zu dieser Kammer gehörenden Schieber gezogen sind, so

wird frische Luft durch die Schächte d dem Ofen

zugeführt, welche mit den Wasserdämpfen durch die Sohlkanäle nach dem Schornsteine

abgeführt wird. Der Schmauchprozeſs geht nun weiter, bis das Wasser aus den Steinen

entfernt ist und der Brand zum Vollfeuer übergeht. Dem entsprechend wird auch das

Feuer auf den Planrosten durch Schlieſsen der Schieber abgeschwächt und beim

Vollfeuer eingestellt. Der Ofen arbeitet weiter, bis der Brand fertig ist, in der

Weise, daſs die aus dem Ofen ziehende Wärme die Regeneratoren erhitzt, wozu

ursprünglich die Hilfsroste mitbenutzt worden sind.

Nach diesem Feuerungssysteme ist somit vom Anfange der Inbetriebsetzung des Ofens bis

zur Fertigstellung des Brandes nur ein heiſser, bis zur Weiſsglühhitze entwickelter

Luftstrom durch die Steine geführt worden, welcher, da derselbe keine

Verbrennungsproducte enthielt, auch nicht reducirend auf das in den Steinen

enthaltene Eisenoxyd wirken kann.

Ist die Kammer A eingesetzt und der Brand in B fertig, so werden die Schieber i und q zur Kammer B geschlossen, die Schieber o und i zur Kammer A gezogen, so daſs die Wärme dahin übersteigt und den Betrieb in der

beschriebenen Weise einleitet.

Der tragbare Muffelofen zum Einbrennen von Glasurfarben

von Lacroix besteht nach dem Bulletin de la Société d'Encouragement, 1884 Bd. 11 S. 218 aus einem

Kasten AC, auf dessen Rost D mittels kleiner Stützen E die mit

Glasabzugsrohr F versehene Muffel B steht. Der Kasten ist mit Deckeln G und mit einem Schornsteine H versehen.

Textabbildung Bd. 254, S. 339

C. Dietzsch in Saarbrücken (* D. R. P. Zusatz Nr. 27742

u. 27891 vom 23. Januar 1884, vgl. 1883 250 * 520) will

bei seinen Cementbrennöfen mittels durch

Zahnstangengetriebe bewegter Schieber die vorgeglühte Masse aus den Vorwärmern in

den Brennraum befördern.

Einfacher ist es, den Vorwärmer C (Fig. 4 bis 6 Taf. 25) direkt über den

Brennraum B zu setzen. Um einen Zwischenraum zwischen

dem Brennraume B und dem Vorwärmer C herzustellen und es möglich zu machen, den Brennraum

B für sich zu bedienen, ist derselbe von einem

Grewölbebogen n überbrückt, auf welchen sich die vom

Vorwärmer C niederfallende Masse aufsetzt. Zwei weitere

Gewölbebogen a lassen in ihrer Mitte eine Oeffnung,

durch welche die Masse nach n niederfällt. Die vom

Brennraume B aufsteigenden Gase schlagen um den

Gewölbebogen n herum und treten zwischen n und a in den Vorwärmer.

Die Oeffnungen e dienen dazu, die vorgeglühte Masse nach B zu befördern; durch die Oeffnungen v erfolgt das Schüren und Reinigen des Brennraumes B, durch die Oeffnungen z

das Nachstoſsen der hängenbleibenden Masse. Im Scheitel der Gewölbe a ist noch ein aus einzelnen Stäben bestehender Rechen

r angebracht, um durch Vor- oder Zurückschieben

derselben das Nachfallen der Masse vom Vorwärmer C nach

dem Brennraume B zu regeln.