| Titel: | Neuerungen an Aufwindungsregulatoren für Selfactoren. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 369 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Aufwindungsregulatoren für

Selfactoren.

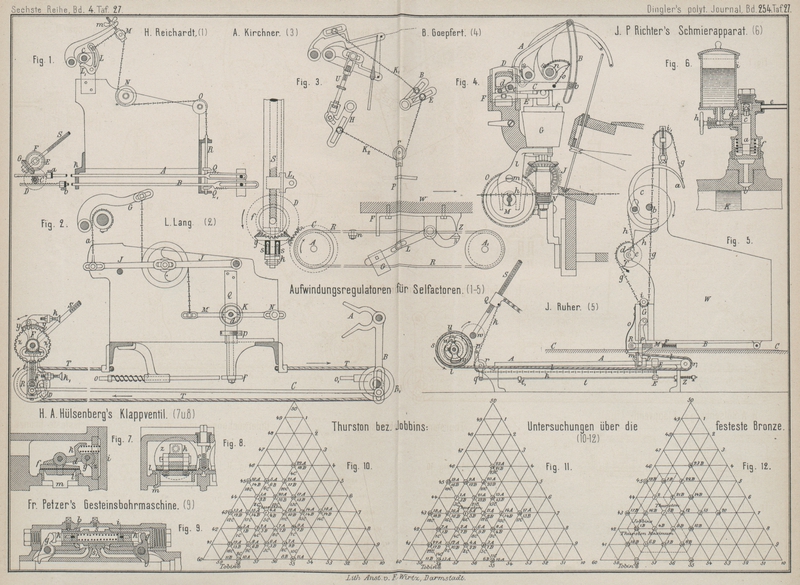

Patentklasse 76. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Neuerungen an Aufwindungsregulatoren für Selfactoren.

Die verschiedenen im Gebrauche befindlichen Vorrichtungen zur selbstthätigen

Verstellung des Angriffspunktes der Aufwindekette am Quadrantenarme bei Selfactoren

während der Bildung des Kötzeransatzes durch entsprechende Drehung der im

Quadrantenarme liegenden Schraubenspindel, an deren Mutter die Kette befestigt ist,

bewerkstelligen fast alle die Verschiebung dieser Mutter während der Einfahrt des

Wagens, also während der Aufwindungsperiode selbst (vgl. u.a. Jaegle 1881 241 * 445). Es

ist dies in so fern ein Fehler, als während dieser Periode die Kette durch den

hereinfahrenden Wagen von ihrer Trommel abgezogen, daher die Mutter mit groſser

Kraft an die inneren Flächen im Quadrantenarme gepreſst wird und folglich ihrer

Verschiebung einen starken Widerstand entgegensetzt. Es bedarf also schon einer

gröſseren Kraftäuſserung, um das um die Antriebsrolle am Quadranten geschlungene

Seil am Wagen festzuhalten, damit es von diesem mitgenommen wird, was eben nur durch

gröſsere Aenderungen in der Spannung der aufzuwindenden Fäden erzielt werden kann.

Anderentheils wird bei der Verschiebung der Mutter während des Aufwindens durch eine

beim Anfange der Wageneinfahrt auftretende Spannungsänderung sogleich die Mutter um

ein zu groſses Stück verstellt, so daſs für den übrigen Theil der Einfahrt die Fäden

zu schlaff werden und die Windung des Kötzeransatzes unregelmäſsig ausfällt.

Die neueren Aufwindungsregulatoren suchen diesen Uebelständen zu begegnen, indem

dieselben die Verschiebung der Quadrantenmutter während der Wagenausfahrt vornehmen,

genau so, wie es durch den Spinner von Hand gemacht werden muſs, wenn kein Regulator

vorhanden ist. Da nun Aufwinder und Gegenwinder nur während der Einfahrt des Wagens

in Bewegung sind, so dürfen die Wirkungen, welche eine zu starke oder zu schwache

Anspannung des zwischen Aufwinder und Gegenwinder befindlichen Fadenstückes hervorbringt, nicht

unmittelbar wie bisher auf die Quadrantenspindel übertragen, sondern müssen

aufgehoben werden und sich erst nachher bei der Wagenausfahrt in einer Verschiebung

der Mutter äuſsern. Es liegen vier solche neue Regulatoren patentirt vor, welche

alle aus dem Elsaſs oder der Schweiz stammen, wo meist höhere Nummern gesponnen

werden, ein Zeichen, daſs in solchen Spinnereien ein vollkommener Regulator noch

immer Bedürfniſs ist.

Jeder Aufwindungsregulator läſst sich in zwei wesentliche Theile scheiden; der erste

am Wagen befindliche Theil überträgt die bei Spannungsänderungen des aufzuwindenden

Fadens sich ergebende Bewegung des Gegenwinders und schaltet entsprechend derselben

den zweiten Theil, den Bewegungsmechanismus für die Quadrantenspindel, ein. Die

Regulatoren unterscheiden sich in Bezug auf den ersten Theil ihrer Einrichtung nicht

so wesentlich von einander. Die Verschiebung der Quadrantenmutter hat nach einem

bestimmten Gesetze zu erfolgen. Die Gröſse der Verschiebung muſs mit dem Wachsen des

Kötzeransatzes eine immer kleinere werden, oder bei derselben Fadenspannung, also

bei gleicher Höhe des Gegenwinders muſs die Wirkung des Regulators abnehmen. Da nun

mit wachsendem Kötzeransatze der Aufwinder steigt, so wird dieser Bedingung

entsprochen, daſs durch eine Verbindung des Gegenwinders mit dem Aufwinder die

Bewegung des ersteren in ihrem Einflüsse auf die Einschaltung des Regulators

gemindert wird.

Bei dem Regulator von Aug. Kirchner in Mülhausen i. E.

(Erl. * D. R. P. Nr. 14878 vom 19. Januar 1881) ist die Verbindung des Aufwinders

mit dem Gegenwinder in gewöhnlicher Weise durch eine Kette bewerkstelligt. Die

Einrichtung gewährt aber, wie aus der Skizze Fig. 3 Taf. 27

ersichtlich, durch die Benutzung zweier Ketten K1 und K2, der Verbindungsschraube U und die zwischen diesen Gliedern befindlichen Schlitzhebel B, E und H eine

weitgehende Verstellbarkeit. An der Kette K2 hängt mit der Rolle r

die Stange P, welche am anderen Ende an den mit Gewicht

G belasteten Hebel L,

dessen rechte Seite die Zange Z bildet, angehängt ist.

Wenn sich der Gegenwinder senkt, so wird der um die beiden Rollen A und A1 gelegte endlose Riemen R von der Zange Z geklemmt und von dem

einfahrenden Wagen mitgenommen. Die dadurch der Rolle A

ertheilte Drehung überträgt diese durch das mit derselben verbundene Zahnrad C auf D und durch das mit

letzterem verbundene Kegelrad f auf das auf der

Quadrantenspindel S lose sitzende Kegelrad g, welches in seiner Nabe die auf dem Klauenmuffe k schleifenden Stifte s

trägt. Bei der jetzt stattfindenden Bewegung erfolgt keine Verbindung des Kegelrades

g mit der Quadrantenspindel durch die Stifte s. Wenn aber der Wagen ausfährt, wo durch den hoch

stehenden Aufwinder die Zange Z ganz geöffnet, der

Riemen R also in Ruhe befindlich ist, stöſst der am

Wagen W sitzende Winkel F

gegen den am Riemen R

befestigten Ansatz n, in Folge dessen der Riemen R die Bewegung bei der Wageneinfahrt nach rückwärts macht. Bei der

hierdurch erzielten Drehung des Rades g wird dasselbe

durch die sich vor die Klauen des Muffes k legenden

Stifte s mit der Quadrantenspindel S gekuppelt und dann die Mutter L1 bei Drehung der Spindel S ein Stück nach oben verschoben. Durch Auswechseln des

Räderpaares C, D kann noch je nach der zu spinnenden

Fadenstärke die Gröſse der Verschiebung geändert werden.

Der Regulator von H. Reichardt in

Buhl (* D. R. P. Nr. 14959 vom 1.

Januar 1881) ist doppelt wirkend, indem derselbe nicht nur eine

Verstellung der Quadrantenmutter vom Quadrantenmittelpunkte nach oben, sondern auch

zurück zu demselben bewirken kann. Wie aus Fig. 1 Taf. 27

ersichtlich, ist die an dem Schlitzhebel L angehängte,

über eine am Gegenwinderarme durch Flügelmutter m

leicht verstellbare Rolle M und die Rollen N und O laufende Kette mit

dem die beiden Nasen Q und Q1 tragenden verschiebbaren Stabe R verbunden. Beim Herausgehen des Gegenwinders aus der

die richtige Fadenspannung bedingenden Mittellage nach oben oder unten trifft

entweder die Nase Q1

gegen die Zähne der Stange B, oder die Nase Q gegen die Zähne der Stange A, worauf die betreffende Stange B oder A von dem einfahrenden Wagen zurück verschoben wird.

Die Stangen A und B

greifen an ihrem vorderen Ende durch Verzahnungen in das Getriebe C, welches dann die bei der Verschiebung der einen

Stange erhaltene Drehung durch die auswechselbaren Stirnräder D und E sowie die

Kegelräder F und G auf die

Quadrantenspindel S überträgt. Durch eine ähnliche

Klinkenkuppelung wie bei dem Kirchner'schen Regulator

(Fig. 3)

wird jedoch nur die bei der Wagenausfahrt, wenn durch den an die Ansätze a und b der Stangen A bezieh. B stoſsenden

Winkel k dieselben in die Anfangsstellung

zurückgebracht werden, dem Getriebe C in umgekehrter

Richtung ertheilte Bewegung der Quadrantenspindel S

mitgetheilt. Der Aufwinder äuſsert seine die Regulirung schwächende Wirkung durch

eine auf seiner Welle sitzende Curvenscheibe c, gegen

welche sich der andere Arm L1 des Schlitzhebels L legt. Bei diesem

Regulator wird, da sonst die Stangen A und B zu lang und weit über den Selfactor hinausreichen

würden, nur die gegen Schluſs der Wageneinfahrt bestehende Gegenwinderstellung für

die Regulirung benutzt.

Einen doppelt wirkenden Regulator hat auch L. Lang in

Derendingen (* D. R. P. Nr. 18086 vom

26. Oktober 1881) angegeben. An dem Wagen ist die über die Rollen R und R1 (Fig. 2 Taf. 27) gelegte

Schnur T befestigt, so daſs bei der Bewegung des Wagens

die vordere Scheibe R durch einen Kurbelzapfen den

Hebel D in Schwingungen setzt. Am anderen Arme dieses

um den Quadrantenmittelpunkt schwingenden Hebels D

befinden sich die beiden Klinken y und y1, welche bei ihrer

Bewegung so lange auf dem an dem Hebel F sitzenden und

die beiden Schalträder

z und z1 überdeckenden Schilde aufliegen, als sich der

Hebel F in lothrechter Stellung befindet; von den

Klinken y und y1 greift nur die eine oder die andere in das

entsprechende Schaltrad z bezieh. z1 ein, je nachdem der

Hebel F mit dem Schilde nach rechts oder links aus

seiner Mittellage getreten ist. Die Schalträder übertragen dann in bekannter Weise

die erhaltene Bewegung auf die Quadrantenspindel S. Ob

diese Bewegung nun in dem einen oder dem entgegengesetzten Sinne zu erfolgen hat,

wird von dem Gegenwinder aus dadurch bestimmt, daſs gegen Schluſs der Wageneinfahrt

die Stellung des mit dem Gegenwinder G durch den

Zwischenhebel J verbundenen, um den festen Zapfen d drehbaren Hebels M

bestimmt wird. Der einfahrende Wagen stöſst nämlich mit der Sternscheibe f gegen den festen Steh bolzen o1, so daſs durch die dadurch erzielte

Drehung der Scheibe f auch die Curvenscheibe p gedreht und in Folge dessen die bis dahin abgehaltene

Blattfeder Q frei wird und den bisher fest gehaltenen

Hohlkegel K auf den mit dem Hebel M verbundenen Vollkegel preſst. Ist nun der Gegenwinder

in seiner Normalstellung, so kommt am Schlüsse der Wageneinfahrt der Zapfen N des Hebels M zwischen

die Gabel A und wirkt dadurch nicht auf den mit dieser

verbundenen Hebel B; bei einer Abweichung des

Gegenwinders nach oben oder nach unten, derzufolge ein Rückwärts- oder

Vorwärtsdrehen der Schraubenspindel S erforderlich ist,

wird der Hebel B etwas nach links oder nach rechts

gedreht und dadurch mittels der Stange C der Hebel F aus seiner lothrechten Stellung verschoben; beim

darauf folgenden Wagenauszuge kommt nun die eine der beiden Klinken y oder y1 zur Wirkung. Am Ende seines Auszuges stöſst der

Wagen an eine der beiden an dem Hebel F befindlichen

Schrauben k oder k1 und führt dadurch letzteren in seine normale

Stellung zurück. Zu gleicher Zeit wird auch durch den anstoſsenden Bolzen o die Curvenscheibe p

zurückgedreht, die Feder Q dadurch weggedrückt und der

Hebel M wieder frei gemacht.

Die abnehmende Wirkung der Regulirung auf die Quadrantenspindel S wird hier nicht nur durch die Verbindung des

Zwischenhebels J mit der Aufwinderwelle mittels der

Kette a erzielt, sondern es ist noch eine besondere

Einrichtung dafür vorhanden. Der Zapfen, durch welchen die Stange C an dem Hebel F angehängt

ist, sitzt auf einer Mutter der in dem geschlitzten Hebel F lagernden Schraube t; bei der Bewegung der

Schalträder z und z1 wird durch das Kegelräderpaar r die Schraube t gedreht

und der Angriffspunkt der Stange C immer näher an den

Drehpunkt des Hebels F gerückt, so daſs auch der

bewirkte Ausschlag desselben und dadurch die Verschiebung der Quadrantenmutter immer

geringer wird.

Bei dem einfach wirkenden Regulator von Jos. Ruher in

Mülhausen i. E. (* D. R. P. Nr. 26001

vom 16. August 1883) ist eine solche die Abnahme der Regulirung

bewirkende Einrichtung noch dahin erweitert, daſs die Thätigkeit des Regulators

selbstthätig aufgehoben wird, wenn der Kötzeransatz auf den Spindeln fertig

aufgewunden ist. Wie aus Fig. 5 Taf. 27 zu ersehen

ist, hängt in der vom Gegenwinderarme a ausgehenden,

über eine stellbare Spannrolle i1 gelegten und auf der Rolle d befestigten Kette g mit der Rolle i das in einer am Wagen W

angebrachten Führung gleitende Stück G. Mit der Rolle

d ist eine kleinere Rolle e fest verbunden, von welcher eine Kette h

nach der auf der Aufwindewelle b sitzenden Scheibe c geht. In dieser Weise ist die Verbindung von

Aufwinder und Gegenwinder erreicht, wobei der an der Rolle d steckende Anschlagstift f ein zu groſses

Abziehen der Kette g von dem niedergehenden Gegenwinder

verhindert. Auf einer auf dem Fuſsboden festen Schiene C schleift mit einer Rolle R der am Wagen W angelenkte Hebel B,

welcher vorn die von einer Feder F nach auswärts

getriebene Schieberplatte M trägt. Auf diese Platte

setzt sich gegen Ende der Wageneinfahrt, wenn sich der Hebel B in Folge der Abbiegung der Schiene C

gesenkt hat, der an dem Gleitstücke G befindliche

Zahnhebel P auf, wenn der Gegenwinder durch die Fäden

übermäſsig hereingezogen und dadurch das Gleitstück G

gehoben ist. Beim folgenden Wagenauszuge trifft dann der Zahnhebel P gegen den auf der Stange A sitzenden Schieber D, findet an der Platte

M seinen Widerhalt und nimmt dadurch D mit. An dem Schieber D

ist eine Schnur l angehängt, welche über die Rolle r1 nach vorn zu der

Scheibe s führt und hier einige Male umgeschlungen und

befestigt ist. Durch die Mitnahme des Schiebers D durch

den herausfahrenden Wagen W wird nun die Schnur l von der Scheibe s

abgezogen und die derselben dadurch ertheilte Drehung durch die von einer

Reibungsfeder gehaltene Klinke y auf das Schaltrad x und durch das Räderpaar w,

w und das gewöhnliche Kegelräderpaar auf die Quadrantenspindel S übertragen, so daſs die Mutter Q eine Verschiebung nach aufwärts erfährt.

Am Schlusse der Wagenausfahrt trifft ein Arm m der

Platte M gegen den Stift p, welcher nebst der Platte M zurückgedrückt wird

und dadurch den Hebel P für die folgende Wageneinfahrt

wieder frei macht. Gleichzeitig dreht die im Inneren der losen Scheibe s angebrachte Spiralfeder v die Scheibe zurück, wobei die Klinke y

ausschnappt, die abgezogene Schnur l wieder

aufgewickelt und der Schieber D in seine

Anfangsstellung zurückgebracht wird.

Mit der Quadrantenmutter Q ist ferner die um die Rolle

r geführte, an den ebenfalls auf der Stange A verschiebbaren Arm E

angehängte Kette k verbunden und wird dadurch der Arm

E bei wachsendem Kötzeransatze bezieh. beim

Höhersteigen der Mutter Q immer weiter nach vorn

gezogen. Dieser Arm E hält nun den Schieber D beim Zurückgehen auf, so daſs der Weg während der

Mitnahme von D durch den Zahnhebel P dadurch immer kleiner, also die Verschiebung der

Mutter Q geringer wird. Der Arm E ist auch auf der von der Feder Z stetig

nach rechts gezogenen

Stange t geführt und trifft bei vollendetem

Kötzeransatze, wenn die Mutter Q in ihrer höchsten Lage

angekommen ist, gegen einen Stellring t1 auf der Stange t,

nimmt dieselbe unter Zusammendrückung der Feder Z mit

und bewegt, da die Stange t an dem unteren Ende q des Doppelhebels angehängt ist, an dessen oberem Ende

der Anschlagstift p sitzt, letzteren gegen den

herausfahrenden Wagen entgegen. Die Schiebeplatte M mit

dem Ansatze m wird daher entsprechend zurückgedrängt,

so daſs eine Blattfeder o vor m treten und das Zurückspringen von M

(vermöge der Feder F) hindern kann. Der Hebel P findet nun keine Stütze mehr auf M und die Thätigkeit des Regulators ist hiermit

gänzlich aufgehoben.

Schlieſslich sei noch eine Neuerung an Aufwindungsregulatoren erwähnt, welche sich

nur auf den ersten Theil des Mechanismus bezieht und namentlich die bei den beiden

letztbeschriebenen Constructionen vorgefundene Eigenthümlichkeit betrifft, nämlich

die Abnahme der Regulirungsthätigkeit bei wachsendem Kötzeransatze durch eine

besondere Einrichtung genauer zu bestimmen. Diese von Bernh.

Goepfert in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 26793 vom 20. Mai 1883) angegebene Anordnung

kann bei den Regulatoren gewöhnlicher Construction Anwendung finden, wo bekanntlich

ein endloses, zugleich über eine Rolle am Wagen geschlungenes Seil beim Festhalten

dieser Rolle während der Wageneinfahrt die Quadrantenspindel durch seine Mitnahme

bewegt. In Fig.

4 Taf. 27 ist statt des Seiles eine Kette h

angebracht, in welche das Rad J eingreift, um im losen

Zustande sich einfach auf der Kette h abzurollen, im

anderen Falle aber – wenn an der Drehung gehindert – die Mitnähme der Kette h durch den einfahrenden Wagen zu bewirken. Die

Feststellung des Rades J erfolgt nun, wenn der in den

Armen E hängende Vollkegel f, welcher in den mit dem Rade J durch ein

Kegelräderpaar in Verbindung stehenden Hohlkegel G

paſst, niedergedrückt ward. Die Arme E sind an dem in

einer Führung F verschiebbaren Gleitstücke D befestigt, welch letzteres noch einen um die Achse

c drehbaren zweiarmigen Hebel C trägt; der rechte Endzapfen b des Doppelhebels C führt sich in einem

Schlitzhebel B des auf der Gegenwinderwelle stellbar

befestigten Armes A und der linke Endzapfen d von C gleitet in einem

Schlitze der festen Führung F. Der Doppelhebel C ist gleichzeitig durch eine Kette o mit der Aufwinderwelle n

verbunden.

Im gewöhnlichen Zustande liegt der Kegel f in dem

Hohlkegel G und hält diesen fest, so daſs die

Quadrantenspindel durch die Mitnahme des Rades J durch

die Kette h gedreht wird. Erhalten aber dadurch die

aufzuwindenden Fäden nicht genügende Spannung, so geht der Gegenwinder mit dem Arme

A und dem Schlitzhebel B in die Höhe, der Zapfen b hebt den

Doppelhebel C rechts hoch und dadurch wird der Kegel

f ausgelöst, das Rad J

lose, daher die Kette h auf die Bewegung der

Quadrantenspindel wirkungslos; die Mutter bleibt in Ruhe. Zur Abänderung der

Regulirungsbewegung dient eine Curvenscheibe M, auf

welche sich mit dem Zapfen m der Lagerarm l des Hohlkegels G legt.

Die Scheibe M wird durch das Schneckengetriebe NO langsam gedreht, wodurch sich der Hohlkegel G senkt und immer weniger von dem Vollkegel f festgehalten wird.

G.

R.

Tafeln