| Titel: | Ueber die Herstellung und Gewinnung von Schwefligsäure. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 383 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung und Gewinnung von

Schwefligsäure.

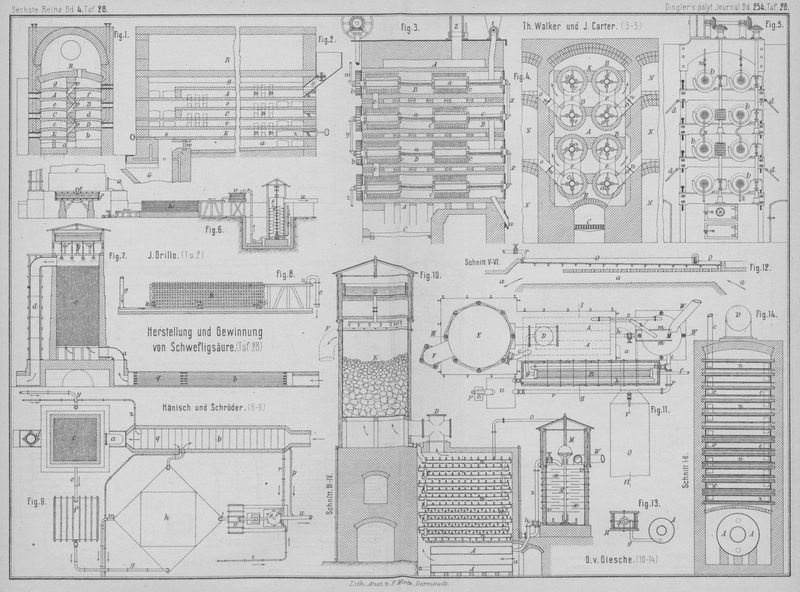

Patentklasse 40. Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Ueber die Herstellung und Gewinnung von Schwefligsäure.

Th. Walker und J. F. Carter in

Philadelphia (* D. R. P. Nr. 28308

vom 18. November 1883) wollen bei ihrem Erzröstofen das zu röstende oder zu chlorirende Erz durch Retorten führen,

in denen es durch Rührwerke in beständiger Bewegung erhalten wird. Die dazu

verwendeten Retorten B (Fig. 3 bis 5 Taf. 28) sind von dem

Heizraume A umgeben, welcher mit Feuerung C und Rauchabzug Z

versehen ist. Durch die Kopfwände der Retorten führt der Länge nach eine Hohlwelle

a mit Rührarmen c,

deren flache Zähne mit der Drehungsebene einen Winkel bilden. In die Hohlwelle wird

von dem einen Ende her durch Rohr w Wasser eingeführt,

welches am anderen Ende durch das Rohr x in die

Hohlwelle der zweiten Retorte, aus dieser durch das Rohr y in die folgende u.s.f. bis zur letzten Retorte gelangt und von da durch

das Rohrs abflieſst.

Durch die inneren Scheidewände K wird jede der Retorten

der Länge nach zum Theile eingeschlossen und zugleich eine Oeffnung zwischen

letzteren und der Ummauerung abwechselnd an gegenüber liegenden Ofenenden gelassen,

so daſs die Feuergase vom Herde aus einen Zickzacklauf nach aufwärts, wie durch

Pfeile angegeben, nehmen müssen, um oben durch das Abzugsrohr Z zu entweichen. Die Drehung der Rührer erfolgt mittels

der Schneckengetriebe b. Durch die schrägen

Seitenkanäle o sind die Retorten mit Kammern N verbunden, in denen sich etwa mitgerissener Ruſs u.

dgl. ablagern soll. Die Klappen n dieser Kanäle können

mittels Handhaben d eingestellt werden.

Da die Retorten durch ungleiche Erwärmung sich ausdehnen und zusammenziehen, so

müssen die Rührer so eingerichtet sein, daſs dieselben unter keinen Umständen an die

Wände derselben anschlagen können. Zu diesem Zwecke ist jede Kopfwand der Retorten

mit einer Oeffnung von gröſserem Durchmesser versehen, als die Hohlwelle Durchmesser

hat, und die Welle

selbst wird von einer gröſseren Platte getragen, so daſs bei einer

Seitenverschiebung stets die Oeffnung von der Platte geschlossen gehalten wird.

Das Erz wird durch den Trichter t in die obere Retorte

B eingeführt- zugleich setzt man die Rührer in

Umdrehung und läſst Kühlwasser durch die Röhren und die Hohlwellen durchflieſsen, um

ein Verbiegen der Wellen in Folge der starken Erhitzung zu verhüten. Es wird nun

ununterbrochen in beliebig regelbarer Menge Erz durch den Trichter t in die obere Retorte B

eingeführt, durch die Drehung der Rührer wird dasselbe aufgerührt und kommt dann

sowohl mit der heiſsen Luft im Inneren der Retorte, als auch mit deren Wandungen in

allseitige Berührung. Durch die schräg gestellten Röhren wird das Erz ununterbrochen

den Kanälen e zugeführt, um in die nächste Retorte zu

fallen, bis es schlieſslich durch Kanal u den Apparat

verläſst. Jede Retorte ist mit Luftöffnungen versehen. Um durch sämmtliche Retorten

einen Luftzug zu erzeugen, ward der Luftkanal in der untersten Retorte B geöffnet und ebenso der von der obersten Retorte in

die Ruſskammer N führende Rauchkanal o nahe an der Stelle der Einführung. Dadurch wird ein

von genanntem Luftkanal herkommender Luftzug erzeugt, welcher die Retorten und das

darin enthaltene Erz in einer Richtung durchstreicht, entgegengesetzt der

Bewegungsrichtung des Erzes.

Nach einem Berichte von C. M. Cresson im Engineering and Mining Journal, 1884 Bd. 37 * S. 294

bewährte sich dieser Apparat zum Rösten von Pyriten mit

42,2 Proc. Schwefel.

Der Röstofen von J. Grillo in

Neumühl-Hamborn (* D. R. P. Nr. 28458

vom 29. Januar 1884) besteht, wie Fig. 1 und 2 Taf. 28 zeigen, aus über

einander liegenden Röstmuffeln A bis E und Feuerzügen a bis g. Das Erz wird bei o auf

die obere Röstsohle A gebracht, von dieser durch

Schlitze auf die nächste Sohle B, schlieſslich bis E, auf welcher Sohle das Erz todt geröstet wird. Die

Feuerungsgase, welche einem Generator G oder einer

direkten Feuerung entnommen werden, umspülen die Röstmuffeln auf drei Seiten und

nehmen den entgegengesetzten Weg wie die Erze. Die sich bei der Röstung entwickelnde

Schwefligsäure zieht durch die Schlitze v und die in

den Seiten wänden eingemauerten Rohre zur Staubkammer R, aus welcher sie zur Schwefelsäurefabrik übergeführt wird. Soll ein schwer

zu röstendes Erz auf der unteren Sohle mit direktem Feuer todt geröstet werden, so

wird der Schieber w geschlossen, s und z werden geöffnet

und die Feuergase dadurch gezwungen, anstatt unter der Röstsohle durch die

Röstmuffel E zu ziehen, um so unmittelbar auf die Erze

zu wirken. Durch die Schieberöffnung bei z treten die

Feuergase in den Feuerzug b und nehmen von da ab den

gewöhnlichen Weg wieder auf.

Hänisch und M. Schröder in

Rosdzin, Schles. (* D. R. P. Nr.

26181 vom 18. Januar 1883 und Zusatz Nr. 27581 vom 23. November 1883)

wollen die in den

Röstgasen enthaltene Schwefligsäure durch Wasser absorbiren lassen, die erhaltene

Lösung dann auf etwa 100° erwärmen, zerstäuben und durch einen Luftstrom die

Schwefligsäure zur Schwefelsäuredarstellung fortführen. Da die so erhaltenen Gase

etwa doppelt soviel Schwefligsäure enthalten als die Verbrennungsgase des Schwefels,

so wird der Kammerraum nicht einmal halb so groſs zu sein brauchen als bei Schwefel

und auch der Salpeter verbrauch wird sich erheblich beschränken lassen.

Die gekühlten Röstgase treten durch das Rohr a (Fig. 6 bis 9 Taf. 28),

nachdem zuvor ihre Wärme im Apparate b nutzbar gemacht

worden ist, unten in den Röstgas-Entsäuerungsthurm c

ein und werden oben durch ein Rohr d mit Hilfe eines

Gebläses abgesaugt. Der Thurm enthält zur guten Vertheilung des durch Rohr y von oben herabflieſsenden Wassers entweder

Lattennetze, regelmäſsig geformte Steine, Kokes oder sonstiges hierzu brauchbares

Material. Aus dem Thurme c gelangt das

Absorptionswasser der Schwefligsäure durch Rohr e in

den etwas tiefer gelegenen geschlossenen Sammelbehälter f und von hier durch das etwa 1m,5

abfallende Rohr g in die unterste Schicht des

Vorwärmapparates h. Derselbe ist aus einer gröſseren

Anzahl 3mm dicker Bleiplatten zusammengesetzt, aus

denen eine entsprechende Anzahl etwa 4cm hoher,

über einander befindlicher Bleikammern gebildet ist. In die untere Schicht tritt das

durch Rohr g zugeführte Wasser von links nach rechts

ein und gelangt hierauf durch eine seitliche Verbindung i, welche die ganze Länge der Seitenkante einnimmt, in die dritte Schicht,

geht hier von i nach h und

sodann weiter in die 5., 7., 9.... Schicht. Die den geraden Zahlen entsprechenden

Schichten dienen in gleicher Weise zum Herabflieſsen des bereits entsäuerten heiſsen

Wassers, welches im weiteren Verlaufe des Verfahrens erhalten wird. Die

Strömungsrichtungen des letzteren bei l eintretenden

Wassers kreuzen sich rechtwinklig mit denen des aufsteigenden sauren Wassers, so

daſs die Uebergangsstellen für das herabflieſsende entsäuerte Wasser an der vorderen

und hinteren Seite des Apparates h liegen. Damit der

Apparat durch den auf demselben ruhenden Druck nicht verbogen wird, befinden sich

zwischen den einzelnen Platten Träger von Bleistreifen, welche in den verschiedenen

Schichten immer in den Strömungsrichtungen des Wassers liegen. In Folge der leichten

Uebertragung der Wärme durch die dünnen Bleiwände wird das aufsteigende kalte Wasser

nach und nach erwärmt, während das in den dazwischen liegenden Schichten

herabflieſsende entsäuerte heiſse Wasser in gleichem Maſse abgekühlt ward und

schlieſslich durch das Rohr m abflieſst.

Das im Apparate h vorgewärmte saure Wasser tritt bei n aus und flieſst durch das Rohr o in den etwas tiefer gelegenen Apparat b, in welchem die aus den Freiberger Röstöfen mit den

Gasen abgehende Wärmemenge zur weiteren Erhitzung des bereits vorgewärmten Wassers

nutzbar gemacht

werden soll, womit zugleich eine theilweise Kühlung der Röstgase verbunden ist.

Dieser Apparat läſst sich mit Anpassung an die im einzelnen Falle vorliegenden

Verhältnisse in der verschiedenartigsten Weise ausführen, da es hier nur auf eine

möglichst groſse Heizfläche ankommt. Alle derartigen Einrichtungen werden stets auf

ein System geschlossener Bleipfannen zurückzuführen sein, welche entweder

vollständig im Röstgas-Abführungskanale liegen, oder nur die Decke desselben bilden

und die einen Sammelraum für die sich etwa jetzt schon zum Theile entwickelnden Gase

besitzen. Dieser Sammelraum steht zum Zwecke der stetigen Abführung der sich

bildenden Gase mit dem Hauptgasrohre u durch das

Leitungsrohr p in Verbindung. In der Zeichnung besteht

der Apparat b aus fünf über einander angeordneten,

seitlich verbundenen Bleipfannen, von welchen vier im und die oberste auf dem

Röstgaskanale liegt. Wegen der Schwierigkeit, bei etwaigem Durchbrennen an den

unteren Pfannen Ausbesserungen auszuführen, ist es vortheilhafter, nur obenauf

liegende Pfannen anzuwenden, da der Röstgaskanal ohne Nachtheil entsprechend

erweitert und verflacht werden kann.

Auſser dem mit bereits vorgewärmtem Wasser gespeisten Apparate b ist noch zur vollständigen Kühlung der Röstgase eine

ähnliche, aber kleinere Anlage q erforderlich, welche

durch das Rohr z von gewöhnlichem kalten Wasser

durchflössen wird, das nach Aufnahme der letzten Wärme der Röstgase zum Abflüsse

gelangt und immer wieder durch frisches Wasser ersetzt wird.

Das im Apparate b auf 97 bis 98° erhitzte Wasser flieſst

jetzt ununterbrochen durch das Rohr r in den oberen

Theil des in einem Schachte befindlichen Entsäuerungsthurmes s. Derselbe besteht aus einem 4 bis 5m

hohen und 2m weiten runden Thurme, dessen unterer

Theil zugleich als Behälter für das entsäuerte Wasser dient. In der Mitte des

Thurmes steht eine mit Blei überzogene eiserne Welle, welche in Entfernungen von

0m,25 wagerechte, aus verbleitem Eisenblech

bestehende Scheiben von 1m,5 Durchmesser trägt.

Zwischen diese einzelnen Scheiben greifen ebenso viel aus gleichem Materiale

angefertigte Ringe, welche an den Innenwänden des Thurmes befestigt sind und in der

Mitte einen Ausschnitt von 1m Durchmesser

besitzen. In den unteren Theil des Thurmes mündet ein Rohr t ein, welches zur Einführung von Luft bestimmt ist. Das auf die obere

Scheibe der in Umdrehung befindlichen Welle gelangende heiſse saure Wasser wird

abgeschleudert, fällt auf den ersten Ring, von diesem auf die zweite Scheibe u.s.w.,

bis es in den unten befindlichen Behälter gelangt. Durch Absaugen der Gase mit Hilfe

eines im Gasrohre u befindlichen Körting'schen Gebläses tritt von unten Luft ein, welche

dem vertheilten Wasser die Schwefligsäure entzieht und damit zu der Bleikammer

geführt wird. Das unten im Thurme angelangte entsäuerte heiſse Wasser wird durch

eine Pumpe in den Behälter r

gehoben, von welchem es

durch den Apparat h zurückflieſst und seine Wärme an

das kalte saure Wasser wieder abgibt.

Selbst aus solchen Röstgasen, welche nur 0,8 bis 1 Proc. Schwefligsäure enthalten,

soll man auf diese Weise in 1cbm Wasser 3k Schwefeldioxyd lösen und dabei eine völlige

Entsäuerung der Röstgase erzielen können. Solche verdünnte Lösungen sollen aber noch

eine nutzbringende Wiedergewinnung der Schwefligsäure gestatten.

Um nach diesem Verfahren allgemein aus an Schwefligsäure armen Oasen reichere Gase

oder selbst völlig reine Schwefligsäure zu gewinnen, soll zur Zerlegung der heiſsen

Schwefligsäurelösung statt Luft im Thurme s überhitzter

Wasserdampf verwendet werden. Der aus Schwefligsäure und Wasserdampf bestehende

Gasstrom gelangt nach dem Austritte aus dem Thurme in ein Kühlschlangensystem, in

welchem der Dampf verdichtet wird, so daſs aus dem letzteren nur SO2 entweicht, welche erforderlichenfalls noch durch

geeignete Substanzen getrocknet werden kann. Das im Kühlapparate sich verdichtende,

Schwefligsäure haltige Wasser flieſst in den Entsäuerungsthurm zurück, um wieder

seines Säuregehaltes beraubt zu werden. Die erhaltene reine Schwefligsäure gelangt

nun zur weiteren technischen Verwendung.

Ueber das Verfahren von M. Freytag (1881 239 215), durch welches eine Abscheidung der in den

Röstgasen enthaltenen weiſsen Dämpfe von Schwefelsäure erreicht werden soll, bemerkt

J. Schröder in der Chemischen Industrie, 1884 S. 118, daſs die Schwefelsäure viel weniger

schädlich auf die Pflanzen wirkt als die äquivalente Menge von Schwefligsäure; da

ferner die Schwefelsäure nur in verhältniſsmäſsig sehr geringer Menge in den

Röstgasen vorkommt, so kann dieses Verfahren nur unbedeutende Erfolge erzielen.

Einige Analysen der Röstgase von Zinkblende in Freiberger Oefen ergaben folgende

Mengen von Schwefel in 1cbm Gas:

Schwefel

als

SO2

14,20g

21,22g

8,90g

„

„

SO3

0,65

0,82

1,24

Es ist daher nicht ersichtlich, wie die Röstgase, selbst bei

vollständiger Entfernung des den Pflanzen weniger gefährlichen

Schwefelsäurehydrates, wesentlich an ihrer Schädlichkeit verlieren sollen (vgl. 1880

238 337).

Bei der in Fig.

10 bis 14 Taf. 28 dargestellten Anlage der Bergwerksgesellschaft G. v. Giesche's

Erben in Rosdzin (* D. R. P. Nr. 27608 vom 24. Juni 1883) kommen die zur Gewinnung von Schwefligsäure bestimmten Röstgase durch

den Kanal a, umspülen den eisernen, verbleiten

Luftbehälter A und die geschlossenen Bleipfannen n im Zickzackwege und werden durch den eisernen

Rohrstutzen D in den runden, auf einem gemauerten

Sockel stehenden Bleithurm E mit Hilfe eines im

Abzugsrohre F wirkenden Gebläses oder einer an F sich anschlieſsenden Esse gesaugt. Aus dem Behälter

G flieſst Wasser durch den bleiernen

Vertheilungsapparat w auf die aus Kokes u. dgl.

bestehende Füllung in E,

um so die in den

Röstgasen enthaltene Schwefligsäure, Schwefelsäure und Vitriole zu lösen. Die Lösung

flieſst durch ein Bleirohr c in die geschlossenen

Bleipfannen n und wird hier durch die Wärme der

Röstgase erhitzt. Die Verbindungsröhren e der

Bleipfannen n befinden sich abwechselnd in den

gegenüber stehenden Ecken und führen die Lösung aus der oberen Bleipfanne oben ab

und in die darunter befindliche Pfanne unten ein. Aus der letzten Pfanne flieſst das

saure Wasser durch natürlichen Druck mittels des Rohres x in den Thurm M oben ein. Die mit Scheiben

z versehene Welle N

wird durch Maschinenkraft in Drehung versetzt und dadurch mit Hilfe der Bleiteller

v das oben einflieſsende erwärmte saure Wasser

zerstäubt, während unten in den Thurm atmosphärische Luft einströmt, welche durch

Rohr f dem Apparate R

(Fig. 11)

zugeführt wird, aus letzterem durch g in den

Luftbehälter A tritt und durch Rohr h in den Thurm M

streicht.

Der Apparat R besteht aus cylindrischen, durch Bleirohre

q mit einander verbundenen Bleigefäſsen. Das aus

M durch i abflieſsende

heiſse Wasser umspült den Apparat R, flieſst durch das

Rohr k in den Behälter u

und wird durch eine Pumpe P wieder in den Behälter G auf den Thurm E gehoben

und von Neuem zur Absorption der Schwefligsaure in E

gebraucht. Im Apparate R gibt das Wasser seine Wärme an

die Luft ab und kommt wieder kalt in den Behälter G.

Die Länge des Apparates R ist so zu wählen, daſs die

Wärme des aus dem Thurme M kommenden Wassers

vollständig ausgenutzt wird. Die Luft kommt warm nach A

und wird hier durch die Ofengase noch mehr erwärmt, so daſs sie vollständig heiſs in

den Thurm M durch die Oeffnungen m eintritt. Das im Thurme M herabflieſsende zerstäubte Wasser gibt seine Schwefligsäure vollständig

ab, welche mit der Luft durch ein Bleirohr W nach der

Stelle abgeführt wird, wo dieselbe weiter verarbeitet werden soll.

Das Wasser wird sich nach und nach, da dasselbe fortwährend wieder gebraucht wird,

mit Schwefelsäure, Eisen- und Zinkvitriol anreichern. Ist es daran so reich, daſs

sich eine Gewinnung derselben durch Eindampfen lohnt, so wird ein Theil durch das

Rohr r in die Bleipfannen O (Fig.

11 und 12) abgelassen und durch frisches Wasser ersetzt. Die in den Bleipfannen

n sich entwickelnde Schwefligsäure wird durch das

Bleirohr o (Fig. 10 und 11) gleich dem

Thurme M zugeführt.

Tafeln