| Titel: | G. Daimler's Gasmotor. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 410 |

| Download: | XML |

G. Daimler's Gasmotor.

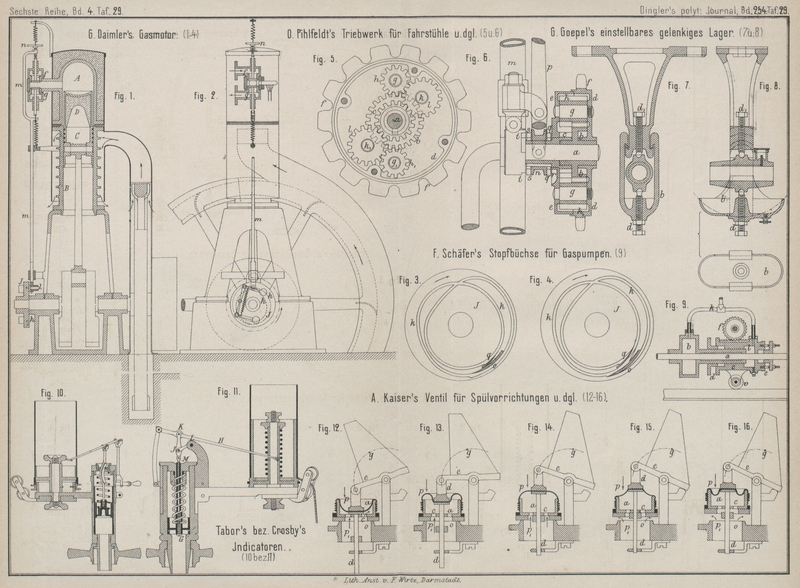

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

G. Daimler's Gasmotor.

Bekanntlich ist die bei den Gasmaschinen bisher meistens als nothwendig erachtete

Kühlung des Cylinders gleichbedeutend mit einer Vergeudung der Arbeit, folglich auch

des ohnehin theueren Brennmaterials. Von diesem Gesichtspunkte aus ist daher bei dem

von G.

Daimler in Cannstatt (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 28022 vom 16. December 1883)

angegebenen Gasmotor jede Abführung der durch Verbrennung des Gasgemisches im

Cylinder einmal erzeugten Wärme durch Umhüllung des letzteren mit schlechten

Wärmeleitern möglichst vorgebeugt. Um nun aber dennoch eine gute Dichtung zwischen

Kolben und Cylinderwand erhalten zu können, ist der Arbeitscylinder aus zwei hinter

einander angeordneten Theilen zusammengesetzt. In dem vorderen ausgebohrten Cylindertheile bewegt

sich der Kolben, welcher in üblicher Weise gegen die Cylinderwandung abgedichtet

ist, während der hintere Theil des Cylinders ausschlieſslich als Verbrennungsraum

dient. Um nun die heiſsen Gase von den Wandungen des vorderen Cylindertheiles

abzuhalten, ist der Kolben mit einer die Wärme schlecht leitenden cylindrischen

Verlängerung versehen, welche den Querschnitt des Cylinders bis auf einen möglichst

klein zu haltenden Abstand von den Wandungen ausfüllt und auch bei dem weitesten

Ausschube des Kolbens nicht aus dem heiſsen hinteren Theile des Cylinders

heraustritt. Auſserdem ist eine Mittheilung der Wärme durch Leitung von dem hinteren

nach dem vorderen Cylindertheile durch geeignete Verbindung möglichst zu erschweren,

sowie eine Kühlung des vorderen Theiles des Cylinders nur vortheilhaft sein

kann.

Eine zweite durchgreifende Neuerung betrifft die Art und Weise der Zündung des in den

Cylinder eingeführten Gasgemisches. Die Maschine wirkt mit Verdichtung; während des

einen Kolbenanhubes wird das explosible Gasgemisch angesaugt und beim darauf

folgenden Kolbenrückgange verdichtet. Hierbei wird nun soviel Wärme frei, daſs –

unterstützt von der Wirkung der heiſsen Cylinderwandungen – die Entzündung des

Gasgemisches ohne weiteres erfolgt. Selbstverständlich sind dabei die Verhältnisse

so zu wählen, daſs die Explosion erst im Augenblicke der stärksten Verdichtung, also

bei der Bewegungsumkehr des Kolbens eintritt. Damit während des Anlaufens der

Maschine, bevor der Verbrennungsraum die gehörige Temperatur angenommen hat, die

Entzündung doch sicher vor sich geht, ist ein blinder Rohrfortsatz vorhanden,

welcher sich nach dem Cylinderinneren öffnet und von auſsen so weit durch eine

Flamme geheizt wird, daſs bei der Verdichtung des Gasgemisches die Zündung von

diesem Rohrfortsatze aus erfolgt, wenn auch die Cylinderwände sonst noch zu kalt

sind.

In welcher Weise eine Maschine auf diesen Grundlagen etwa ausgeführt werden könnte,

ist in einer zweiten Patentschrift (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 28243 vom 22. December

1883) beschrieben. Wie aus Fig. 1 und 2 Taf. 29 hervorgeht, ist

der Cylinder in eben erläuterter Weise angeordnet. A

ist der von möglichst wärmedichten Wandungen umschlossene Verbrennungsraum, B der ausgebohrte Theil des Arbeitscylinders, in

welchem sich der mit der erwähnten Verlängerung D

ausgestattete Arbeitskolben C verschiebt. An diesem ist

unmittelbar die Pleuelstange angeschlossen, welche andererseits an der durch

Gegengewichte ausgeglichenen gekröpften Welle angreift. Beim ersten Anheben des

Kolbens tritt das explosible Gasgemisch durch das Ventil f in den Cylinder ein, wird alsdann beim Kolbenrückgange verdichtet and

entzündet sich dabei unter Mitwirkung des durch eine Flamme geheizten Zündröhrchens,

welches zwischen dem Eintritts- und Austrittsventile in den Ventilkasten einmündet.

Während des nun treibend wirkenden Ventilausschubes bleibt sowohl das Einströmventil

f, als auch das Ausströmventil g geschlossen, welch letzteres sich erst während des nun folgenden

Kolbenrückganges öffnet, um die Verbrennungsrückstände austreten zu lassen. Die

Steuerung der beiden Ventile erfolgt unter Vermittelung der Stange m von der Steuerscheibe J

aus, in welche eine doppelte, in sich verlaufende Nuth k (Fig.

3 und 4 Taf. 29) mit einer Kreuzungsstelle eingearbeitet ist. In diese Nuth

greift die Stange m mit einem Gleitstücke l ein und vollführt daher im Allgemeinen eine

Bewegungsperiode während zweier Umgänge des Schwungrades, wie dies ja auch für die

halbfache Wirkungsweise der Maschine erforderlich ist. Um jedoch eine Regulirung des

Ganges durch selbstthätiges Aussetzen einer oder mehrerer Explosionen zu

ermöglichen, ist eine Weiche mit den beiden Zungen q

und o angeordnet, welche bei zu raschem Gange der

Maschine durch den Regulator so umgelegt werden, daſs das Gleitstück in dieselbe

Curvenhälfte zurückgelenkt und nicht so weit herabgezogen wird, wie es die Eröffnung

des Einlaſsventiles verlangt.

Wie schon erwähnt, ist eine Kühlung des vorderen Cylindertheiles immerhin zu

empfehlen. Da dieser indeſs nur durch Leitung vom hinteren Theile aus erwärmt wird,

so genügt eine bloſse Luftkühlung. Zu diesem Zwecke ist der vordere oder hier der

untere Theil des Cylinders mit einem unten offenen Blechmantel umgeben, in welchen

am oberen Ende Luft eingeblasen wird. Der erforderliche Luftzug wird durch das

Schwungrad erzeugt, dessen Kranz, wie aus Fig. 2 zu entnehmen, mit

vortretenden Rippen versehen und von einem spiralig sich erweiternden Blechmantel

umgeben ist, welcher somit gleichzeitig als Schutzhülle und Ventilatorgehäuse dient

und in den oberen Theil des Cylindermantels ausmündet.

Auſser der angegebenen Regelung der Maschine durch den Regulator kann noch eine

solche von Hand durch Veränderung des Füllungsgrades bewirkt werden. Es ist nämlich

die Stange m nicht unmittelbar mit dem Einlaſsventile

in Verbindung gebracht, vielmehr nur mit einer Stellschraube n versehen, welche auf den Ventilstift aufsetzt und so das Einlaſsventil

je nach der höheren oder tieferen Stellung derselben mehr oder weniger lange offen

erhält. Auf diese Weise läſst sich nun die Füllung so bemessen, daſs in der That die

Explosion erst bei der Bewegungsumkehr des Kolbens erfolgt.

Tafeln