| Titel: | Pihlfeldt's Triebwerk für Fahrstühle u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 417 |

| Download: | XML |

Pihlfeldt's Triebwerk für Fahrstühle u. dgl.

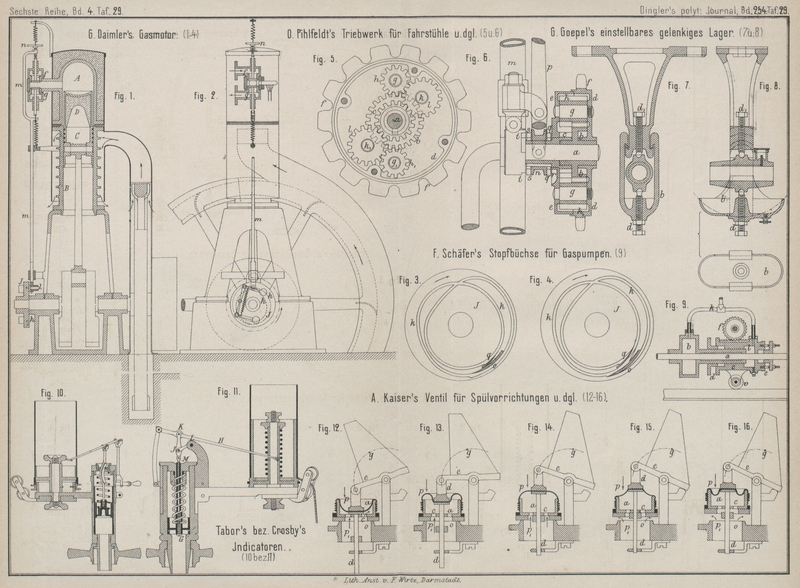

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Pihlfeldt's Triebwerk für Fahrstühle u. dgl.

Ein Vorgelege für Fahrstühle, z.B. für solche, die sich in lothrechter oder geneigter

Lage an einer feststehenden Zahnstange hinbewegen (vgl. Siemens 1881 239 * 22), welches bei ein und

derselben Geschwindigkeit der Antriebswelle zwei verschiedene Fahrgeschwindigkeiten

ermöglicht, ist von Olaf Pihlfeldt in Redcar, England (* D. R. P. Kl. 35 Nr. 26910 vom 4.

November 1883) angegeben worden. Dieses Getriebe dürfte indessen auch für

andere Zwecke Verwendung finden können und zeichnet sich insbesondere dadurch aus,

daſs die sämmtlichen Zahnräder völlig verdeckt sind.

Auf der Triebwelle a (Fig. 5 und 6 Taf. 29) ist das

Stirnrad b befestigt und neben demselben sitzt lose das

etwas kleinere Zahnrad c; beide werden von einer aus

zwei Hälften d und e

bestehenden Büchse umschlossen, welche sich lose auf den Naben der Räder b, c dreht und deren eine Hälfte d auf ihrem Umfange die Zähne f für die endlose Kette trägt, durch welche die Drehung der Büchse auf die

Laufräder übertragen wird. In der Büchse de ist ein

Zapfen g befestigt, auf welchem lose ein Getriebe h sitzt, dessen Zähne so breit wie die der Räder b und c zusammengenommen

sind; dasselbe ist im Eingriffe mit dem Treibrade b,

aber nicht mit dem Rade c. Letzteres dagegen steht im

Eingriffe mit dem Zwischenrade l, welches ebenfalls

gleichzeitig in das breite Getriebe h eingreift und sich auf einem

zweiten in der Büchse d e befestigten Zapfen k dreht (vgl. Fig. 5). Gerade gegenüber

den Getrieben h und l

sitzen auf der anderen Seite der Welle a die Getriebe

h1 und l1 auf dem Zapfen g1 bezieh. k1. Die Verdoppelung

der Getriebe bezweckt nur eine gleichmäſsige Vertheilung der die Welle a in Anspruch nehmenden Kräfte auf beiden Seiten, ist

also nicht unbedingt nöthig.

Auf der verlängerten Nabe des Rades c, zwischen der die

Stirnräder und Getriebe enthaltenden Büchse d e und dem

Rahmen m des Fahrstuhles ist ein verschiebbarer

Klauenmuff n angebracht, welcher sich mit dem losen

Rade c drehen muſs. Wird der Muff n nach der einen Richtung geschoben, so kommen die

Klauen q desselben in Eingriff mit den Vertiefungen r der Hälfte e der Büchse;

wird der Muff n nach der entgegengesetzten Richtung

gerückt, so kommt derselbe auſser Eingriff mit der Büchse, greift dagegen mit den

Vertiefungen t des Rahmens m ein. Im ersten Falle, also beim Einrücken des Muffes n mittels des Hebels p,

muſs sich das Rad c mit der Büchse und dem ganzen

Räderwerke drehen, wobei die Laufräder ihre gewöhnliche Geschwindigkeit haben.

Will man nun die Geschwindigkeit der Laufräder mäſsigen, so braucht man nur den Muff

n aus der Büchse auszurücken und dadurch

festzustellen, daſs man seine Klauen s in Eingriff mit

den Vertiefungen t des Rahmens bringt. Es rollt dann

das Rad l bezieh. l1, angetrieben durch das Rad b unter Vermittelung des Getriebes h bezieh.

h1 auf dem

festgehaltenen Rade c hin und nimmt dabei die Büchse

e d bezieh. den Zahnkranz f mit.

In der Patentschrift ist noch eine zweite Ausführung beschrieben, welche der hier

besprochenen aber im Wesentlichen durchaus gleich ist und nur in Einzelheiten einige

unwesentliche Abweichungen zeigt.

Tafeln