| Titel: | Dement's bezieh. Hagemann's Matrizenprägmaschine. |

| Autor: | A. Lüdicke |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 420 |

| Download: | XML |

Dement's bezieh. Hagemann's Matrizenprägmaschine.

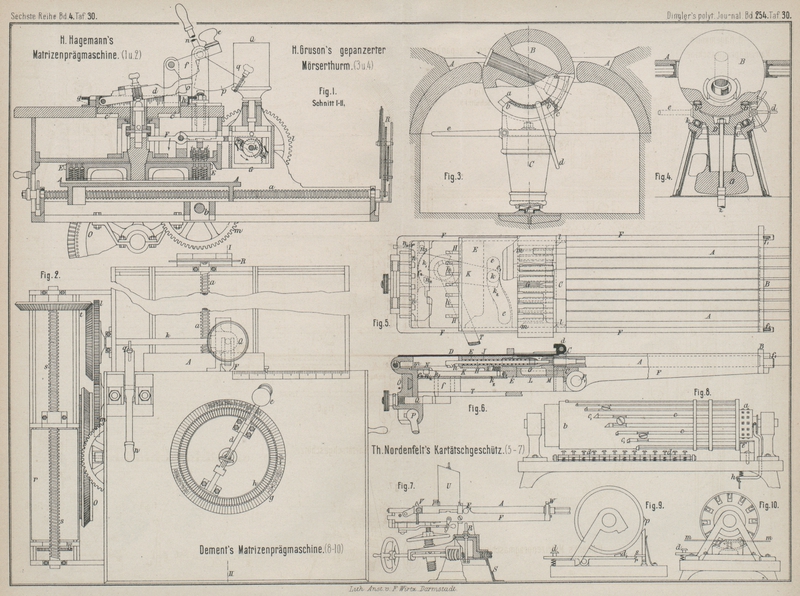

Patentklasse 15. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 30.

Dement's bezieh. Hagemann's Matrizenprägmaschine.

Von verschiedener Seite ist in neuerer Zeit der Gedanke wieder aufgenommen und

auszuführen versucht worden, Stereotypplatten ohne einen auf gewöhnliche Weise

bewirkten Satz herzustellen.Schon im J. 1878 hat Tecklenburg in

Darmstadt (* D. R. P. Nr.

6677 vom 22. November 1878) eine Maschine vorgeschlagen, welche

die Schrift mittels eines Typenrades in eine

Papier- oder Metallmater einpressen und gleichzeitig auch einen Abdruck

derselben liefern soll. Eine andere in derselben Patentschrift beschriebene

Anordnung ist mit einem Satze beweglicher Typen versehen. Mittels eines

Tastermechanismus soll bloſs die Einstellung der Type bewirkt werden, deren

eigentliches Einpressen an richtiger Stelle der Mater durch ein Hebelwerk

von einem durch Kurbel und Fuſstritt bewegten Schwungrade aus erfolgt. Eine

weitere Beachtung scheint diese Matrizenstanzmaschine, welche doch schon das

ganze Wesen der neuerdings so viel Aufsehen erregenden Ausführungen in sich

begreift, nicht gefunden zu haben.Red. Zur Zeit werden Stereotypplatten

für Schnellpressen und Rotationsmaschinen in der Weise gefertigt, daſs man den Satz

aus einzelnen Lettern zusammensetzt, denselben vollkommen ausschlieſst und darauf in

Papier abformt, indem man eine aus mehreren durch Kleister verbundenen

Seidenpapierblättern bestehende feuchte Pappe in die Schriftzeichen einschlägt. Die

unter Druck auf dem Satze getrocknete Papiermatrize (oder Mater) wird dann in die

Gieſsform eingelegt, welche für Schnellpressen eben, für Rotationsmaschinen nach dem

Halbmesser des Druckcylinders gekrümmt ist, und abgegossen. Der Abguſs bildet die

Stereotypplatte, welche nach der Benutzung wieder eingeschmolzen wird. Dieses

Verfahren hat hauptsächlich drei Vortheile: Die Buchstaben des Satzes stehen

unverrückbar fest; während des Drückens kann kein Verschieben und Ausfallen von

Typen erfolgen, wodurch das Aussehen des Druckes leidet. Die zum Setzen dienenden

neuen Lettern erfahren, da dieselben nicht zum Drucken, sondern bloſs zum Abformen

in Papier verwendet werden, nur ganz geringe Abnutzung; die Abgüsse der Papiermater

und der Druck sind deshalb scharf. Der Satz läſst sich in Papiermatern leicht

aufbewahren und zu beliebiger Zeit durch Abgieſsen wieder in Metall herstellen.

Welch bedeutender Vortheil für den Drucker erwachsen müſste, wenn es gelänge,

Stereotypplatten in vollkommen zufriedenstellender Weise mit Umgehung des aus

einzelnen Lettern bestehenden Satzes lediglich durch Anwendung einer Maschine

herzustellen, welche die Papiermater direkt von der Niederschrift (Manuscript)

bilden läſst, bedarf nach der gegebenen Darlegung wohl keines Wortes. Aber die zu

überwindenden Schwierigkeiten sind nicht gering und ich glaube kaum, daſs durch die

nachfolgend zu beschreibende Construction von Dement

ein Schritt vorwärts

geschehen ist, während durch die Construction von Hagemann die Aufgabe mechanisch höchst sinnreich gelöst wird, so daſs

dessen Maschine unbedingt als eine hervorragende Erfindung bezeichnet werden muſs,

wenn derselben auch z. Z. noch kleine Mängel anhaften.

Bei der Maschine von M. H. Dement in

New-York (* D. R. P. Nr. 26927 vom 1.

August 1883) werden die Typen in Streifen

aus Papier oder einem anderen geeigneten Materiale geprägt und aus diesen Streifen

soll dann die Papiermater zusammengesetzt werden. Die Maschine besteht aus einem mit

200 bis 300 Umdrehungen umlaufenden Typenringe a (Fig. 8 Taf. 30)

mit einer oder mehreren Typenreihen für verschiedene Schriftgröſsen und Charaktere,

einem Cylinder b mit Schiebern c, deren Anzahl entspricht der in einer Typenreihe untergebrachten

Zeichenzahl, den Tasten d und einem zur Führung und

Anpressung des Papierstreifens erforderlichen Apparate e. Typenring und Cylinder b laufen gemeinsam

um; der erstere läſst sich jedoch, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, in

achsialer Richtung verschieben, um die erforderliche Typenreihe an die Arbeitstelle

bringen zu können. Zur Verschiebung dient ein bei h

angehängter Fuſstritt.

Textabbildung Bd. 254, S. 421

Drückt man nun eine der Tasten d nieder (vgl. Fig. 9), so

kommt die Nase d1 mit

der schiefen Ebene c1

(Fig. 8)

des betreffenden Schiebers c bei der Drehung in

Berührung, wodurch letzterer nach rechts herausgeschoben wird und die entsprechende

Type des Ringes deckt. Zum Anpressen des zwischen dem Kopfe des Schiebers und der

Type liegenden Papierstreifens m (Fig. 10) dient der

nebenstehende, besonders abgebildete Theil e. Der

vorgeschobene Schieber köpf gleitet bei der Drehung die schiefe Ebene f hinauf und drückt den in der Feder g liegenden Papierstreifen gegen die Type, welche in

den gegabelten Theil der Feder eintritt; diese entfernt das Papier nach dem Aufhören

des Druckes sogleich von der Type und der Schieber geht, durch eine in der Nuth des

Cylinders liegende Feder veranlaſst, wieder in seine Ruhestellung zurück. Um dies

mit voller Sicherheit zu erreichen und nicht nur von der richtigen Wirkung der Feder

abhängig zu sein, ist an dem Stücke e eine kleine

Platte angebracht, welche den Schieberkopf zunächst niederdrückt, während dann die

schiefe Ebene i das Zurückschieben besorgt. Die

Fortbewegung des Streifens erfolgt durch die rotirende, in das Papier eintretende

Type. Die Gröſse der Fortrückung hat der Breite der Type zu entsprechen; der

Papierstreifen muſs bei breiten Typen länger als bei schmalen Typen angedrückt

werden. Man gibt zu diesem Zwecke den Schieberköpfen verschiedene Breite, wodurch

dieselben längere oder kürzere Zeit auf der höchsten Kante der schiefen Ebene f verweilen. Daſs auf diese Weise ein genaues,

vollkommen gleichmäſsige Abstände der auf einander folgenden Buchstaben

einschlieſsendes Fortschreiten des Papierstreifens erreicht wird, erscheint sehr zweifelhaft.

Sind mehrere Typenreihen vorhanden, so hat jeder einzelne Schieberkopf verschiedene

breite Stellen, entsprechend der verschiedenen Breite der von demselben zu deckenden

Typen. Auſserdem muſs jetzt die Platte e verschiebbar

angeordnet sein, um die schiefe Ebene immer unter die entsprechende Stelle der

Schieberköpfe bringen zu können. Dieses Verschieben erfolgt durch denselben Tritt,

welcher den Typenring in Stellung bringt.

Aus der Beschreibung der Dement'schen Maschine geht

hervor, daſs jede Type bei einer Umdrehung des Cylinders auch nur einen Abdruck

liefern kann. Nicht ausgeschlossen ist, daſs gleichzeitig eine Anzahl Tasten

niedergedrückt wird, deren Typen dann bei einer Umdrehung des Cylinders nach

einander zur Wirkung kommen. Dabei ist jedoch vorausgesetzt, daſs die Buchstaben des

zu prägenden Wortes in alphabetischer Folge stehen – wie z.B. in den Worten

„der“, „des“, „Adel“, „ist“ – und daſs die Tasten

niedergedrükt werden, ehe der Schieber für den ersten der zu stanzenden Buchstaben

an der betreffenden Taste vorübergegangen ist. Um hier volle Sicherheit zu haben,

ist die Einrichtung so getroffen, daſs jede Taste, also auch die erste des zu

prägenden Wortes, nur dann niedergedrückt werden kann, wenn der zur Taste gehörende

Schieber c derselben nahe gekommen ist. Fig. 9 veranschaulicht die

betreffende einfache Einrichtung. Die Taste ist durch den Arm s gesperrt und wird erst durch die am Cylinder

befindliche Nase p zur gehörigen Zeit ausgelöst. Wird

die Taste durch den Finger niedergedrückt, so schiebt sich s unter r und hält die Taste in der

Arbeitstellung, bis die Nase p wieder zur Wirkung

kommt.

Die Matrizenprägmaschine von Heinr. Hagemann in

Wien (* D. R. P. Nr. 20161 vom 12.

Februar 1882) zeichnet sich ganz abgesehen von der Construction vor der

Maschine von Dement in erster Linie dadurch aus, daſs

dieselbe nicht Streifen von Zeilenhöhe, sondern die vollständige Papiermater prägen

läſst. Es dürfte bei dem vorigen Verfahren sehr groſse Schwierigkeiten bieten, aus

den geprägten Streifen die Matrize für eine Seite so herzustellen, daſs dieselbe

vollkommene Abgüsse liefert. Die Patentschrift enthält nichts über die Vereinigung

der Zeilen; aus anderen Quellen ist nur zu ersehen, daſs die Streifen in Zeilenlänge

zerschnitten werden sollen, nachdem dieselben durchgesehen und Fehler kenntlich

gemacht sind. Worte mit Fehlern werden ausgeschnitten und durch verbesserte

ersetzt.

Da die Zeilen genau gleiche Länge haben müssen, der Streifen aber nicht an jeder

beliebigen Stelle durchschnitten werden darf, so wird häufig ein Auseinander- oder

Zusammenrücken der Worte nöthig. Es soll dies nach Dement dadurch geschehen, daſs man den Streifen bei jedem Worte

durchschneidet und entsprechend verkürzt oder durch vorräthige Spatien verlängert. Ebenso sind

eingeprägte „Divise“-Zeichen für nothwendig werdende Worttheilungen

vorhanden. Dieses Zerschneiden der Zeilen in kurze Stücke erschwert die

Zusammensetzung der Mater jedenfalls ungemein und läſst starke Zweifel an der

Brauchbarkeit des ganzen Verfahrens aufkommen, selbst wenn alle anderen bei der

Lösung der Aufgabe auftretenden Schwierigkeiten glücklich überwunden wären.

Textabbildung Bd. 254, S. 423

Die Hagemann'sche Maschine prägt stählerne Typen in eine

ebene trockene Papptafel ein und druckt gleichzeitig mittels eines zweiten

Typensatzes einen Correcturbogen farbig, welcher bezüglich der Reihenfolge und

Stellung der Schriftzeichen genau mit der Mater übereinstimmt. Sowohl der

Prägstempel-, als der Druckstempelsatz enthalten mehrere Schriftgattungen, z.B.

Corpus, Borgis und Petit für Ueberschrift, laufenden Text bezieh. Anmerkungen; der Uebergang von der

einen zur anderen Schriftart vollzieht sich leicht und sicher. Die Figuren 1 und 2 Taf. 30 sowie

die beigegebene Textfigur sollen dazu dienen, die Haupttheile der Maschine und deren

Ineinandergreifen darzulegen; zu einer ausführlichen Beschreibung all der feinen

sinnreichen Mechanismen reichen diese Abbildungen nicht aus.

Die zur Matrize bestimmte Papptafel ruht auf einem Tische A, welcher durch die Schrauben a und b in zwei auf einander senkrechten Richtungen Bewegung

erhält; die Schraube b verschiebt die Mater in Richtung

der Zeile, a in Richtung der Zeilenhöhe. Ueber der

Platte A schwebt leicht drehbar um eine senkrechte

Achse die Typentrommel E, welche die Prägstempel

enthält und zwar alle zu einer Gattung gehörenden in einem Kreise gleichmäſsig

vertheilt. Die Zeichnung gilt für eine Maschine mit drei Schriftgattungen, welche in

drei concentrischen Kreisen angeordnet sind. Für jeden Kreis ist ein Schlagstift i vorhanden, welcher beim Niederdrücken des Hebels n den darunter eingestellten Prägstempel in die Pappe

eindrückt.

Zunächst sei nun die Einstellung der Typentrommel

bezieh. die Bewegung des Schlittens A mit der Matrize in der

Zeilenrichtung näher in Betracht gezogen. Mit der Trommel E ist die Scheibe c

verbunden, welche die Lagerung für den Hebel d und den

Griff e mit Daumen f

trägt. Die Platte c ist von einem festen Ringe g umgeben, auf dessen Rand die Bilder sämmtlicher

Buchstaben, Ziffern, Zeichen u.s.w. der Typentrommel angebracht sind (vgl. Fig. 2).

Innerhalb des Ringes g liegt der Kranz h, welcher eine der Zahl und Stellung der Bilder

entsprechende Anzahl Einschnitte von ungleicher Tiefe enthält.

Soll nun beispielsweise der Buchstabe „H“ geprägt werden, so würde man

zunächst mit Hilfe des Griffes e die Scheibe c drehen, bis der angebrachte Zeiger auf „H“

einspielt; dann drückt man den Griffe nieder, wodurch auch der Hebel d abwärts geht und die an demselben sitzende Zunge o in den zu „H“ gehörenden Einschnitt des Ringes

h tritt. Die Tiefe dieses Einschnittes ist abhängig

von der Dicke des Buchstaben und der Gröſse des Raumes zwischen zwei benachbarten

Zeichen in der Matrize, denn durch die Tiefe des Eindringens der Zunge wird der Weg

des Schlittens A bestimmt. Beim Niederdrücken des

Griffes e bewegt sich der zweiarmige Hebel F in der Pfeilrichtung, wodurch das Gewicht Q aufgehoben wird und die Welle k mit Hilfe eines Sperrradschaltwerkes innerhalb des Rahmens G eine Drehung erhält, welche durch die Räder l und m auf die

Schaltschraube b übertragen wird. Je weiter nun der

Griff e heruntergedrückt werden, d.h. je tiefer die

Zunge o eindringen kann, um so gröſser ist die Drehung

der Schraube b, also auch die Verschiebung der Pappe in

der Zeilenrichtung. Die Gröſse dieses Weges bei dem Niederdrücken des Griffes e ist gleich der Hälfte des Zwischenraumes, vermehrt um

die halbe Buchstabenbreite; dieselbe Verschiebung erfolgt beim Aufgange von e, welcher durch das Sinken des Gewichtes Q bewirkt wird.

Das Prägen nach dem Einstellen eines Stempels geschieht durch Herumschlagen des

Griffes n, welcher mit Hilfe des Daumens p und verschiedener Zwischenglieder auf einen der

Schlagstifte i wirkt. Die Stellschraube q begrenzt den Weg des Hebels n und regelt damit gleichzeitig die Tiefe des Eindringens der Prägstempel,

welche so eingestellt sein müssen, daſs, wenn die Schraube q jedesmal zum Anschlage gebracht wird, vollkommen gleichtiefes Eindringen

erreicht ist.

Der farbige Correcturbogen entsteht auf der seitlichen Trommel r (Fig. 2); dieselbe ist in

einem Schlitten gelagert, welcher durch die Schraube s

die Verschiebung in der Zeilenrichtung enthält – und zwar durch das Kegelräderpaar

t in Verbindung mit der Welle k – um genau ebenso viel, als die auf dem Tische A liegende Papptafel. Hinter der Papiertrommel r befindet sich die zweite um eine wagerechte Achse

drehbare Typentrommel O, welche ebenfalls durch den

Griff e gleichzeitig mit E

eingestellt wird und deren Stempel durch den Griff n

zur Wirkung kommen. Eine Farbwalze färbt bei der Drehung der Trommel O die Stempel.

Nach Vollendung einer Zeile hat man die im Rahmen G

(Fig. 1)

untergebrachten Sperrkegel auszulegen, um mittels der Schraube b den Tisch A bis zum

Zeilenanfange zurückführen zu können, wobei gleichzeitig die Walze r mit dem Correcturbogen in die Anfangsstellung

zurückgeht. Es bleibt jetzt nur noch übrig, die Walze r

und den Tisch A um eine Zeilenhöhe zu verschieben; dies

erfolgt durch Drehen der Schraube a, mit welcher ein

Zeigerwerk R verbunden ist, um die Gröſse der

Verschiebung ablesen zu können. Die Walze r wird mit

Hilfe einer auf deren Welle befestigten Theilscheibe gedreht, in welche eine am

Gestelle angebrachte Klinke einfällt.

Mit der Maschine soll auch linirt werden können, so daſs

dieselbe selbst zur Anfertigung von Tabellen benutzbar erscheint. Zu diesem Zwecke

sind in den Typentrommeln Stempel mit kleinen Stahlrädchen für senkrechte und

wagerechte Linien vorhanden, welche auf gewöhnliche Weise in die Pappe eingedrückt

werden. Lange Linien entstehen durch Verschieben des Tisches A in der betreffenden Richtung, kurze durch wiederholtes Niederdrücken des

Griffes e bei fest niedergehaltenem Hebel n. Gesperrter Druck entsteht dadurch, daſs man durch

Verstellen eines Keiles gröſseren Vorschub, als die verwendete Schriftgattung

erfordert, bewirkt.

Fragt man, auf welche Weise die Herstellung genau gleicher Zeilenlänge, das Ausschlieſsen, ermöglicht wird, so ertheilt die

Patentschrift darauf folgende Antwort: 1) Dadurch, daſs die Breiten aller

Buchstaben, Ziffern u. dgl. nach einer bestimmten Einheit hergestellt sind, so daſs

die Typenbreite gleich dem ein- oder mehrfachen der Einheitsbreite ist; 2) dadurch, daſs vor Beginn

des Prägens der Pappmatrize auf der Walze r oder einer

besonderen, nur mit dieser Walze r versehenen

Schreibmaschine ein Correcturbogen auf Papier gedruckt wird, welches entsprechend

der einer gewählten Schriftgattung zu Grunde gelegten Einheit senkrecht linirt ist.

Dieser erste Druck dient nun dem Arbeiter an der Matrizenprägmaschine als

Manuscript. Bei der Anfertigung desselben sind Ungleichheiten in der Zeilenlänge

unvermeidlich; der Arbeiter an der Matrizenprägmaschine, welcher in Folge der

Lineatur des Manuscriptes erkennen kann, um wie viel Einheiten die Zeile zu lang

oder zu kurz ist, muſs durch Veränderung der Entfernung zwischen den Worten die

richtige Zeilenlänge herstellen. Dazu gehört jedenfalls ein schneller sicherer Blick

und viel Uebung, wie ihn aber unsere „Metteurs“ in Druckereien ohnedies

besitzen müssen. Einen groſsen Vortheil bietet die Herstellung dieses ersten Druckes

in so fern, als auf demselben bereits „Correcturen“ vorgenommen werden können

und für das Matrizenprägen eine gut leserliche Vorlage geboten ist, wodurch Fehler

in der Papiermater leichter vermieden werden. Andererseits sinkt die Leistung der

Maschine, welche bei Handbetrieb zu 60 Typen in der Minute angegeben wird, auf die

Hälfte herab, wenn man mit derselben abwechselnd das Manuscript und die Mater

herstellt, oder man muſs eine „Manuscriptdruckmaschine“ und eine

„Matrizenprägmaschine“ mit je einem Arbeiter aufstellen, um 3600 Typen in

1 Stunde prägen zu können. Diese Arbeit von 2 Mann an den Maschinen übersteigt nicht

die Durchschnittsleistung zweier gut geschulter Setzer. Trotzdem dürfte der

Vortheil, welchen die Maschine zu bieten vermag, vorausgesetzt, daſs die damit

hergestellten Matern allen Anforderungen genügen, wahrscheinlich nicht gering sein.

Ist auch die Maschine gewiſs nicht billig, macht sich auch im Laufe der Zeit

sicherlich ein Ersatz der theueren Stahlstempel erforderlich, so entfällt für eine

Druckerei zunächst doch das Halten eines groſsen Typenvorrathes; ferner ist der

Raumbedarf der Maschine geringer als der für Setztische und das umständliche

Abklatschen des Satzes in Papier beseitigt; endlich erspart man das Ablegen, womit

zugleich eine Quelle vieler Fehler verschwindet, welche dadurch entstehen, daſs

Typen in falsche Fächer und an Stelle der richtigen Zeichen in den Satz gelangen.

Noch sei erwähnt, daſs Correcturen an der mit der Maschine hergestellten Mater

entweder durch Ausschneiden des betreffenden Wortes, Einsetzen eines verbesserten

auf der Maschine geprägten Wortes und Aufkleben des Ganzen auf Papier erreicht, oder

aber durch Ueberkleben des Fehlers mit Papier und Einschlagen der richtigen Typen

besorgt werden; letzteres erscheint ziemlich umständlich dadurch, daſs dann die

Mater in der Maschine auf das Genaueste wieder eingestellt werden muſs, wozu viel

Zeit und Aufmerksamkeit erforderlich sein dürfte.

Von der genauen Ausführung der MaschineDie Ausführung hat die bekannte Maschinenfabrik von Ludw. Loewe und Comp. in Berlin übernommen.Red. und der Prägstempel hängt in hohem

Grade die Güte der Arbeit und das Aussehen des Druckes ab. Von einem guten Drucke

verlangt man, daſs die Buchstaben gerade und auf einer Linie stehen und die Abstände

zwischen denselben gleichmäſsig sind. Darin läſst die Leistung der Maschine noch zu

wünschen übrig. Es liegt der Fehler angeblich darin, daſs manche Zeichen und

Buchstaben nicht genau im Mittel der kreisrunden Stempelflache stehen, ein Fehler,

welcher bei der jetzt üblichen Methode des Schneidens allerdings leicht eintreten

kann. Nicht unmöglich ist, daſs das Ansehen des Druckes auch durch Verdrücken der

plastischen und elastischen Matrize bei dem nach einander erfolgenden Einschlagen

der Stempel leidet.Es gilt dies übrigens auch für die Maschine von Dement. Hoffentlich gelingt es Hagemann, auch diesen Mangel zu beseitigen; ist es ihm doch schon

geglückt, eine bedeutende Schwierigkeit – genaues Ausschlieſsen des Satzes –

auf verhältniſsmäſsig einfache Weise zu überwinden.

Nachtrag: Durch die Güte des Hrn. Hagemann (z. Z. in Berlin, Groſsbeerenstraſse 76)

gingen mir noch einige Notizen zu, welche nachzutragen ich nicht versäumen will.

Die Farbwalze an dem Typensatze für den Druck des Correcturbogens

ist durch Copirpapier ersetzt und durch Anbringung einer besonderen Hemmung die

Verschiebung der Papiermater in der Zeilenrichtung so bewirkt, daſs die Buchstaben

nicht mehr als 1/60mm von der richtigen Stelle abweichen

können.

Bezüglich der zu 60 Typen in einer Minute angegebenen Leistung

wird bemerkt, daſs dies „Durchschnittsleistung und nicht die eines vorzugsweise

tüchtigen und besonders begabten Arbeiters“ sei. Die Leistung eines Setzers

könne für die Schriftarten der Maschine im Durchschnitte zu 1000 Lettern in der

Stunde angenommen werden, so daſs die Maschine das 3½fache und nicht das Doppelte

leiste. Nun, 3600 Typen können bei 60 in einer Minute stündlich nicht geprägt

werden, denn es geht Zeit verloren für Auf- und Abspannen der Pappe, Verschieben in

der Zeilenhöhe u. dgl. und auſserdem muſs, wie ich schon bemerkt habe, ein zweiter

Arbeiter das Manuscript drucken. Dazu soll nach Angabe des Hrn. Hagemann nur ⅓ der Zeit des Stanzens der Mater

erforderlich sein, so daſs ein Arbeiter mit einer Schreibmaschine 3 Stanzmaschinen

mit Manuscript versorgen kann. Dieses Vordrucken des Manuscriptes kann für Satz, an

welchen hohe Ansprüche nicht gestellt werden, entbehrlich sein, indem der Arbeiter

an der Stanzmaschine zur Herstellung gleicher Zeilenlänge die letzten Worte der

Zeilen so viel als erforderlich aus einander rückt. Eine mir zum Beweise vorgelegte

Papiermater zeigt dies, aber auch das Unschöne und auſserdem ungleiche Zeilenlänge; die Buchstaben stehen weder am Anfange, noch am

Ende der Zeilen auf gleicher Linie. Für Zeitungsdruck und geringen Werkdruck kann

man dies dulden, bei gutem Werkdrucke nicht.

Ein Verdrücken der Buchstaben in der Mater durch Einschlagen der

nächsten Type soll nicht vorkommen; doch möchte ich einige Ungenauigkeiten an einer

mir vorliegenden Mater darauf zurückführen. Correcturen können mit der Maschine

schneller ausgeführt werden als bei zerlegbarem Satze. Der Preis der Stahlstempel

soll sich bei genauester, auf mechanischem Wege bewirkter Herstellung auf 20 bis 30

Pf. stellen und die Abnutzung Null sein. Dies muſs die

Erfahrung erst lehren. Der Verkaufspreis der Maschine soll sich, wenn nicht

billiger, doch gewiſs ebenso billig stellen wie die Anschaffungskosten des

Letternmaterials, der Geräthe u. dgl., welche für 3 Setzer erforderlich sind.

A.

Lüdicke.

Tafeln