| Titel: | Leplay's Verfahren zur Herstellung von Barium- und Strontiumhydrat. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 436 |

| Download: | XML |

Leplay's Verfahren zur Herstellung von Barium- und

Strontiumhydrat.

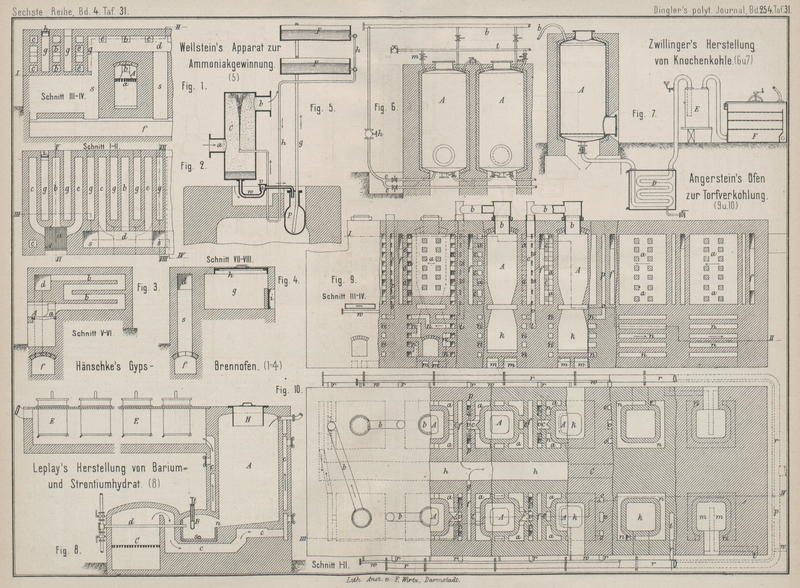

Mit Abbildung auf Tafel

31.

Leplay's Herstellung von Barium- und Strontiumhydrat.

H.

Leplay in Paris (* D. R. P. Kl. 75 Nr. 28757 vom 13. Oktober 1883) will zur

Herstellung der Hydrate des Bariums und Strontiums Wasserdampf, welcher höher

erhitzt ist, als der Schmelzpunkt der Hydrate liegt, durch Barium- oder

Strontiumcarbonat leiten, so daſs die gebildeten Hydrate sofort ablaufen.

Man füllt die eisernen Töpfe E (Fig. 8 Taf. 31) mit in

Formen gepreſstem Barium- oder Strontiumcarbonat und feuert dann den Ofen C an, bis die zur Dampfüberhitzung bestimmten Rohre d rothglühend geworden und selbst die Töpfe E zur schwachen Rothglut gebracht sind. Man bringt nun

eines der Gefäſse E in geeigneter Weise zu der oberen

Oeffnung der Retorte A, läſst es bis auf den Boden

derselben herab und löst mittels Kette den beweglichen Boden des Gefäſses E und zieht es wieder herauf, so daſs sein Inhalt

zurückbleibt. Sobald in dieser Weise die Retorte A

genügend beschickt ist, schlieſst man die Oeffnung H

mit ihrem Deckel und läſst Dampf in die Heizrohre d

treten, welcher überhitzt nach der Kammer B strömt. Zur

Erkennung der erforderlichen Temperatur ist hier ein schmiedeisernes Rohr t eingesetzt, welches mit Barium- oder Strontiumhydrat

gefüllt ist. Der überhitzte Dampf tritt in die von Heizkanälen c eingeschlossene Retorte A und erhitzt das hier lagernde Carbonat bis zur Zersetzung und zur

Bildung von Hydrat, welches sofort in Fluſs geräth und durch die Oeffnungen n in die Kammer B flieſst.

Dieses geschmolzene Hydrat führt eine gewisse Menge unzersetztes Carbonat mit sich,

welches auf der geschmolzenen Hydratschicht schwimmt. Wenn man darauf achtet, die

Kammer B zu ¾ zu füllen, was mit Hilfe in der Wand

angebrachter Schaulöcher leicht zu bewerkstelligen ist, so vollendet der durch B streichende überhitzte Dampf die Ueberführung des

vorhandenen Carbonates in geschmolzenes Hydrat. Ist die Kammer B vollständig mit geschmolzenem Hydrate angefüllt, so

entfernt man den Zapfen, welcher die Oeffnung s

verschlieſst, und läſst das geschmolzene Hydrat in eiserne Formen auslaufen.

Inzwischen sind die mit zusammengeballtem Carbonate wieder gefüllten Gefäſse E so warm geworden, daſs sie nach Bedürfniſs der

Retorte A, welche ohne Unterbrechung im Betriebe sein

muſs, aber nur mit Unterbrechungen aus den Gefäſsen E

beschickt werden kann, das Carbonat liefern können. – Die erhaltenen Verbindungen sollen namentlich

zur Gewinnung von Zucker verwendet werden.

Nach dem Zusatzpatente * Nr. 29153 vom 13. Januar 1884 hat Leplay gefunden, daſs die betreffenden Carbonate, mit 30 bis 40 Proc.

Wasser gemengt, zu Kugeln oder hohlen Cylindern geformt werden müssen, welche in

geschlossenen Gefäſsen plötzlich der Rothglühhitze ausgesetzt werden, da sie beim

langsamen Trocknen wieder aus einander fallen. Dasselbe ist aber auch der Fall, wenn

die auf schwache Rothglut erhitzten Cylinder einem unter 110° heiſsen Dampfstrome

ausgesetzt werden, so daſs man die Temperatur der erhitzten Stücke immer über 110°

halten muſs. Es hat sich ferner gezeigt, daſs die geschmolzenen Hydrate etwa 25

Proc. Carbonate lösen können, ohne daſs das Ausflieſsen gehemmt wird. Die

Zersetzungstemperatur der Carbonate liegt der Schmelztemperatur des Guſseisens

nahe.

Die Trennung des in geschmolzenem Zustande befindlichen Barium- oder

Strontiumhydrates von dem nicht zersetzten Carbonate kann dadurch erleichtert

werden, daſs man dem Carbonate eine gewisse Menge kaustisches Kali oder Natron

beifügt. Zu diesem Zwecke setzt man dem Wasser, welches zur Herstellung der

Formstücke dient, Aetzkali oder Aetznatron zu. Fügt man statt dessen Alkalicarbonate

hinzu, so werden diese ebenfalls in Hydrate verwandelt. Dieses Verfahren kann

gleichzeitig zur Darstellung von Kalium- und Natriumhydrat dienen, indem man das Gemenge der

geschmolzenen Hydrate mit Wasser auslaugt und dabei hinlänglich concentrirte

Aetzkali- oder Aetznatronlaugen erhält, in welchen Aetzbaryt oder Aetzstrontian fast

unlöslich sind. – Der neuere Apparat ist in der Anordnung der Retorte A und Kammer B

vereinfacht.

Tafeln