| Titel: | Locomotiven mit Gas- bezieh. Luftmaschinen. |

| Autor: | M. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 445 |

| Download: | XML |

Locomotiven mit Gas- bezieh.

Luftmaschinen.

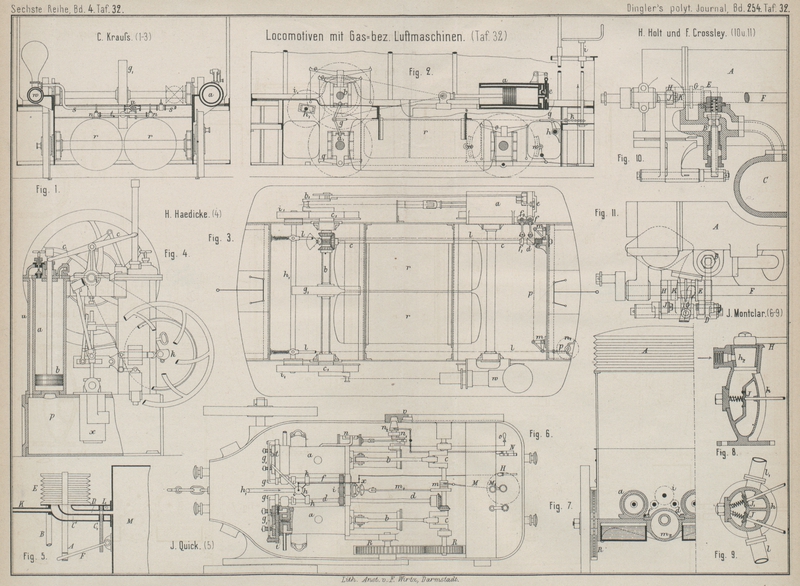

Patentklasse 20 und 46. Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Locomotiven mit Gas- bezieh. Luftmaschinen.

Die Verwendung der gebräuchlichen Locomotiven für den Straſsenbahnbetrieb u. dgl.

verbietet sich meistens aus mannigfachen Rücksichten. Die Ausnahmefälle, in denen

Straſsenbahnlocomotiven benutzt werden, haben dargethan, daſs der Dampfbetrieb dem

vorhandenen Bedürfnisse keineswegs entspricht. Es sind deshalb bereits verschiedene

Vorschläge für den Locomotivbetrieb besonders durch feuerlose Einrichtungen gemacht

und theilweise auch mit allerdings verschiedenem Erfolge ausgeführt. Man verwirft

entweder die Locomotive vollständig und läſst die Wagen durch ein endloses Seil

fortziehen (vgl. Eppelsheimer 1883 248 * 193), bezieh. man benutzt den Vortheil der

elektrischen Arbeitsübertragung, eine sehr leichte Kraftmaschine zu liefern, um

letztere mit dem die Last aufnehmenden Wagen unmittelbar zu verbinden, oder man

ersetzt nur die Dampfmaschine und den Dampfkessel durch andere Einrichtungen, welche

das Wesen der Locomotive an sich nicht beeinträchtigen, sondern nur die Uebelstände

des Dampfbetriebes derselben zu umgehen trachten. Letzteren Zweck verfolgen alle die

Locomotivmaschinen, die durch Preſsluft, Elektricität aus mitgeführten Elementen

bezieh. Accumulatoren, sowie durch Gas, Erdöl oder Heiſsluft betrieben werden.

Ebenso würden hierher zu zählen sein die Einrichtungen für Dampfbetrieb ohne

mitgeführte Feuerung (vgl. M. Honigmann 1883 250 * 429. Grüneberg und E. Hardt 1884 253 131). Im

Folgenden sollen nur die Vorschläge in Betracht gezogen werden, welche sich auf den

Betrieb von Straſsenbahnen mit Gas- oder Heiſsluftlocomotiven beziehen.

Locomotiven mit Gasmaschinen. Als ersten schüchternen

Versuch, die Gasmaschine zum locomobilen Betriebe zu verwenden, kann wohl die

Ingangsetzung einer Schiebebühne auf dem Bahnhofe zu Landsberg an der Warthe mittels

einer auf derselben aufgestellten Otto'schen

Gaskraftmaschine angesehen werden. Diese Locomotiv-Schiebebühne ist seit November

1878 in Thätigkeit. Die Schiebebühne besitzt 12m

Grubenweite, hat höchstens einen Weg von 45m

zurückzulegen und täglich etwa 50 Zugmaschinen zu befördern. Unter der Annahme von

150mm Beförderungsgeschwindigkeit in der

Secunde bei der schwersten Belastung und 200mm für

die leere Schiebebühne wurde eine 2pferdige Otto'sche

Maschine für ausreichend erachtet. Damit die Schiebebühne auf jeder Stelle in steter

Bereitschaft sich befindet, ist die Gaszuführung zur Maschine von der Gasleitung

durch Einschaltung eines Gasdruckbehälters von 1cbm,14 Inhalt unabhängig gemacht, In diesen Gasbehälter wird das Gas aus

der Leitung mittels einer Druckpumpe von 100mm

Cylinderdurchmesser, 200mm Kolbenhub auf etwa 5at verdichtet und kann die Maschine dann etwa 3

Stunden damit gespeist werden. Bei der allerhöchst bemessenen Füllung des Gasbehälters jedoch

(7at) kann die Gasmaschine nahezu 5 Stunden

unabhängig von der Gasleitung arbeiten. Zwischen Gasdruckbehälter und Maschine ist

ein Pintsch'scher Druckregler eingeschaltet. Der

Kühlwasserkasten des Arbeitscylinders steht auf dem Gasbehälter; derselbe faſst

1901 und muſs im Winter 2mal, im Sommer 3mal

frisch gefüllt werden. Von der Gasmaschine wird die Bewegung auf die Triebräder der

Bühne durch Riemen und Zahnräder übertragen. Es ist aus längerem Betriebe dieser

Schiebebühne eine tägliche Ersparniſs von 6,76 M. gegenüber Handbetrieb ausgerechnet

worden.

Soll die Gasmaschine nun aber wie die Dampfmaschine zum Betriebe von eigentlichen

Fuhrwerken Verwendung finden, so bleiben mannigfache Schwierigkeiten zu überwinden,

welche bei der oben mitgetheilten Anlage nicht aufgetreten sind. Die Gasmaschine

muſs eben für diesen neuartigen Verwendungszweck Anforderungen genügen, denen

dieselbe ihrer bisherigen Ausbildung nach keineswegs gewachsen scheint. Es ist

bekannt, wie ungemein verbesserungsbedürftig die Gasmaschine auch als festliegender

Betriebsmotor noch ist, und hieraus kann nun leicht gefolgert werden, welch groſse

Schwierigkeiten bei der Verwendung derselben als Locomotivmaschine zu überwinden

sind. Die Gasmaschine arbeitet auch in ihren besten Constructionen immer noch mit so

bedeutenden Stöſsen, daſs diese das doch immerhin so leicht wie möglich aufzubauende

Wagengestell sehr stark in Mitleidenschaft ziehen werden; sie braucht ferner bei

ständigem Betriebe bedeutende Mengen Kühlwasser. Es ist bisher noch nicht gelungen,

eine praktischen Bedingungen genügende Steuerung zu schaffen. Vor allen Dingen aber

ist eine brauchbare Umsteuerung, wie auch eine zweckmäſsige Anlaſsvorrichtung noch

nicht vorhanden und eine solche muſs als eine unabweisbare Forderung für eine

Locomotivmaschine angesehen werden. Es wird sich im Folgenden zeigen, in welcher

Weise die Constructeure die bezeichneten Schwierigkeiten zu bewältigen versuchten;

hier sei nur kurz vorangeschickt, daſs behufs Umgehung der Umsteuerung und eines zu

häufigen Anlassens der Maschine fast allgemein die Einschaltung eines Wendegetriebes

zwischen Maschinenwelle und Triebachse angenommen wurde, so daſs also bei

ununterbrochenem Weiterlaufe der Maschine nach derselben Richtung die Uebertragung

der Bewegung auf die Triebachse umgekehrt oder auch ganz abgestellt werden kann.

Die Speisung der Maschine und der Zündflamme erfolgt allgemein mittels Preſsgas,

welches in genügender Menge mitgeführt wird und durch Druckregler unter dem

gewünschten Drucke in die Maschine gelassen wird. Diese Behälter erhalten eine

Füllung auf 10 bis 12at. Man verwendet entweder

tragbare Gefäſse, welche in einer Gasanstalt gefüllt und dann auf den Locomotiven

untergebracht werden, oder man füllt entsprechende, mit dem Locomotivgestelle fest

verbundene Gefäſse aus

einem feststehenden oder fahrbaren Sammelbehälter, welcher die Ueberführung des

Gases von der Gasanstalt vermittelt. Im Allgemeinen unterscheidet sich das Verfahren

in keiner Weise von dem bei der Gasbeleuchtung der Eisenbahnwagen

gebräuchlichen.

Bei der Gaslocomotive von C. Krauſs in Linden vor

Hannover (Erl. * D. R. P. Kl. 46 Nr. 6768 vom 8. Oktober 1878) wird das Gas aus den

erwähnten Behältern wie üblich mit Hilfe von Druckverminderungsventilen entnommen

und vor seinem Eintritte in den Cylinder mit Preſsluft gemischt, welche durch eine

von der Maschine betriebene Luftverdichtungspumpe in einem Druckwindkessel erzeugt

wird. Die Vermischung von Gas und Luft zu einem innigen Gemenge wird durch eine Art

Strahlapparat bewirkt. Die Bewegungsübertragung erfolgt durch Treibräder.

Der Cylinder a (Fig. 1 bis 3 Taf. 32) der Gasmaschine

liegt wagerecht auf einer Seite des Wagengestelles. Es soll bei jedem Ausschube eine

Explosion erfolgen. Das Gas gelangt aus den unterhalb des Wagens gelagerten

Druckbehältern r durch einen Druckregler n und das Rohr t in die

Düse u, wo es sich mit der aus dem Windkessel der

Druckpumpe w durch s

zuströmenden Luft mischt. Das so gebildete Gemenge geht dann durch ein vom

regulirbaren Daumen d (Fig. 3) der Steuerwelle

c und den von einer Gegenkurbel b1 gesteuerten Schieber

e in den Cylinder. Nach einem Theile des Ausschubes

wird das Einlaſsventil f geschlossen, die Ladung durch

eine am Schieber e brennende Flamme entzündet und der

Kolben vorwärts getrieben. Beim Einschube treibt der Kolben die

Verbrennungsrückstände durch das vom Daumen f1 geöffnete Auspuffventil f2 bis an das Hubende heraus. Der Kolben

der Gasmaschine wirkt auf die Kurbelwelle b, von

welcher die Bewegung mittels Reibungsscheiben c1 auf die Triebachse a1 übertragen wird.

Behufs schneller Umsteuerung der Locomotive zu Rangirzwecken ist

eine Zwischenachse h1

(Fig. 2

und 3) mit

zwei Reibungsscheiben i1 eingeschaltet, welche nach dem Abziehen der Reibungsräder von den

Triebrädern gegen beide angepreſst wird, in Folge dessen die Triebachse der

Locomotive sich in umgekehrter Richtung bewegt. Die Achse h1

, deren Lager im Rahmen prismatische Führung hat, wird

zu diesem Zwecke durch zwei Zugstangen l, welche durch

die beiden wagerechten Winkelhebel m in Verbindung

stehen, gleichmäſsig gegen die Triebräder und die Reibungsräder der Gasmaschine

bewegt, mittels Handhebel n1 der senkrechten Spindel durch Aufwickelung der Zugkette p angepreſst und in diesem Zustande durch ein Sperrrad

erhalten. Die Bewegung der Achse in der prismatischen Führung ist nicht fest durch

letztere vorgeschrieben, sondern es sind die Gleitschuhe zwischen Federn gelagert,

welche ein geringes Ausweichen gestatten und hierdurch einen gleichmäſsigen Druck

gegen die Reibungsräder der Triebachse und der Gasmaschine sichern.

Uebrigens kann auch die Drehungsrichtung der Gasmaschinenkurbel

selbst umgekehrt werden; die hierfür vorgesehene Einrichtung kommt aber nur zur

Bethätigung, wenn es sich nicht um plötzliche Bewegungsumkehrung handelt. Das den

Steuerschieber bewegende Excenter sitzt nämlich lose auf dem Zapfen der Gegenkurbel

b1. Die genaue

Stellung desselben ist durch feste Anschläge gesichert, so daſs auch bei umgekehrter

Drehung der Welle das Excenter zur richtigen Zeit mitgenommen wird. Die Steuerwelle

c wird von der Kurbelwelle aus durch Kegelräder bewegt.

Zwischen den beiden lose auf der Welle b sitzenden

Kegelrädern liegt eine verschiebbare Kuppelung, deren Einrückung rechts oder links

die Steuerwelle auch verschieden umdreht. Das Anlassen der Maschine, gleichgültig,

in welchem Drehungssinne, muſs immer von Hand erfolgen.

Das Gewicht des Locomotivkörpers wird durch Federn o auf die Trieb- und Kuppelachse übertragen. Die Achse

der Gasmaschine wird auſserdem noch durch eine besondere Feder o1 mittels eines unter

den Lagern der Triebachse angebrachten Querträgers q

gegen die Triebachse gepreſst, um die Reibung zwischen den Scheiben der Gasmaschine

und den Rädern bezieh. Reibungsscheiben der Triebachsen nach Belieben verstärken zu

können. Der ganze Mechanismus der Locomotive, das Gestell mit Zubehör ruht sonach in

Federn und kann der Bewegung derselben folgen, während die Welle der Gasmaschine

durch die erwähnte Federaufhängung unveränderlich gegen die Triebachse gedrückt

wird. Zwischen den Achsbüchsen der Triebachse a1 und denen der oben liegenden Gasmaschinenwelle b ist je ein Kniehebel angeordnet, vermöge dessen die

beiden Achsen aus einander gedrückt und in dieser Lage erhalten werden können. Die

Kniehebel stehen durch die Zugstangen g mit Hebeln auf

der gemeinschaftlichen Welle h in Verbindung und werden

durch Drehung der Welle, welche durch den Führer mittels des Handhebels i der senkrechten Spindel und der auf die Spindel sich

aufwickelnden Zugkette k bewirkt werden kann.,

gleichmäſsig bewegt. Hierdurch werden die Triebachse und Maschinenwelle von einander

entfernt oder gegen einander gepreſst. Durch ein auf der Spindel sitzendes Sperrrad,

dessen Sperrkegel durch den Fuſs auszurücken ist, werden nach erfolgter Lüftung die

Achsen in dieser Stellung festgehalten. Die nicht getriebene Wagenachse ist mit

Backenbremsen w versehen. Das Kühlwasser für den

Arbeitscylinder wird in einem Behälter auf dem Verdecke der Locomotive

mitgeführt.

Die Anbringung eines zweiten Arbeitscylinders ist nur für

schwierige Bodenverhältnisse in Aussicht genommen, die Gleichmäſsigkeit des Ganges,

wenn von einer solchen bei dieser Wirkung der Maschine überhaupt gesprochen werden

darf, soll durch das Schwungrad g1 bewirkt werden.

Bei einer weiteren vorgeschlagenen Construction werden beide

Radachsen als Triebachsen benutzbar und zwar zum gleichzeitigen oder Wechsel weisen

Betriebe. Der in diesem Falle zwischen beiden Triebachsen liegende Arbeitscylinder

ist an beiden Enden offen; im Cylinder spielen zwei Kolben, welche durch die

zwischen denselben stattfindende Explosion eines Gemenges gleichzeitig nach auſsen

getrieben werden.

Eine dritte, in der Patentschrift mitgetheilte Ausführung strebt

eine Vereinfachung der Locomotive an. Es ist bei derselben auf der Betriebswelle der

Gasmaschine ein Kegelräderwendegetriebe angeordnet, welches mit Hilfe einer

Cylinderreibungskuppelung und einer Zahnräderübersetzung die Bewegung entsprechend

auf die Laufradachse übermittelt. Die Kuppelung wird vom Führerstande aus

verstellt.

Bei der von H. Haedicke in Berge bei Nauen (Erl. * D. R.

P. Kl. 46 Nr. 5177 vom 15. August 1878) vorgeschlagenen Maschine wird die

Gasexplosion indirekt zur Bewegungsäuſserung verwendet. Der durch die stattfindende

Gasverpuffung vorgetriebene Arbeitskolben ist gleichzeitig der Kolben einer

Luftpumpe, durch welche Luft verdichtet wird, um dann als Betriebsmittel zu

dienen.

Die in Fig. 4

Taf. 32 dargestellte Maschine ist zweicylindrig gedacht. Die in den lothrechten

Cylindern a befindlichen Kolben b werden durch den zweiarmigen Hebel c

ungefähr ¼ ihres ganzen Hubes aufwärts bewegt, um während dieser Zeit ein Gasgemenge

anzusaugen, welches durch die mittels Daumen k

gesteuerten Schieber eingelassen und dann entzündet wird. Die Explosion treibt den

Flugkolben b frei bis an den oberen Cylinderdeckel. Hierbei

drängt derselbe die vorher angesaugte Luft durch den Kanal u in den als Grundplatte dienenden Sammelbehälter p. Die hier verdichtete Luft gelangt alsdann durch einen mittels

beliebiger Umsteuerung bethätigten Vertheilungsschieber in den eigentlichen

Betriebscylinder x, welcher auf die Hauptwelle i wirkt.

Bei der vorliegenden Maschine soll die verdichtete Luft in dem Behälter p ein Mittel geben, um die Maschine sogleich und in

jeder Kurbelstellung anzulassen. Es soll also der bekannte Nachtheil der

Gasmaschinen umgangen werden, erst nach durch Hand bewirkter Schwungraddrehung und

hierdurch erfolgter Ansaugung und Zündung selbstthätig weiter arbeiten zu können.

Die gepreſste Luft bietet ein ziemlich nahe liegendes Mittel, um diesem Uebelstande

für den vorliegenden Zweck zu begegnen. Man findet deshalb auch mehrfach gepreſste

Luft als Hilfsmittel zum Anlassen, von Gasmaschinen benutzt. Dies geschieht auch in

eigenthümlicher Weise bei der Gaslocomotive von J. M. A.

Montclar in Paris (Erl. * D. R. P. Kl. 46 Nr. 20916 vom 7. Januar 1882).

Während nämlich der regelrechte Betrieb der Locomotive durch zwei wagerecht

angeordnete Deutzer Gasmaschinen erfolgen soll, ist zum Anlassen der Maschinen

bezieh. zum anfänglichen selbstständigen Anlaufenlassen der Locomotive (bis die

Gasmotoren arbeiten können) ein durch gepreſste Luft bethätigter Hilfsmotor

vorgesehen.

Die Gasmaschinen a (Fig. 6 Taf. 32) betreiben

unmittelbar mittels der Kurbelstangen b die Kurbelwelle

c und dadurch ein Excenter, welches vom

Führerstande durch die Stangen M, M1 und die Kuppelung m

mit der Welle c gekuppelt werden kann, wie auch vom

Führer aus mittels der Stange m1 die Luftverdichtungspumpe x bethätigt wird; letztere drückt Luft in einen zwischen den beiden

Treibcylindern liegenden Behälter m2 (Fig. 7). Die

während des Ganges der Maschine bezieh. des Umlaufes der Kurbelwelle c verdichtete Luft wird dann behufs Anlassen der

Maschine und des Wagens in die Hilfsmaschine n

gelassen, welche durch ihre Kurbelwelle n1 und das am Schwungrade v der Hauptmaschine gekuppelte Reibungsrad w2 den Antrieb besorgt. Die Ein- und Ausrückung dieses Rades n2 erfolgt gleichfalls

vom Führerstande durch Gestänge A7, während der

Zulaſs von Preſsluft zum Cylinder n vom Handhebel o aus geregelt wird. Die Abmessungen dieser

Hilfsmaschine sind derart, daſs die Locomotive eben bewegt werden kann. Die beim

Anlassen verbrauchte Preſsluft kann durch Einrückung der Verdichtungspumpe an

solchen Stellen ersetzt werden, wo die Locomotive auf Gefälle läuft; nötigenfalls

könnte auch behufs schnellerer Bremsung die Einschaltung der Hilfsmaschine

vorgenommen werden.

Jeder Cylinder der Gasmaschine besitzt eine besondere Steuerwelle, von denen die eine

d unmittelbar von der Kurbelwelle c mittels Kegelräder, die zweite f von der ersten durch Stirnräder i getrieben wird. Die Schieber t werden durch die Kurbeln g und Stangen g1 verschoben. Die Steuerwellen d und f wirken ferner

durch Daumen k auf die Einlaſsventile für das Gas und

die Auslaſsventile für die Verbrennungsrückstände.

Das in dem Blasebalg ähnlichen oder anders gestalteten, oberhalb des Verdeckes des

Wagens angeordneten Behälter A enthaltene Gas wird

mittels des Rohres h1

(Fig. 6

Taf. 32) dem beiden Cylindern a gemeinschaftlichen

Ventilkasten h (Fig. 8 und 9) zugeleitet. Dieser

Ventilkasten enthält in seinem oberen Theile einen Absperrhahn h2, dessen Küken

mittels des Hebels H und des aus Fig. 6 ersichtlichen

Stangen- und Hebelwerkes vom Führerstande gehandhabt werden kann. Der untere

gröſsere Theil ist durch drei Scheidewände in drei Abtheilungen geschieden. Je eine

der Abtheilungen ist mit der dritten durch ein federbelastetes Ventil J, J1 verbunden und

steht durch Rohre l bezieh. l1 mit den Schieberkästen der Cylinder a in Verbindung. Die Ventile J und J1

werden durch Stangen von den Daumenscheiben k der

Steuerwellen d und f

bewegt und bewirken eine passende Vertheilung des Gases nach den beiden Cylindern.

Die Uebertragung der Bewegung von der Kurbelachse c auf

die Radachse erfolgt durch eine über die Räder R

gelegte Gelenkkette.

In der Patentschrift sind ferner zwei Abänderungen der beschriebenen Construction

mitgetheilt; es sind nur Einzelheiten verändert. Das in passender Weise mitgeführte

Kühlwasser für die Gasmaschinen soll nach Benutzung zum Anwärmen der Hilfsmaschine

und des Preſsluftbehalters verwendet werden.

Ein ähnlicher Gedanke ist in der Construction von H. P.

Holt in Leeds und F. W. Crossley in Manchester

(Erl. * D. R. P. Kl. 20 Nr. 17479) zum Ausdrucke gebracht. Als Hilfstriebkraft wird

jedoch nicht von der Maschine gepreſste Luft verwendet; es sind vielmehr die in

einen Behälter ausgeblasenen und verdichteten Verbrennungsrückstände der Gasmaschine

benutzt. Ferner wird keine besondere Hilfsmaschine beim Anlassen benöthigt, sondern

die im Sammelbehälter verdichtete Mischung durch ein besonderes Ventil in den

Arbeitscylinder der Gasmaschine selbst eingelassen. Der Arbeitskolben wird nun so

lange von diesen gepreſsten Verbrennungsgasen angetrieben, bis das Schwungrad so

viel lebendige Kraft aufgesammelt hat, um die Arbeit mit der Gasmischung

einzuleiten. Als Betriebsmaschine ist ein gewöhnlicher Otto'scher Motor verwendet. A (Fig. 10 Taf.

32) ist der Arbeitscylinder, während C den

Sammelbehälter bezeichnet, in welchem die Hilfstriebkraft aufgespeichert werden

soll.

Die Wirkung ist folgende: Wenn die Maschine arbeitet, flieſst ein

Theil der Verbrennungsproducte vom Cylinder nach dem Behälter C, indem dieselben das Ventil B öffnen, bis der Druck im Behälter beinahe gleich dem höchsten Drucke im

Cylinder wird, worauf sich das Ventil B schlieſst und

ein weiteres Ueberströmen der Gase verhindert.

Um die Maschine anzulassen, wird mittels des Hebels G die Curvenscheibe E auf

der Welle F verschoben, bis sie in die durch Fig. 11

angedeutete Stellung kommt; der Hebel D wird nun einmal in je zwei

Umdrehungen der Maschine hin- und herbewegt und öffnet das Ventil B auf eine kurze Zeit, so daſs die verdichteten Gase

vom Behälter C nach dem Cylinder A strömen und somit die Maschine in Bewegung

setzen.

Mit der Scheibe E ist eine zweite

Curvenscheibe H verbunden, welche die Stelle der

gewöhnlichen Scheibe zum Oeffnen des Auslaſsventiles des Cylinders vertritt, so

daſs, während die Scheibe E das Einlassen der

verdichteten Gase aus dem Behälter C in den Cylinder

A bewirkt, die Scheibe H das Auslaſsventil bei jedem Verdichtungshube des Kolbens offen hält.

Wenn nachher E auſser Berührung mit D gebracht wird, kommt ein anderer Theil K der Scheibe H mit der

Rolle J in Berührung, um das Auslaſsventil wie

gewöhnlich nur zum Abziehen der Verbrennungsgase zu öffnen.

Der Behälter C könnte durch eine

Pumpe, welche von der Maschine oder auf andere Weise getrieben wird, gefüllt werden;

es würden sich die beweglichen Theile der Pumpe derart anordnen lassen, daſs die

bewegten Theile der Maschine dadurch ausgeglichen werden, indem man z.B. die Pumpe

mit einer der Maschinenkurbel gegenüber liegenden Kurbel oder einem Excenter

verbindet. Wenn eine Pumpe nicht gebraucht wird, gleicht man die beweglichen Theile

der Maschine mittels eines gleitenden Gewichtes aus.

Nach anderen Grundzügen ist die Gaslocomotive von M. Hasse

und Comp. in Berlin (Erl. D. R. P. Kl. 46 Nr. 2048 vom 6. December 1877)

gebaut, bei welcher besonders auf eine ruhig arbeitende Gasmaschine Bedacht genommen

ist. Wie Otto durch die im todten Räume des Cylinders

verbleibenden Verbrennungsgase gewissermaſsen einen Buffer zwischen Ladung und

Arbeitskolben einschaltet, so wird hier ein elastisches Zwischenglied zwischen

Kolben und Triebachse der Maschine eingeschaltet, welches die von der Verpuffung des

Gemenges herrührende Kraft in sich aufnehmen und allmählich bezieh. ruhig und

gleichmäſsig auf die Triebachse übertragen soll. Als solchen Buffer denkt sich der

Erfinder eine oder mehrere Federn, ein Luftkissen o. dgl. Dieser Buffer soll aber

auch den Zwecken des Anfahrens nutzbar gemacht werden, indem die Bremskraft durch

denselben ausgeübt, also ein Theil der lebendigen Kraft des Wagens von demselben

aufgenommen wird, so daſs der Buffer als Kraft sammelnde Bremse in bekannter Weise

wirkt.

Wird als elastisches Zwischenglied eine Feder verwendet, so liegt

dieselbe in einem guſseisernen, allseitig geschlossenen Gehäuse und ist einerseits

mit der auf der Federachse befestigten Nabe, andererseits mit dem Federgehäuse

verbunden. (In ähnlicher Weise hat Dohis, wie S. 136 d.

Bd. berichtet wurde, die Fuſstrittbewegung auf eine Nähmaschinen welle übertragen.)

Die Federachse wird festgehalten durch ein auf derselben befindliches Schneckenrad

und eine in letzteres eingreifende Schnecke, welche vom Stande des Wagenführers aus

gedreht werden kann. Durch Drehung der Schnecke auf der Federachse kann die Feder

beliebig angespannt oder gelöst werden. Auſserdem wird durch Drehung des Federhauses

nach der einen Richtung die Feder ausgespannt und gibt durch Drehung nach der

entgegengesetzten Richtung ihre Kraft auf die Hauptantriebsachse ab. Der

Arbeitskolben des Motors bewirkt bei seiner Vorbewegung in Folge der Explosion

Anspannung der Feder durch Drehung des Gehäuses in der einen Richtung, da derselbe

durch eine Kolbenstange und einen auf das Gehäuse sich aufwickelnden Riemen mit

letzterem in Verbindung steht. Während die Feder ihre Kraft auf die

Hauptantriebswelle abgibt, wird der Kolben wieder zurückgezogen, bis am Ende seines

Laufes eine neue Explosion ein neues Vorschnellen desselben und Anspannen der Feder

zur Folge hat.

Die Steuerung der Maschine erfolgt durch einen hinter dem oben

erwähnten Explosionskolben befindlichen zweiten, den sogen. Füllkolben. Derselbe besitzt

eine Stopfbüchse, durch welche die Kolbenstange des Explosionskolbens gasdicht

hindurchgeführt ist, und hängt mittels zweier durch den offenen Cylinderdeckel

gehenden Gelenkstangen am Ende eines einarmigen Hebels, an welchen andererseits in

etwa ⅓ seiner Länge vom Drehpunkte ab ein ebenfalls auf das Federgehäuse sich

aufwickelnder Riemen angreift und denselben zurückzieht, während eine passend

angebrachte Feder den Füllkolben so weit herausbewegen kann, als es eine zur

Begrenzung dieses Ausschubes angebrachte Lederschleife gestattet, nämlich bis eben

über die Einmündung des Zuführungskanales für das Explosionsgemenge. Wenn nun nach

der zwischen beiden Kolben im Cylinder erfolgten Explosion die Gase anfangen, sich

zusammenzuziehen und das Federgehäuse durch Abgabe von Kraft den Explosionskolben

zurückzuziehen beginnt, wird auch der Riemen des Füllkolbens durch Abwickelung

schlaff und dieser durch die an dem Hebel wirkende Feder vorgezogen, bis die Mündung

des Eintrittskanales eben bedeckt ist, in welcher Stellung der Füllkolben durch die

oben erwähnte Schleife festgehalten wird.

Geht nun bei weiterer Kraftabgabe und Umdrehung des Federgehäuses

der Explosionskolben zurück, bis derselbe beinahe den Füllkolben berührt, so zieht

der Lederriemen des Füllkolbens, welcher sich mit auf das Gehäuse aufgewickelt hat,

auch diesen vor und zwar, da er an dem einarmigen Hebel mit zweifacher Uebersetzung

angreift, mit doppelt so groſser Geschwindigkeit, als der Explosionskolben

zurückgeht, wodurch eben das Einsaugen des Explosionsgemenges erzielt wird. Das

richtige Verhältniſs von Luft und Gas im Explosionsgemenge wird durch zwei mit dem

Eintrittskanale in Verbindung stehende, nach auſsen absperrende, selbstthätige und

regulirbare Füllventile erzeugt. Sobald der Füllkolben den theilweise offenen Deckel

des Explosionscylinders eben erreicht, erfolgt die Entzündung des eingesaugten

Explosionsgemenges.

Der vorn offene Explosionscylinder besitzt nahe seinem Ende eine

Anzahl Löcher. Wenn der Kolben etwa durch eine zu starke Explosion zu weit gegen das

Ende des Cylinders vorgeschleudert werden sollte, kann ein Theil der überschüssigen

Gase durch diese Löcher entweichen.

Wenn jedoch durch vergröſserte Ansprüche an die Maschine, z.B. bei

einer zu überwindenden gröſseren Steigung, die Feder zu dieser Leistung in ihrem

augenblicklichen Spannungszustande sich nicht stark genug erweist, so kann durch das

oben erwähnte Schneckengetriebe die Federachse mit ihrer Nabe gedreht und die Feder

dadurch stärker angespannt werden. Hat dann vor dieser Anspannung die

Explosionskraft des Gasgemenges gerade genügt, um die Feder im Gehäuse so weit

anzuspannen, daſs der Kolben eben bis an das vordere Ende des Cylinders

vorgeschleudert wird, so wird nach dem erfolgten stärkeren Anspannen der Feder durch

das Schneckengetriebe numehr in Folge vergröſserten Widerstandes der Kolben nicht

mehr so weit vorgeschleudert werden als vorher. Der Kolben wird dann bei seinem

Rückgange auch schneller mit dem Füllkolben zusammentreffen und so die Füllung des

Cylinders in kürzeren Zwischenräumen erfolgen als zuvor und diese Zwischenräume

würden immer kürzer werden, je mehr man zur vollständigen Ueberwindung der

entgegenstehenden Last die Feder anzuspannen gezwungen würde. Der Gasverbrauch wird

also im Verhältnisse zu der von der Maschine zu entwickelnden Kraft stehen.

Die Vorschläge von J. Quick in Westminster (Erl. * D. R.

P. Kl. 46 Nr. 24550 vom 4. Juli 1882) beziehen sich auf die Gaszufuhr aus dem

Gasbehälter in die Maschine. Der Gasbehälter M (Fig. 5 Taf. 32)

ist als groſser Tender gedacht. Der Gaszufluſs zur Maschine wird durch den Blasebalg

E, welcher als Niederdruckkessel wirkt, und den

Regulirschieber C1

geregelt. Schrumpft der Blasebalg E zusammen, weil die

Maschine seinen Gasinhalt bis zu einem gewissen Grade entnommen hat, so zieht die

mit dem Balge E verbundene Stange A mittels des Hebels F

den Schieber C1 nieder; es wird

dadurch eine Verbindung zwischen M und E hergestellt und der Blasebalg aufgebläht, bis der

Schieber C1 so weit

wieder gehoben ist, daſs der Gaszufluſs nach E

abgesperrt oder doch vermindert ist. Das Rohr B führt

Gas zu den Seitenlampen der Maschine. Es ist nun noch die Anordnung getroffen, daſs

die Kühlwasserableitung KL um den Verbindungskanal D zwischen E und M geführt und hier zu dem Räume C erweitert ist. Es wird hierdurch bezweckt, die in dem Kanäle D durch die Ausdehnung der Gase hervorgerufene

Erkältung zu beseitigen.

Fr. Kiſsling in Augsburg (Erl. * D. R. P. Kl. 20 Nr.

3571 vom 26. April 1878) hat die Speisung der Gaslocomotiven während der Fahrt aus

einem unter der Straſsenoberfläche längs einer Schiene liegenden Gasrohre in

Vorschlag gebracht. Ein Muff umschlieſst das Straſsengasrohr und steht mit dem

Gasbeutel des Motors durch ein Rohr in Verbindung. Der mit dem Wagen durch eine

Stange verbundene Muff soll nun während der Fahrt auf dem Rohre gleiten. Geht der

Muff über eine streckenweise in die Leitung einzulassende Ventilstelle, so stöſst

ein Ansatz das in dem Gasrohre angebrachte Ventil auf und läſst eine gewisse Menge

Gas in den Muff strömen, aus welchem dasselbe dann in den Gummibeutel weiter

geleitet werden soll. Hat der Muff die Ventilstelle verlassen, so schlieſst sich das

Leitungsventil durch Federdruck. Es bedarf wohl keiner Erwähnung, daſs dieser

Vorschlag ganz unausführbar ist.

M.

Tafeln