| Titel: | Ueber Neuerungen an dynamo- und magneto-elektrischen Maschinen. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 465 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an dynamo- und

magneto-elektrischen Maschinen.

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

253 S. 481.)

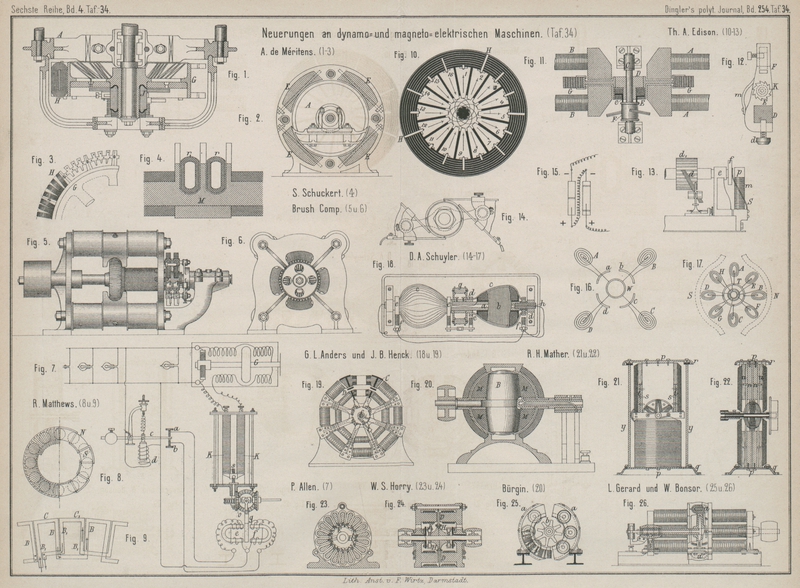

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 34.

Neuerungen an dynamo- und magneto-elektrischen

Maschinen.

13) B. Abdank-Abakanowicz und C.

Roosevelt in Paris bilden nach dem englischen Patente, 1883 Nr. 5594 (vgl.

Engineering, 1882 Bd. 36 * S. 75) das magnetische

Feld dadurch, daſs sie einen zu einem ovalen Ringe zusammen gebogenen Elektromagnet

an einer Stelle unterbrechen, so daſs sich die Pole gegenüber stehen. Zwischen den

etwas verbreiterten Polen zweier derartiger, einander mit diesen Polen gegenüber

stehender Magnete kreist der Anker. Der Leiter desselben besteht aus auf einander

gelegten, in geeigneter Weise gebogenen Kupferstreifen, welche unter sich durch

geeignetes Material isolirt sind. Die Kupferstreifen sind geschlitzt und mit

genügenden Luftöffnungen versehen, um einerseits die Bildung geschlossener Ströme,

andererseits eine Erhitzung des Ankers zu verhüten. Der erzeugte Strom wird in zwei

Leitungen von verschiedenem Widerstand abgeführt

einer derselben, in einem Nebenschlüsse angebracht, ist constant; der andere,

veränderliche, wird durch einen mikrophonischen Contact der Bürsten gebildet.

14) C. A. Mc Evoy und J.

Matthieson in London (Englisches Patent, 1883 Nr. 5631, vgl. Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 76) geben ihrer

Dynamomaschine die äuſsere Erscheinung der Schuckert'schen Flachringmaschine; die beiden senkrechten über einander

liegenden erregenden Magnete bilden jeder mit seinem Polstücke einen U-förmigen,

beinahe halbkreisförmigen Trog; beide Tröge kehren einander die Oeffnungen zu. Der

in den Trögen kreisende Anker besteht aus einer Bronzenabe mit radialen, am äuſseren

Ende gabelförmig gestalteten Speichen; zwischen diese Gabeln sind Streifen von

weichem Bandeisen so gewunden, daſs sie einen ringförmigen Kern bilden, um welchen

dann Drahtspulen neben einander gewickelt sind. Das innere Ende jeder derselben ist

mit dem äuſseren der nächst folgenden verbunden und an diese Stelle schlieſst sich

die Verbindung mit dem Commutator, welcher in gewöhnlicher Weise angeordnet ist.

15) Die Gleichstrommaschine von A. de Méritens besitzt 4

permanente Magnete E (Fig. 2 Taf. 34), die mit

ihren wechselnden Polen parallel zur Achse der Maschine liegen und Theile eines

Cylinders bilden, in welchem der Anker kreist. Diese Magnete, die aus je 64 durch

Bolzen verbundenen Stahlblättern von 1mm Stärke

und etwa 685mm Länge gebildet sind, werden so in

den Gestellwänden der Maschine befestigt, daſs sie an einer Seite über die

betreffende Wand A (Fig. 1) vorstehen; in

diesem hervorragenden Theile kreist der Anker, welcher ähnlich construirt ist wie

der Anker der Wechselstrommaschine desselben Erfinders (vgl. 1882 245 * 287), jedoch 64 Spulen H auf einem 16theiligen Kerne G (Fig. 1 und 3) enthält,

dessen einzelne Theile aus 80 Blättern von 1mm

starkem Eisenblech zusammengesetzt sind. Die Verbindung der Spulen erfolgt ähnlich

der Gramme'schen Maschine. Von der Verbindung zweier

benachbarten Spulen ist der Anschluſs an den betreffenden Abschnitt des in

gewöhnlicher Weise construirten Commutators J (Fig. 1)

hergestellt. Da die Maschine zwei Paar inducirender Magnete, also auch zwei Paar

magnetischer Felder besitzt, so sind 4 Bürsten vorhanden, von denen die diametral

gegenüber stehenden zu einem Paare vereinigt sind. Jede Bürste befindet sich drehbar

auf einem Bolzen; diese 4 Bolzen sitzen auf einem zur Achse der Maschine

concentrischen, um dieselbe in einem bestimmten Winkel drehbaren Ringe, damit die

Bürsten dem magnetischen Felde entsprechend eingestellt werden können. Diese

Anordnung gestattet eine vollständige Umkehrung des Stromsammlers. Soll die Maschine

als Elektromotor benutzt werden, so kann die Umdrehungsrichtung durch Veränderung

der Stellung der Bürsten gegen das magnetische Feld bestimmt werden. (Nach Engineering, 1881 Bd. 32 * S. 380 und 392.)

Für kleinere Leistungen hat A. de Méritens nach

derselben Quelle 1882 Bd. 34 * S. 597 in neuerer Zeit eine schwächere Maschine

construirt, deren 4 Magnete auf ein besonders gestaltetes, cylinderförmiges

Guſsstück so befestigt sind, daſs dieselben die Seiten eines Rechteckes bilden. Das

Guſsstück ist im Inneren genau ausgebohrt, um den nach den oben beschriebenen

Prinzipien construirten Anker mit möglichst wenig Spielraum aufzunehmen.

16) R. J.

Gülcher in Biala bei Bielitz (* D. R. P. Nr. 17602 vom 23. September 1880) erstrebt auſser

den in D. p. J. 1882 245 283

schon erwähnten

Neuerungen eine bessere Kühlung des Ankerringes und der Elektromagnete; der Draht

des Ringes wird deshalb nicht radial, sondern parallel gewickelt, ähnlich wie bei

Pacinotti's Ring. Die so zwischen den einzelnen

Spulen der Wickelung entstehenden radialen Zwischenräume werden durch Holzkeile

ausgefüllt, die mittels Kupfernieten auf dem Eisenringe befestigt werden und in

Gemeinschaft mit den zwischenliegenden Drahtwindungen eine gröſsere Anzahl von

Kammern bilden, welche durch die Drehung des Ringes zwischen den denselben

umschlieſsenden Polflächen ähnlich wie ein Flügelgebläse wirken.

17) In der einpoligen dynamo-elektrischen Maschine von

A. Delafield in Noroton, Conn., sind nach dem Scientific American, 1883 Bd. 49 S. 102 die beiden

Polenden der wagerecht gelagerten flachen Elektromagnete B,

B1 (Textfigur

1) cylindrisch gestaltet und so ausgebohrt, daſs im Inneren derselben je

ein gleichfalls röhrenförmig gestalteter Anker C,

welcher keine Drahtbewickelung besitzt, umlaufen kann, indem derselbe seine Lagerung

in den Stirnenden der Theile B, B1 findet. Im Inneren dieses Hohlankers befindet sich

wieder je ein cylindrisches Polstück D der flachen

Hilfsmagnete E, E1. Da

auf diese Weise der Anker auf allen Seiten von Magneten umgeben ist, wird ein sehr

kräftiges magnetisches Feld erzielt. Der erzeugte elektrische Strom ist stets gleich

gerichtet und wird ohne Vermittelung eines Commutators durch die Bürsten F, F1 abgeleitet. Der

Strom besitzt geringe elektromotorische Kraft und ist für galvanoplastische Arbeiten oder Glühlichtbeleuchtung geeignet.

Fig. 1., Bd. 254, S. 467

Bei dieser Maschine wird entweder der Strom des einen Ankers zur Erregung der Magnete

benutzt, oder, wie in der Textfigur angedeutet, ein besonderer Erreger verwendet und

in letzterem Falle der Strom beider Anker zur Arbeitsleistung benutzt.

18) S. Schuckert in Nürnberg, welcher dem Gramme'schen Ringe seiner Maschine einen rechteckigen

Querschnitt gibt, den Kern aus einzelnen dünnen, neben einander liegenden, durch

geeignete Isolirmaterialien getrennten Blechscheiben herstellt und diesen Ring

zwischen den beinahe halbkreisförmig verlängerten, die Seitenflächen des Ringes

überdeckenden Polstücken zweier Elektromagnete in Umdrehung versetzt, wendet für

gewisse Zwecke zwei Ringe r und r1 neben einander auf derselben Achse an,

welche dann in der in Fig. 4 Taf. 34

dargestellten Art von den Polstücken der Elektromagnete M umfaſst werden. Diese Maschinen erhalten dann einen drehbaren

Umschalter, um die Ströme beider Ringe entweder neben einander auf Strom menge, oder

hinter einander auf Spannung schalten, oder auch jeden Strom für sich nutzbar machen

zu können.

19) Die Anglo-American Brush Electric Light Company hat

zum Betriebe ihrer Glühlampen (System Lane Fox) die Schlickert'sche Maschine abgeändert, indem sie den

Durchmesser der Flachringe vergröſsert und die Zahl der Magnetpole auf 4 erhöht; die

Anordnung ist in Fig. 5 und 6 Taf. 34 veranschaulicht.

Gleichzeitig wurden die langen Spulen dünnen Drahtes durch solche von gröſserem

Querschnitte ersetzt und, da das magnetische Feld 4 neutrale Punkte bietet, muſsten

auch 4 Bürsten zur Ableitung des Stromes in Anwendung kommen, der dann entweder in

zwei getrennten Stromkreisen, oder in einem einzigen Stromkreise zur Verwendung

gelangen kann.

Um die Erzeugung des Stromes dem in den Lampen stattfindenden Verbrauche, d.h. der

Zahl der brennenden Lampen anzupassen, construirte P.

Allen, Direktor der obigen Gesellschaft, einen nach Engineering, 1883 Bd. 35 S. 482 in Fig. 7 Taf. 34 schematisch

dargestellten, selbstthätigen Regulator, welcher in der Art auf die Elektromagnete

des Stromerzeugers wirkt, daſs die Potentialdifferenz an den Polklemmen constant

erhalten wird, gleichviel ob der Strom stark oder schwach ist. Die Elektromagnete

des Stromerzeugers G liegen im Nebenschlüsse zum

Hauptstromkreise der Lampen und sind mit zwei aus einzelnen Kohlenplatten gebildeten

Säulen K verbunden, welche sich in einem cylindrischen

Gehäuse befinden und mittels einer Schraube mehr öder weniger stark zusammengedrückt

werden können, so daſs ihr elektrischer Widerstand veränderlich ist. Um dies

selbstthätig hervorzubringen, ist ein Solenoid d in

einer Zweigleitung des Hauptstromkreises eingeschaltet. Der Kern dieses Solenoides

wird durch eine Feder getragen und ist nebst dieser an den Gleichgewichtshebel c befestigt, dessen eines Ende zwischen zwei

Contactspitzen a und b

schwingt, die durch Leitungen mit den beiden Elektromagneten e und f verbunden sind. Bei normalem Strom

verbrauche berührt der Hebel c keinen der beiden

Contacte; nimmt aber die Potentialdifferenz zu, so wird der Kern nach abwärts

gezogen, der Hebel c stellt den Contact mit b her, der Magnet f tritt

in Thätigkeit, zieht seinen Anker g an und rückt

dadurch die Kuppelung in das links liegende der beiden Kegelräder ein, deren Wellen

durch Riemen u.s.w. von der Achse der Dynamomaschine beständig in Umdrehung versetzt

werden. Dadurch wird vom Kegelrade o und einem

Schneckengetriebe die Schraubenspindel s so gedreht,

daſs die Scheibe, auf welcher die Kohlenplatten der Säulen ruhen, nach abwärts

geht, in Folge dessen der Widerstand der letzteren erhöht, der durch die

Elektromagnete der Maschine gehende Strom, also auch der gesammte erzeugte Strom

vermindert wird. Im entgegengesetzten Falle kommt durch Contact bei a der Elektromagnet e zur

Wirkung, durch Vermittelung des Rädergetriebes werden die Kohlenplatten stärker

zusammengedrückt, bis endlich, wenn die volle Leistung der Maschine erreicht ist,

die oberste Kohlenplatte mit einem festen Anschlage in Berührung kommt und die

Kohlensäule kurz schlieſst.

20) Th. A.

Edison in Menlo-Park (* D. R. P. Nr. 18216 vom 2. August 1881) verwendet in seiner

Dynamomaschine einen kreisenden Anker ohne Eisenkern- derselbe hat nach Fig. 10 Taf.

34 die Gestalt einer Scheibe, welche in radiale Abschnitte getheilt ist und durch

ihre flache Form die möglichste Annäherung der Pole der beiden Elektromagnete A und B (Fig. 11) gestattet,

wodurch ein möglichst starkes magnetisches Feld erzielt werden soll. Diese

Radialabschnitte bilden den Inductionstheil des Ankers und bestehen aus blanken

Kupferstäben 1 bis 16,

welche mit einander an den Kanten durch ein nichtleitendes Material verbunden sind,

so daſs eine starre Scheibe gebildet wird, welche auf der Triebwelle C mittels einer isolirenden Nabe D fest aufsitzt. Diese radialen Stücke oder Stäbe sind

an ihren inneren Enden umgebogen und dadurch oder mittels Stangen mit runden Platten

E, welche die Triebwelle oder die Nabe des Ankers

umgeben, verbunden und von einander isolirt. Jede solche Platte hat eine Zunge e, welche nach auſsen gedreht und in einer Vertiefung

des isolirenden Commutatorcylinders F befestigt ist.

Die radialen Stücke drehen sich zwischen den Polflächen zweier Elektromagnete A, B und auſserhalb der Polflächen ist die kreisende

Scheibe von 8 concentrischen Kupferringen G umgeben.

Die Radialstücke tragen an ihren äuſseren Enden Arme H,

welche bis zu den entsprechenden Ringen reichen und von den anderen isolirt

sind.

Fig. 2., Bd. 254, S. 469

Diese Einrichtung scheint jedoch wenig Anwendung gefunden zu haben, da wenigstens die

in Deutschland gebräuchlichen Maschinen die in Textfigur

2 skizzirte Gestalt besitzen. Hier bezeichnet A den kreisenden Anker, N und S die Polstücke der aufrecht stehenden Magnete M und M1 deren je nach der Ankerlänge zwei oder mehrere

Paare vorhanden sind. Die Polstücke N und S sind durch eine Zinkzwischenlage Z von der Grundplatte G

isolirt. Der Anker besteht bei den kleineren Maschinen aus einer groſsen Anzahl

dünner, von einander isolirter Eisenscheiben, welche mit Hilfe zweier starker

Endscheiben und drei oder mehr durchgehender Schraubenbolzen zusammengehalten

bezieh. auf der Antriebswelle, von welcher dieselben durch ein Holzrohr isolirt sind,

befestigt werden. Dieser Eisenkern ist mit isolirendem Papiere umzogen und auf

dieses dann die nach dem Schema Textfigur 3

ausgeführte Drahtwickelung gebracht. Da dieselbe stets eine Fig. 3. ungerade Zahl von

Abtheilungen (hier 7) enthält, so werden die diametral gegenüber stehenden Bürsten

nicht zu derselben Zeit von einer Abtheilung des Stromsammlers auf die andere

übergehen, so daſs in Verbindung mit den sorgfältig construirten Bürsten fast keine

Funkenbildung vorhanden ist. Die Bürsten bestehen aus abwechselnden Lagen von

Kupferblech und Draht, sind am vorderen Ende abgeschrägt und liegen mit dieser

Abschrägung am Stromsammler an.

Fig. 3., Bd. 254, S. 470

Bei den gröſseren Maschinen werden Kupferstäbe an Stelle der Drahtbewickelung des

Kernes angewendet, wie bereits in D. p. J. 1882 244 409 beschrieben ist.

Fig. 4., Bd. 254, S. 470

Um die Funkenbildung an den Commutatoren groſser Maschinen möglichst zu vermindern,

erweitert Edison (* D. R. P. Nr. 18128 vom 18. August

1881), wie aus Textfigur 4 zu entnehmen, die

Isolirung a,

a1, a2..., verengert die

leitenden Stege b, b1,

b2... an dem einen

Ende des Commutatorcylinders A und bringt an diesem

Theile des Cylinders an jeder Seite desselben eine einfache Commutatorbürste e an, welche er „isolirte Bürste“ nennt und deren stützendes Ende merkbar hinter den

Enden der Hauptbürsten d steht. Es ruht also das Ende

dieser Bürste e auf dem Commutator an einer Stelle,

welche an den Hauptbürsten d schon vorübergegangen ist.

Die isolirte Bürste e wird nicht unmittelbar mit den

Hauptbürsten d, wohl aber durch Bürsten h1 und h2 mit einer auf einem

Unterbrechungscylinder B befindlichen Anzahl von

Unterbrechungsstellen verbunden. Dieser Cylinder B hat

leitende und isolirende Stege, die mit denen übereinstimmen, auf welchen die

isolirte Bürste e ruht, und kann entweder getrennt am

Ende der Maschinenwelle angebracht werden, oder eine Fortsetzung des

Commutatorcylinders A bilden, in welchem Falle seine

leitenden Stege c1

c2... von den Stegen

b, b1

b2... isolirt werden

müssen. Beim Betriebe der Maschine setzen sich der lokale und ein Theil des

Hauptstromes durch jede isolirte Bürste nach ihrem Durchgange durch die Hauptbürsten

über jeden Commutatorsteg fort, so daſs an den Enden der Hauptbürsten kein Funken

entsteht. Wenn eine isolirte Bürste den Commutatorsteg verläſst, wird der durch denselben gehende

Strom an mehreren Stellen auf dem Unterbrechungscylinder B unterbrochen, was gleichzeitig auf dem Commutatorcylinder A durch die isolirte Bürste e geschieht. Hierdurch wird der Funken mehrfach zerlegt und sehr

vermindert.

Eine andere Verbesserung Edison s an seinen

Dynamomaschinen (* D. R. P. Nr. 18669 vom 13. Oktober 1880) bezweckt, eine möglichst

gleichmäſsige Abnutzung der Oberfläche des Commutatorcylinders d1 (Fig. 13 Taf. 34)

herbeizuführen. Es sind deshalb einerseits die Commutatorbürsten d schräg (etwa unter 30°) gegen die Commutatorachse

gestellt; andererseits gestattet die Welle eine geringe Hin- und Herbewegung in

ihren Lagern. Hierfür ist in den Stromkreis eines kleinen Elektromagnetes m mit Polstücken p ein

gewöhnlicher herumkreisender scheibenförmiger Contactunterbrecher eingeschaltet,

durch dessen Wirkung der Elektromagnet m abwechselnd

erregt und entmagnetisirt wird; in Folge dessen wird die auf der Commutatorachse e sitzende Weicheisenscheibe f abwechselnd von dem Elektromagnete m in der

einen Richtung und, wenn dieser aufhört zu wirken, von einer Feder S in der anderen Richtung bewegt.

Eine weitere Neuerung (* D. R. P. Nr. 16670 vom 29. März 1881) betrifft die

Commutatorbürsten, welche auszuwechseln und in ihrer Auflage auf dem Commutator

dadurch regulirbar gemacht sind, daſs jede Bürste in dem vorderen Theile F des Halters E (Fig. 12 Taf.

34) verschiebbar und jener selbst um einen Zapfen drehbar ist. Die Halter der

Bürsten werden durch Stellschrauben d auf einer

gemeinschaftlichen leitenden Stange D gehalten, an

welcher dann die Zu- bezieh. Ableitung des Stromes erfolgt. Mit Hilfe des Sperrrades

K und der federnden Klinke m kann die Bürste in jeder Neigung gegen den Umfang des Commutators

eingestellt werden.

21) D. Alf.

Schuyler in New-York (* D. R. P. Nr. 21962 vom 12. Juli 1882) ordnet die Spulen des

Ankers in Gruppen zu je 4 so an, daſs eine jede Spule unter einem Winkel von 90°

gegen die beiden benachbarten Spulen derselben Gruppe angebracht ist, der vierten

aber diametral gegenüber steht. Bei 8 Spulen z.B. (welche Zahl der Erfinder für die

vortheilhafteste hält), sind zwei Gruppen vorhanden; die Spulen der einen stehen

dann zwischen denen der anderen Gruppe. In Fig. 16 Taf. 34 sind A bis D die 4 Spulen der

einen Gruppe, die mit den 4 Spulen E bis H der zweiten Gruppe zu dem vollständigen Anker Fig. 17 Taf.

34 vereinigt sind, welcher auf der in den Lagern der Maschine drehbaren

Betriebswelle befestigt ist. Dieser Anker dreht sich zwischen den gekrümmten

Polstücken N und S der

beiden Elektromagnete. Jede Spulengruppe hat ihren besonderen Commutatorring; ein

Ende der Drahtwickelung jeder Spule steht mit einer besonderen Schiene, z.B. A bis D, bezieh. mit den

Schienen a bis d des

Commutators in

Fig. 5., Bd. 254, S. 472

Fig. 6., Bd. 254, S. 472

Fig. 7., Bd. 254, S. 472

Fig. 8., Bd. 254, S. 472

Verbindung und zwar werden die diametral gegenüber liegenden

Spulen mit entsprechend gegenüber liegenden Commutatorschienen verbunden, während

die anderen Drahtenden der Spulen einer Gruppe unter sich in elektrischem

Zusammenhange stehen, wozu die beiden Metallringe T und

W bestimmt sind.

Die Commutatorbürsten sind unter sich verbunden, wie Fig. 14 und 15 Taf. 34

darstellen, und zwar ist die positive Bürste des einen Commutators mit der negativen

des anderen verbunden- man erhält dann einen hoch gespannten Strom. Werden dagegen

die beiden positiven und die beiden negativen Bürsten unter einander verbunden, so

erhält man gröſsere Strommenge. Es können aber auch nur zwei Bürsten verwendet

werden von solcher Breite, daſs sie beide Commutatorcylinder bedecken. Die beiden

unteren Bürsten sind am einen Ende der Elektromagnetspulen verbunden, deren andere

Enden an das eine Ende der Hauptleitung angeschlossen sind, während diese sich mit

ihrem anderen Ende wieder mit den beiden oberen Bürsten vereinigt.

22) Die Dynamomaschine der Gesellschaft Solignac und

Comp. in Paris, welche nach Armengaud's Publication

industrielle, 1883 S. 302 in Textfig. 5 bis

8 dargestellt ist, trägt auf ihrer Hauptwelle

zwei getrennte Anker, die zwischen den Polen zweier Elektromagnete kreisen. Jeder

Anker besteht aus zwei halbkreisförmigen, getrennten Ringen, deren Kerne aus je 80

1mm starken Eisenblechscheiben A bestehen, welche in 20 durch Kupferscheiben

getrennten Gruppen zu je 4 Scheiben (vgl. Textfig. 7)

getheilt sind. Diese beiden Kernhälften werden durch die 2 Endscheiben a2 von Bronze und mit

Hilfe der Bolzen a1

zusammengehalten bezieh. auf der Welle befestigt; das Gewicht des Kernes beträgt

etwa 8k. Wie aus Textfigur 5 ersichtlich, sind die einzelnen Scheiben am inneren und

äuſseren Umfange ausgeschnitten, so daſs der Kern eine innere und äuſsere Nuth

erhält, welche zur Aufnahme der Drahtwickelung dient- dieselbe besteht aus etwa

300m Kupferdraht von 1mm,6 Dicke, welcher zwar fortlaufend aufgewickelt

ist, aber 20 verschiedene Abtheilungen bildet von je 6 durch isolirende

Papierscheiben a getrennte Spiralen. Das Drahtgewicht

ist 5k,6. Das Schluſsstück jedes Drahtes der einen

Spule ist mit dem Anfangsstücke des Drahtes der nächstfolgenden Spulen an einen der

40 Bronzestreifen des Stromsammlers C angelöthet; diese

verlängern sich in die von der Welle isolirten Kupferspitzen c, welche durch einen dreitheiligen Bronzering zusammengehalten werden.

Die aus Kupferdraht bestehenden, mit Klemmschrauben für die Leitungen s1 versehenen Bürsten

c1 sind an den

isolirenden Holzblöcken c2 befestigt. Für jeden der beiden Anker ist ein aufrecht gestellter

hufeisenförmiger Elektromagnet D mit der Bewickelung

D1 aufgestellt, der

am unteren Ende mit den Polstücken D2 versehen ist, zwischen denen der Anker kreist.

Ueber diesen Polstücken befinden sich, auf Hülsen von Zink aufgewickelt, die

Drahtspulen, die für jeden Magnet etwa 234m

Kupferdraht von 2mm Durchmesser enthalten; das

Gewicht eines Magnetes beträgt etwa 35k. Die

beiden Magnete sind an ihrem höchsten Punkte durch eine Querschiene verbunden, auf

welcher die isolirten Klemmschrauben s und e für die Ab- bezieh. Rückleitung angebracht sind. Der

von den oberen Bürsten c1 aufgenommene Strom geht durch den isolirten Bolzen s2 und die Drähte s1 nach den

Klemmschrauben s, von hier durch die Lampen, zurück

nach den Klemmschrauben e, durch die Drähte e1 in die

Inductionsrollen der Magnete und von den Enden derselben durch die punktirt

gezeichneten Drähte O zurück zu den unteren

Bürsten.

Die dargestellte Maschine liefert den Strom für eine Lampe, verbraucht 0e,75; ihre elektromotorische Kraft ist 35 Volt,

die Stromstärke 10 Ampère.

23) G. L. Anders in London und J. B. Henck in Boston (Englisches Patent, 1883 Nr. 5961, vgl. Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 141) lassen einen

cylindrischen oder kugelförmigen, aus einer Schale oder einer Reihe von Streifen

oder Stangen eines nichtmagnetischen Metalles, vorzugsweise aus Kupfer bestehenden

Anker um die feste Achse eines permanenten oder Elektromagnetes kreisen. In Fig. 18 Taf.

34 besteht der Magnet aus einer Hohlwelle a mit je

einer Drahtspule b an den beiden Enden, welche von

einer aus einzelnen Kupferstreifen gebildeten Schale c

mit möglichst wenig Spielraum umgeben sind. Diese Streifen c sind an jedem Ende mit einem auf der festen Welle sich drehenden Ringe

d verbunden; über diese sind die Ringe e geschoben, auf denen die Bürsten f aufruhen. Von denselben sind beispielsweise die

beiden äuſseren die positiven, die inneren die negativen Endpunkte. Die treibende

Riemenscheibe g sitzt fest auf den Flanschen d. Von dem einen Bürstenpaare geht ein Leitungsdraht

durch die Metallröhre h nach den Spulen b und tritt dann am zweiten Ende der Welle a aus, um mit dem anderen Bürstenpaare verbunden zu

werden.

Bei einer Abänderung dieser Construction wird die eiserne Hohlwelle durch eine

eiserne Schale ersetzt, in deren Innerem Drahtspulen angebracht sind, während sie

auſsen von einer zweiten Schale umgeben ist, welche auf ihrer äuſseren Oberfläche

wieder mit Draht, bewickelt wird. Eine einfache Kupferschale kreist zwischen diesen

beiden eisernen Schalen. Zwei solcher Maschinen lassen sich so vereinigen, daſs die

offenen Enden der Schalen einander zugekehrt sind, worauf die Kupferschalen zu einer

Trommel vereinigt werden. An Stelle der inneren Schalen und Spulen wollen die

Erfinder auch einfache Scheiben setzen; die äuſsere Eisenschale steht dann den

Kupferscheiben gegenüber, welche eine kurze Trommel bilden.

Um Wechselströme hervorzubringen, werden, wie Fig. 19 Taf. 34 zeigt,

zwei concentrische, aus einer Reihe von Abtheilungen gebildete Eisenringe C und D angewendet, welche

mit Drahtspulen bewickelt sind. Die Spulen der auf einander folgenden Abtheilungen der

Ringe sind in entgegengesetzter Richtung gewickelt, so daſs die Abtheilungen

abwechselnd Nord- und Südpole bilden. Der innere Ring wird von einer Metallnabe

getragen, welche mit einer röhrenförmigen Verlängerung als Lager für die Welle f versehen ist. Diese Welle trägt eine Anzahl derart

gebogener Kupferstreifen oder Stangen, daſs diese zwischen den Ringen C und D kreisen

können.

24) W. S. Horry in London (Englisches Patent, 1883 Nr.

6019, vgl. Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 142) läſst

birnförmig oder oval oder rechteckig gestaltete, auf einer Scheibe befestigte

Drahtspulen zwischen zwei auf beiden Seiten der Scheibe vertheilten Reihen von

Elektromagneten sich umdrehen, deren Kerne wie bei der Ferranti'schen Maschine (vgl. 1883 247 * 450)

gleichzeitig die Gestell wände der Maschine bilden. Die Spulen sind so gewickelt,

daſs dieselben abwechselnd Süd und Nord bilden. Der Anker D (Fig.

23 und 24 Taf. 34) besteht aus vollkommen isolirten Kupferdrähten oder Streifen;

die getrennten Keilstücke sind durch Gelenke E

verbunden und das Ganze mittels Bolzen auf den Platten H und durch diese auf der Welle befestigt. Die Bolzen dienen gleichzeitig

mit den Gelenken E zur Herstellung einer leitenden

Verbindung zwischen den einzelnen Keilstücken. Die Bürsten K sind isolirt am Gestelle befestigt.

Bei einer Abänderung des Ankers sind die Spulen in Abschnitten statt als

fortlaufender Leiter angeordnet, welche durch das magnetische Feld zu verschiedenen

Zeiten hindurchgehen. Die Maschine kann selbsterregend sein oder nicht.

Werden Wechselströme verlangt und ist die Aufstellung eines besonderen Erregers nicht

wünschenswerth, so soll ein besonderer Anker angewendet werden, welcher auſserhalb,

an einer Seite des Gestelles vor den durch dasselbe verlängerten Magnetkernen

kreist.

25) R. H. Mather in Windsor, Conn. (Englisches Patent,

1883 Nr. 5918, vgl. Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 140)

hat einen aus gegenseitig isolirten Platten zusammengesetzten scheibenförmigen Anker

von rechteckigem Querschnitte. Wie aus Fig. 21 Taf. 34

ersichtlich, liegen die Spulen in diametral gegenüber stehenden Nuthen der Scheibe

und sind die Windungen diametral über die Endflächen geführt und dadurch erscheint

der Anker von elliptischem Querschnitte (vgl. Fig. 22). Die Enden jeder

Spule sind durch die Hohlwelle geführt und mit zwei diametral gegenüber stehenden

Abtheilungen des Commutators verbunden, welche jede 120° des Umfanges desselben

einnehmen. Diese 6 Platten werden durch eine an der Welle befestigte Scheibe

gehalten und bilden zusammen einen durch 6 parallele Spirale Zwischenräume in 6

Theile getheilten Hohlcylinder, wodurch die Luftkühlung erleichtert wird. Die Kerne

der Magnete bestehen aus zwei Platten n von etwas

gröſserer Breite als dem Durchmesser des Ankers und dicker als der Querschnitt des

letzteren; dieselben

sind über dem Anker angeordnet, durch die Schrauben p

an den Querständern q und r sowie in den Ecken mit Hilfe der Schrauben s an den Metallplatten t befestigt. Auf den

Seiten der Magnetplatten sind auſsen convex gestaltete Holzplatten u so aufgelegt, daſs ein Zwischenraum für den Umlauf

der Luft verbleibt. Um diesen Kern sind alsdann die Drähte der Magnete gewickelt.

Die Endstücke q und r sind

durch eine metallische Hülse y verbunden.

In einer abgeänderten Form erhalten die aus Guſseisen hergestellten Magnetkerne

längliche Durchbrechungen und Längsrippen auf der äuſseren Fläche.

Fig. 9., Bd. 254, S. 476

26) Ferranti, Thomson und Ince in London haben an der Construction ihrer bereits besprochenen

Maschine (vgl. 1883 247 * 450. 1884 251 334) bei der Erbauung einer für 5000 Lampen bestimmten Dynamomaschine

im J. 1883 einige Verbesserungen vorgenommen. Die von derselben zu speisenden

Glühlampen verlangen jede eine elektromotorische Kraft von 200 Volt und eine

Stromstärke von 0,33 Ampère. Der Anker dieser im Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 178 ausführlich dargestellten Maschine

besteht aus zwei sowohl von einander, als auch von der Welle isolirten Naben, welche

einen Metallring zwischen sich aufnehmen. Auf denselben sind dann die acht von

einander isolirten 30mm breiten, 1mm,75 starken Kupferbänder in der bekannten Form

so gewickelt, daſs jeder Streifen den ganzen Umfang zweimal durchläuft und daſs 8

getrennte Stromkreise entstehen. Die inneren Enden der Bänder sind an dem

Metallringe befestigt, die äuſseren aber durch einen Nietbolzen mit einer der beiden

Naben in elektrische Verbindung gebracht. Zu jeder Seite des Ankers befindet sich

ein den Strom sammelnder Ring; der eine derselben steht durch ein schweres kupfernes

Verbindungsstück mit dem inneren Metallringe, der andere dagegen mit der

entgegengesetzten äuſseren Scheibe in Verbindung, so daſs diese beiden Sammelringe

die Enden des Ankerstromkreises bilden. Der Strom wird hier nicht durch Bürsten,

sondern durch massive Reibklötze (vgl. Textfigur 9),

welche durch Federn gegen die Sammelringe gedrückt werden, aufgenommen, geht dann

durch dicke, an den Auſsenseiten des Gestelles angebrachte Kupferstangen nach zwei

Klemmschrauben und von hier in die Hauptleitungen. Der Anker dieser Maschine hat

914mm Durchmesser und macht etwas weniger als

1000 Umdrehungen in der Minute, gibt dann etwa 2000 Ampère Stromstärke und 200 Volt

elektromotorische Kraft.

Die Magnete der Maschine sind ähnlich wie bei der früheren Construction in zwei

Gruppen zu je 16 vertheilt und zwar sind die Kerne derselben mit den beiden

Seitenwänden der Maschine zusammengegossen; sie bilden auf jeder Seite abwechselnd

Nord und Süd, wie auch jeder Nordpol der einen Seite einem Südpole der anderen und

umgekehrt gegenüber steht. Diese Magnete werden durch einen Strom erregt, welcher in

einem Systeme von Kupferstäben von 19mm × 22mm Querschnitt geht, die in ähnlicher Weise wie

die Seiten des Ankers gebogen sind. Angenommen, die Kerne seien fortlaufend

numerirt, so geht die erste dieser Stangen über 1, unter 2, über 3 u.s.w., die

zweite Stange unter 1, über 2, unter 3 u.s.w., so daſs jeder Kern vollständig von

dem Kupferleiter umgeben ist. Die einzelnen Theile desselben sind so verbunden, daſs

der Strom immer die gleiche Richtung behält; der Strom geht in der äuſsersten Stange

abwärts zwischen 1 und 2.; aufwärts zwischen 2 und 3, abwärts zwischen 3 und 4....

und folgt in der nächsten derselben Richtung. Die einzelnen Kupferstäbe, deren 9

vorhanden, sind unter sich isolirt. Der erregende Strom kommt von einem besonderen

Generator.

27) R. Matthews zu Hyde in Cheshire (Englisches Patent,

1883 Nr. 6146, vgl. Engeenering, 1883 Bd. 36 * S. 186)

construirt einen scheibenförmigen Anker, bestehend aus zwei Reihen zickzackförmig

gebogener Kupferstreifen BCB und B1

C1

B1 (Fig. 9 Taf. 34), welche in

einer Ebene liegen, an den Kreuzungsstellen entweder über einander greifen, oder so

verschwächt sind, daſs die Streifen in einer Ebene liegen. Diese Kerne, deren

mehrere neben einander gebracht werden, sind dann mit Draht umwickelt, wie Fig. 8 zeigt;

das Ganze kreist dann zwischen den Magnetpolen N und

S.

28) L. Gerard und W. V.

Bomor in Brüssel (Englisches Patent, 1883 Nr. 6164, vgl. Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 186) bilden den Ring des

Ankers aus einer Anzahl keilförmig gestalteter guſseiserner Stücke a (Fig. 25 Taf. 34), deren

mittlerer Theil ausgeschnitten ist, um auf dem bleibenden flachen Kerne die

Drahtspulen aufzunehmen. Die Enden der Keilstücke sind so gestaltet, daſs radiale

Schlitze zur Aufnahme von Platten eines nicht magnetischen Materials entstehen; die

Keilstücke werden gegen die radialen Arme b einer auf

die Antriebswelle befestigten bronzenen Nabe geschraubt. Die Elektromagnete sind,

wie aus Fig.

26 Taf. 34 ersichtlich, zu beiden Seiten des Ankers so angeordnet, daſs

sich gleichnamige Pole gegenüber liegen. Die Polstücke der Magnete bestehen aus

mehreren Theilen, sind von halbkreisförmigem Querschnitte, so daſs dieselben den

Ankerring möglichst eng anschlieſsend von allen Seiten umgeben und nur einen

Zwischenraum für die radialen Arme b zwischen sich

lassen. Die Bewickelung des Ankers kann zwei unabhängige Stromkreise bilden, deren

einer zur Erregung der Magnete benutzt wird, während der andere zu dem äuſseren

Stromkreise gehört; jeder derselben hat einen besonderen Commutator, nämlich eine

flache Scheibe aus isolirendem Materiale, auf deren Fläche soviel nach der

logarithmischen Spirale oder der Epicycloide gekrümmte Kupferstreifen angebracht

sind, als der Ankerring Spulen besitzt; seine Krümmung ist so gewählt, daſs der

durch die anliegenden Bürsten dargestellte Durchmesser die Streifen sämmtlicher im

magnetischen Felde befindlichen Spulen schneidet. Die Maschine ist mit

selbstthätigem Nebenschlüsse versehen, um einen der Anzahl der gelöschten Lampen

entsprechenden Widerstand in den Stromkreis zu bringen oder umgekehrt. Zu diesem

Zwecke sind zwei Klemmschrauben in Parallelschaltung mit denen der Lampe oder des

Motors verbunden. An die eine Klemmschraube ist das eine Ende einer Rolle von

starkem Drahte befestigt, deren anderes Ende mit einer Gabel verbunden wird, in

welcher ein Ankerhebel gelagert ist. Dieser Hebel steht unter normalen Verhältnissen

mit dem einen Ende einer Rolle von feinem Drahte in Verbindung, der in derselben

Richtung gewickelt ist wie der dicke Draht und dessen anderes Ende zur zweiten

Klemmschraube führt, welche ihrerseits durch den dem Widerstände der Lampe

gleichenden Nebenschluſs mit einem Anschlage in Verbindung steht, mit dem der Hebel

Contact macht, sobald derselbe angezogen wird. Wird der Lampenstromkreis

unterbrochen, so geht der Strom zunächst von der ersten Klemmschraube durch die

dicke Rolle der Ankerhebel und die feine Rolle zur zweiten Klemmschraube; der

Ankerhebel wird daher jetzt angezogen, macht mit dem Anschlage Contact und schaltet

den Widerstand an Stelle des feinen Drahtes in den Stromkreis ein. Die beiden

Klemmschrauben können auch durch einen Handumschalter verbunden werden.

29) Siemens

und Halske in Berlin (* D. R. P. Nr. 19779 vom 2. Februar 1882) haben eine

Dynamomaschine construirt, bei welcher dieselben Drahtspiralen, in denen der Strom

inducirt wird, zugleich auch den wirksamen Magnetismus hervorrufen. Bei einer

solchen Anordnung gehl weniger Energie durch Erhitzung keinen Strom oder keine Kraft

erzeugender Drähte verloren als bei den bisherigen Dynamomaschinen oder Elektromotoren. In einem zu

einem offenen Cylinder gebogenen Eisenbleche a (Textfigur 10 und 11)

ist das fehlende Stück a1 durch Messing oder ein anderes nicht magnetisirbares Material

ausgefüllt; an dem einen Ende des Cylinders ist ein Zahnrad c von gleicher Dicke wie die Cylinderwand befestigt, in welches drei

Getriebe e eingreifen, während der Cylinder zwischen 3

Paar Reibungsrollen d und d1 umlaufen kann, welche mit den Getrieben

e und noch drei anderen Getrieben g auf gemeinschaftlichen Achsen f sitzen.

Fig. 10., Bd. 254, S. 479

Fig. 11., Bd. 254, S. 479

Von der Riemenscheibe aus setzt das mit dieser zugleich auf

die Achse i aufgesteckte Zahnrad h die Getriebe g und e in Umdrehung und somit auch den Cylinder a a1; letzterer ist von

zwei Messingblechcylindern k und k1 umgeben, welche nach

Einführung des Cylinders nebst Zahnrad c in den

ringförmigen Zwischenraum durch die aus isolirendem Materiale hergestellten Ringe

l und l1 geschlossen werden. Der äuſsere Cylinder k besitzt an drei symmetrisch liegenden Stellen

Einschnitte, durch welche die Reibungsrollen d, d1 und die Getriebe e

bis zum Eisencylinder a, a1 hindurchgreifen; der Cylinder k ist an den

Messingbolzen m befestigt und durch dieselben mit dem

Gestelle n verbunden. Der um den Eisencylinder a a1 zwischen den

Schienen m verbleibende Hohlraum ist in gewöhnlicher

Weise mit isolirten Drahtwindungen ausgefüllt. Die Enden der 18 (auch mehr oder

weniger) Abtheilungen des Drahtes sind zu den 36 Federn o,

o1 geführt, welche an dem Ringe p aus isolirender Masse so befestigt sind, daſs immer

zwei sich gegenüber stehende Federn mit einander in Berührung stehen; der Anfang

jeder Abtheilung ist mit einer Feder der einen Seite des Ringes, das zugehörige Ende

mit der auf der anderen Seite des isolirenden Ringes sitzenden Feder des

nächstfolgenden Federpaares verbunden, so daſs der ganze Umwindungsdraht durch die

Berührungscontacte der 18 Federpaare in sich geschlossen wird. Die Federn werden so

angebracht, daſs ihre sämmtlichen Berührungsstellen in einer auf der Hauptachse

senkrecht stehenden Ebene liegen. Auf dieser Achse selbst sitzen zwei dünne

messerartige Nasen r und r1 mit den zugehörigen Schleifringen s und s1; diese Trennungsmesser sind auf der einen

Seitenfläche mit isolirender Masse (Elfenbein, Stein o. dgl.) bekleidet, oder können

auch aus zwei gegen einander isolirten Metallblättern bestehen; dieselben werden mit

ihren Schleifringen auf der Achse so eingestellt, daſs die Messer in der Ebene der

Federcontacte stehen und bei der Drehung der Achse zwischen den Federn hindurchgehen

und stets mindestens zwei Federpaare von einander trennen. Da die Messer r und r1 auf verschiedenen Seiten mit Elfenbein belegt

sind, so wird der Stromkreis durch dieselben an zwei gegenüber liegenden Stellen

unterbrochen; gleichzeitig wird die Strombahn für die eine Hälfte der Drahtspiralen

durch die leitende Seite der Messer, die zugehörigen Schleifringe und die auf diesen

ruhenden Contactfedern t und t1 wiederhergestellt, während die andere

Hälfte stets unterbrochen bleibt. Das eine Messer wird auf der Achse nun so

eingestellt, daſs es den Umwindungsdraht derjenigen Drahtabtheilung unterbricht

bezieh. mit seiner Schleiffeder verbindet, welche gerade über dem Messingstück a1 des umlaufenden

Cylinders a a1 steht,

während das andere so eingestellt wird, daſs die Wirkung der Maschine am gröſsten

ist.

Zur Verstärkung des magnetischen Feldes des cylinderförmig gebogenen Elektromagnetes

werden über den Drahtspiralen einige Lagen Eisendraht gewunden. Durch Einschiebung

eines Eisenrohres in den Raum innerhalb der Windungen läſst sich diese verstärkende

Wirkung noch weiter vergröſsern.

Bei Drehung des Cylinders im richtigen Sinne veranlaſst dessen, remanenter

Magnetismus unter dynamo-elektrischer Steigerung die Stromerzeugung. Gestattet die

Stellung des Federringes eine umgekehrte Drehung, so wird die Maschine durch einen

derselben zugeführten Strom in Drehung versetzt und arbeitet als elektrodynamischer

Motor. Soll im letzteren Falle die Richtung der Drehung beliebig gewechselt werden

können, so muſs die

Federstellung die Drehung in jedem Sinne gestatten und jede der beiden gegen

einander isolirten Seitenflächen der Messer muſs mit einem Schleifringe versehen

sein; die Umkehr der Drehungsrichtung läſst sich dann durch den Wechsel der

benutzten Schleifringpaare erzielen.

30) Zum Schlüsse sei noch der in Fig. 20 Taf. 34 im

Querschnitte dargestellte kleine Elektromotor von Bürgin in Basel kurz besprochen. Dieser Motor enthält keine Eisenmassen,

in denen zeitweilige Umkehrungen der magnetischen Polarität herbeigeführt werden

müssen, so daſs derselbe keine magnetische Trägheit zu überwinden hat und sich mit

groſser Geschwindigkeit drehen kann. Der Motor besteht nach L'Électricien, 1882 Bd. 2 * S. 305 aus einem um eine wagerechte Achse

drehbaren weichen Eisenkerne B, welcher so mit Draht

M bewickelt ist, daſs der Kern äuſserlich die Form

einer Kugel annimmt: seine Drahtwindungen werden von einem beständigen Strome

durchflössen, den eine galvanische Batterie oder eine dynamo-elektrische Maschine

liefert. Der Kern mit seiner Bewickelung ist von einer Hohlkugel umgeben, die

vollständig mit wagerechten Drahtwindungen bedeckt ist, welch letztere von demselben

Strome durchflössen werden, der aber in diesen Drahtwindungen bei jeder halben

Umdrehung seine Richtung ändert. Die gegenseitigen Einwirkungen des Stromes in den

Windungen der äuſseren Hohlkugel und des durch den Strom der inneren Drahtwindungen

magnetisch gewordenen Eisenkernes bewirken eine schnelle Drehung des letzteren. Es

erfolgt somit bei diesem Motor die Umkehrung der Stromrichtung nur in dem festen und

nicht in dem beweglichen Theile des Motors, und es sind die Bewegungen des Apparates

die Folge einer Wechselwirkung zwischen einem Elektromagnete und einem Strome, nicht

durch die gegenseitige Anziehung zweier Elektromagnete.

Tafeln