| Titel: | Apparate zur Herstellung von Bleiweiss. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 489 |

| Download: | XML |

Apparate zur Herstellung von

Bleiweiſs.

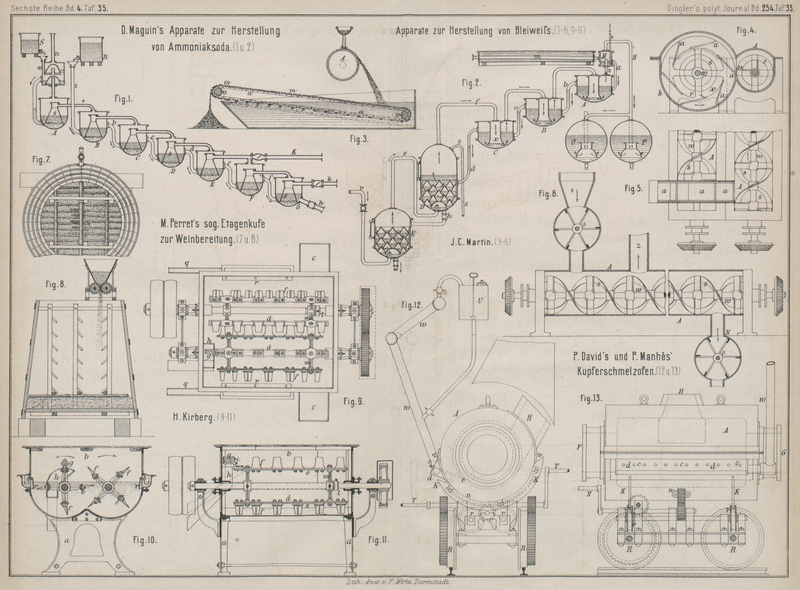

Patentklasse 22. Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Apparate zur Herstellung von Bleiweiſs.

Um das für die Bleiweiſsfabrikation bestimmte Blei zu granuliren, läſst J. C.

Martin in Richmond, England (* D. R. P. Nr. 28322 vom 31. August 1883) dasselbe auf einen

drehbaren Cylinder fallen, unter welchem drehbare Schaber angebracht sind, um das

anhaftende Blei abzustreichen. Auſserdem kann, um das Anhaften des Bleies auf dem

Cylinder zu erschweren, durch eine mit Kautschuk oder Leder überzogene Walze auf den

Cylinder Graphit oder Speckstein übertragen werden. (Vgl. Martin 1880 237 * 244.)

Die Bleikügelchen sollen von dem Cylinder A (Fig. 3 Taf. 35)

auf eine bewegliche Unterlage fallen; dieselbe besteht aus zwei endlosen,

flachgliedrigen, um Walzen v laufenden Ketten a, welche durch angenietete Latten m in passender Entfernung von einander gehalten werden.

Das von der Walze A auf das endlose Lattentuch m fallende Blei wird durch dasselbe aus dem Wasser

entfernt.

Das fertige Bleiweiſs soll in einer Reihe geschlossener Cylinder A (Fig. 4 bis 6 Taf. 35) getrocknet

werden, wovon jeder eine aus Kupferbändern hergestellte Schnecke s zum Vorschieben des Bleiweiſs enthält, Der

Einfalltrichter t führt zu einer cylindrischen Kammer,

in welcher sich eine Welle o langsam dreht, auf der mit

Leder besetzte Platten sitzen, um das einfallende Bleiweiſs langsam den

Trockencylindern zuzuführen. Die cylindrische Kammer k

bildet eine vergröſserte Fortsetzung der Röhren A und

enthält ein auf der Welle w befestigtes Schaufelrad r. Die Schaufeln a sind so

gestellt, daſs bei ihrer Drehung in der Pfeilrichtung das Bleiweiſs aus der Kammer

k in das Ende des zweiten Troges geschafft wird.

Ist somit das Bleiweiſs am Ende des ersten Rohres angekommen, so fällt dasselbe in

die Kammer k durch die Oeffnung x in den Seiten des Rades r und durch die

Räume zwischen den Schaufeln a, so daſs beim

Weiterdrehen des Schaufelrades das Bleiweiſs an dem inneren Umfange der Kammer k hochgetragen wird, bis dasselbe durch die Oeffnung

u in den zunächst liegenden Trog a fällt. Hier wird das Bleiweiſs durch eine Schnecke

s in umgekehrter Richtung geführt und verläſst

schlieſslich den Apparat durch die Oeffnung N des

letzten Troges. Die zum Trocknen bestimmte heiſse Luft tritt durch einen Stutzen

oben auf der einen Seite im Cylinder ein und entweicht auf der anderen Seite durch

ein Rohr z.

Der Waschapparat zur Trennung des Bleiweiſs von

unangegriffenem Blei von H. Kirberg in

Hilden bei Düsseldorf (* D. R. P. Nr.

28528 vom 9. Januar 1884) soll wirksamer sein und weniger leicht in

Unordnung kommen als der von Harn (vgl. 1883 247 * 81) angegebene Apparat. Wie aus Fig. 9 bis 11 Taf. 35 zu ersehen

ist, nimmt der auf Guſsfüſsen a aufgeschraubte, oben in

der ganzen Breite mittels Holzdeckels verschlossene kupferne Bottich b durch die an den letzteren angenieteten Trichter c die in ihre Bestandtheile zu trennende Oxydmasse

sowie die dazu nöthige Schlemmflüssigkeit auf. Die beiden mittels Riemenscheibe und

zweier Zahnräder nach der Mitte des Apparates hin sich drehenden Haspel d bewirken mittels der auf die Längsleisten e derselben aufgeschraubten Wurfschaufeln f ein inniges Durcheinanderwühlen und dadurch ein

schnelles Trennen der Oxydmasse in ihre einzelnen Bestandtheile.

Die durchlöcherte muldenförmige Auswurfschaufel g,

welche die von Oxyd befreiten Bleitheile vom Boden des Bottiches aufnimmt und in den

Ausfalltrichter h wirft, ist an ihrem oberen Ende auf

einem am Arme i festsitzenden Bolzen drehbar, wogegen

dieselbe am unteren Theile mittels Schraube, je nach der zu benöthigenden

Auswurfmenge, nach vorn oder hinten gestellt werden kann. Um ein langsames oder

schnelles Waschen von hartem bezieh. weichem Oxyde herbeizuführen, wird die

Kuppelung l geöffnet, wodurch das lose auf der Achse

sitzende Haspelkreuz m etwas gedreht werden kann,

indessen das zweite Kreuz fest bleibt, so daſs dadurch die Haspelleisten e und die Wurfschaufelflächen in eine Schrägstellung

zur Längsrichtung des Apparates gebracht werden, wodurch die Geschwindigkeit der

Fortbewegung der Massen nach der Auswurfseite geregelt wird. Nach der gewünschten

Verstellung der Längsleisten e wird die auf jeder der

beiden Achsen sitzende Kuppelung l wieder geschlossen

und durch Festschrauben gegen selbstthätiges Lösen gesichert. Das mit Bleioxyd geschwängerte

Waschwasser flieſst durch die in der Höhe der Flüssigkeit liegenden Siebe o in vorgenietete, mit Klappendeckel geschlossene

Kästen durch die Rinnen q in die Schlemmbottiche ab.

Die vor den Sieben o hängenden und behufs leichter

Reinigung derselben leicht zu entfernenden, unten offenen Schutzkästen r verhindern ein Eindringen von kleinen metallischen

Bleitheilen in die Siebe, indem die Bewegungsrichtung der Oxydmasse und somit auch

etwa mitgerissene metallische Bleitheile an den Seitenwänden des Apparates nach

unten gehen. (Vgl. Kirberg 1884 253 * 296.)

Tafeln