| Titel: | Ueber M. Honigmann's feuerlosen Dampfbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber M. Honigmann's feuerlosen

Dampfbetrieb.

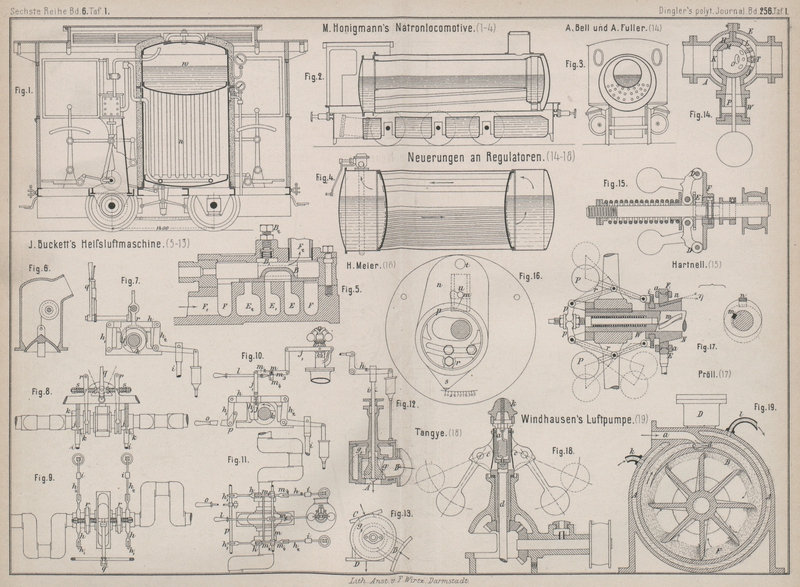

Mit Abbildungen auf Tafel

1.

Ueber Honigmann's feuerlosen Dampfbetrieb.

Mit groſsem Eifer hat sich M. Honigmann in

Grevenberg bei Aachen bestrebt, das ihm patentirte

Verfahren der Heizung von Dampfkesseln mittels Natronlauge, in welche der Abdampf

geleitet wird (vgl. 1883 250 * 429), weiter auszubilden, von anhaftenden Mängeln

möglichst zu befreien und dasselbe namentlich für den Betrieb von Locomotiven

einzuführen.

Während der Natronkessel anfänglich immer offen gelassen wurde, so daſs der Abdampf

entweichen konnte, sobald der Siedepunkt der Lauge erreicht war, soll derselbe

jetzt, wenn eine gewisse Verdünnung der Lauge eingetreten ist, geschlossen werden,

so daſs auch im Natronkessel ein geringer, allmählich steigender Ueberdruck

entsteht. Es wurde nämlich festgestellt, daſs der Siedepunkt der Lauge mit der

Pressung ganz erheblich steigt, so daſs er bei 0at,5 Ueberdruck schon um 11,5°, bei 1at

Ueberdruck um 22° höher liegt als bei atmosphärischem Drucke. Hierdurch ist es

ermöglicht, den Prozeſs bedeutend länger, d.h. bis zu einer viel stärkeren

Verdünnung der Lauge fortzusetzen, oder höhere Dampfspannungen zu verwenden. Wie

groſs der hierdurch erzielte Gewinn ist, geht aus folgenden von Honigmann, gemachten Angaben hervor:

100k Natronlauge,

deren Siedepunkt bei 220° liegt, verdampfen Wasser bei

at Ueberdruck imDampfkessel

at Ueberdruck im Natronkessel

0

0,5

1

1,5

2

80k

125k

200k

350k

4

51

70

98

125

6

34

48

66

80

8

22,5

33

47

60

10

16

24

35

46

20

2

8

12

21

Während man also bei offenem Natronkessel mit 100k

Lauge 80k Dampf von nur 2at erhielt, kann man jetzt mit derselben

Laugenmenge die gleiche Dampfmenge von 6at

Spannung erzielen, wenn man nach Verdampfung von 34k den Natronkessel schlieſst und den Ueberdruck in demselben allmählich

bis auf 1at,5 steigen läſst, wobei dann allerdings

auch der Gegendruck im Dampfcylinder im gleichen Maſse wächst.

Der wesentlichste Uebelstand des Honigmann'schen

Verfahrens bleibt vorläufig noch die zerstörende Einwirkung des Natrons auf das

Eisen. Um näheren Aufschluſs hierüber, wie auch über das Verhalten von Kupfer und

Messing dem Natron gegenüber zu erlangen, wurden 3 Drahtbündel in Natronlauge von

140 bis 200°, welche sich in einem kupferne Kessel befand, 7½ Stunden lang gekocht.

Hierbei verlor der Eisendraht 13,1 Procent an Gewicht oder 0g,0164 für 1qc

Oberfläche (= 0k,164 für 1qm), der Messingdraht nur 0,05 Procent oder 0g,93 für 1qm

Oberfläche. Eine Gewichtsverminderung des Kupferdrahtes war nicht wahrzunehmen.

Hiernach würde Eisenblech, wenn es fortdauernd solcher Lauge von 140 bis 200°

ausgesetzt ist, in 320 Stunden schon 1mm in der

Dicke eingebüſst haben, während Kupfer und Messing für die Natronkessel geeignet

scheinen; doch steht ihrer allgemeineren Anwendung allerdings der hohe Preis

entgegen.

Einen wirksamen Schutz des Eisens will nun Honigmann

dadurch erreichen, daſs er die Natronlaugen mit Eisenoxyd übersättigt. Eine

derartige Lauge soll auf dem Eisen einen schwarzen, fest haftenden Beschlag von

Eisenoxyduloxyd (Magneteisen) veranlassen, welcher – wenigstens bei Temperaturen

unter 155° – in der Lauge unlöslich ist. Eisendrahtbündel, welche 3 mal hinter

einander je 10 Minuten in einer mit Eisenoxyd übersättigten Lauge gekocht waren,

zeigten keine Gewichtsabnahme; erst nachdem dieselben dann noch 10 Minuten in

derselben Lauge von 155 bis 166° Temperatur gekocht waren, ergab sich ein

Gewichtsverlust von 0,0029 Proc. Dieses Verfahren würde demnach benutzt werden

können, wenn man mit sehr geringen Dampfspannungen auskommt. In der Regel soll der

Natronkessel und die Heizröhren aus Kupfer bezieh. Messing hergestellt werden,

während man natürlich finden Dampfkessel, soweit derselbe mit dem Natron nicht in

Berührung kommt, Eisen verwendet. Der Preis eines vollständigen Natrondampfkessels

für Straſsenlocomotiven soll hiernach etwa 1400 M. betragen. Um auch die Möglichkeit

auszuschlieſsen, daſs der über der Lauge befindliche Sauerstoff das Kupfer oxydire,

soll dem Natron Eisenoxydul beigefügt werden, welches den Sauerstoff sofort

bindet.

Eingehende Untersuchungen über den Honigmann'schen

Dampfbetrieb sind von Prof. Riedler in München bezieh.

Aachen angestellt und später mit gröſseren Kesseln von M. F.

Gutermuth fortgesetzt worden. Diese Untersuchungen, über welche in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 * S.

729 und 1884 * S. 69 ausführlich berichtet ist, ergaben eine groſse Zahl

unmittelbarer Anhaltspunkte für die praktische Anwendung des Verfahrens, leider aber

noch keine zuverlässigen Grundlagen für eine rechnerische Behandlung der bei

demselben in Betracht kommenden Vorgänge, weil die Apparate namentlich zur genauen

Bestimmung der auftretenden Wärmeverluste nicht geeignet waren. Insbesondere hat die

in Folge der chemischen Verbindung der Natronlauge mit Wasser frei werdende Wärme

noch nicht genau bestimmt werden können. Ueber die wesentlichsten Gröſsen, welche

für den Bau eines Natronkessels zu berücksichtigen sind, nämlich die Menge der Lauge

und die Gröſse der Heizfläche, d.h. den Flächeninhalt der einerseits von der Lauge,

andererseits von dem zu verdampfenden Wasser berührten Wandung, läſst sich nach den

Versuchen folgendes sagen. Da die von der Lauge aufzunehmende Dampfmenge durch die

zulässige Verdünnung der Lauge bedingt ist, diese aber von den Siedepunkten abhängt,

so muſs die für eine bestimmte Leistung nothwendige Laugenmenge nach der verlangten

Temperatur bezieh. Spannung des Arbeitsdampfes bestimmt werden. Die Siedepunkte der

Lauge bei normalem Atmosphärendrucke sind nach Honigmann folgende:

Eine Natronlauge von 100 NaOH

gemischt mit

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

H2O

siedet bei

256

220,5

200

185,5

174,5

166

159

154

149

144

136

130°.

Soll nun z.B. eine Straſsenbahnmaschine während einer Stunde unausgesetzt 15e leisten, so sind bei einem Dampfverbrauche von

20k für 1e

und Stunde 300k Dampf erforderlich. Soll ferner

der Dampf einen Ueberdruck von 4at haben,

entsprechend einer Temperatur von 152°, und nimmt man einen Temperaturunterschied

zwischen Wasser und Lauge von 8° an (s. unten), so muſs die Lauge eine Temperatur

von 160° haben. Dieselbe darf also, wenn der Natronkessel offen ist, nur so lange

mehr und mehr verdünnt werden, bis ihr Siedepunkt bei 160° liegt, also nach obiger

Tabelle nahezu im Verhältnisse von 100 : 70. Verwendet man Lauge, welche anfänglich

auf 100k Natronhydrat 20k Wasser enthält (entsprechend einem Siedepunkte

von 220,5°), so können demnach 120k dieser Lauge

noch 70 – 20 = 50k Wasser aufnehmen. Für jene

300k Dampf wären mithin 6 × 120 = 720k Lauge nöthig. Dem Dampfkessel wären auſser den

300k zu verdampfenden Wassers noch etwa 100k überschüssiges Wasser zu geben, so daſs hiernach

das gesammte Flüssigkeitsgewicht des Kessels 1120k

betragen würde. Eine kleine 3pferdige Locomotive würde für einen 12stündigen Betrieb

unter den gleichen Voraussetzungen 1730k Lauge und

etwa 870k Wasser erfordern u.s.w.

Die Heizfläche ist selbstverständlich immer möglichst

groſs zu nehmen. Je gröſser dieselbe ist, um so geringer wird der

Temperaturunterschied zwischen Lauge und Wasser ausfallen, um so besser kann also

die erstere ausgenutzt werden und um so weniger ist für eine bestimmte Leistung

erforderlich. Bei den 4 gröſseren der bei den Versuchen benutzten Kessel betrugen

die auf 1qm der Heizfläche kommenden

Wassermengen:

200

150

80

50k

und die Temperaturunterschiede:

30 bis 40°

15 bis 20°

12 bis 15°

6 bis 90.

Will man daher keinen über 7 bis 8° hinausgehenden

Temperaturunterschied haben, so muſs man für je 50k zu verdampfenden Wassers 1qm

Heizfläche rechnen.

Seit Juli 1884 ist auf der Aachen-Burtscheider Straſsenbahn eine in Honigmanns Werkstätten zu Grevenberg gebaute

Natronlocomotive in Betrieb, deren Bauart aus Fig. 1 Taf. 1 ersichtlich

ist. Auf einen stehenden cylindrischen Natronkessel n

von lm,2 Durchmesser und lm,4 Höhe ist oben ein niedriger Wasserkessel w von gleichem Durchmesser und 0m,5 Höhe aufgeschraubt, von welchem 120

Messingröhren von 41mm äuſserem Durchmesser in den

unteren Kessel hinabreichen. Der Kessel w selbst wird

von der Lauge nicht berührt. Der untere Kessel n wird

vor Beginn des Betriebes so weit mit concentrirter Lauge gefüllt, daſs etwa 5qm der Röhrenfläche von Lauge bespült, also als

Heizfläche zu rechnen sind. Durch die Dampfaufnahme vergröſsert sich dieselbe

während des Betriebes allmählich bis auf 10qm. Der

obere Kessel wird zuerst etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so daſs ungefähr 250

bis 300k Dampf daraus gewonnen werden. Während der

Fahrt werden dann noch mittels eines Injectors 300 bis 350k Wasser von 30 bis 40° eingespeist. Auf diese

Weise ist es möglich, den Dampfdruck trotz der stets wachsenden Heizfläche annähernd

constant zu erhalten. Die Locomotive hat 2 Cylinder von 180mm Durchmesser und 220mm Hub und eine Zahnradübersetzung von 2 : 3; sie wiegt 6000k und arbeitet mit einem Drucke von 4 bis 5at. Die Bahnstrecke ist 1km lang und hat auf 400m eine Steigung von 1 : 30, auf 250m eine Steigung von 1 : 43 und auf 350m eine Steigung von 1 : 72. Dabei sind 4 Curven

von 20m Radius zu durchlaufen. Eine Füllung von

900k Natron reicht für einen 4½ stündigen

Betrieb aus, in welcher Zeit die 1km lange Strecke

27 mal zurückgelegt wird. Die Geschwindigkeit beträgt demnach im Mittel 6km in der Stunde. Auf einer anderen fast

wagerechten Strecke soll die Maschine in 4½ Stunden 38km zurücklegen. Um ein Klappern der Zähne zu vermeiden, können nur groſse

Füllungen benutzt werden, so daſs der Dampfverbrauch ein verhältniſsmäſsig hoher

ist. Neuerdings fertig gestellte, direkt (ohne Zahnräder) wirkende Maschinen sollen

mit der gleichen Natronfüllung eine 6½ stündige Dienstzeit ermöglichen.

Auf der Abdampfstation sind zur Zeit zwei guſseiserne Kessel von 20mm Wanddicke und 4qm Heizfläche vorhanden, in welchen mit 1k Kohlen 6k Wasser verdampft werden.

Später sollen dieselben durch kupferne Kessel ersetzt werden.Nachdem dies neuerdings ausgeführt worden, soll eine 7,1 fache Verdampfung

mit geringwerthiger Förderkohle erzielt worden sein. Nach dem

Einlaufen der Locomotive in die Station wird zuerst der Wasserkessel sowie der auf

der Locomotive (unten zwischen den Rädern) befindliche Wasserbehälter gefüllt. Die

Spannung in ersterem geht dabei auf etwa 1at,5

herab. Dann wird durch den gegen Ende der Fahrt erreichten geringen Ueberdruck im

Natronkessel die

verdünnte Lauge in den einen Abdampfkessel gehoben, worauf man die gesättigte Lauge

aus dem anderen Kessel einlaufen läſst. Einschlieſslich des Befestigens der Einlauf-

und Ablaufröhren ist hierzu eine Zeit von nur 20 Minuten erforderlich. Während des

Einlaufens der 210 bis 220° heiſsen Lauge steigt die Spannung im Dampfkessel bis auf

5at, so daſs nach erfolgter Füllung die

Locomotive sofort wieder betriebsfähig ist.

Honigmann gibt die Anlagekosten für 4

Straſsenbahnlocomotiven, von denen drei dauernd laufen und eine in Vorrath gehalten

wird, zu 36000 M., die der Abdampfstation zu 5000 M., zusammen mithin 41000 M. an

und berechnet die Betriebskosten für 1 Tag einschlieſslich 10 Proc. Zinsen und

Tilgung und 4 Proc. Ausbesserungskosten zu 48 M., also für jede der 3 laufenden

Locomotiven zu 16 M., was für 1km, wenn jede

Maschine täglich 100km zurücklegt, 16 Pf.

ausmacht.

Seit Oktober 1884 ist ferner auf der Aachen-Jülicher Eisenbahn eine von der Hannoverschen Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, vormals G.

Egestorff nach Honigmann'schem System gebaute,

sehr schwere Locomotive im Betriebe. Dieselbe hat Cylinder von 0m,6 Durchmesser und 0m,62 Hub, 6 gekuppelte Räder von 1m,2

Durchmesser und einen liegenden Natronkessel von 6m Länge und 0m,2 Durchmesser, in welchen

ein Wasserkessel mit wagerechten Röhren eingesetzt ist (vgl. Fig. 2 und 3 Taf. 1). Das

Dienstgewicht der ganzen Locomotive beträgt 45t.

Eine Natronfüllung genügt zur Verdampfung von 6 bis 7cbm Wasser bei einem Drucke von anfangs 7 und schlieſslich noch 4at. Die Locomotive zieht täglich einen Personenzug

von Aachen nach Jülich und zurück und soll später auf der Grotthardbahn thätig sein.

Sowohl der Betrieb auf der Aachen-Burtscheider Straſsenbahn, wie der auf der

Aachen-Jülicher Eisenbahn soll zunächst ununterbrochen ein volles Jahr durchgeführt

werden, um möglichst ausgedehnte Erfahrungen zu sammeln.

In Fig. 4 ist

noch eine einfache Kesselconstruction angegeben, welche wenigstens für liegende

Kessel sehr geeignet zu sein scheint. Ein gewöhnlicher Walzenkessel ist durch zwei

kupferne Scheidewände, welche durch Messingröhren verbunden sind, in drei Kammern

getheilt. Die beiden äuſseren nehmen das zu verdampfende Wasser, die mittlere die

Natronlauge auf.

Von Interesse ist, daſs nach Engineering, 1874 Bd. 17 S.

124 schon vor 11 Jahren Spence ein dem Honigmann'schen ähnliches Verfahren versuchsweise zur

Anwendung brachte. Er erhitzte Aetznatronlauge durch Einleiten von Abdampf auf etwa

190° und lieſs diese heiſse Lauge behufs Dampferzeugung durch ein Rohrsystem

strömen, welches in einem gewöhnlichen Dampfkessel angebracht war. Ebenso will auch

L. Perkins (daselbst S. 147) auf Grund von

Versuchen, welche er im J. 1864 und 1865 mit Salzlösungen, Säuren, Glycerin und

namentlich mit Schwefelsäure angestellt hatte und bei denen er durch Einleiten von

Abdampf Temperaturen von

260° erzielt haben will, eine 4pferdige Dampfmaschine construirt haben, deren Kessel

mit einer Kochsalzlösung umgeben war, in welche der Auspuffdampf der Maschine

geleitet wurde. Spence sowohl wie Perkins glaubten aber mit dem Verfahren einen groſsen

Wärmegewinn erzielen zu können und erkannten nicht die Bedeutung, welche dasselbe

für unterirdische und Straſsenbahnen o. dgl. haben kann. Nachdem sie sich in ihren

Hoffnungen getäuscht sahen, gaben sie die Sache wieder auf. Honigmann dagegen hat die Erfindung lebensfähig gemacht und sie mit

seltener Energie in die Praxis eingeführt.

Tafeln