| Titel: | Ueber Neuerungen an Dampfwasser-Ableitern. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 49 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Dampfwasser-Ableitern.

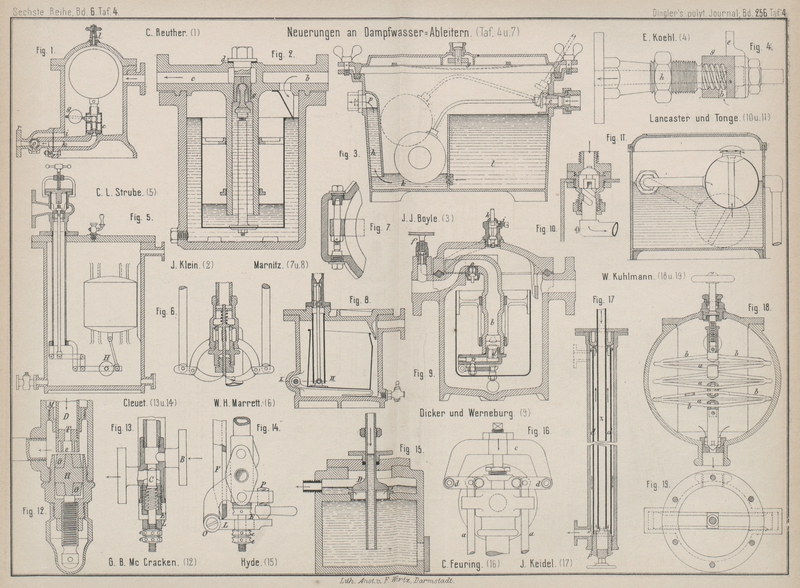

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 4 und 7.

Ueber Neuerungen an Dampfwasser-Ableitern.

Im Anschlusse an die früheren Berichte (1880 236 * 14.

1881 240 * 176. 1882 245 *

147. * 199. 246 * 392. 1883 247 * 197) sind nachstehend die ziemlich zahlreichen neueren Anordnungen

von Dampfwasser-Ableitern, unter welchen fast alle verschiedenen Systeme vertreten

sind, aufgeführt.

Mit geschlossenem Schwimmer arbeiten die folgenden

Apparate.

Der in Fig. 1

Taf. 4 dargestellte Apparat von C. Reuther in Firma Bopp und

Reuther in Mannheim (* D. R. P. Nr. 23322 vom 10. December 1882) zeigt die

bekannte, nur für geringe Dampfspannungen brauchbare Anordnung eines

verhältniſsmäſsig kleinen Ventiles mit unmittelbar auf der Spindel befestigtem

Schwimmer. Ein verstellbares Gewicht g soll das Ventil

theilweise entlasten, während ein Siebmantel c das

Ventil vor Unreinigkeiten schützt. Um den Topf vollständig entleeren zu können, ist

ein besonderer Kanal i angebracht, welcher zu dem in

den Abfluſskanal k eingeschalteten Hahne o führt; letzterer hat im Zuge von k und i drei Oeffnungen

und in einem anderen Querschnitte noch deren zwei, welche mit einer abwärts

gerichteten Ausfluſsöffnung des Gehäuses in Verbindung gebracht werden können.

Hiermit ist es ermöglicht, den Topf sowohl in die bei r

angeschlossene Wasserableitung, als auch durch o nach

unten ausblasen zu können und letzteres sowohl mit, als auch ohne gleichzeitige

Entleerung des Ableitungsrohres. Die Spindel des selbstthätigen Luftventiles l ist mit Mutter und Gegenmutter behufs genauer

Regelung des Ventilhubes versehen.

C. L. Strube in Buckau-Magdeburg (Erl. * D. R. P. Nr.

21847 vom 5. September 1882) will einen wagerecht liegenden Kniehebel mit am Knie

angreifendem Schwimmer benutzen, um eine groſse Uebersetzung zu erzielen. Ungünstig

ist hierbei, daſs auch die Ventilspindel wagerecht liegt.

Bei einer neueren Construction (* D. R. P. Nr. 25 727 vom 3. Mai 1883), welche in

Fig. 5

Taf. 4 abgebildet erscheint, ist das Ventilgehäuse auf den Deckel des Topfes

geschraubt und ein Steigrohr an demselben befestigt. Bemerkenswerth ist, daſs das

Ventil hier nach auſsen sich öffnet. Dem auf dasselbe

treffenden Dampfdrucke soll durch Gewicht H, welches

ebenso wie der Schwimmer mittels mehrfacher Hebelübersetzung wirkt, das

Gleichgewicht gehalten werden, so daſs das Ventil nahezu entlastet ist. Das

Auslaſsventil ist hier zugleich Rückschlagventil. Auch diese Anordnung ist nur bei

geringen Dampfspannungen brauchbar.

Der in Fig. 3

Taf. 4 dargestellte Apparat von J. J. Royle in

Manchester (* D. R. P. Nr. 25315 vom

14. Juli 1883) zeigt zunächst die Eigenthümlichkeit, daſs das Ventil am

Eingange e des Topfes statt am Ausgange angebracht ist. Ein an langem

Hebelarme wirkender Schwimmer bildet die Belastung des klappenartigen Ventiles. Ehe

der Topf in Betrieb genommen wird, ist derselbe bis zur Höhe der Ausfluſsöffnung p mit Wasser zu füllen, so daſs der Schwimmer die

punktirte Lage hat und das Ventil bei e weit geöffnet

ist. Das mit einem kleinen Gewichte g belastete

Luftventil wird von einer dünnen Metallstange m

getragen, welche mit beiden Enden am Deckel befestigt ist. Luft und Wasser können

dann frei durch den Topf hindurch entweichen. Sobald Dampf eintritt, biegt sich in

Folge der Erwärmung die Stange m nach unten durch, das

Luftventil schlieſst sich, der im Topfe entstehende geringe Ueberdruck treibt das

Wasser aus der Kammer l durch h hinaus, der Schwimmer fällt und das Ventil bei e wird nahezu geschlossen, so daſs nur soviel Dampf zuströmen kann, als

sich fortdauernd im Topfe niederschlägt. Die Kammer l

steht mit h unten durch eine Oeffnung in Verbindung,

welche eng genug ist, um l während des Betriebes

gefüllt zu erhalten. Hört die Zuströmung von Wasser und Dampf auf, so entleert sich

l nach k, bis in

beiden das Wasser auf gleicher Höhe steht, wobei der Schwimmer gehoben und das

Einlaſsventil geöffnet wird. Wegen des geringen Druckes im Topfe genügt es, den

Deckel, ohne ihn zu befestigen, etwas zu belasten oder mit zwei Flügelschrauben lose

aufzupressen. Nach Abnahme des Deckels ist das Ventil bequem zugänglich.

Eine ähnliche Wirkungsweise hat der nach dem Iron, 1883

Bd. 22 S. 28 in Fig. 10 und 11 Taf. 4 abgebildete

Apparat von Lancaster und Tonge in Pendleton. Derselbe unterscheidet sich von dem vorigen

hauptsächlich dadurch, daſs statt des Klappenventiles ein wegen der gröſseren

Reibung unvortheilhafteres Schraubventil benutzt ist und das Wasser durch die hohle

Schwimmkugel hindurchgeleitet wird, so daſs der Apparat den Uebergang zu den

Anordnungen mit offenem Schwimmtopfe bildet. Das lose auf die Schraubenspindel

aufgesteckte Ventil ist in der gezeichneten höchsten Lage des Schwimmers

geschlossen; das Wasser steht in dem Gefäſse stets bis zur Höhe der Ausfluſsöffnung.

Durch eine enge, unten in der Schwimmkugel befindliche Oeffnung füllt sich dieselbe

allmählich mit Wasser, wobei allerdings angenommen werden muſs, daſs Luft in der

Kugel sich nicht ansammeln, oder aus derselben oben durch eine feine Oeffnung

entweichen kann. Indem hierbei der Schwimmer in die punktirte Lage sinkt, öffnet

derselbe das Ventil, worauf das vor demselben angesammelte Wasser durch den hohlen

Schwimmerarm in die Kugel und durch ein in dieselbe eingesetztes Steigrohr

hinausgepreſst wird und dann zum Abflüsse gelangt. Der nachströmende Dampf treibt

das Wasser wieder vollends aus der Kugel hinaus, so daſs dieselbe sich wieder in die

gezeichnete Lage hebt und das Ventil schlieſst. – Die Anwendung sehr enger

Durchfluſsöffnungen, wie bei Fig. 3 Taf. 4 zwischen den

Kammern l und k und bei Fig. 11 im tiefsten

Punkte der Schwimmkugel, erscheint bei solchen Apparaten immer bedenklich, da

dieselben sich leicht verstopfen können.

Ein Schraubventil mit steilem, mehrfachem Gewinde, jedoch am Ausflusse des Topfes angeordnet, hat auch E. Koehl

in Beuthen (* D. R. P. Nr. 30278 vom 22.

Mai 1884) benutzt. Der Schwimmer ist an einem an der Mutter g (Fig. 4 Taf. 4) befestigten

Arme e angebracht und bringt bei steigendem

Wasserstande die untere Bohrung b der Mutter mit dem

Abfluſskanale h in Verbindung. Daſs bei der Benutzung

derartiger Schraubventile die Wirkungsweise von der Dampfspannung unabhängig sei,

ist ein Irrthum, da die nicht unbeträchtliche Gewindereibung annähernd proportional

dem Drucke ist, mit welchem Mutter- und Spindelgewinde in achsialer Richtung gegen

einander gepreſst werden.

Einen offenen Schwimmtopf (nach Kirchweger'schem Systeme) haben die folgenden 3 Apparate.

In Fig. 2 Taf.

4 ist eine einfache Anordnung von J. Klein in

Frankenthal (* D. R. P. Nr. 24359 vom

28. April 1883) abgebildet. An den Deckel ist sowohl der Einfluſskanal

b und der Abfluſskanal c, wie auch das Steigrohr angegossen. Das kugelförmige Ventil ist mittels

langer Spindel unmittelbar an dem Boden des Schwimmtopfes befestigt. Das

Bemerkenswertheste ist, daſs das Ventilgehäuse aus einem durch den Abfluſskanal

hindurchgeschraubten Pfropfen besteht, welcher mittels des Gewindezapfens g das Innere des Topfes nach dem Abfluſsrohre c hin und letzteres durch den Bund d mit Dichtungsscheibe nach auſsen hin abdichtet.

Bei dem in Fig.

9 Taf. 4 veranschaulichten Apparate der Halle'schen Maschinen- und

Dampfkessel-Armaturen-Fabrik, Dicker und Werneburg in

Halle a. d. S. (* D. R. P. Nr. 27154

vom 16. Oktober 1883) ist an das untere Ende des Steigrohres b, welches oben umgebogen und auf einem inneren

Vorsprunge des Topfes befestigt ist, ein wagerechter Kanal angeschraubt und an

diesen ein das Auslaſsventil v tragender einarmiger

Hebel angehängt, an dessen Ende der Schwimmer so angreift, daſs der Hebel drehbar

bleibt. In das Steigrohr ist ferner noch ein Rückschlagventil d eingesetzt. Das selbstthätige Entluftungsventil e kann am Steigrohre oder auf dem Deckel angeordnet

werden. Im letzteren Falle kann auch zur Regelung des Widerstandes für die

ausblasende Luft und zur Verhinderung eines zu frühen Schlusses eine Schraube i, sowie zur Bewegung des Ventiles von Hand ein vom

Ventilkegel getrennter loser Druckstift k vorhanden

sein. Bei f ist noch ein Probirventil angebracht.

Auch bei dem in Fig.

7 und 8 Taf. 4 dargestellten Apparate von Marnitz in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 22209 vom

30. Juli 1882) ist zwischen Schwimmer und Ventil ein einarmiger Hebel

eingeschaltet. Derselbe ist im Gehäuse um zwei dünne cylindrische Zapfen drehbar und

der Schwimmtopf unmittelbar auf demselben befestigt. Das über dem Deckel befindliche

Ventil ist durch eine Gelenkstange, welche in der Nähe der Hebeldrehachse angreift, mit dem Boden des

Schwimmers verbunden. Um ein hartes Aufstoſsen des letzteren zu vermeiden, ist eine

Feder unter demselben angebracht. Durch die Befestigung des Schwimmers an einem

Hebel soll gegenüber der gebräuchlichen Senkrechtführung auch bei ungenauer

Aufstellung des Apparates eine groſse Beweglichkeit des Schwimmers erreicht

werden.

Am zahlreichsten sind die auf der Ausdehnung von Körpern in

Folge von Erwärmung beruhenden Constructionen. Zu den Apparaten, welche im

Wesentlichen aus einem an dem einen Ende befestigten, am anderen Ende frei

beweglichen Rohre bestehen, durch welches das Wasser

abflieſst (vgl. Schnitzlein 1881 239 * 259. Kuntze 1882 245 * 147), gehören die folgenden.

Bei den sehr einfachen Anordnungen von G. Hochschild in

Wien (Erl. * D. R. P. Nr. 24861 vom 24. April 1883) verschiebt sich das freie

Rohrende innerhalb eines feststehenden, mit einem Ventilkegel versehenen Gehäuses

oder auch frei, ohne von einem Gehäuse umschlossen zu sein und nur durch einzelne

Stege geführt, gegen ein feststehendes Ventil, so daſs das Wasser unmittelbar ins

Freie ausströmt.

Bei der in Fig.

12 Taf. 4 abgebildeten Anordnung von G. B. McCracken in

Willimantic, Conn., Nordamerika (* D.

R. P. Nr. 28572 vom 25. März 1884) ist das Augenmerk auf die Sicherung

eines dichten Abschlusses gerichtet. Das oben befestigte Dehnungsrohr D reicht daselbst in ein kugelförmiges Gefäſs hinein,

in welchem sich Schlamm u. dgl. ablagern kann, während Wasser und Dampf durch enge

Bohrungen in das Rohr D eintreten. Der in das untere

Ende eingesetzte Ventilkörper T aus hartem Metall ist

von unten derart eingedreht, daſs eine doppelte Dichtungsfläche vorhanden ist. Der

Ventilsitz wird durch den Körper H gebildet, auf

welchen Ringe G aus weichem Metall aufgeschoben sind.

Gelangen nun doch Schmutztheilchen in das Rohr D, so

sollen dieselben durch den inneren Ventilring e in den

Sitz G eingedrückt werden, so daſs der äuſsere Ring

noch einen dichten Schluſs bilden kann. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, so kann

H umgedreht werden. Auch sind die Ringe G leicht nachzufeilen oder auszuwechseln. Die mit

Packung zu versehende Hülse M dient als

Stopfbüchse.

J.

Seidel in Berlin (* D. R. P. Nr. 27269 vom 14. December 1883) hat die in Fig. 17 Taf. 4

dargestellte Anordnung getroffen. Das Messingrohr d ist

unten an dem Schraubenstopfen p befestigt und bildet

mit dem oberen, auf einigen Rippen geführten Ende das Auslaſsventil. In dem Rohre

d ist das Wasser- und Dampfzuleitungsrohr z bis fast zum tiefsten Punkte herabgeführt, wodurch

ein „Hin- und Hertreiben des Wassers in der Leitung“ vermieden werden soll.

Bei richtiger Anordnung und Aufstellung wird dies auch bei den bekannten ähnlichen

Einrichtungen nicht vorkommen. Dagegen ist durch die Anbringung des Ventiles im

höchsten Punkte die fortwährende Ableitung der Luft gewährleistet und für eine solche Aufstellung mit

oben liegendem Ventile ist allerdings das Zuleitungsrohr z erforderlich.

Um einen genügenden Ventilhub auch ohne groſse Länge des Dehnungsrohres zu erreichen,

sind bei mehreren Anordnungen Hebelübersetzungen benutzt (vgl. Bob. Meyer 1882 245 * 148).

So ist z.B. bei dem in Fig. 13 und 14 Taf. 4 nach

den Annales industrielles, 1884 Bd. 1 S. 336

dargestellten Apparate von Cleuet an einem an das

untere Rohrende angegossenen Arm ein Hebel L angehängt,

welcher sich gegen den unten zu einer Schneide zugeschärften Träger F stützt. An den letzteren ist das obere Rohrende

festgeschraubt, während die Spindel des Ventiles C sich

mit den Muttern e gegen den Hebel L legt. Das Ventil öffnet sich nach auſsen und wird von

einer Feder unterstützt, welche mittels der Schraube E

dem vorhandenen Dampfdrucke entsprechend einzustellen ist. Das Wasser tritt in das

Rohr unten durch den Stutzen B ein. Bei der Verkürzung

des Rohres in Folge der Abkühlung wird der Endpunkt O

des Hebels L gehoben, wodurch gleichzeitig das Ventil

um etwa den doppelten Betrag abwärts gezogen wird, so daſs der ganze Ventilhub etwa

das 3fache der Verkürzung ausmacht. Sobald Dampf bei B

eindringt, wird derselbe in der im Rohre stehenden Wassersäule aufsteigen, diese

allmählich verdrängen und das Rohr ausdehnen, worauf die Feder das Ventil wieder

schlieſst. Mit Hilfe der steilgängigen Schraube P (Fig. 14) kann

das Ventil von Hand geöffnet werden.

Eine amerikanische Construction von W. H. Marrett in

Brunswick, Maine, ist nach dem Scientific American,

1883 Bd. 49 S. 232 in Fig. 6 Taf. 4 abgebildet.

Das Ventil öffnet sich hier nach innen und steht auf den Enden zweier Hebel, welche

andererseits an zwei mit dem oberen Rohrende durch ein Querstück verbundenen

Eisenstangen aufgehängt sind. Zwei am Ventilgehäuse angebrachte Arme fassen diese

Hebel in der Nähe ihrer Aufhängepunkte und beben das Ventil bei einer Verkürzung des

Rohres ungefähr um das 4 fache der Verkürzung, so daſs der Ventilhub auch etwa das 3

fache derselben beträgt. Die Regelung des Ventiles wird durch Einstellung der

Eisenstangen an ihren oberen Enden bewirkt.

Bei dem in Fig.

16 Taf. 4 veranschaulichten Apparat von C. Feuring in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 26 247 vom

26. Juli 1883) hängt das Ventil an einem Bügel c, welcher mit den äuſseren Enden der Hebel d

verbunden ist; letztere werden von den Stangen a

getragen und sind dicht neben diesen festen Stützpunkten an das Ventilgehäuse

angeschlossen. Senkt sich dieses bei einer Verkürzung des Rohres, so wird der Bügel

mit dem Ventile um ein Vielfaches dieser Senkung gehoben.

In einfacherer Weise, als durch solche Hebel, bei welchen ein in den Gelenken

entstehender todter Gang die Wirkungsweise sehr beeinträchtigen kann, ist bei der in

Fig. 15

Taf. 4 nach dem Textile Manufacturer,

1885 S. 45 abgebildeten

Construction von Hyde eine groſse Ausfluſsöffnung ohne

groſse Rohrlänge erzielt. Das untere Rohrende mündet in die untere Kammer eines

Behälters, mit dessen Deckel das obere Rohrende durch Stangen und Querstück

verbunden ist. In der die untere Kammer von der oberen scheidenden Zwischenwand

befindet sich eine verhältniſsmäſsig groſse Oeffnung und an dem Rohre ein

entsprechend groſses Tellerventil D. Der Behälter dient

zugleich als Schlammsammler, welcher bei den vorbeschriebenen Constructionen fehlt.

Der Hyde'sche Apparat wird von S. Farron in Ashton-under-Lyne ausgeführte.

(Schluſs folgt.)