| Titel: | E. und B. Holmes' Maschine zum Biegen von Fassdauben. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 62 |

| Download: | XML |

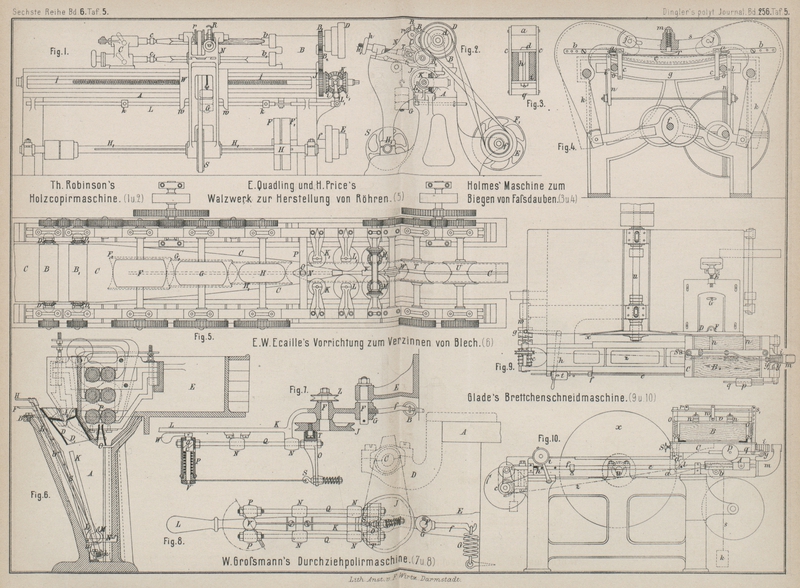

E. und B. Holmes' Maschine zum Biegen von Faſsdauben.

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

E. und B. Holmes' Maschine zum Biegen von Faſsdauben.

Um zu verhindern, daſs die Dauben beim Biegen in die gewölbte Form einknicken bezieh.

brechen, wie dies bei dem bisher üblichen Verfahren leicht vorkommt, schlagen E. und B.

Holmes in Buffalo (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 29147 vom 23. April 1884) vor, die

Dauben durch Druck auf ihre Enden in der Längsrichtung zu biegen und dabei den

Rücken bezieh. die convexe Fläche der Daube nachgiebig zu unterstützen. Es wird

dieses Verfahren mit dem Hinweise begründet, daſs die innere oder concave Fläche der

Daube zusammengedrückt wird, während die convexe oder äuſsere Fläche sich nicht

verlängern kann; daher werden auch die Fasern der letzteren Fläche nicht auf

absolute Festigkeit in Anspruch genommen und können nicht reiſsen (was übrigens bei

Erzeugung gebogener Möbeltheile schon von Thonet

festgestellt wurde. Red.).

Die zur Ausführung dieses Verfahrens angegebene Maschine ist in Fig. 3 und 4 Taf. 5 dargestellt. Die

zu biegende Daube wird auf die federnde Unterlage e,

gewöhnlich eine Stahlschiene, zwischen die beiden Widerlager a gelegt; letztere sitzen an den Kniehebeln k, welche mittels der Excenter von der Antriebswelle f aus entsprechend bewegt werden. Bei dem Auseinanderdrücken der unteren

Kniehebelarme werden die mittels Stangen b an diese

angeschlossenen Widerlager zusammen gehen und beide Enden der Daube gepreſst.

Gleichzeitig drückt aber auch die zwischen die oberen Enden der Kniehebel

eingehängte Schiene s bezieh. deren federnder Kopf r von oben auf die Daube, so daſs letztere in Folge

dieser doppelten Einwirkung nach unten in die punktirte Lage gebogen wird. Die

Unterlagsschiene e verhindert hierbei wirksam das

Reiſsen der Daube.

Der Druckkopf r kann mittels der Schraube m der Daubendicke entsprechend eingestellt werden;

ebenso ist die Entfernung der beiden Widerlager a an

den Schienen b bezieh. den Kniehebeln einstellbar.

Jeder Preſsklotz a hat zwei Zapfen, welche die Schienen

c tragen, in deren unteren Enden ein Querstück q (Fig. 3) drehbar angebracht

ist. Dieses Stück geht unter der unteren Fläche des festen Sattels i hindurch. Wie Fig. 3 zeigt, besteht

letzterer aus zwei parallelen und gebogenen Balken, welche mittels Bolzen und Zapfen

o auf jeder Seite mit dem Gestelle der Maschine

verbunden sind. Die Schienen c mit dem Querstücke q können gleichzeitig mit den Armen b rückwärts und vorwärts geschoben und an irgend einem

bestimmten Punkte des Sattels g befestigt werden. Es

geschieht dies durch Anziehen der Mutter am unteren Ende des durch den Steg d gesteckten Bolzens h

(Fig. 3).

Nahe an jedem Ende des Sattels g sind die Bolzen l befestigt, auf welchen die Hebel n drehbar aufgesteckt sind. Am oberen Ende halten

dieselben die federnde Tragschiene e, welche aus Stahl

o. dgl. hergestellt und hinreichend dick und stark ist, um das Brechen der Daube

oder jede nicht ordnungsgemäſse Form Veränderung derselben zu verhindern. Die

Tragschiene kann auf ihrer oberen Fläche mit Leder o. dgl. überzogen sein. Durch

Drehung der Muttern kann der Grad der Spannung oder die Elasticität der zwischen den

oberen Enden der Hebel n sich erstreckenden Tragschiene

e beliebig geändert werden. Mit den oberen Köpfen

der Kniehebel k ist der Preſsbalken s durch die Bolzen j

verbunden. Das eine Loch für den Bolzen (auf der Zeichnung der Bolzen links) ist

verlängert, um die gegenseitige Annäherung der Kniehebelköpfe zu gestatten. Dieser

Preſsbalken ist nicht immer nothwendig; für besondere Arten von Dauben erscheint die

Anwendung desselben aber vortheilhaft. Ebenso kann für andere besondere Fälle jeder

Preſsklotz in einem Stücke mit dem Kniehebel gegossen oder mit demselben fest

verbunden werden, wobei natürlich auch die Arme b und

die Schienen c in Wegfall kommen.

Tafeln