| Titel: | W. Grossmann's Durchziehpolirmaschine. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 66 |

| Download: | XML |

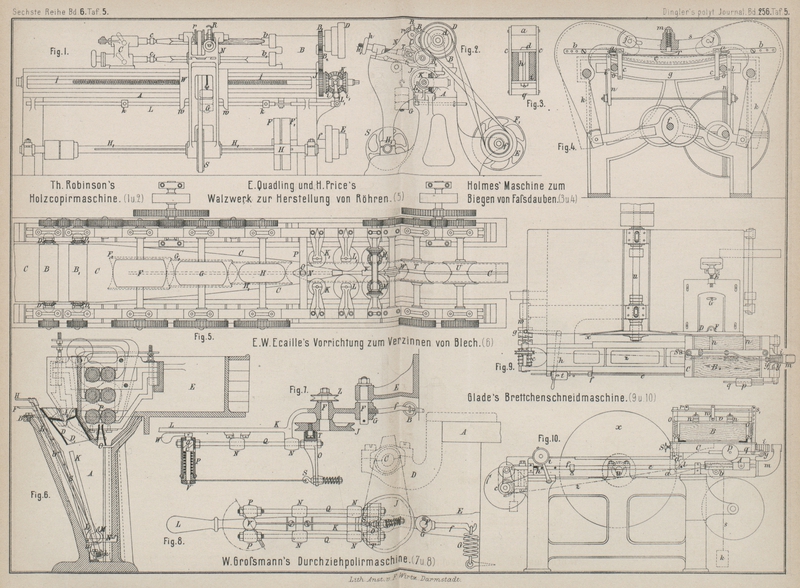

W. Groſsmann's Durchziehpolirmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

W. Groſsmann's Durchziehpolirmaschine.

In Fig. 7 und

8 Taf. 5

sind Grundriſs und Ansicht einer recht hübschen Polirmaschine mit hin- und

hergleitendem Riemen von W. Groſsmann in

Pforzheim (* D. R. P. Kl. 67 Nr.

29037 vom 2. März 1884) wiedergegeben, welche entweder für sich allein,

oder in Verbindung mit einer rotirenden Polirmaschine benutzt werden kann. Als

Träger der ganzen Vorrichtung dient ein am Arbeitstische befestigter Lagerarm E mit Zapfen F, auf

welchen die Nabe G des in den Handgriff L endigenden hebeiförmigen Gestelles K lose aufgeschoben wird. Die an diesem Gestelle

angebrachten 4 Düllen N nehmen zwei Stangen Q auf, welche mit den sie verbindenden Endstücken O und P einen

verschiebbaren Schlitten bilden, der mit Hilfe der am Endstücke O angebrachten Kurbelschleife T

und der Kurbelscheibe J in hin- und hergehende Bewegung Versetzt werden kann.

Das Endstück O nimmt ferner den federnden Haken S auf, während das Endstück P einen federnden Klemmbacken V enthält.

Zwischen dem Haken S und dem Klemmbacken V ist der Polirriemen befestigt. Um denselben leicht

aushängen zu können, läſst sich der Klemmbacken V durch

Drehen des mit der Zahnscheibe a verbundenen Armes W lüften, wodurch die mit dem Klemmbacken verbundene

Zahnscheibe i niedergedrückt wird.

Der Antrieb der Maschine erfolgt von irgend einem Vorgelege aus durch eine Schnur,

welche in die Rille der Kurbelscheibe J eingelegt ist.

Da nun die auf den Zapfen F lose aufgesteckte Maschine

schon durch ihr Gewicht die Treibschnur beständig spannen und sich dadurch in

Betrieb erhalten würde, so ist zur Verhütung dessen an dem im Gestelle

eingeschraubten Stift f eine andererseits am

Arbeitstische befestigte Feder B angehängt, welche die

ganze Vorrichtung in solcher Lage erhält, daſs die Treibschnur in der Regel

spannungslos ist und der Antrieb der Maschine nur durch einen Druck auf den

Handgriff L bewirkt werden kann. Ueberdies ist zur

besonderen Sicherung des Stillstandes auf der Kurbelscheibenachse eine Bremsscheibe

Z angebracht, um welche eine unterhalb der Maschine

am Arbeitstische befestigte Schnur geschlungen ist, welche sich spannt, sobald die

Feder B das Maschinengestell hebt.

Sehr zweckmäſsig ist es, die beschriebene Maschine von der Achse C einer gleichfalls am Arbeitstische A befestigten rotirenden Polirmaschine D aus anzutreiben, weil auf diese Weise der Arbeiter,

ohne seinen Platz wechseln zu müssen, sowohl die äuſseren, als auch die inneren

Flächen eines Werkstückes poliren kann, der gewünschte Zweck also am besten erreicht

wird.

Tafeln