| Titel: | Regelung des Wasserstandes für Druckregler mit durch Wasser belasteter Glocke. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 73 |

| Download: | XML |

Regelung des Wasserstandes für Druckregler mit

durch Wasser belasteter Glocke.

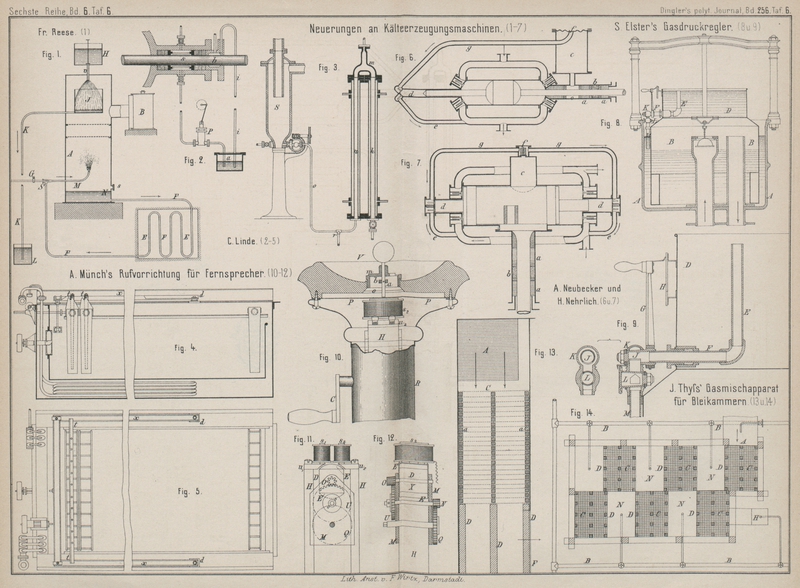

Mit Abbildungen auf Tafel

6.

S. Elsters Gasdruckregler.

Regulatoren, wie solche häufig zur Regelung des Druckes von Gasen in Rohrleitungen

verschiedenster Art benutzt werden, bestehen im Wesentlichen aus einer mit einem

Regulirkegel verbundenen schwimmenden Glocke, durch deren Belastung ein ihrem

Querschnitte entsprechender Druck dem durchströmenden Gase ertheilt wird. Diese

Belastung geschieht durch Auflegen von festen Gewichten oder durch Auffüllen von

Wasser bezieh. einer anderen Flüssigkeit in ein an die Stelle des Gewichtsauflagers

gesetztes Gefäſs. Die Höhe des Flüssigkeitsstandes im Belastungsgefäſse ist dann

direkt proportional dem durch die Regulatorglocke ausgeübten Drucke.

Die bisher üblichen Vorrichtungen zum Einstellen der Flüssigkeit auf verschiedene

Druckhöhen bestehen entweder aus einer Anzahl von Hähnen, welche spiralförmig um den

Mantel des Belastungsgefäſses angeordnet sind, so daſs man nach voller Füllung durch

Oeffnen eines entsprechend numerirten Hahnes eine gewisse Flüssigkeitshöhe, damit

also auch einen bestimmten Druck einstellen kann, oder es wird ein auſserhalb des

Wassergefäſses angeordnetes und an dasselbe anschlieſsendes Rohr (Ueberlaufrohr) in

lothrechter Richtung gesenkt oder gehoben und damit der Ausfluſs der Flüssigkeit

bezieh. dessen Auffüllen bis zu einer bestimmten Hohe bedingt.

Die von S.

Elster in Berlin (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 30495 vom 8. August 1884) angegebene,

in Fig. 8 und

9 Taf. 6

dargestellte Vorrichtung bezweckt nun, durch entsprechendes Drehen eines innerhalb

des Belastungsgefäſses D angebrachten Standrohres E jede beliebige Flüssigkeitshöhe bezieh. Belastung vom

erforderlichen höchsten bis zum niedrigsten Grade einstellen zu können.

Die Drehung des Standrohres E beträgt 90° und geschieht

um die Mittellinie eines am Boden des Belastungsgefäſses wagerecht durch eine

Stopfbüchse geführten und ebenfalls mitdrehbaren Rohres F, welches zum Auslaufen der Flüssigkeit dient. Die Drehung wird durch

einen mit Zeiger versehenen Hebel G bewirkt, welcher

vor einer Skala H in Form eines Viertelkreisbogens

läuft. Die Eintheilung des Viertelkreises auf der Skala geschieht derart, daſs alle

Untertheilbogen gleiche Sinus haben, wodurch erreicht wird, daſs beim Drehen des

Hebels G um ganze Skalentheile das Ende des Standrohres

E gezwungen ist, einander gleiche Wege in

lothrechter Richtung zurückzulegen. Wird demnach die Länge des Standrohres so

bemessen, daſs bei seiner lothrechten Stellung die entsprechend hohe Flüssigkeit im

Belastungsgefäſse D der Regulatorglocke B einen gewissen Druck ertheilt, so können an den

Theilpunkten der Skala sofort die übrigen Druckhöhen angegeben werden, welche durch

die entsprechenden Stellungen des Standrohres E bedingt

sind. Die Skala gestattet also, ohne Benutzung eines Manometers beliebige Druckhöhen

einzustellen.

Auſserdem erfüllt die Vorrichtung einen weiteren Zweck, nämlich durch Regelung des

Flüssigkeitsauslaufes eine annähernd gleichmäſsige Druckabnahme zwischen einer

höheren und einer niederen Druckgrenze zu erzielen. Vor dem Ende des wagerechten

Stopfbüchsenrohres F sitzt deswegen ein hohler Kegel

J (Fig. 9) mit einseitiger

seitlicher Oeffnung, welcher sich in einem entsprechend gebildeten Gehäuse K derart dreht, daſs in keiner Stellung die seitliche

Ausfluſsöffnung verengt wird. Etwas unterhalb ist dieses Gehäuse K zu einem Ausfluſshahne L

ausgebildet, dessen Küken vermöge seiner eigenartig geformten Oeffnung (dieselbe

besteht aus einem Rechtecke mit angesetztem Dreiecke) eine sehr feine Einstellung

gestattet. Die Stellung dieses Kükens ist auf seinem Kopfe an einer Skala mittels

Zeigers erkennbar.

Soll nun ein vorhandener Druck in einer gegebenen Zeit bis auf einen geringeren

abnehmen, so wird der Hebel G des Standrohres E sofort auf diesen geringeren Druck gestellt und

mittels des Ausfluſsregulirhahnes L der Auslauf der

überschüssigen Belastungsflüssigkeit derart geregelt, daſs derselbe in der für die

Druckabnahme festgesetzten Zeit erfolgt. Da die Höhe der ausflieſsenden Menge bei

weit genug gewähltem Belastungsgefäſse D eine meist

geringe in der Praxis ist, so kann man annehmen, daſs ungefähr eine gleichmäſsige

Druckabnahme erfolgt. Die Stellung des Kükens im Auslaufregulirungshahn ist den Bedürfnissen entsprechend

zu wählen; doch ist dieselbe leicht und in der Regel für die gewöhnlichen Fälle der

Praxis nur einmal zu ermitteln. In vorgenannter Beziehung arbeitet der Apparat

selbstthätig, so daſs bei Druckabnahmen von noch so langer Dauer die Vorrichtung

nach Einstellen des Regulirhahnes sich selber überlassen bleiben kann. Die

auslaufende Flüssigkeit gelangt durch ein unterhalb des Regulirhahnes befindliches

Rohr M in den Kübel A des

Druckregulators, oder wird besonders auſserhalb desselben fortgeführt.

Tafeln