| Titel: | Ueber Neuerungen an Dampfwasser-Ableitern. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 97 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Dampfwasser-Ableitern.

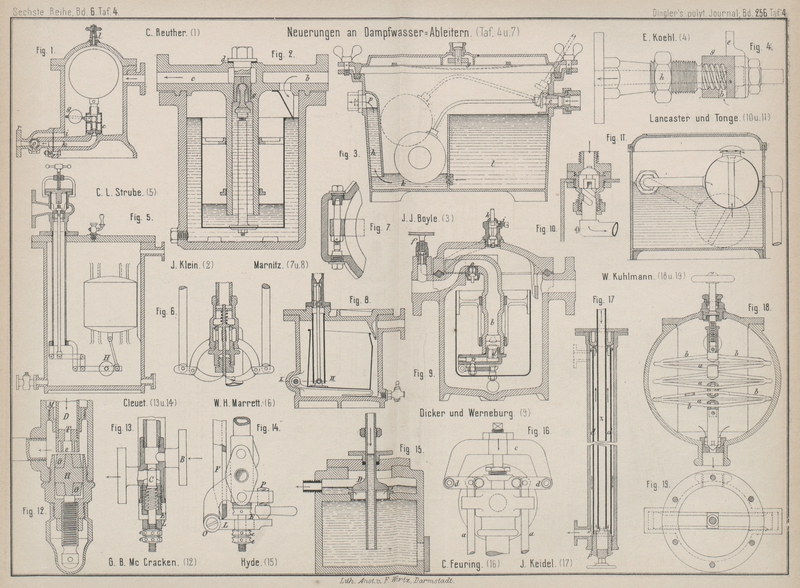

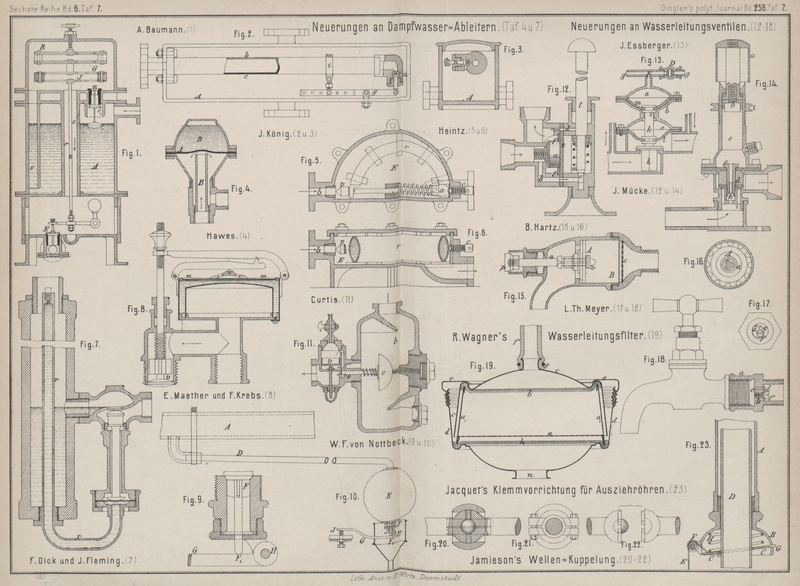

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 4 und 7.

(Schluſs des Berichtes von S. 49 d.

Bd.)

Ueber Neuerungen an Dampfwasser-Ableitern.

Auſser den in der Regel aus Messing hergestellten Röhren, durch welche das

Dampfwasser geleitet wird, sind mehrfach auch Ausdehnungskörper verwendet worden,

welche, aus zweierlei Metall von verschiedener specifischer Ausdehnung (Messing oder

Kupfer und Eisen) hergestellt, in einem Sammelbehälter untergebracht und mit dem

Ventile verbunden werden.

An das unter dem Namen „Nürnberger Schere“ bekannte Spielzeug erinnert eine

Construction von W. Kuhlmann in Offenbach a. Main (* D. R. P. Nr. 22823 vom 9. November

1882), bei welcher der Dehnungskörper aus einer Anzahl paralleler, wenig

dehnbarer Stäbe und einer entsprechenden Zahl stark dehnbarer, die Enden der

ersteren kreuzweis verbindender Stäbe hergestellt ist.

Eine neuere ähnliche Anordnung von Kuhlmann (* D. R. P.

Nr. 28634 vom 26. Januar 1884) ist in Fig. 18 und 19 Taf. 4

dargestellt. Bei dieser ist der unter Nr. 430 patentirte Kusenberg'sche Dehnungskörper (vgl. 1877 225 *

30) benutzt, indem mehrere solcher Körper, aus wenig dehnbaren Stäben a und stark dehnbaren Röhren oder Stäben b bestehend, durch Kuppelstücke mit einander vereinigt

und in einem Sammelbehälter zwischen einer stellbaren Spindel und dem Auslaſsventile

eingeschaltet sind. Die Röhren b werden hier auſsen vom Wasser bezieh. Dampf umspült, während beim

Kusenberg'schen Apparate die Leitung durch die

Röhren hindurch geht. An der Stellspindel ist durch Anordnung eines abdichtenden

Kegels die Stopfbüchse vermieden.

Damit die Erwärmung des Dehnungskörpers nicht durch die Gefäſswände vermittelt,

sondern nur durch den Dampf selbst bewirkt werde, hat A. Baumann

in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 29867 vom

19. Juni 1884), wie aus Fig. 1 Taf. 7 ersichtlich

ist, den Dehnungskörper G in einer besonderen Kammer

B untergebracht, welche von dem Sammelbehälter A durch einen Doppelboden getrennt ist und nur durch

ein Steigrohr s mit demselben in Verbindung steht. Ein

Abfluſsrohr r, durch welches auch die den

Dehnungskörper mit dem Ventile verbindende Stange z

hindurchgeht, führt von B durch A hindurch zur Ventilkammer. Der Dampf gelangt nach B entweder durch die engen, stets offenen Löcher c, oder durch ein Schwimmerventil c1. Im einen wie im

anderen Falle wird der Dampf bei einer gewissen Höhe des Wasserstandes von B abgesperrt, worauf der daselbst vorhandene Dampf sich

niederschlägt, das Wasser in s aufsteigt, der Körper

G sich abkühlt und das Auslaſsventil E öffnet. Der Körper G

soll vorzugsweise aus Platten von verschiedener Ausdehnung, welche paarweise mit einander vernietet sind,

hergestellt werden. Zwei solcher durch Zwischenstücke zusammengehaltener

Plattenpaare bilden dann nach der Ausdehnung einen linsenförmigen Körper. Zur

Vergröſserung des Hubes können auch mehrere solcher Plattenpaare mit einander

verbunden werden. Der Dehnungskörper bezieh. ein Element desselben kann ferner auch

aus einem mittleren, wenig dehnbaren, runden oder rechteckigen Rahmen J o. dgl. und zwei an den Rändern darauf genieteten,

stark dehnbaren Platten bestehen (s. den unteren Theil von G). Dieser Apparat soll nicht ununterbrochen, sondern in gröſseren

Absätzen wirken, indem der Behälter A sich abwechselnd

füllt und entleert. Ist nämlich ein Ventil c1 vorhanden, so wird dieses, sobald es geschlossen

ist (wegen des Uebergewichtes der in s bezieh. B stehenden Wassersäule über die in A befindliche) vom Dampfdrucke auch geschlossen

gehalten, bis A entleert ist und der Dampf durch s nach B gelangen kann.

Sind nur die Löcher c vorhanden, so wird der durch

diese austretende Dampf von dem in r niederflieſsenden

Wasser mitgerissen und niedergeschlagen. Zur Sicherung einer solchen Wirkung ist der

Ventilhebel mit einem Kippgewichte versehen. – Bei einer zweiten Anordnung ist das

als Cylinderschieber ausgeführte Abschluſsorgan c1 mit der Stange z

verbunden.

J.

König in Rosenthal bei Zittau (*

D. R. P. Nr. 28268 vom 15. Februar 1884) benutzt bei

der in Fig. 2

und 3 Taf. 7

gezeichneten Anordnung ein Rohr, welches aus einem Eisenstreifen b und einem Kupferstreifen c zusammengelöthet ist und sich daher bei der Erwärmung krümmt. Das eine

Rohrende, in welches das Dampfwasser einflieſst, ist an dem Gehäuse A befestigt und in das am anderen Rohrende befindliche

Kniestück ist ein Ventil n eingesetzt, welches mit

einem am Gehäuse gelagerten Hebel g verbunden ist.

Dieser ist andererseits mit einer Schelle i an das Rohr

angehängt. Dehnt sich beim Eintritte von Dampf der Theil c der Rohrwand stärker aus als b, so wird das

freie Rohrende mit dem Ventilsitze nach der einen Seite und zugleich das Ventil

durch den Hebel g nach der anderen Seite gezogen.

Eine vielfache Anwendung haben auch die durch Verdampfung bezieh. Ausdehnung einer

eingeschlossenen Flüssigkeit wirkenden Apparate gefunden (vgl.Hawes 1875 218 * 17. Haag 1880 238 * 22). Namentlich bei Heizungsanlagen ist

die in Fig. 4

Taf. 7 dargestellte, neuere, besonders einfache Form von Hawes häufig verwendet worden. Die biegsame Platte A, welche den Flüssigkeitsbehälter D nach

unten abschlieſst und mit ihrem Rande zwischen Flanschen eingeklemmt ist, bildet

zugleich das Ventil, indem die elastische Platte bei eintretender Verdampfung der

Flüssigkeit in D sich auf das obere Ende des

Zufluſsrohres B auflegt.

Damit die biegsame Platte durch das wiederholte Aufschlagen auf das Rohrende nicht

beschädigt werde, hat J. Keidel in Berlin (Erl. * D. R.

P. Nr. 23513 vom 29. Juni 1882) eine besondere Ventilscheibe eingeschaltet, welche, von einer

Schraubenfeder unterstützt, sich mit dem Rücken gegen die biegsame Platte legt.

Wird bei diesen Apparaten eine leicht siedende Flüssigkeit (z.B. Alkohol o. dgl.)

benutzt, so ist es bekanntlich nicht zu vermeiden, daſs die daraus sich

entwickelnden Dämpfe zum Theile entweichen und daher von Zeit zu Zeit eine

Nachfüllung erforderlich wird. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, wendet man

Flüssigkeiten an, deren Siedepunkt beträchtlich höher als 100° liegt, und läſst

dieselben nur durch ihre Ausdehnung wirken. Dies ist z.B. der Fall bei dem von Schmidt und Zorn in Berlin unter dem Namen

„Excelsior“ in den Handel gebrachten Apparate, welcher übrigens dem

älteren Hawes'schen Apparate sehr ähnlich ist.

Da die specifische Ausdehnung der Flüssigkeiten aber verhältniſsmäſsig gering ist,

wird auch die Durchbiegung der elastischen Platte eine sehr geringe sein. Um nun

dennoch einen genügenden Ventilhub zu erhalten, haben E. Maether und F.

Krebs in Berlin (* D. R. P. Nr. 28568 vom 18. März 1884) in der aus Fig. 8 Taf. 7

ersichtlichen Weise Hebel zwischen Platte m und Ventil

v eingeschaltet, wobei letzteres in einem

besonderen seitlichen Gehäuse untergebracht ist.

Zweckmäſsiger erscheint die Anordnung von F. W. Dick in

Glasgow und J. Fleming in Paisley (* D. R. P. Nr. 29838 vom 6. März 1884), welche in Fig. 7 Taf. 7

abgebildet ist. Die Flüssigkeit ist hier wie bei dem Apparate von Andreae (vgl. 1863 170 * 21)

in einem langen Rohre r eingeschlossen, welches bei

gleichem Inhalte eine viel gröſsere Heizfläche bietet als ein halbkugeliges oder

anderes niedriges Gefäſs, so daſs man eine genügende Flüssigkeitsmenge zur Erzielung

des gewünschten Ventilhubes verwenden kann. Da bei dieser Anordnung die Flüssigkeit

in dem unteren Theile des Rohres r stets kühl bleibt,

so kann eine Kautschukscheibe als biegsame Platte verwendet werden; besser wird

jedoch eine dünne Wellblechscheibe sein. – Bei einer anderen in der betreffenden

Patentschrift erläuterten Construction ist das Rohr r

unten nicht umgebogen, das Ventil nach unten verlegt und die Ventilspindel mit

Schraube und Mutter zur bequemen Einstellung versehen.

Die Bourdon'sche Rohre, deren bei Erwärmung eintretende

Krümmungsänderung schon vielfach, namentlich bei Manometern, Verwendung gefunden hat

und auch von Peyer schon für Dampfwasserableiter

benutzt wurde (vgl. 1876 222 * 217) findet sich bei dem

in Frankreich patentirten Apparate von Heintz, welcher

in Fig. 5 und

6 Taf. 7

dargestellt ist. Die Stahlröhre r, welche mit Benzin o.

dgl. gefüllt werden soll, ist in einem Behälter E

untergebracht, in welchen das Wasser bei b eintritt.

Das eine Rohrende a stützt sich gegen eine

Stellschraube c, das andere trägt das Ventil v. Dehnt sich bei eintretendem Dampfe die Flüssigkeit

im Rohre aus, so streckt sich dasselbe und schlieſst das Ventil ab.

Einen Apparat mit sogen. „Relais“ könnte man den in Fig. 11 Taf. 7 nach dem

Scientific American, 1883 Bd. 49 S. 118

veranschaulichten Wasserableiter von Curtis nennen. Das

Auslaſsventil v ist mit einem Kolben verbunden, welcher

durch ein kleines Ventils gesteuert wird, und dieses wird, wie bei den vorigen

Apparaten das Auslaſsventil selbst, durch die Ausdehnung der in dem Gefäſse e eingeschlossenen Flüssigkeit bewegt. Letzteres ist

auf der linken Seite durch eine biegsame Platte abgeschlossen, gegen welche die

Spindel von s durch eine Feder gedrückt wird. Der Raum

unter dem Kolben steht fortdauernd mit dem Sammelbehälter b in Verbindung. Liegt e im Dampfe, ist also

s geschlossen, so ist (bei geschlossenem Lufthahne)

der Raum über dem Kolben nach auſsen abgesperrt und, da dieser nicht dicht

schlieſst, so wird sich die in b vorhandene Pressung

auch über den Kolben fortpflanzen und das Ventil v

daher fest auf seinen Sitz gepreſst werden. Wird aber in Folge der Wasseransammlung

und Abkühlung von e das Ventilchen s geöffnet, so wird die obere Kolbenfläche entlastet

und das Ventil v weit geöffnet.

Das Gewicht des sich sammelnden Wassers zum Oeffnen des

Auslaſsorganes zu benutzen, ist auch schon mehrfach versucht worden (vgl. Alcan 1864 172 * 172. Berrymann 1871 202 * 97 und

1872 206 * 161). Läſst man das Wassergewicht unmittelbar

auf das Ventil wirken, so ist (wenigstens bei Dampf von höherer Spannung) schon eine

groſse Wassermenge erforderlich, um nur ein kleines Ventil gegen den Dampfdruck zu

öffnen.

W. F. v. Nottbeck auf Schloſs Lielax bei Tammerfors,

Finland (* D. R. P. Nr. 30246 vom 29. Mai 1884) hat deshalb bei der in Fig. 9 und 10 Taf. 7

abgebildeten Einrichtung eine groſse Hebelübersetzung benutzt, welche sehr wohl

anwendbar ist, da man eine genügende Senkung des Sammelgefäſses leicht ermöglichen

kann. Das Gefäſs E ist mit einem nahezu wagerechten

Rohre D, welches für die nöthige Biegung eine genügende

Länge hat, an die Dampfleitung A angeschlossen. Das

Ventil F stöſst beim Sinken des Gefäſses E bei F1 auf den Hebel G,

welcher bei H drehbar an dem Ausfluſsstutzen von E gelagert und bei J durch

eine feststehende Stellschraube unterstützt ist. Dasselbe wird sich daher öffnen,

wenn (von dem Biegungswiderstande des Rohres D

abgesehen) Wassergewicht mal Länge JH gleich dem auf

dem Ventile lastenden Druck mal F1

H geworden ist. Sind die Verhältnisse so gewählt, daſs

das ganz gefüllte Gefäſs bei dem höchsten vorkommenden Dampfdrucke das Ventil noch

öffnet, so wird der Apparat auch bei beliebig veränderlicher Pressung wirksam

bleiben und nur unter geringerem Drucke bei kleineren Füllungen das Ventil

aufstoſsen.