| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserleitungsventilen. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 103 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wasserleitungsventilen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

253 S. 224.)

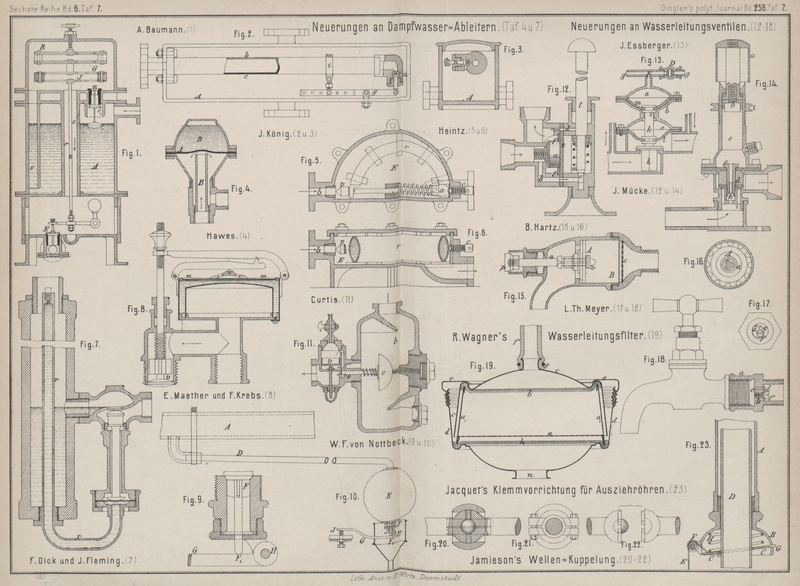

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

Ueber Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

Unter den neuen selbstschlieſsenden Ventilen sind verschiedene Verbesserungen

anzuführen.

So zeichnet sich das von Joh. Mücke neuerdings

construirte Selbstschluſsventil (* D. R. P. Nr. 30098

vom 29. April 1884) vortheilhaft dadurch aus, daſs die Gummiplatte von der

Wasserpressung nicht durchgedrückt und der hinter die Platte führende Kanal nicht

leicht verstopft werden kann. Wie Fig. 12 Taf. 7 zeigt, ist

das cylindrische Abschluſsventil a mittels eines

Flügelkreuzes in seinem Sitze geführt und durch eine untergelegte Lederscheibe

gedichtet. Der cylindrische Theil des Ventiles ist fest mit der elastischen Platte

e verbunden, welche zwischen die beiden

Gehäusehälften eingeklemmt ist. Unter der Platte e

liegt nun ein Metallring f, welcher dem cylindrischen

Theile a des Ventiles genau angepaſst ist. Erfolgt nun

von rechts auf die Platte e ein Druck. so wird das

Ventil a gegen seinen Sitz gedrückt. Ist der Abschluſs

erfolgt, so legt sich die Platte e genau gegen den Ring

f an, so daſs ein Durchdrücken bezieh. ein Bersten

derselben unmöglich ist. Der Schluſs des Ventiles wird, wie erwähnt, durch den auf

die rechte Seite der Platte e wirkenden Wasserdruck

erreicht. Zu diesem Zwecke führt der Kanal b vom

Zufluſsrohre bis in den Raum hinter die Platte e.

Dieser Kanal ist aber in seiner ganzen Länge sehr weit gehalten, so daſs

Verstopfungen, welche bei den bisher angewendeten sehr engen Bohrungen, durch deren

Weite der langsame Ventilschluſs gerade bedingt wurde, nichts Seltenes waren, kaum

vorkommen können. Um nun trotzdem die erforderliche Verengung des Kanales zu

erzielen, bewegt sich in der Kanalmündung ein abgedrehter Cylinder c von etwas kleinerem Querschnitte als die Mündung. Der

Zwischenraum zwischen beiden bedingt also die Dauer des Schlieſsens. Da es aber sehr

leicht ist, den Cylinder schwächer herzustellen, so hat man es auch ohne groſse Mühe

in der Hand, den Ventilschluſs beliebig lang andauern zu lassen. Der Cylinder c sitzt an der Spindel des Entlastungsventiles v, welches durch eine Schraubenfeder gegen seinen Sitz

gedrückt wird. Ueber dem Cylinder c sitzt an der

Spindel noch ein Kegel w, welcher die Mündung des

Kanales b abschlieſst, wenn das Entlastungsventil v geöffnet wird.

Die Wirkung des Mücke'schen Ventiles ist hiernach die

bekannte. Ist v geschlossen, so wirkt der Wasserdruck

durch den Kanal b und um den Cylinder c herum hinter die elastische Platte e und hält das Ventil a

geschlossen. Drückt man die Spindel t nach unten, so

öffnet sich das Entlastungsventil v, während der Kegel

w die Mündung von b

abschlieſst. Das hinter

der Platte e befindliche Wasser wird nun von derselben,

da von vorn das Wasser drückt, um die Spindel t herum

und durch den Kanal d in das Ausfluſsrohr gedrückt und

dadurch das Ventil a geöffnet. Läſst der Druck auf t nach, so schlieſst die Feder das Entlastungsventil

v: w dagegen hebt sich und gibt die Mündung des

Kanales b frei. Es tritt nun durch diese Oeffnung so

lange Druckwasser, bis das Ventil a in Folge des

Oberflächenunterschiedes der Platte e und der unteren

Ventilfläche geschlossen ist. Die Mündung von b wird

beim jedesmaligen Gebrauche des Ventiles durch den hin- und hergehenden Cylinder c gereinigt, wodurch etwa doch vorkommende

Verstopfungen beseitigt werden. Auſserdem kann während des Gebrauches des Ventiles

Wasser durch den Kanal b nicht hinter die Platte e treten und Veranlassung zu Ablagerungen fester Stoffe

geben.

Eine andere besonders für Abtritt-Spülapparate bestimmte

Ventileinrichtung von Mücke (* D. R. P. Nr. 27964 vom

20. Februar 1884) ist in Fig. 14 Taf. 7

dargestellt. Hier ist eine ähnliche Verbindung zwischen Ventil und elastische Platte

vorgesehen. Ueber letzterer ist ein Cylinder c

angeordnet, in welcher sich dicht ein Stulpenkolben b

bewegt; die Kolbenstange ist durch den Cylinderdeckel lose hindurch geführt, da eine

Stopfbüchse hier nicht erforderlich ist. Auf die Kolbenstange setzt sich der Napf

a, welcher in Verbindung mit der auf dem Cylinder

c einstellbaren Mutter t den Hub des Kolbens begrenzt. Das eigentliche Abschluſsventil d wird von einer Röhre e

durchdrungen, welche am unteren Ende theilweise vom

Ventilchen h geschlossen wird. Die durchbrochene Kappe

i hindert das Ventilchen am Herausfallen.

In der gezeichneten Stellung der Theile wird das Ventil d dadurch auf seinen Sitz gedrückt, daſs der sich durch das nicht ganz

dicht schlieſsende Ventilchen h nach dem Cylinder c fortpflanzende Wasserdruck auf die elastische Platte

drückt. Preſst man nun den Kolben b nach unten, so wird

alles im Cylinder c befindliche Wasser durch die Röhre

e und um das Ventilchen h hemm in das Eintrittsrohr zurückgedrängt; diese Theile werden also einer

nachhaltigen Spülung unterworfen. Hört nun der Druck auf den Kolben b auf, so hebt sich zufolge der Wasserpressung sofort

das Ventil d und der Kolben b und der Wasserausfluſs beginnt. Der Kolben b wird nun von dem durch das Ventilchen h und

den Kanal e tretende Wasser so lange gehoben, bis

derselbe oben gegen den Cylinderdeckel stöſst. In diesem Augenblicke fängt das

weiter durch e eintretende Wasser an, auf die

elastische Platte zu wirken; diese wird dadurch nach unten gedrückt, bis sie das

Ventil d schlieſst und alle Theile des Ventiles wieder

zur Ruhe kommen. Der Schluſs des Ventiles d nimmt also

hier eine verhältniſsmäſsig lange Zeit in Anspruch. Statt der elastischen Platte

kann man ebenso gut einen Kolben und statt des centralen Kanales einen Umgangskanal

anordnen; die Wirkung bleibt die gleiche.

Bei dem selbstschlieſsenden Durchfluſsventil von J. A.

Eſsberger in München (* D. R. P. Nr. 29682 vom 1. Mai 1884) wird die Dauer des

Ventilschlusses von dem Durchtritte einer bestimmten Flüssigkeitsmenge von einer

Kammer in die andere abhängig gemacht. Das Ventil h

(Fig. 13

Taf. 7) besitzt eine Spindel k, welche mit zwei

elastischen Platten l und m fest verbunden ist; letztere werden derart in zwei Gehäusen

festgeklemmt, daſs zwei Kammern c und b entstehen. Dieselben sind durch eine Oeffnung i in Verbindung, welche von der Ventilspindel nicht

ganz ausgefüllt wird. Der Raum unter der Platte l steht

mit dem Ausflusse, der Raum a über der Platte m durch die Röhre g, in

welcher ein Absperrhahn D angebracht ist, mit dem Ein-

und Ausflusse in Verbindung. In der angegebenen Stellung wirkt der Wasserdruck durch

das linke Rohr g, da der Hahn D geschlossen ist, auf die Platte m und

drückt sie sammt der Platte l und dem Ventile h, letzteres schlieſsend, nieder. Der Raum c ist mit irgend einer indifferenten Flüssigkeit, z.B.

Glycerin, gefüllt. Oeffnet man nun D, so wird die

elastische Platte m entlastet und das Ventil h durch den Wasserdruck geöffnet. Dabei wird die in c befindliche Flüssigkeit durch den engen Spalt i nach b gedrückt. Das

Oeffnen geht also ebenso langsam als das Schlieſsen vor sich; letzteres beginnt,

wenn D geschlossen wird. Es macht sich dann sofort der

Wasserdruck auf die elastische Platte m geltend;

derselbe drückt letztere bis zum Schlusse des Ventiles h nach unten. Dabei wird die Flüssigkeit aus b durch i nach c

gedrückt. Das Ventil unterscheidet sich also wesentlich dadurch von den bekannten,

daſs die Schluſsdauer durch die Bewegung einer Flüssigkeit bedingt wird, welche in

keiner Verbindung mit der Wasserleitung steht. Es können in Folge dessen auch keine

Verstopfungen des engen Kanales i durch Ablagerungen

entstehen.

Eſsberger schlägt statt des einfachen Hahnes D auch einen Dreiwegehahn vor, welcher bei E angebracht wird; letzterer scheint empfehlenswerther

als die gezeichnete Einrichtung, da dadurch die Be-und Entlastung schneller bewirkt

werden kann. Natürlich kann man auch statt einer oder beider elastischen Platten

einen oder zwei Kolben verwenden.

Die Einrichtung des von B. Hartz, in Firma C.

Solms in Berlin (* D. R. P. Nr. 29689 vom 30. April 1884) erfundenen Ausfluſsventiles scheint verfehlt. Das eigentliche

Abschluſsventil wird durch eine Platte A (Fig. 15 und

16 Taf.

7) gebildet, welche am Rande Ausschnitte besitzt und durch die stehen gebliebenen

Theile geführt wird. In der Platte A ruht ein

Entlastungsventilchen v, welches von auſsen mittels der

Ventilstange a und des Druckknopfes, p bewegt werden kann. Hinter der verhältniſsmäſsig

groſsen Platte A ist ein weiter Raum B vorgesehen, welcher gegen das Wasserleitungsrohr

durch ein Sieb c abgeschlossen wird, dessen Oeffnungen

zusammen genommen kleiner sind als die freie Durchfluſsöffnung des Ventiles A. Drückt man nun das Entlastungsventil v

zurück, so wird die Platte A entlastet, so daſs man

auch diese ohne Mühe zurückbewegen kann. Da nun durch das Sieb c weniger Wasser nachtritt, als durch A ausflieſst, so wird sich B zum Theile mit Luft füllen. Hört der Druck auf den Knopf p auf, so soll sich der Raum B langsam mit Wasser füllen und zuerst das Ventil A und dann das Entlastungsventil v

schlieſsen. Abgesehen davon, daſs letztere Wirkung sehr zweifelhaft, ist gar nicht

einzusehen, weshalb eine so umständliche Einrichtung hervorgesucht wird.

Um das Umherspritzen des Wassers bei Hähnen von

Hochdruckwasserleitungen zu vermeiden, bringt L. Th. Meyer in

München (* D. R. P. Nr. 28198 vom 12,

Februar 1884) hinter dem Hahne im Wasserleitungsrohre a eine Scheidewand b (Fig. 17 und

18 Taf.

7) an, welche im Kreise angeordnete feine Oeffnungen e

besitzt; letztere können zum Theile durch einen Drehschieber d, welcher durch die Schraube f festgestellt

wird, abgeschlossen werden.

Tafeln