| Titel: | Ueber Neuerungen an Tischlerwerkzeugen. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 108 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Tischlerwerkzeugen.

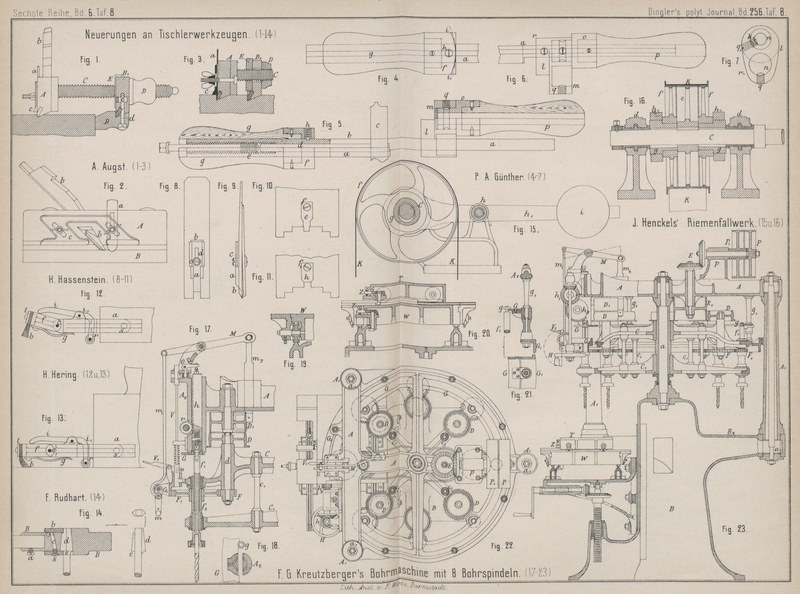

Patentklasse 38. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Ueber Neuerungen an Tischlerwerkzeugen.

Ein von A.

Augst in Langenöls, Schlesien (*

D. R. P. Nr. 27855 vom 25. December 1883)

vorgeschlagener Zahnleisten-Hobel soll die Herstellung

von Zahnleisten in der Weise gestatten, daſs in ein Brett parallele dreikantige

Nuthen eingearbeitet werden; wird das Brett nun senkrecht zur Richtung dieser Nuthen

durchschnitten, so erhält man Zahnleisten gleicher Theilung.

Fig. 1 bis

3 Taf. 8

veranschaulichen einen gewöhnlichen Hobel A für

dreikantige Nuthen mit dem Vorschneider a, dem schrägen

Hobeleisen b und dem mit schrägen Schlitzen zu

verstellenden Auflauflineale c. An A sind zwei Schrauben C

befestigt, welche durch die Anschlagwand B1 gesteckt werden und die Muttern D wie die Gegenmuttern E

tragen. An B1 wird eine

zweite Anschlagwand B mittels der Schrauben d, für welche man Muttern e in die Anschlagwand B1 einsetzt, befestigt.

Man bedient sich nun der Anschlag wand B, nachdem man mittels der Muttern D und E die Anschlagwand B1 in die gewünschte Entfernung zum Hobel A gebracht hat, um in der in Fig. 1 dargestellten Weise

die erste Nuth zu hobeln. Bringt man den Hobel A

ziemlich dicht an B1

, so kann man in dieser Weise auch den Grat stoſsen.

Ist die erste Nuth fertig, so wird B von B1 abgeschraubt und,

nachdem A in den verlangten Abstand zweier Zähne von

dem Anschlage B1

gebracht ist, letzterer in die fertige Nuth gesetzt und die nächste Nuth gehobelt

(vgl. Fig. 3)

und so nach Fertigstellung jeder Nuth weiter gerückt, bis die Länge der Zahnleisten

erreicht ist.

Der combinirte Nuth- und Spundhobel von H.

Hassenstein in Rathenow (* D. R. P. Nr. 26503 vom 1. August 1883) gestattet die

Verwendung zu beiden Arbeiten und soll die Anschaffungskosten ermäſsigen.

Wie aus Fig. 11 Taf. 8 zu

entnehmen, erleidet der gewöhnliche Hobel nur insofern eine Aenderung, als er für

beide Zwecke dienlich gemacht werden soll. Zu diesem Behufe erhält zur Anfertigung

von Federn der Hobel an betreffender Stelle eine Nuth, welche oberhalb zu beiden

Seiten mit einem Grat versehen ist, in welchen, vor wie hinter dem Eisen, messingene

Platten h eingeschoben werden, die an beiden Enden der

Hobel durch Schrauben f, f1 und in den Hobel eingelassene Muttern verschlossen werden.

Soll nun der Hobel für Nuthen eingerichtet werden, so hat man nur

diese Messingplatten h herauszuziehen und statt ihrer

die Messingfeder e (Fig. 10) einzuschieben

und gleichfalls zu verschrauben.

Das für die Breite der Feder bezieh. Nuth dienende Eisen a ist genau passend in das für die Brüstungen bestimmte

Eisen b gearbeitet; ersteres besitzt am oberen

breiteren Theile zu beiden Seiten Falze, welche sich auf bezieh. in letzteres legen.

Auſserdem ist in diesem Theile des Eisens ein Schlitz d, durch welchen die Klappenschraube c führt, und

kann durch Anziehen der letzteren die Klappe mit den beiden anderen Eisen a

und b zusammengepreſst werden, so daſs das Eisen a in der bestimmten Stellung erhalten wird.

Um die Holzflächen während der Arbeit von den sich bildenden Spänen und Staub frei zu

halten, schlägt H. Hering in

Berlin (* D. R. P. Nr. 25492 vom 15.

Juli 1884) die Anbringung einer Fegbürste

vor, welche beim Vorstoſsen des Hobels die Arbeitsfläche abstreicht, sich aber beim

Rückgänge abhebt.

Wie aus Fig. 12 (Rückgang des

Hobels) bezieh. Fig. 13 Taf. 8 (Vorgang des Hobels) zu erkennen ist, besteht der

„Handhobel mit Vorfeger“ aus der Klammer a,

welche durch Stellschraube bei s vorn am Hobelkasten

befestigt wird und mittels Gelenkes c den mit Bürste

b versehenen Feger f

trägt. Die Bürste kann durch Lösen der Schiene t nach

Bedarf ausgewechselt werden.

Die Bürste wird gehoben durch eine Feder g, während der zweiarmige Hebel i i1 welcher am Arme i1 eine Roller oder einen die Hobelfläche nicht

beschädigenden Knopf trägt, von oben auf die Bürste b

einwirkt und dieselbe auf die Hobelfläche aufdrückt. Durch diese beiderseitige

Einwirkung des Hebels i i1 und der Feder auf die Bürste b soll nun der

beabsichtigte Zweck erreicht werden: Beim Vorgange des Hobels ruht die Roller auf

der Hobelfläche und der Arm i drückt die Bürste b nieder und reinigt die Holzfläche. Beim Zurückziehen

des Hobels, welcher bekanntlich nicht flach zurückgezogen, sondern aufgekantet wird,

um nicht den Hobelstahl stumpf zu machen, wirkt die Feder g, da die Rolle r nicht mehr an der

Hobelfläche Gegenlage findet und in Folge dessen sich nach unten bewegt, und hebt

den Feger f hoch, so daſs derselbe beim Rückgange von

der Hobelfläche abgehoben ist und nicht die Hobelspäne u.s.w. mit zurückzieht.

Eine neue Lösung der Aufgabe, den Bohrer möglichst leicht und sicher in den Bohrkopf einzusetzen, hat F. Rudhart

in Isny (* D. R. P. Nr. 28020 vom 27.

November 1883) angegeben.

Der Bohrkopf B (Fig. 14 Taf. 8) ist

wechselbar angebracht und kann mittels Schraube a

befestigt werden. Am Bohrkopfe befindet sich eine Metallhülse b, welche über den Kopf eingesteckt und mittels einer

in den Schraubengang c eingreifenden Schraube s befestigt wird. Ist ein Bohrer d eingesteckt, so wird die Hülse b vorwärts gedreht, bis solche unter dem am Bohrer

angebrachten Ansätze sitzt; hierauf wird die Hülse mittels Schraube s befestigt und der Bohrer hierdurch festgehalten. Nach

Lösen der Schraube a und Abnehmen des Bohrkopfes B kann solcher als Handbohrerheft verwendet werden.

Für Holzbildhauer und Möbelarbeiter ist der in Fig. 4 bis 7 Taf. 8 dargestellte Universalkralzer von P. A. Günther in

Altenburg i. S. (* D. R. P. Nr. 27854

vom 20. December 1883) bestimmt.

In Ermangelung einer Fräsmaschine bedient man sich beim

Verfertigen von Stuhllehnen, Füſsen und anderen geraden und geschweiften

Gegenständen des einer Ziehklinge ähnelnden sogen. Kratzers, um mit dem in denselben

eingesetzten Messer die gewünschten Nuthen einzuarbeiten. Das seither angewendete

Werkzeug besteht aus einem aufgeschlitzten Stücke Holz mit einem Anschlage an der

einen, für gewisse Theile auch an der anderen Seite und zwei Schrauben zum

Einklemmen des Messers in den Schlitz; dasselbe erfüllt seinen Zweck insofern nicht

ganz, weil das Messer, wenn harte Stellen im Holze sind, sich während der Arbeit

nach und nach verschieben kann. Ferner muſs man, um mehrere Nuthen mit demselben

Messer neben einander zu arbeiten, stets das Messer losspannen und in der

gewünschten Entfernung vom Anschlage von Neuem festspannen, wobei man auch den

Tiefgang des Messers jedesmal wieder genau stellen muſs. Im Uebrigen sind diese

Kratzer nur einseitig zu gebrauchen, ferner von Holz, deshalb, um haltbar zu sein,

zu dick und daher nicht recht handlich.

Diese Mängel soll der in Fig. 5 Taf. 8 in Ansicht

in der Stellung für breite Gegenstände mit einem eingespannten Messer gezeichnete

Universalkratzer beseitigen. Mitten in dem runden Stahlstabe a befindet sich ein Schlitz b zur Aufnahme

des Messers c. Hier, rechts am Ende des Schlitzes, wird

der Stab excentrisch, indem er oben mit dem starken Theile gleich bleibt und unten

etwas Raum läſst. Um das Messer festzuspannen, ist der starke Theil des Stabes in

seiner Länge durchbohrt und vorn ein Gewinde eingeschnitten. In dieser Bohrung

bewegt sich leicht der stählerne Bolzen d, welcher

durch die Schraube e gegen das Messer gepreſst wird.

Auf dem starken, wie auf dem schwachen Theile des Stabes a lassen sich guſseiserne Anschläge, welche mit Holzheften verbunden sind,

beliebig verschieben und mittels Schlitzschraube feststellen. In dem Anschlage f ist das Holzheft g

befestigt, welches durchbohrt ist, damit es sich mit dem Anschlage über den Stab

hinwegschieben läſst. Die Schraube h dient dazu, den

Anschlag auf jeder beliebigen Stelle festklemmen zu können, und greift mit dem

unteren Ende in eine 3mm breite Nuth, welche längs

des Stabes eingefräst ist, ein. Die Nuth läſst den Anschlag beim Lösen und

Verschieben nicht herumgleiten und bietet während der Arbeit mehr Halt.

Hat man einen gebogenen Gegenstand so zu kratzen, daſs der

Anschlag an die krumme Innenseite zu liegen kommt, so würde derselbe an zwei Punkten

anliegen, was bei der Arbeit störend wirkt. Um dies zu vermeiden, ist die eine

Hälfte des Anschlages abgerundet, wie die punktirte Linie i (Fig.

4) andeutet. Man löst daher die Schraubet, zieht das Heft g mit dem Anschlage f ab

und dreht es halb herum, so daſs die Schraube h, welche

wieder festgezogen wird, nach unten steht, wo ebenfalls eine Nuth längs in den Stab

eingefräst ist.

Der Anschlag l besitzt eine

excentrische Bohrung und rechts nach oben einen kurbelartigen Ansatz m. Hier befinden sich nun Bohrungen n (vgl. Fig. 7), in welche der

Zapfentheil des eisernen Ansatzes o vom Hefte p eingeschoben und durch die Schraube q bezieh. q1 festgestellt werden kann. In den Zapfen ist eine

Nuth eingedreht, in welche die Schraube q oder q1 greift, um dem Hefte

einen festen Stand zu geben. Fig. 5 zeigt also die

Stellung des Kratzers für breite Gegenstände, wo ein zweiter Anschlag im Wege sein

würde; durch die excentrische Einrichtung nun steht derselbe und auch das Heft nach

oben.

Hat man Gegenstände mit parallel laufenden Seiten zu bearbeiten,

z.B. Stuhlbeine, Leisten u. dgl., so bedient man sich beider Anschläge. Man löst die

Schraube k1 im

Anschlage l, zieht denselben ab, steckt umgekehrt auf

und zieht die Schraube k1 wieder fest. Bevor man die Schraube q

gelöst hat, nimmt man das Heft p ab, schiebt es über

den schwachen Theil des Stabes a hinweg und mit dem

Zapfen o in die andere Bohrung n hinein. Auf diese Weise kann man nun die Anschläge dem Messer,

gleichviel ob von rechts oder von links, nähern und entfernen, ohne das Messer

loszuspannen.

Ist ein Stück zu bearbeiten, welches zwei parallel laufende

Seiten, aber eine Anschlagfläche von 10mm auf der

einen Seite zu viel hat, oder auch, wenn die Verlängerung m im Wege ist (vgl. Fig. 6), so spannt man das

Messer umgekehrt ein, so daſs seine Schneide da aus dem Schlitzloche hervorsteht, wo

der starke und der schwache Theil des Stabes a eine

Linie bilden. Nun hat man auf der einen Seite eine Anschlagfläche r und auf der anderen Seite eine Anschlagfläche f; das Heft zieht man ab und befestigt es in der

anderen Bohrung, welche sich in der Verlängerung m

befindet. Soll die zu kratzende Nuth tief werden, so stellt man das Messer etwas

zurück und stellt es später nach, was bei der Art der Festspannung ohne Zeitverlust

geschieht, da das Messer, so oft man es auch durch die Schraube e löst, immer wieder in dieselbe Lage kommt.

Tafeln