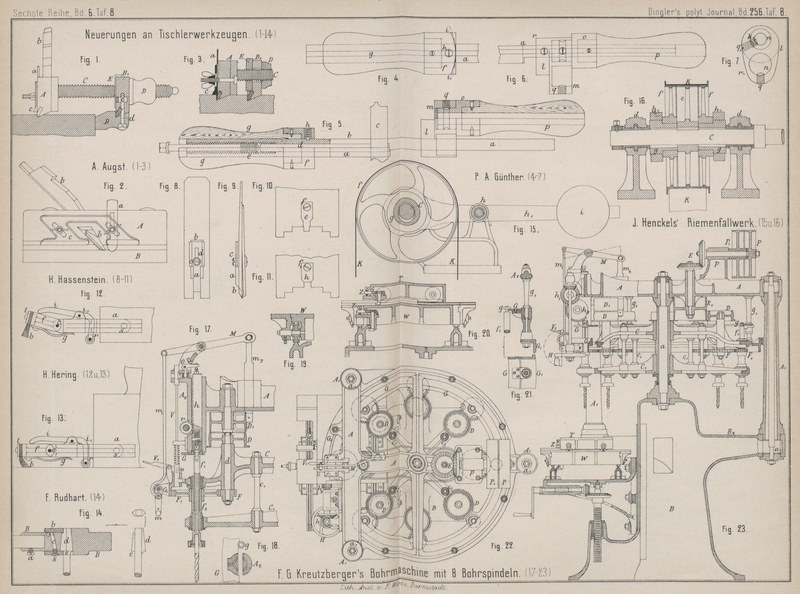

| Titel: | Bohrmaschine mit acht von einander unabhängigen Bohrspindeln; von F. G. Kreuzberger in Paris. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 112 |

| Download: | XML |

Bohrmaschine mit acht von einander unabhängigen

Bohrspindeln; von F. G.

Kreuzberger in Paris.

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Kreutzberger's Bohrmaschine mit acht Bohrspindeln.

Um bei Bearbeitung von Massenartikeln in gleichartigen Werkstücken (für Nähmaschinen,

Gewehrbestandtheile u. dgl.) bei einmaligem Einspannen

verschieden weite Löcher auf einer und derselben Bohrmaschine mit möglichster

Genauigkeit herzustellen, hat F. G. Kreutzberger in

Paris die nach Armengaud's Publication

industrielle, 1884 Bd. 29 S. 445 in Fig. 17 bis 23 Taf. 8

veranschaulichte Bohrmaschine mit acht von einander unabhängigen Bohrspindeln

construirt.

Sämmtliche Bohrspindeln sind in acht nach Kreisradien angeordneten Armen

untergebracht und sammt den Armen um die Mittelachse drehbar angeordnet, wodurch

jede Spindel nach Bedarf über den Bohrtisch gebracht werden kann, so daſs nur in

einer ganz bestimmten Stellung sowohl Haupt- als Schaltbewegung auf den Bohrer

übertragen wird.

Auf drei an den Hohlständer B angegossenen Armen B2 sind drei Säulen A1 aufgesetzt, auf

welchen, mittels dreier Distanzbolzen a1 befestigt, ein ⊢-förmiger Träger A aufruht. Eine weitere Versteifung zwischen dem

Gestelle B und dem Träger A bildet eine feste Standwelle a, welche von

einer mit Spurzapfen versehenen Hohlwelle umgeben ist. Auf dieser Hohlwelle sind

zwei Armsterne C, C1

aufgekeilt. Diese Arme C, C1 sind etwa in der Mitte ihrer Länge durch Bolzen c1 versteift und an den Enden zu Lagern

ausgebildet, in welche die Bohrstangen f1 eingesetzt sind. In dem unteren Arme C1 laufen die

Bohrstangen f1 in

Messingschalen, in dem oberen Arme C sind sie frei und

umgeben von der Hülse f2 mit dem aufgekeilten Stirnrade F1. Zwischen f2 und f1 besteht eine Verbindung auf Drehung mittels Keil

in langer Nuth. Jedes Stirnrad F1 steht mit einem zweiten Rade F in Eingriff, das mit der Riemenscheibe D auf gemeinschaftlicher Welle d sitzt. Diese Anordnung findet sich bei jedem Armpaare C, C1; nur die

Uebersetzung der Räder F1, F ist eine wechselnde, je nach Stärke des

Bohrers. Nur einmal vorhanden und sämmtlichen Bohrspindeln zugehörig sind: Die Voll-

und Leerscheibe P, P1

gelagert in einem auf A aufgeschraubten Lager p, die Kegelräder E, die

breite Riemenscheibe E1

und die Scheibe D1.

Durch eine besondere Einrichtung ist dafür Sorge getragen, daſs jede Bohrspindel nur

dann ihre richtige Betriebslage einnimmt, wenn die zugehörige Riemenscheibe D genau unter D1 liegt, so daſs der Riemen von letzterer mittels

Riemengabel auf D zu- und auch von D abgeleitet werden kann. Die Riemengabel m2 (Fig. 17) hängt an einem

Hebel M, welcher mittels des Handgriffes m und der Zugstange m1 gehoben und gesenkt werden kann. Dem Handgriffe

m sind zwei Lagen vorgeschrieben, die gezeichnete

unterste, für welche der Riemen auf der Leerscheibe D1

liegt, und die in Fig. 23

gezeichnete oberste, wobei der Riemen auf die Vollscheibe aufläuft.

Jede Bohrstange endet an ihrem unteren Theile in den Bohrkopf und an ihrem oberen

Theile ist ein Zapfen g (Fig. 18 und 21)

eingesetzt; letzterer ruht mit der oberen Fläche der eingedrehten Kreisnuth auf

einem Ringe G und findet, wie aus den Figuren

ersichtlich, bei der Drehung im vollen Kreise um die Mittelachse a auf G immer Führung. Der

Ring G hängt mittels Säulen g1 unter dem Träger A. Von denselben Säulen g1 wird noch ein ∟-förmiger Ring G1 getragen, welcher

überdies an die 3 Säulen A1 angeschraubt ist. Auf Seite des Arbeiters treten aus dem Ringe G1 zwei Lappen vor,

zwischen welchen der Griff m (Fig. 17) mittels eines

Bolzen gelagert ist; über beiden Lappen ist noch eine Hülse an den Ring G1 angegossen, in

welcher ein Schloſs v Führung findet. Dieses Schloſs,

in Form eines Ansatzes am unteren Ende der Stange V,

greift in eine Lücke des Armes C ein, so zwar, daſs

wenn das Schloſs einschnappt, die Bohrstange f1 genau in der Richtung der Zahnstange h und die Scheibe D unter

D1 steht.

Die Schaltbewegung ist bei dieser Maschine nur für Handbetrieb eingerichtet. An der

Auſsenseite des Bohrarmes A2 ist ein Handrad H gelagert, von

welchem aus durch Räderübersetzung h1, h2, h3 das Rädchen r getrieben wird; letzteres sitzt mit h3 auf gleichem Zapfen und greift in die gerad

geführte Zahnstange h ein. Läſst der Arbeiter das

Handrad H frei, so erfolgt der Rückgang der Zahnstange

h von selbst. Auf der Achse des Zahnbogens h3 ist auch ein

Federgehäuse angebracht, um die eingeschlossene Spiralfeder beim Drehen der Achse

h3 während des

Niederganges zu spannen, so daſs der Aufgang beim Loslassen des Handrades H erleichtert wird.

Zur Sicherung des regelmäſsigen Ganges der Bohrmaschine ist die Einrichtung

getroffen, daſs der Arbeiter die Armsterne C, C1 nicht herum bewegen kann, so lange der Riemen von

der Vollscheibe D nicht völlig auf die Leerscheibe D1 gebracht und so

lange der Bohrer nicht vollständig aus dem Bohrloche zurückgezogen ist. Aus diesem

Grunde ist zunächst dafür gesorgt, daſs der Riemen auf der Vollscheibe D liegt, wenn die Zugstange m1 gehoben ist, d.h. wenn der Griff m die höchste Lage einnimmt. In dieser Stellung liegt

aber der Hebel V1

mittels eines vorhandenen Vorsprunges auf der Stange m1 auf und kann nicht niedergedrückt

werden, was erforderlich ist, wenn das die Stange V

umfassende, zweite Hebelende das Schloſs v aus der

Kerbe in dem Arme C herausziehen soll. Es muſs daher

nothwendiger Weise zuerst der Griff m gesenkt, d.h. der

Riemen auf die Leerscheibe D1 gebracht werden. Ferner besitzt das Schloſs v noch eine Sicherung dadurch, daſs bei nicht genügend gehobener

Zahnstange h ein Bolzen in den Schlitz des oberen

Stangenendes V eintritt und das Heben dieser Stange

hindert; dieser Bolzen sitzt an dem einen Arme eines Winkelhebels O, dessen anderer Arm durch die Feder o so

lange niedergedrückt wird, bis die Zahnstange h die

richtige Hochlage erlangt.

Behufs Geschwindigkeitsänderungen der einzelnen Bohrspindeln ist der Maschine ein

vollständiger Rädersatz beigegeben für die Grenzen der Umdrehungszahlen zwischen 150

und 900.

Der Bohrtisch der Maschine ist in gewöhnlicher Weise mittels Schraubenspindel zu

heben. Auf demselben laufen in zwei auf einander senkrechten Richtungen auf Rollen

zwei Wagen T und W, welche

in beliebigen Stellungen durch Anziehen der Schrauben Z

(Fig. 19

und 20

festgeklemmt werden können.

Tafeln