| Titel: | P. Wernig's vierläufiges Jagdgewehr. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 117 |

| Download: | XML |

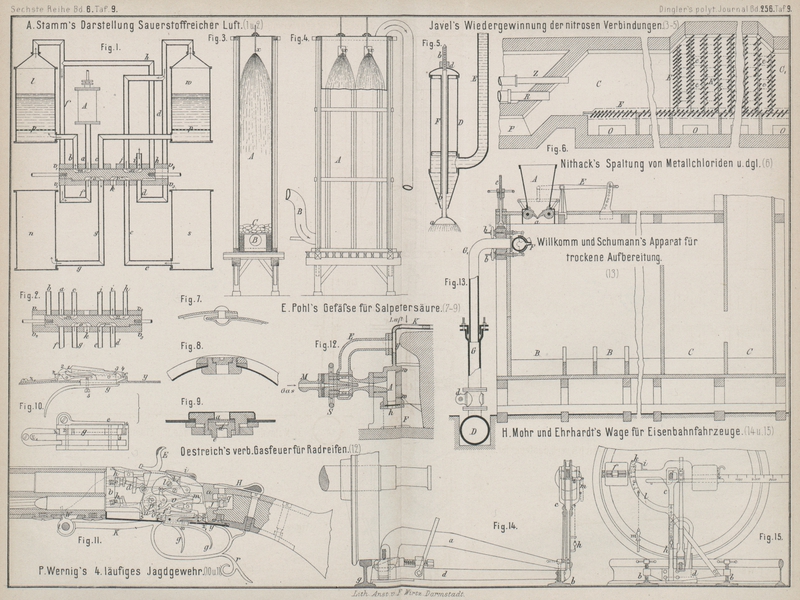

P. Wernig's vierläufiges Jagdgewehr.

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

P. Wernig's vierläufiges Jagdgewehr.

Peter

Wernig in Ferlach, Karaten (* D. R. P. Kl. 72 Nr. 27718 vom 12. Januar 1884) hat das in

Fig. 10

und 11 Taf. 9

dargestellte Jagdgewehr, ein Hinterlader, angegeben, welches sich sowohl durch die

Zahl seiner Läufe (4 Stück), als durch die eigenthümliche Anordnung seines

Verschlusses, eines Fallblockes, auszeichnet.

Die 4 Läufe, wovon die beiden oberen für Schrot, die beiden unteren für den

Kugelschuſs bestimmt, sind zusammengelöthet und in der Vorderwand des

Verschluſsgehäuses befestigt; letzteres bildet einen oben und unten offenen Kasten,

welcher mit der Rückwand a am Kolbenhalse befestigt

ist. Kolben, Verschluſsgehäuse und die 4 Läufe bilden also ein fest mit einander

verbundenes Ganze. In den offenen Theil des Verschluſsgehäuses paſst ein denselben

genau ausfüllender Fallblock c, welcher mittels der

Welle u auf zwei am Abzugsbleche befestigten Ständern

s gelenkig befestigt ist. Das Abzugsblech besitzt

einen Arm K, welcher um den am Vorderschafte bezieh.

den Läufen angebrachten Bolzen t gedreht werden kann.

Die Feststellung des Fallblockes bei geschlossenem Verschlusse geschieht durch den

Schieber J, welcher behufs Oeffnung des Verschlusses

durch Drehung des Kurbelarmes Hq zurückgeschoben werden

kann. Ist dies geschehen, so kann der ganze Fallblock um den Bolzen t herunter geklappt werden, so daſs die vier hinteren

Lauföffnungen frei gelegt sind. Dabei schiebt der mit dem Arme K in bekannter Weise verbundene Arm W den Auszieher zurück, so daſs die leeren

Patronenhülsen ausgeworfen, scharfe Patronen aber wieder eingesetzt werden können.

Da sich nun der Fallblock etwas um den Bolzen u des

Abzugsbleches drehen kann, dagegen fortwährend von der Feder v nach vorn übergekippt wird, so läſst sich die Schlieſsung des

Fallblockes sehr leicht bewerkstelligen; dabei wird der Auszieher wieder in seine

Oeffnung zurückgeführt, während die eben geladenen Patronen durch die vordere Fläche

des Fallblockes fest in ihr Lager gedrückt werden.

In dem Stoſsboden b des Fallblockes sind die vier den

Läufen entsprechenden Zündstifte h nahezu parallel den

Laufseelen in bekannter Weise angeordnet, so daſs sie durch schwache Schraubenfedern

hinter die vordere Stoſsbodenfläche zurückgedrückt werden. Für je zwei über einander

liegende Läufe ist ein Hahn E vorhanden; jeder

derselben besitzt auf seinem Buge einen Schlagbolzen d,

welcher mittels eines Gelenkes lothrecht drehbar, mit demselben verbunden ist. Um nun

jeden Schlagbolzen auf den zu ihm gehörigen Schrot- oder Kugellauf einstellen zu

können, wird derselbe von einem an dem Hebel k

befestigten Auge umfaſst, so daſs der Schlagbolzen durch Heben oder Senken dieses

Hebels k um seinen Drehbolzen l dem oberen oder unteren Schlagstifte h

gegenüber zu stehen kommt. Die Drehung der Hebel k wird

nun dadurch bewirkt, daſs zwei auſsen auf dem Fallblocke angeordnete Hebel i mittels innerer Kurbeln in Ausschnitte der Hebel k eingreifen. Liegen die Hebel i zusammen, so sind beide Schlagbolzen d auf

die Schrotläufe eingestellt; durch eine Drehung nach auſsen können aber beide, oder

es kann einer von beiden Schlagbolzen auf beide oder einen der Kugelläufe

eingestellt werden. Man hat es also in der Hand, hinter einander entweder 2 Schrot-,

2 Kugelschüsse, oder einen Schrot- und einen Kugelschuſs abzugeben.

Nach Abgabe eines jedes Schusses springt durch Einwirkung der Schlagfeder m und der Stange f der

Hahn wieder in die Ruhrast. Dies wird dadurch erreicht, daſs man vor der Ruhrast

eine schiefe Fläche o anbringt. Nach Auslösung des

Hahnes aus der Spannrast beim Schusse gelangt die Stange auf die schiefe Fläche o; erstere übt nun in Folge der Einwirkung der

Schlagfeder einen Druck auf die schiefe Fläche o aus,

so daſs der Hahn dadurch gezwungen wird, sich nach rückwärts zu bewegen, bis die

Stange in die Ruhrast einfällt. Durch diese jedesmalige Rückstellung des Hahnes in

die Ruhrast wird der Schlagbolzen d von dem Zündstifte

entfernt und kann daher jeden Augenblick die Umstellung des Schlagbolzens mittels

des Umschalters K erfolgen.

Um zu verhindern, daſs die Stange bei dem Vorwärtsschnellen des Hahnes in die Ruhrast

einfalle, was bei Benutzung des Stechschlosses geschehen würde, da die schiefe

Fläche o etwas vorspringt, ist ein kleiner Arm p in die Hahnscheibe drehbar eingelassen, welcher bei

Einstellung der Stange in die Spannrast vor den Stangenschnabel zu stehen kommt und

so viel über die Ruhrast hervorragt, daſs der Stangenschnabel in dieselbe nicht

einfallen kann. Nach dem selbstthätigen Zurückdrücken des Hahnes in die Ruhrast wird

der Hebel p durch den Stangenschnabel zurückgedrückt,

so daſs dieser in die Ruhrast einfallen kann.

An dem Hebel K und dessen Fortsetzung, dem sogen.

Grifflaub r, sind auf der Abzugplatte y die Abzüge g sammt

Schneller z und Schnellfeder z1 um Schnellerschlagfeder e angebracht. Durch Vordrücken des Abzuges gegen die

Laufmündung wird der hintere Theil desselben gesenkt, so daſs der Schnabel 1 (vgl. Fig. 10) des Abzuges in

die Rast 2 des Schnellers z einfällt. Der vordere Theil 3, welcher

gehoben worden ist, hebt den Arm 4 der

Schnellerschlagfeder e und spannt dieselbe. Durch einen

geringen Zug am Abzüge g gleitet dann der Schnabel i aus der Rast 2 des

Schnellers und der Abzug wird in Folge der frei gewordenen Schnellerschlagfeder e gegen den Stangenarm der Stange f

geschleudert, wodurch

dieselbe aus der Spannrast des Hahnes E gehoben wird.

Eine am Abzuge angebrachte, unter den Arm des Schnellers z reichende Schraube 5 dient zur Regelung der

Empfindlichkeit des Stecherabzuges.

Tafeln