| Titel: | Neuere chemische Apparate für Fabrikbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 125 |

| Download: | XML |

Neuere chemische Apparate für

Fabrikbetrieb.

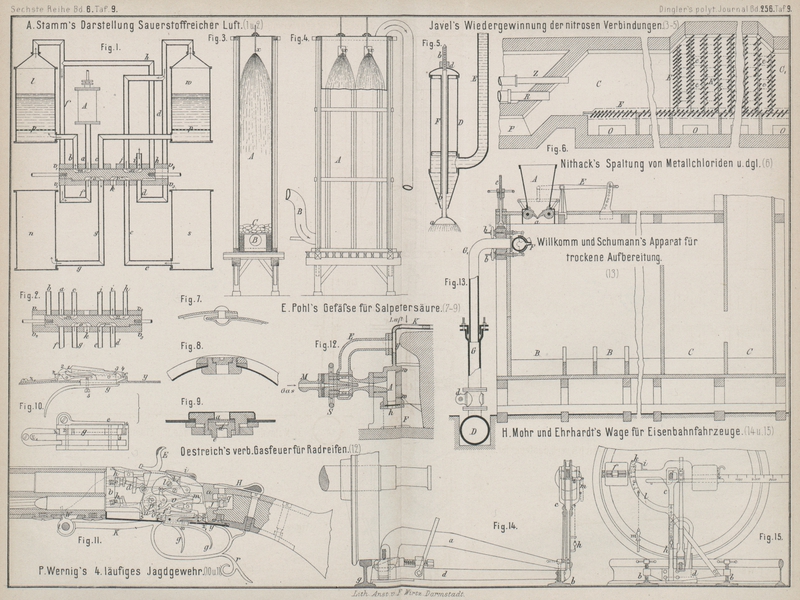

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Neuere chemische Apparate für Fabrikbetrieb.

Die Société

anonyme des produits chimiques de la manufacture de Javel in

Paris (* D. R. P. Nr. 30749 vom 12.

August 1884) will zur Wiedergewinnung der

nitrosen Verbindungen bei der Fabrikation von Schwefelsäure die Gase durch

einen Apparat führen, in welchem dieselben, ohne einen Widerstand überwinden zu

müssen, durch einen Regen von concentrirter Schwefelsäure ziehen, ehe die Gase in

den Gay-Lussac'schen Apparat gelangen; letzterer soll

nur die mechanisch mitgerissene Nitrose zurückhalten.

Der innen mit Blei bekleidete Thurm A (Fig. 3 und 4 Taf. 9) enthält wenig

Kokes C auf einem etwa 1m über dem Boden befestigten Roste, welcher nur zum Vertheilen des durch ein Rohr B eintretenden Gasstromes dient. Eine entsprechende

Anzahl Säurevertheiler x läſst Schwefelsäure von 60 bis

62° B. in Form eines Regens herabfallen.

Fig. 5 zeigt

den Durchschnitt eines solchen Vertheilers, welcher unter dem Drucke einer 3 bis

4m hohen Flüssigkeitssäule im Rohre E arbeitet. Die kleine Vertheilungsplatte a ist an dem einen Ende einer Stange b befestigt, welche durch das Gefäſs D hindurchreicht und im Inneren desselben mit einem

Führungsrohre F umgeben ist; das andere mit Gewinde

versehene Ende der Stange b ist mit Hilfe der Mutter

d auf dem Gefäſse D

befestigt. Entsprechend der mehr oder weniger kegelförmigen Form der kleinen Platte

a fallen die Flüssigkeiten, welche durch die

ringförmige Oeffnung des Gefäſses D herausflieſsen, in

Form eines Kreisregens von ungefähr 1m Durchmesser

in dem Schachte herunter.

Das eiserne Gefäſs für Salpetersäure u. dgl. von E.

Pohl in Dortmund (* D. R. P. Nr. 30188 vom 3. Januar 1884) besteht aus einem

innen mit Asbest ausgekleideten Blechmantel, in welchen zwei umgebördelte Böden

eingenietet sind. Um das Rollen dieses Fasses zu erleichtern, sind nahe der Mitte

zwei Ringe (Rollkränze) aufgezogen.

Der eiserne Mantel und die Ringe werden auf einer Biegemaschine

auf den betreffenden Durchmesser gebogen, die beiden eisernen Bodenplatten

umgebördelt und alle zur Nietung erforderlichen Löcher hergestellt. Zur Isolirung

wird Asbestpappe verwendet, welche mit Paraffin, Stearin, Wachs u. dgl.

undurchdringlich gemacht wird. Die Platte Asbest, welche den cylindrischen Theil des

Gefäſses auskleidet, ist um etwa 50mm länger als

die eiserne Mantelplatte. Diese überstehenden 50mm

der Asbestplatte werden mit Wasser angefeuchtet und um 180° umgelegt. Zur Bekleidung

der Böden werden Asbestscheiben verwendet, deren Durchmesser um 80mm gröſser ist als der lichte Durchmesser des

Gefäſses. Auch diese Asbestscheiben werden mit Wasser getränkt und dann daran ein

40mm breiter Rand umgebördelt. Der aus Metall

hergestellte Verschluſskörper (Fig. 9 Taf. 9) erhält

ebenfalls einen Ueberzug von mit Wasser geknetetem Asbest.

Die Asbesttheile werden gründlich getrocknet und dann in ein Bad

siedenden Paraffins, Stearins oder Wachses gebracht, in welchem sie sich vollsaugen.

Nach Verlauf von ½ Stunde nimmt man diese Theile heraus, läſst sie abtropfen und

dann erkalten. Nach dieser Vorbereitung beginnt das Zusammenbauen des Gefäſses. Die

den Blechmantel auskleidende Asbestplatte wird in denselben geschoben und so gelegt,

daſs die Verbindung (Längsnaht) in der durch Fig. 7 Taf. 9

dargestellten Weise erfolgt. Um die Nietung bewirken zu können, ohne die

Asbestplatte zu beschädigen, wird dieselbe von der eisernen Wand abgebogen. Eine

eiserne Schiene wird durchgeschoben, aufweiche sich die Köpfe der Nieten während der

Nietung stützen. Nach beendeter Nietung wird die Schiene herausgezogen und die

abgebogene Asbestplatte so weit erwärmt, daſs das Paraffin zu schmelzen beginnt,

worauf die Platte an die Innenwand des Gefäſses angedrückt wird. Sodann wird der

Verschluſskörper eingesetzt. Nachdem der cylindrische Theil fertig gestellt ist,

werden die Asbestüberzüge über die eisernen Böden gezogen und diese sammt dem

Ueberzug in den Cylinder eingenietet. Die Nietung erfolgt hierbei in bekannter Weise

von auſsen. Das Gefäſs ist in dieser Weise an allen Stellen seines Inneren mit einem

Ueberzuge versehen, welcher die Isolirung bewirkt. Es wird dann eine entsprechende

Menge geschmolzenes Paraffin in das Gefäſs gebracht. Durch Rollen und Schwenken

bringt man das flüssige Paraffin an alle Stellen, wobei sich etwaige Fugen u. dgl.

mit demselben ausfüllen.

Der Verschluſskörper kann aus Glas, Porzellan (vgl. Fig. 8 Taf. 9),

oder aus Metall (vgl.

Fig. 9)

gefertigt werden. Derselbe wird durch Anziehen einer Mutter, durch welche

Asbestringe angepreſst werden, in der Wand des Gefäſses befestigt. Zur bequemeren

Auswechselung wird der Körper sowie die Oeffnung im Gefäſse oval hergestellt. Die

Füllöffnung wird bei dem gläsernen oder porzellanenen Körper durch einen

einzuschraubenden Stöpsel von demselben Materiale, welcher einen untergelegten

Asbestring anpreſst, geschlossen. Bei dem eisernen Verschluſskörper wird der

Abschluſs des Füllöffnung durch das Stück e bewirkt,

welches, einen sogen. Bajonnetverschluſs bildend, das mit Paraffin getränkte

Asbestscheibchen a mittels der Gummiplatte d elastisch anpreſst und so einen vollkommen dichten

Abschluſs der Oeffnung bewirkt.

Nach R.

Nithack in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 30742 vom 29. Mai 1884) werden heiſse

concentrirte Lösungen der Chloride und Oxychloride des

Magnesiums, Mangans oder Chromes zerstäubt mit heiſsen Körpern in Berührung

gebracht, um dieselben zu zersetzen, z.B.:

MgCl2 + H2O = MgO + 2HCl und 2HCl + O = Cl2 + H2O.

MgCl2, MnCl2 + 2H2O = MgO, MnO

+ 4HCl.

MgO, MnO + O = MgO, MnO2.

2CaCl2, 2CrCl3 + 5H2O = 2CaO,

Cr2O3 +

10HCl.

2CaO, Cr2O3 + O3 = 2CaCrO4.

Als Ueberhitzer dient das in ein Gewölbe des Flammkanales F (Fig.

6 Taf. 9) eingelassene Ausfluſsrohr R. Vor

der Oeffnung des Zersetzungskanales C ist eine mit dem

Druckgefäſse verbundene Zerstäubungsvorrichtung Z

eingelassen. Der Kanal C und die mit feuerfesten

Platten ausgesetzte Kammer K enthalten treppenförmige

Einsätze E als falschen Boden, durch welchen die

herabfallenden festen Massen sich absondern und ohne Beeinträchtigung des Betriebes

mittels der verschlieſsbaren Oeffnungen O oder e entfernt werden. Die Platten der Einsätze E sind entweder unbeweglich in die Rahmen eingeklemmt,

oder können, darin drehbar, durch eine mit den Platten beweglich verbundene

Querstange eng oder weit gestellt werden. Die Kammer K

verjüngt sich zu einem Kanäle C1, welcher die Gase durch eine zweite Kammer u.s.w.,

sodann durch ein Regenerativsystem nach den Condensationsvorrichtungen gelangen

läſst.

Zunächst wird das Innere des Kanales und der Kammern vorgewärmt; bei etwas

verstärktem Feuer drückt man die Lösung durch den aus der Düse vorgeschobenen

Zerstäuber über. Die Lösungstheilchen in inniger Mischung mit der aus F hinzutretenden Feuerluft oder in Berührung mit der

erhitzten Wandung zersetzen sich im Kanäle und in den Kammern nach den oben

angeführten Gleichungen. Während die festen Producte (Oxyde, Superoxyde u.s.w.),

durch die Plattensysteme der Kammern zurückgehalten, nach unten gelangen, entweichen

die Gase (Verbrennungsproducte, Salzsäure, Wasserdampf, Chlor) auf oben bezeichnetem

Wege.

A.

Stamm in Leadville, Nordamerika (*

D. R. P. Nr. 29847 vom 27. Mai 1884) will dadurch

einen ununterbrochenen Strom Sauerstoff reicher Luft

aus atmosphärischer Luft gewinnen, daſs mittels 4 Schieber v1 bis v4, welche auch verbunden sein können, wie Fig. 1 und 2 Taf. 9

zeigen, die

Bewegungsrichtung der Gase durch die betreffenden mit Wasser gefüllten Behälter

selbstthätig umgestellt wird.

Die durch Luftpumpe A gelieferte Luft

gelangt durch das Rohr a nach dem Schieber v1, dessen Kanal m eine Verbindung zwischen den Rohren a und b herstellt, und

geht weiter durch das Rohr b nach dem unteren Theil des

Wasserbehälters l. Der Schieber geht dann in die zweite

Stellung Fig.

2, in welcher das Rohr b abgesperrt und die

Verbindung zwischen den Röhren a und c hergestellt ist. Die gepreſste Luft geht alsdann

durch das Rohr c nach dem unteren Theil des

Wasserbehälters w. Auf diese Weise werden diese

Behälter l und w mit

gepreſster Luft abwechselnd gefüllt.

Die in dem Behälter l durch den

Siebboden p gepreſste Luft steigt nun durch die feinen

Löcher aufwärts, wobei eine gröſsere Menge Sauerstoff der Luft von dem Wasser

absorbirt wird, welche in direktem Verhältnisse zu dem Drucke steht, der gerade am

Ende der ersten Periode in dem Wasserbehälter herrscht. Derjenige Theil der

eingeführten Luft, welcher nicht durch das Wasser zurückgehalten wird, geht sodann

aus dem Behälter l durch das Rohr f nach dem Schieber v2, wo die Luft durch den Kanal o weiter in das Rohr g und

in den Stickstoffbehälter n gelangt.

Derselbe Vorgang wiederholt sich in dem Behälter w, indem die Luft in feinen Strömen nach oben steigt,

nachdem ein Theil vorher von dem Wasser zurückgehalten worden ist und nun, zumeist

aus Stickstoff bestehend, durch das Rohr d vom Behälter

w nach dem Kanäle r

des Schiebers r3

gelangt. Von hier wird die Luft durch das Rohr e nach

dem zweiten Stickstoffbehälter s geleitet, woselbst sie

so lange verbleibt, bis die Schieber wiederum von Neuem gewechselt haben. Während

der zweiten Periode nehmen die Schieber die Stellung Fig. 2 ein, wobei das Rohr

h offen, das Rohr f

dagegen durch Schieber v2 geschlossen ist. Die Verbindung zwischen dem Wasserbehälter l und dem Stickstoffbehälter n ist somit ebenfalls geschlossen und der Stickstoff selbst von dem

Inhalte des Behälters l getrennt. Alsdann scheidet sich

die absorbirte Luft selbst von der Flüssigkeit in l aus

und geht durch Rohr h und Kanal u in das Rohr i, von wo aus sie in einen

geeigneten Behälter oder nach dem Gebrauchsorte geleitet wird. Dann sind alle

Schieber wieder in die Stellung Fig. 1 gelangt, in welcher

das Rohr j geöffnet und Rohr d geschlossen ist.

In Folge dessen ist die von den Flüssigkeiten des Behälters w absorbirte, an Sauerstoff reichere Luft von dem

Stickstoffe im Behälter s getrennt; diese Luft gelangt

vom Wasserbehälter w durch das Rohr j und den Kanal u nach dem

Rohre i, von wo aus sie in einen geeigneten Behälter

oder nach dem Gebrauchsorte geleitet wird. Auf diese Weise wird die an Sauerstoff

reichere Luft fortwährend gebildet und von den die absorbirenden Flüssigkeiten

enthaltenden Behältern in regelmäſsiger Folge abwechselnd geliefert.

Die Stickstoff haltige Luft des Behälters n entweicht durch Rohr g, Kanal o und Ausströmung k in die

Atmosphäre. Während der dritten Periode befinden sich die Schieber wieder in der

Stellung Fig.

1, in welcher das von dem Stickstoffbehälter s kommende Rohr e geöffnet ist und die in dem

Behälter befindliche Stickstoff haltige Luft durch den Kanal r und die Ausströmung k in die Atmosphäre

austreten kann. Die Entleerung der Stickstoff haltigen Luft aus dem Behälter n findet demnach statt, wenn aus dem zugehörigen

Wasserbehälter l sich die Sauerstoff haltige Luft

abscheidet, und dasselbe tritt bei den Behältern w und

s ein.

Tafeln