| Titel: | H. Gruson und R. Handrick's geschlossener Wärmemotor. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 156 |

| Download: | XML |

H. Gruson und R.

Handrick's geschlossener Wärmemotor.

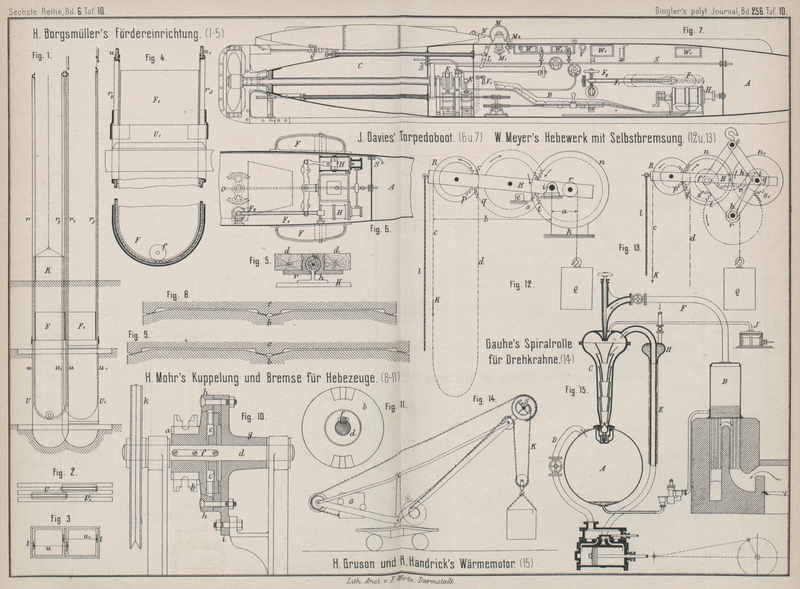

Mit Abbildung auf Tafel

10.

H. Gruson und R. Handrick's geschlossener Wärmemotor.

Die Erzielung eines geschlossenen Kreisprozesses ist bei den geschlossenen

Heiſsluftmaschinen gelungen und bei den Dampfmaschinen durch Zurückführung des

benutzten Abdampfes in den Dampfkessel herbeizuführen versucht. Die Rückführung des

benutzten Arbeitsgases nach vollbrachter Arbeitsleistung in den Ursprungsbehälter

wollen nun H. Gruson und R.

Handrick in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 22 786 vom 13. August 1882) durch einen

Strahlapparat herbeiführen, welcher die zum Betriebe des Motors gebrauchte

elastische Flüssigkeit nicht in condensirtem, sondern in elastisch flüssigem

(gasförmigem) Zustande in den Kessel zurücktreibt und also die aus der bisherigen

Maschine unausgenutzt entweichende Wärme für die beständige Unterhaltung des

Beharrungszustandes wieder nutzbar macht. Theoretisch beruht also die Erfindung auf

einer Verallgemeinerung des dem Giffard'schen Injector

zu Grunde liegenden mechanischen Prinzipes, d.h. auf der Anwendung dieses Injectors

zum Ansaugen und Treiben von Dämpfen und bleibenden Gasen. Bei dem gewöhnlichen Giffard'schen Injector strömt mehr oder weniger stark

gespannter Dampf (gewöhnlich Wasserdampf) über ein Gefäſs, in welchem sich eine

tropfbare Flüssigkeit (gewöhnlich Wasser) befindet, deren Temperatur so bemessen

ist, daſs sich der einströmende Dampf bei der Berührung mit der Flüssigkeit

niederschlägt. In Folge dieser Condensation vermindert sich das Volumen des Dampfes,

während die demselben innewohnende lebendige Kraft unvermindert bleibt, und

hierdurch sind die ursprünglichen dampfförmigen, nunmehr tropfbar flüssigen

Theilchen im Stande, nicht nur selbst in ein Gefäſs (Kessel), in welchem sich Dampf

von höherer Spannung befindet, einzudringen, sondern auſserdem auch andere

mitgerissene flüssige Theile in denselben zu befördern.

Die bisherigen Constructionen des Giffard'schen

Injectors nutzen dieses Prinzip lediglich zum Ansaugen einer tropfbaren Flüssigkeit

bezieh. zum Speisen eines Kessels mit derselben aus; dagegen läſst es sich

theoretisch übersehen, daſs auch eine elastische (gasförmige) Flüssigkeit unter

gewissen Voraussetzungen dem gegebenen Antriebe folgen und in einen unter Druck

stehenden Behälter geschafft werden muſs, wenn die Grundbedingung der Raum

Verminderung der saugenden Flüssigkeit erfüllt ist. Dies ist aber der Fall, wenn der

Betriebsdampf des Injectors physikalisch so beschaffen ist, daſs er sich bei der

Berührung mit dem zum Betriebe der Maschinen dienenden Dampfe condensirt, und ein zu

dem Zwecke gebauter Apparat wirkt unter der Bedingung, daſs für den Injector und für

den Motor zwei Dämpfe von verschiedenen Condensationstemperaturen angewendet werden,

derart, daſs sich der Dampf des Injectors bei der Berührung mit dem Dampfe des Motors verflüssigt. Die

Richtigkeit der vorstehenden Schlüsse wurde durch ausgedehnte praktische Versuche,

welche die Erfinder mit einer Dampfmaschine anstellten, bestätigt.

Bei der in Fig.

15 Taf. 10 dargestellten Anordnung wird der Inhalt des Kessels A zum Betriebe der Maschine und der Kessel B zum Betriebe des Injectors C benutzt. Während das Betriebsgas durch ein Rohr D in die Maschine gelangt, wird es durch das Rohr E in den Injector C geschafft. Will man z.B.

den Injector anwenden, um in eine gewöhnliche Wasserdampfmaschine den verbrauchten

Abdampf zurückzuführen, so müſste der Injector mit solchem Dampf betrieben werden,

welcher sich bei der Berührung mit Wasserdampf condensirt, also z.B. mit

Quecksilber- oder ähnlichen Dämpfen von hoher Condensationstemperatur.

Praktisch dürfte nun die Erfindung eben wegen der hohen Condensationstemperaturen und

der damit verbundenen Unzuträglichkeiten in dieser Richtung nur ausnahmsweise

verwendet werden. Wird zum Betriebe des Injectors Wasserdampf oder Dampf von

ähnlicher physikalischer Beschaffenheit benutzt, so könnten zum Betriebe des Motors

dienen: Aether, Alkohol, Aceton, Chloroform, Chlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff,

Ammoniak, Schwefligsäure u.s.w., bei deren Berührung mit Wasserdampf letzterer sich

verflüssigt.

Die eigentliche Wärme- und Arbeitsquelle ist der Injectorkessel B, da der Injector die Wärmemenge, welche in der

Maschine in Arbeit umgesetzt wird, sowie diejenige, welche durch Abkühlung u.s.w.

nach auſsen verloren geht, ersetzt und die in dem Behälter A befindlichen Dämpfe theoretisch auf ihrer Spannung erhält, ohne daſs

denselben weitere Wärme zugeführt wird. Da demgemäſs für die Wirkung des Apparates

nur die Spannung und die niedrige Temperatur der Kesseldämpfe maſsgebend ist, welche

die Injectordämpfe condensiren lassen müssen, so kann man an Stelle des

Kesseldampfes ebenso gut ein nicht verflüssigbares Gas nehmen, wenn man dasselbe auf

mechanischem Wege in dem Behälter A bei niedriger

Temperatur verdichtet. Bei der gezeichneten Maschine ist als ein solches Gas

atmosphärische Luft vorausgesetzt.

Der Kessel A ist mit verdichteter Luft gefüllt. In dem

Kessel B wird Wasserdampf erzeugt. Die in den Injector

gelangende, gebrauchte Arbeitsluft wird dann den durch das Rohr F strömenden Wasserdampf niederschlagen und von diesem

wieder zurück in den Kessel A gepreſst. Das

niedergeschlagene Dampfwasser sammelt sich am Boden des Kessels und wird durch eine

Pumpe in den Kessel B gedrückt.

Da der Injector mehr Dampf verbraucht, als demselben theoretisch zur Herbeiführung

des Beharrungszustandes in dem Prozesse zugeführt werden müſste, so ist es nöthig,

die überflüssige Wärme durch Abkühlung zu entfernen, wie z.B. durch einen

Kühlapparat H, aus welchem das Rohr E ununterbrochen berieselt wird. Noch einfacher gestaltet sich die

Maschine, wenn man an Stelle der verbrauchten Luft dem Kessel durch den Injector

beständig frische Luft zuführt und die erstere entweichen läſst; dann fallen das

Rohr E und der Kühlapparat H fort, d.h. es treten an Stelle derselben je eine einfache Oeffnung in

dem Injector und dem Motor, während die übrige Maschine unverändert bleibt.

Druckverluste gleicht die kleine Pumpe J aus.

Für eine zweite in der Patentschrift veranschaulichte Maschine ist als

Betriebsflüssigkeit im Kessel A Ammoniakgas

vorausgesetzt.

Um die abzukühlende, condensirende Wirkung dem betreffenden Gase nicht allein zu

überlassen, bringen Gruson und Handrick (D. R. P. Kl. 46 Zusatz Nr. 23 435 vom 2. September 1882) behufs

beschleunigter Abkühlung des Injectordampfes Wasser mit demselben in Berührung.

Tafeln