| Titel: | Ueber Neuerungen an Schussspulmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 159 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Schuſsspulmaschinen.

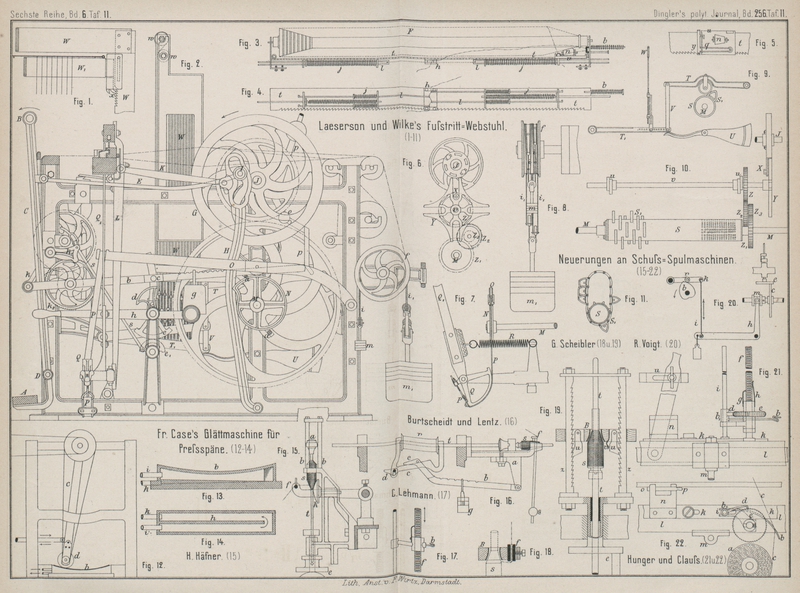

Patentklasse 86. Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Ueber Neuerungen an Schuſsspulmaschinen.

Den bekannten Uebelstand der Trichterspulmaschinen, daſs das Garn jeder gebildeten

Schicht, bevor die folgende dieselbe deckt, durch die Drehung der Spule in dem

feststehenden Trichter beständig gegen die ziemlich groſse innere Fläche des

letzteren reibt, will H. Häfner in Chemnitz (Erl. * D.

R. P. Nr. 12100 vom 11. Juni 1880) durch Anordnung eines leicht von der Spule zu

drehenden Kegels an Stelle des Trichters vermeiden. Wie aus der Skizze Fig. 15 Taf.

11 hervorgeht, legt sich die Spule s bei ihrer Bildung

auf der einen Seite gegen die mit ihrem Zapfen in dem Gestelle leicht drehbare

Kegelscheibe k. Die Spindel t, welche in bekannter Weise durch Reibungsräder e getrieben wird, bedarf nun einer guten Führung und gleitet dafür der

Beschwerungskopf a derselben zwischen drei ebenfalls

leicht drehbar zu machenden Säulen b. Der schwingende

Führer für den aufzuspulenden Faden ist mit f

bezeichnet.

Zur Erzielung gleichbleibender Fadenspannung beim Spulen durch eine veränderliche,

dem jeweiligen Windungsdurchmesser für den auflaufenden Faden entsprechende

Geschwindigkeit hat R. Voigt in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 19323 vom

28. December 1881) eine bei Trichterspulmaschinen

mit Spulenbetrieb durch Reibungsräder anzuwendende Anordnung angegeben. Die

Antriebsräder c (Fig. 20 Taf. 11) wirken

abwechselnd an einem groſsen oder kleinen Durchmesser der darauf liegenden Räder e; die Räder c erhalten

also eine Verschiebung gegen die Räder e, indem eine

Herzscheibe b durch den mit seiner Rolle r aufliegenden Hebel k,

die Verbindungsstange i dem Winkelhebel h und dem festen Muffe m

der Antriebswelle eine hin und her gehende Bewegung ertheilt, welche dadurch, daſs

mit der Herzscheibe b gleichzeitig das Excenter für die

Bewegung des Fadenführers verbunden ist, mit dem wechselnden Windungsdurchmesser im

Einklänge steht.

Für Trichterspulmaschinen mit liegenden Spindeln haben

Burtscheidt und Lentz in Dülken (*

D. R. P. Kl. 76 Nr. 30055 vom 26. Juni 1884) eine

Vorrichtung zur Regelung des Druckes der Spule gegen den Trichter vorgeschlagen. Wie

aus Fig. 16

Taf. 11 ersichtlich ist, ruht der mit dem feststehenden Arme a gelenkartig verbundene, mit Gewicht g

belastete Hebel b mittels eines an seinem Ende

sitzenden Röllchens auf dem schrägen Stege des die Spindelbetriebsrolle r umschlieſsenden Bügels c. Dadurch erzeugt das Gewicht ebenso wohl einen Druck der Spindel t in den Lagern, als auch einen Druck in der

Längenrichtung der Spindel, oder die nothwendige Pressung der sich bildenden Spule

gegen den feststehenden Trichter, wobei die letztere entsprechend dem Wachsen der

Spule geregelt wird. Um die Pressung beim Beginne des Spulens aufzuheben, ist an dem

Bügel c eine verstellbare Nase d angebracht, auf welche der Gewichtshebel b

mit seiner Spitze e beim Anfange der Spulenbildung zur

Auflage kommt.

Bei der von Guido Scheibler in Crefeld (* D. R. P. Nr. 27514 vom 12. December 1883) abweichend von

den beiden bisher bei Schuſsspulmaschinen auftretenden Arbeitsvorgängen – durch

angetriebene Spindeln mit Hilfe feststehender Trichter oder den Fadenführer

bewegenden Reibungsrollen – construirten Spulmaschine soll durch Benutzung einer nicht angetriebenen Spindel und des um dieselbe sich

drehenden Fadenführers die beständige Reibung des

Garnes in Trichterflächen vermieden und die Fadenspannung ausgeglichen werden. Nach

Fig. 19

Taf. 11 wird durch

Reibungsräder e ein um die feststehende Spindel t sich drehendes Rohr getrieben, das die beiden

Klinkenzahnstangen z trägt, welche oben wieder mit

einander verbunden sind. Auf diesen Zahnstangen z führt

sich das mit einem kegelförmigen Loche für die Spule versehene Brettchen B, das von den Klinken u

in seiner jeweiligen Höhenlage erhalten wird; diese Klinken werden durch die

Centrifugalkraft, wobei Federn v noch helfend auftreten

können, immer nach auſsen in die Zahnstangen z

gedrückt. Das Brettchen B hat, wie aus der

Querschnittsfigur 18 zu entnehmen ist, eine verstellbare Oese aus Glas, Porzellan o.

dgl. für den aufzuspulenden Faden und wird beim Spulen von den auflaufenden Garn

Windungen gehoben, soll aber keinen belastenden Druck auf diese ausüben und ist

deshalb entsprechend leicht herzustellen. Dem geringen Zuwachse jeder Erhebung durch

eine Windung des Garnes entsprechend sind die Klinken u

mit Doppelzähnen versehen.

Das Brettchen B soll nun für kleinere Unterschiede in

der Spannung des auflaufenden Fadens – für gröſsere Unterschiede muſs eine geeignete

Anordnung des Antriebes für veränderliche Geschwindigkeit angebracht werden –

ausgleichend wirken, indem bei der gezeichneten Anordnung der Fadenzuführung eine

etwas stärkere Spannung hebend auf das Brettchen wirkt, so daſs es dann dem Faden

gestattet, am geringeren Durchmesser aufzulaufen. Bei zu geringer Fadenspannung

bleibt das Brettchen in seiner Stellung, der Faden läuft nun auf einem gröſseren

Spulendurchmesser auf und steigt erst darauf dicht unter das Brettchen, dasselbe

hebend, wenn die Spannung wieder richtig geworden ist. Die Spindel t erhält die der Windungshöhe entsprechende Auf- und

Abwärtsbewegung und hält die aufgeschobene Spule genügend fest. Durch geeignete Wahl

des Gewichtes des Leitbrettchens und Einstellung der Fadenführeröse f ist die Maschine jeder Garnsorte anzupassen.

Bei der Spulmaschinen mit Versetzung des Fadenführers

entsprechend der Zunahme der Spule auf seiner auf- und abwärts bewegten Schraubenspindel durch von der Spule mitgenommene

Reibungsrollen (vgl. u.a. Adolf und Abegg 1878 227 * 539) wird

das Garn ebenfalls rauh gemacht; deshalb suchen C. F.

Hunger und W. B. Clauſs in

Chemnitz (* D. R. P. Kl. 76 Nr. 29936

vom 17. Juni 1884) zur Vermeidung dieses Nachtheiles die Versetzung des

Fadenführers durch einen besonderen Mechanismus vorzunehmenvorzuehmen, wobei jedoch immer noch der Faden selbst, wie bei den Reibungsrollen,

regulirend auftritt.

Die neue Anordnung ist in Fig. 21 und 22 Taf. 11

dargestellt und bezeichnet a eine der in Drehung

befindlichen Spulen und l die an den auf- und abwärts

bewegten Stangen m befestigte Fadenführerbank, welche

die Schrauben f trägt. Die sonst auf diesen Schrauben

durch ihre in den Gewindegang eingreifenden Federn g

verstellbaren Reibungsrollen e erhalten eine

Verzahnung, in welche die auf den Leitstangen i für den

Fadenführer b sitzende Klinke d eingreift. Die Leitstangen i sind nicht auf der Bank l, sondern an einer Schiene k befestigt, welche durch ihre die schräg gestellte Schiene op umfassende Klammer n

beim Auf- und Niedergange der Fadenführerbank l eine

hin- und hergehende Bewegung macht; wegen dieser Bewegung ist auch der von der Nabe

der Scheibe e ausgehende, die Stange i umfassende Stützarm für die Hülse b1 der Fadenführeröse

b geschlitzt. Die Hülse b1 ist für die Fadenführeröse b und die Klinke d

gemeinschaftlich und drückt daher die Spannung des auflaufenden Fadens c die Klinke d immer in

die Zähne der Scheibe e, so daſs letztere bei der

Verschiebung absatzweise gedreht und somit der Fadenführer gehoben wird. Eine

Bremsfeder h verhindert dabei ein willkürliches Drehen

der Scheibe e. Die Wirkung der Schiene op läſst sich durch eine Verstellung des oberen Endes

derselben in dem Schlitze u je nach der Fadenstärke

verändern. Wenn der Faden c reiſst, so hört die

Fortbewegung der Scheibe e und somit auch die des

Fadenführers b auf, indem die Klinke d nicht mehr in die Zähne der Scheibe e gedrückt wird.

Bei der von C. Lehmann in Chemnitz (Erl. * D. R. P. Kl.

76 Nr. 11758 vom 21. Mai 1880) angegebenen Einrichtung zur Fortbewegung des

Fadenführers b (Fig. 17 Taf. 11) erhält

die Schraube f durch irgend einen Mechanismus neben

ihrer Auf- und Abwärtsbewegung noch die absatzweise Drehung.

Tafeln