| Titel: | Louis Laeserson und Herrn. Wilke's Fusstritt-Webstuhl. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 162 |

| Download: | XML |

Louis Laeserson und Herrn. Wilke's

Fuſstritt-Webstuhl.

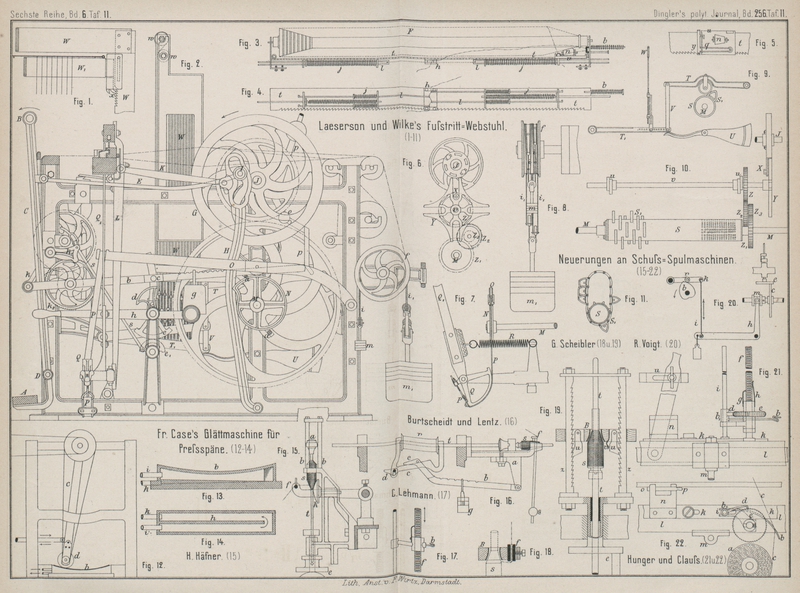

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Laeserson und Wilke's Fuſstritt-Webstuhl.

Vor einiger Zeit berichteten Anpreisungsschreiben über einen neuen ausschlieſslich

von dem bedienenden Weber mittels eines Fuſstrittes in Bewegung zu setzenden

Webstuhl von Louis Laeserson und Herrn.

Wilke in Moskau (* D. R. P. Kl. 86 Nr. 26271 vom 9. September 1883), nach

welchen derselbe berufen sein sollte, den gewöhnlichen Handstuhl vollkommen zu

verdrängen, und in seinen Leistungen dem mechanischen Webstuhle gleich käme.

Aehnliche von der Hand oder Fuſs des Arbeiters bewegte mechanische Webstühle hatte

man bereits früher construirt und sollten dieselben, da sie überall – ohne

motorische Kraft zu erfordern – aufstellbar waren, der Hausindustrie der Weberei

ihren Bestand im Kampfe gegen die Webereifabriken ermöglichen. Schon im J. 1860 hat

H. Wilke ein Patent im Königreiche Sachsen auf

einen Webstuhl erhalten, bei welchem durch die von dem Arbeiter bewirkte Schwingung

der Lade die sämmtlichen übrigen an einem mechanischen Webstuhle vorkommenden

Mechanismen getrieben wurden. Ein derartiger von Ernst

Geſsner in Aue gebauter Webstuhl wurde auf der Chemnitzer

Industrie-Ausstellung 1867 vorgeführt. Die Inbetriebsetzung ist ganz einfach und in

jedem gewöhnlichen mechanischen Webstuhle, wo die Lade von einer Kurbelwelle aus

getrieben wird, enthalten, da es nur der Umkehrung dieses Mechanismus bedarf, d.h.

durch die Ladenschwingung die Kurbelwelle in Umdrehung zu versetzen ist; es kann

also ein solcher von Hand bewegter Webstuhl sofort in einen mechanischen Webstuhl

umgewandelt werden und der ausgestellte Webstuhl trug auch auf der Kurbelwelle das

zum Antriebe durch Riemen nöthige Fest- und Losscheibenpaar. Eine zweite im J. 1876

bekannt gewordene Construction eines solchen mechanischen Webstuhles für Hand- oder

Fuſsbetrieb von J. Mittner und R. Lüders in Görlitz wollte daher gleichzeitig einen wesentlichen Vorzug

vor dem mechanischen Webstuhle für Kraftbetrieb durch eine mit der Beseitigung aller

Zahnräder erreichte leichtere Bewegung sichern. An Stelle der Zahnräder wurden nur

Hebel und Gesperre benutzt, so daſs die Drehung der zur Schaftbewegung vorhandenen

Welle mit Curvenscheiben absatzweise stattfand. Der Schützenschlag erfolgte durch

eine an der Lade befestigte Stecherzunge, welche durch die Ladenschwingung in deren

weitester Stellung auf den Treiber wirkte. Der Webstuhl von Albinus (vgl. 1880 237 * 28) erstrebte eine Verbesserung des Mittner und Lüders'schen

Webstuhles, indem an Stelle der absetzenden, gegen den plötzlichen Widerstand zu

schnell erfolgenden Drehung der Schaftexcenter die fortlaufende Drehung wieder

eingeführt und die Schützenbewegung durch Schlagfeder bewirkt war. Auf der

Industrie-Ausstellung zu Rouen 1884 hatte auch Georg

Malleval in Tarare, Frankreich, einen solchen „métier de famille“ benannten Webstuhl vorgeführt.

Alle diese Webstühle haben nur eine geringe Anwendung und Verbreitung gefunden, wie

denn dieselben auch neben den jetzigen vorzüglichen, mit Motor betriebenen

Webstühlen schwerlich bestehen können und höchstens nur bei besonderem Materiale

Beachtung finden können, dessen Verwebung das sofortige Eingreifen des Arbeiters

behufs Geschwindigkeitsänderungen verlangt. Eine solche Absicht scheint auch dem Laeserson und Wilke'schen

Webstuhle unterzuliegen, da bestimmte Eigenthümlichkeiten desselben augenscheinlich

dazu bestimmt sind, die zartesten und feinsten Materialien vortheilhaft zu

verweben.

Fig. 2 Taf. 11

gibt eine Seitenansicht des neuen Webstuhles. Vorn zu beiden Seiten des Gestelles

desselben befinden sich die um Zapfen D schwingenden

Hebel C, welche unten durch das Trittbrett A, am oberen Ende durch eine Stange B verbunden sind. Mit einem Fuſse auf dem Trittbrette

A setzt der Arbeiter die Hebel C in schwingende Bewegung, wodurch mit den an den

Kurbelzapfen I des Schwungrades G angreifenden Gelenkstangen E die Hauptwelle

J in Umdrehung gesetzt wird. Die Stange B ist für den Handantrieb durch den Arbeiter bestimmt,

entweder zur Aushilfe oder als Abwechselung, um einer zu groſsen Ermüdung der Füſse

vorzubeugen, ferner zur Ingangsetzung des Stuhles.

Ladenbewegung: Der Kurbelzapfen I gleitet noch mit aufgesteckten Rollen bei seinem Umgange in dem theilweise bogenförmigen

Schlitze des um einen Gestellzapfen schwingenden Armes H, welcher durch die Gelenkstange K mit den

Ladenschwengeln L verbunden ist, und ertheilt dadurch

der Lade ihren Hin- und Hergang mit einem Stillstande im weitesten Ausschlage für

das Abschieſsen der Schütze. Die Dauer des Stillstandes ist von der Gröſse des dem

Kurbelzapfenkreise entsprechenden Bogens im Schlitze des Armes H abhängig.

Schützenschlagvorrichtung: Von der Hauptwelle J wird durch ein Zahnräderpaar der darunter liegenden

Welle M die halbe Umdrehungszahl der ersteren Welle

ertheilt. Auf der Welle M sitzen zu beiden Seiten des

Stuhles gegen einander versetzt die Curvenscheiben N,

auf welchen die Rollen der Hebel O laufen; das Ende des

Hebels O steht durch einen Riemen P mit Hilfe eines Bogenwinkels Q mit dem Schützentreiberarm Q1 in Verbindung, wie aus Fig. 7 besonders

hervorgeht. An diesem Arme Q1 greift die Feder R an, welche durch die

nach der höchsten Stelle plötzlich abfallende Form der Scheibe N zuerst angespannt wird und dann zur Wirkung kommend

den Treiberarm schnell herein zieht.

Schaflbewegung: Auf der Hauptwelle J sitzt, wie aus Fig. 6 und 10 Taf. 11 hervorgeht,

eine Scheibe mit einem Zapfen X, welcher das Sternrad

Y absatzweise um ¼ Umgang dreht. Diese Bewegung

wird durch die Räder Z und Z1 mit dem Zwischenräderpaare Z2, Z3 auf die lose auf der

Welle M sitzende Trommel S

übertragen. Die Trommel S erhält auf beiden Seiten

beliebig zu befestigende Curvenstücke S1, welche bei ihrer Umdrehung auf die mit Laufrollen

versehenen Hebel T (vgl. Fig. 9) wirken. Die

Curvenstücke S1 werden

so gewählt, daſs das gewünschte Muster einmal bei jeder Umdrehung der Trommel S gewebt wird, und muſs dann je nach der Bindung des

Musters die Uebersetzung zwischen den Rädern Z und Z1 durch Auswechselung

des Zwischentriebes Z3

entsprechend geändert werden. Bei gröſseren Bindungen und längeren Mustern werden

die Curvenstücke S1

nach bekannter Weise (vgl. Fig. 11) zu einer

endlosen Kette verbunden. Die Hebel T übertragen die

Bewegung durch Verbindungsstangen V auf die Hebel T1, an welchen

verstellbar die Schaftrahmen W hängen. Die Schaftrahmen

W, in welchen, wie in Fig. 1 Taf. 11 näher

ersichtlich gemacht ist, die wirklichen Geschirrschäfte W1 befestigt werden, wobei eine Klinke x die genaue Einstellung und Anspannung der Litzen

ermöglicht, haben eine seitliche senkrechte Führung in dem Webstuhlgestelle. Da das

ganze Gewicht der Schaftrahmen mit den Hebeln T und T1 auf die

Curvenscheiben S1 zu

liegen kommt, sind Gegengewichte U vorhanden, welche

unter die Hebel T1

greifen und dadurch eine gröſsere Leichtigkeit der Bewegung ergeben. Die

Schaftrahmen W sind auf beiden Seiten an die bewegten

Hebel T1 angehängt; es

kann somit bei ihrem Auf-und Niedergange mit Hilfe ihrer Führung eine Schwankung

niemals vorkommen. Durch

die genau der Fachbildung entsprechende Lage der Hebel T1 und das entsprechend senkrecht unter

den Schaftrahmen erfolgende Anhängen derselben wird ein sehr reines Fach erzielt, so

daſs die Fachhöhe sehr gering genommen zu werden braucht. Da die Curvenstücke S1 alle einzeln auf der

Trommel befestigt werden, so läſst sich durch Stellung derselben erreichen, daſs ein

Schaftrahmen nach dem anderen gehoben wird und folglich die Bewegung der Kettenfäden

nicht auf einmal, sondern allmählich stattfindet, um den Fäden die geringste Reibung

zu bieten.

Die Anordnung der Schaftbewegung und die Führung der Schaftrahmen läuft darauf

hinaus, sehr zarte und feine Gespinnstfasern verweben zu können. Durch die Benutzung

von Schaftrahmen hat man auch noch den Vortheil, ohne Lösung von Schnüren und Ketten

ein Geschirr oder einzelne Schäfte desselben mit Leichtigkeit bei Andrehung neuer

Ketten auswechseln zu können.

Eine andere besondere Einrichtung ist, die Fachbildung für die Webkanten unabhängig vorzunehmen. Auf der Welle v des Sternrades Y

befinden sich verstellbar die Doppelexcenter w, welche

durch Hebel auf die besonderen, an einem über die Rollen w (Fig.

2) laufenden Riemen hängenden Litzen für die Kantenfäden wirken. Man kann

nun auch breitere Geschirre einsetzen und hat dann nur die Excenter u (vgl. Fig. 10) mit ihren Hebeln

und die Rollen w zu verschieben.

Aufwindung der fertigen Waare: Von der Welle M aus wird durch die zwei stellbaren Zapfen a der Hebel b, welcher auf

dem Zapfen des Waarenbaum-Schaltrades k2 steckt, immer ausgehoben und darauf durch

das an diesem Hebel hängende Gewicht g immer wieder

niedergezogen. Am anderen Ende des Hebels b sitzen in

einem Gehäuse k einige verschieden lange Klinken,

welche durch Federn in die Zähne des Schaltrades k2 gehalten werden; ein gleiches

Klinkengehäuse k1 ist

drehbar am Gestelle befestigt. Das Gewicht g dreht also

nach jeder Aushebung des Hebels b das Schaltrad k2 und damit den

Waarenbaum um einen Betrag, welcher dem durch den Eintrag eines Schusses seitens der

Lade bewirkten Abzüge der Webkette entspricht, und die Klinken des Gehäuses k1 halten den

Waarenbaum beim Ausheben des Hebels b fest.

Kettenspannung: Der Kettenbaum hat zu beiden Seiten

Rollen f (Fig. 1 und 8) mit zwei Reihen kleiner

Warzen; um je zwei derselben sind die Schnüre i1 gelegt, deren Enden nach 1 bis 2maliger

Umwickelung der Scheiben unter einander verbunden sind und an welche Verbindungen

mit Hilfe einer Rolle das Spanngewicht m1 angehängt ist. An den Anlagestellen der Schnüre

i1 an den Warzen

sind zwei andere Schnüre i befestigt, welche wieder

unter einander, jedoch ohne Umwickelung der Rollen f,

verbunden und durch ein Gewicht m ebenfalls mit Hilfe

einer Rolle belastet sind. Beim Abziehen der Kettenfäden von dem Kettenbaume werden

die Schnüre i1

aufgewickelt, das Gewicht m1 wird gehoben, während sich auf der anderen Seite das Gewicht m

senkt, bis dadurch mit den Schnüren i die Schnüre i1 abwechselnd von den

Warzen abgezogen werden und auf die nächste Warze gleiten, in Folge dessen die

Schnüre i1 nie ganz

aufgewickelt werden können.

Besondere Einrichtungen: Um die durch die Schwingung der

Hebel C hervorgerufene Drehung der Hauptwelle J nur nach einer Richtung zu sichern, ist an einem frei

hängenden Hebel p (Fig. 2) eine zwischen die

beiden Räder, welche zur Bewegungsübertragung von der Welle J auf die Welle M dienen, sich legende

Gummirolle o angebracht; dieselbe legt sich bei

verkehrter Drehung in die Radzähne und verhütet so jeden Rücklauf. – Um gebrochene Fäden bei

geschlossenem Kettenfache einziehen und anknüpfen zu können, werden durch Verdrehung

eines Handhebels A, der mit einem Zahnbogen e auf einen zweiten Zahnbogen e1 mit gekröpfter, unter die Hebel T1 fassender Welle

wirkt, alle Hebel T1

und dadurch alle Schaftrahmen in gleiche Höhe gebracht. Die dabei eintretende

Aenderung der Kettenspannung könnte dem Gewichte g des

Hebels b gestatten, den Waarenbaum etwas vorwärts zu

drehen; um diese Drehung zu vermeiden, wird bei Bewegung des Hebels h durch ein Bogenstück d,

welches unter einen vorstehenden Zapfen c des Hebels

b greift, der letztere ausgehoben und gestützt. Um

nun beim Schuſssuchen u. dgl. das Zurückdrehen des Webstuhles zu ermöglichen, wird

durch das Ende des Hebels b, welches unter das Ende des

Hebels p greift, die Gummirolle o von den Zahnrädern entfernt und durch die ebenfalls an dem Zahnbogen e1 hängende Stange s die Klinken des Gehäuses k1 aus dem Schaltrade k2 gehoben.

Schützenwechsel: Die verschieden hohe Einstellung der

Schützenkastenreihen erfolgt durch einen von einem Schaltgetriebe absetzend bewegten

Musterriemen, in dessen Löcher Tragstifte der Schützenkasten verschieden tief

einfallen können. Während der Fortbewegung des Musterriemens werden die Kastenreihen

durch einen Hebel und eine Scheibe mit Ansätzen, welche auf der Welle M steckt, immer ausgehoben.

Webschütze: Die besondere Einrichtung desselben soll

ermöglichen, feinste Schuſsfäden mit gröſstem Rückzuge verweben zu können: Die

Schütze wird, um thunlichst groſse Spulen aufnehmen zu können, aus Metallblech

hergestellt, wie in Fig. 3 bis 5 Taf. 11 näher

verdeutlicht ist. Der Schuſsfäden wird auf Blechspulen, welche am Fuſse einen Kegel

besitzen, gespult und diese Spulen F auf eine Spindel

gesteckt, die sich vermöge zwei kleiner Zäpfchen ganz leicht in der Schütze drehen

läſst. Der abgezogene Faden geht von einer Oese an der auf der gezahnten Schiene t sich entsprechend dem Verbrauche der Spule

verschiebenden Platte u nach der Spannöse b und von da nach der Führung h in der Mitte der Schütze in das Fach. Das richtige Abziehen des Fadens

von der Spule vermittelt eine kleine, an der Platte u

sitzende Bremsrolle n. Beim Abschnellen der Schütze

nach links wird nämlich die Platte u das Bestreben erlangen, sich auf der

Schiene t ebenfalls nach links zu verschieben, bis die

Rolle n an der Spule F zur

Anlage kommt; beim Abschieſsen nach rechts verhindert das entsprechende Zurückgehen

der Platte u eine in die Zähne der Schiene t durch die Feder q

einfallende Klinke y. Der ablaufende Faden wird durch

mit Federn j versehene Führungshaken l noch besonders angespannt; in Fig. 4 ist die Stellung

derselben beim Einbringen des Fadens angedeutet, wenn die Spannfedern von dem

Arbeiter zusammengedrückt sind. Um ein überschüssiges Abwickeln des Fadens von der

Spule zu verhindern, wird dieselbe durch eine Bremse beim Eintritte der Schütze in

den Schützenkasten an weiterer Drehung aufgehalten. Da aber die Schütze in dem

Kasten doch noch einen kurzen Weg macht, so wird der Schuſsfaden im Fache noch

besonders straff angezogen.

Der neue Webstuhl wurde zuerst in Lyon in Arbeit vorgeführt und neuerdings sind, wie

der Textile Manufacturer, 1884 S. 467 berichtet, zu

Macclesfield in England einige solcher Webstühle versuchsweise in Gang-gesetzt

worden, welche bei einer Blattbreite von 660mm und

1400mm (26 und 55 Zoll engl.) beim Verweben

von Seide entsprechend 130 bis 140 und 100 bis 105

Schuſs in der Minute mit Leichtigkeit machen konnten; der Webstuhl scheint auch

vermöge seiner Einrichtungen besonders für seidene und

halbseidene Stoffe berechnet zu sein und kann für

solche Waare als rein mechanischer Webstuhl einige Bedeutung besitzen, obwohl auch

die einzelnen Mechanismen nicht als vollkommen neu angesehen werden können. Die

Schützenschlagvorrichtung ist in derselben Weise bei dem erwähnten Webstuhle von Albinus (vgl. 1880 237 * 28)

vorhanden; die Schaftbewegung findet sich ebenso mittels geführter Schaftrahmen bei

den in England patentirten Webstühlen von Richardson, Tee

und Rycroft in Barnsley, wie der Webstuhlfabrikant W. Hacking in Bury im Textile Manufacturer,

1884 S. 492 berichtet; die Aufwindebewegung ist auf ganz dieselbe Weise am Webstuhle

von Schönherr (vgl. u.a. 1878 230 * 23) im Gebrauche. Als neu ist die Anordnung der besonderen Hebel C anzusehen. Bei früheren Webstühlen dieser Art war der

Fuſstritt A unmittelbar mit den Ladenschwengeln L verbunden und statt an der Stange B griff der Arbeiter am Ladendeckel an. Die neue

Anordnung gestattet die Bewegung der Lade mit einer Ruhelage während des

Abschieſsens der Schütze; doch hat dieselbe wieder den Nachtheil, daſs die Stange

B den Zugang zur Kette beim Fadeneinziehen sehr

hindert und die Bedienung des Webstuhles dadurch erschwert. Die Weglassung dieser

Stange ist jedoch nicht leicht durchführbar, wie schon oben angedeutet ist. Was die

angegebene Einrichtung des Schützenwechsels betrifft, so ist dieselbe ganz

ungenügend und deshalb auch bei den bis jetzt ausgeführten Webstühlen nicht

vorhanden. Bei einem der in Macclesfield aufgestellten Webstühle erfolgt das

Vernetzen der doppelten Schützenkasten durch Curvenscheiben in bekannter Weise. Auch die zusammengesetzte

Construction der Schütze hat wenig Aussicht auf Bewährung, da die einzelnen kleinen

Federn zu leicht ihre Wirkung versagen dürften.

Tafeln