| Titel: | Neuere Zündvorrichtungen für Gaskraftmaschinen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 199 |

| Download: | XML |

Neuere Zündvorrichtungen für

Gaskraftmaschinen.

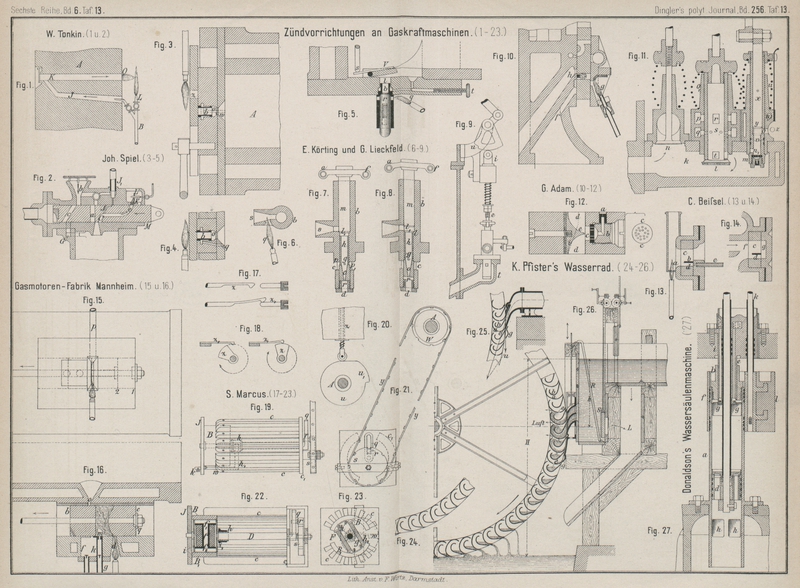

Patentklasse 46. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 13.

Neuere Zündvorrichtungen für Gaskraftmaschinen.

Die Entzündung des Gasgemisches im Arbeitscylinder erfolgt, wenn dasselbe nur unter

Atmosphärendruck steht, gewöhnlich durch eine in den Cylinder eingesaugte

Auſsenflamme (vgl. Bisschop 1878 230 * 290. 1885 255 * 495). Steht das Gemisch

aber unter höherem Drucke, so wird gewöhnlich in einer Mulde des Schiebers o. dgl.

mit Hilfe einer ständig brennenden Flamme eine sogen. Uebertragungsflamme gebildet,

welche zunächst von der Auſsenluft abgeschnitten und dann mit dem Arbeitscylinder in

Verbindung gesetzt wird, um hier zu zünden. Statt dieser Uebertragungsflamme, deren

Entstehung nicht immer zuverlässig erfolgt, wird namentlich in neuerer Zeit die

Entzündung durch elektrische Funken bewerkstelligt, wie dies schon Lenoir vorschlug; auch durch starke Erhitzung eines mit

dem Cylinderende in Verbindung stehenden Raumes, einer Röhre o. dgl., in welche das

Gasgemenge beim Verdichten hineingedrückt wird, hat man die Zündung und in gewissen

Fällen (vgl. Daimler 1884 254 * 410) eine Selbstzündung herbeizuführen gesucht.

Bei der Zündung mittels Uebertragungsflamme ist zu unterscheiden, ob diese Flamme

gebildet wird in einem kleinen Raum am Arbeitscylinderende, einer Mulde im Schieber

u.s.w., nachdem dieser Raum von irgend einer Stelle aus mit brennbarem Gemische

gefüllt ist, welches unter dem Drucke im Cylinder steht, oder nicht. Diese Flamme

kann nun während der Zeit des Abschlusses von der Auſsenluft bis zur Verbindung mit

dem Cylinderinneren bezüglich der Speisung entweder auf das im Raume befindliche

Gemisch angewiesen sein, oder anderweitig mit Brennstoff versorgt werden. Im

ersteren Falle wird der Raum für die Uebertragungsflamme gewöhnlich als

Explosionskammer so groſs bemessen, daſs darin gewissermaſsen schon eine Verpuffung

stattfindet, welche dann in den Cylinder übertragen wird.

Eine eigenartige Zündvorrichtung von W. W. Tonkin in

London (* D. R. P. Nr. 26644 vom 23.

Juni 1882) ist in der durch Fig. 1 Taf. 13

veranschaulichten Form für Gasmotoren bestimmt, welche ohne Verdichtung der Ladung

arbeiten.

Von der Zuleitung B führt eine Düse

in eingestellter Menge Gas in den Kanal J des Schiebers

A, wobei es Auſsenluft mitreiſst. Der Kanal J mündet in den Kanal K

und tritt durch diesen wieder bei O aus dem Schieber

A; dort wird das ausströmende Gemenge von der

kleinen Zündflamme L entzündet und brennt als ruhige

Flamme, bis der Schieber eine solche Stellung eingenommen hat, daſs der vorwärts

gehende Arbeitskolben die Zündflamme durch den Kanal K

in den Cylinder einsaugen kann. Da die nachströmende Luft die Verbrennung der Gase

in dem Kanäle K leicht unterhält, so kann der Kanal

ziemlich lang und doch eng sein.

Der Kanal K ist so angeordnet, daſs

derselbe kurz nach dem Einsaugen der Flamme in den Kanal bei O durch die Fortbewegung des Schiebers vom Schiebergehäuse geschlossen

wird, so daſs der Kanal K nach auſsen hin geschlossen

ist, bevor durch die Zündflamme die Zündung der Gase in dem Cylinder

stattfindet.

Fig. 2 Taf. 13

zeigt diese Zündvorrichtung an einer Gasmaschine mit Schieberzündung.

Der Kanal J wird hier von der

Gaszuleitung J1

gespeist, welche auch die Zuführung von Gas durch den Schieberkanal a in den Cylinder besorgt. In der gezeichneten Stellung

des Schiebers M hat soeben die Ansaugung von Gas durch Kanal a und von Luft durch Ventil b, Kanal c und G

seitens des vorgehenden Arbeitskolbens stattgefunden und die weitere Gaszuführung

ist abgeschnitten; auch ist das ständig durch Rohr J1 gespeiste Zündflämmchen K von der Flamme L entzündet. Geht nun der

Schieber M weiter nach links, so saugt der

Arbeitskolben durch den nun frei gelegten Zugang C des

Kanales e die Flamme K in

den Cylinder hinein und schlieſst der Schieber auch gleichzeitig den Kanal c am anderen Ende ab. Es ist nachgewiesen, daſs eine

Flamme für noch längere Strecken genügende Durchschlagskraft besitzt.

Wird statt des Schiebers ein Hahn benutzt, so laufen die Kanäle

J und e am Umfange

desselben in ähnlicher Weise wie in Fig. 2 entlang.

Arbeitet die Maschine mit verdichteter Ladung, so wird diese Zündung etwas

umständlicher, da eine Einrichtung vorgesehen werden muſs, welche die Zündflamme

unter einem höheren Drucke, als im Arbeitscylinder bei der Verdichtung der Ladung

herrscht, in den Cylinder treibt.

Die von Tonkin vorgeschlagene

Ausführung ist recht interessant. Sowie die Zündung der Uebertragungsflamme

stattgefunden hat, findet der völlige Abschluſs derselben von der Auſsenluft statt;

dagegen erfolgt nunmehr die Speisung dieser Flamme mit gepreſster Luft; letztere ist

in einem besonderen Behälter so stark verdichtet, daſs sie nach Oeffnung des

Zündkanales zum Arbeitscylinder die Flamme in den Cylinder drücken kann.

Eines ähnlichen Durchschlagskanal es bedient sich Joh. Spiel in

München (* D. R. P. Nr. 27309 vom 30.

März 1883), dessen Zündvorrichtung, für Schieber bestimmt, in Fig. 3 und 4 Taf. 13

dargestellt ist.

In dem Schieber befindet sich ein eigenthümlich gebauter Brenner

b, welchem aus dem Verbrennungsraume A des Cylinders während der Verdichtungszeit durch den

Kanal q Brennstoff zugeführt wird. Vor dem Brenner

liegt die Kammer o, welche zur Aufnahme der

Uebertragungsflamme zwischen der äuſseren Zündung und der Ladung im Cylinder dient.

Die vor und in dem Brenner gebildete Kammer ist am Fuſse des ersteren ringförmig

erweitert und in diese Erweiterung mündet der Kanal g,

so daſs der Brennstoff, zunächst rückwärts gehend, den ganzen Umfang des Brenners

bestreicht, dann erst in das Innere desselben tritt und so an der äuſseren, wie an

der inneren Wandung des heiſsen Brenners derart vorgewärmt wird, daſs eine leichte

Entzündlichkeit herbeigeführt ist.

Ist die Vermittelungskammer mit Gas gefüllt und geht der Schieber

während der Verdichtungszeit, durch einen an der Steuerungswelle befindlichen Daumen

verstellt, bis zur Oeffnung z im Schieberdeckel vor, so

entzünden sich die in der Vermittelungskammer befindlichen Gase an der äuſseren

Flamme, brennen beim Rückgange des Schiebers in der Vermittelungskammer fort, bis

diese vor die Oeffnung w im Cylinderdeckel tritt und

die Uebertragungsflamme in die Ladung schlägt und diese entzündet. Sobald die

Brenneröffnung an die Oeffnung w tritt, ist dieselbe

gegen die Durchbrechung z im Schieberdeckel

abgeschnitten und umgekehrt, wenn sie der Oeffnung z

gegenüber tritt, gegen w abgesperrt, so daſs eine

Verbindung zwischen z und w in keinem Falle stattfinden kann.

Zur Unterhaltung der Uebertragungsflamme dient der Kanal q; derselbe erweitert sich, sobald die auſsere

Zündöffnung abgedeckt ist, um die Ausgleichung der Spannung zwischen dieser Flamme

und der Ladung zu beschleunigen.

Einfacher ist die in Fig. 5 Taf. 13 gezeichnete

eigenartige Ventilzündung ausgefallen. Im Cylinderdeckel befindet sich der Brenner

b, welcher aus dem Verbrennungsraume während der

Verdichtungszeit durch den Kanal q gespeist wird. Vor

dem Brenner liegt, nach dem Cylinder hin, durch die Ventilklappe V abgeschlossen, eine Kammer l, welche zur Aufnahme der Uebertragungsflamme zwischen äuſserer Zündung

und Ladung im Cylinder dient. Ist nun die Vermittelungskammer mit Gas gefüllt, so

entzündet sich dieses, nachdem durch einen an der Steuerwelle angebrachten Daumen

das Ventil r von der äuſseren Zündöffnung abgehoben

ist, und bleibt hier auch in Folge der ununterbrochenen Zuführung des Brennstoffes durch

q brennen, wenn die äuſsere Zündflamme durch Ventil

r wieder abgeschnitten ist. Hat nun kurz vor

Beendigung der Verdichtungszeit der Kolben den unteren Todtpunkt nahezu erreicht, so

wird durch den am Kolben befestigten Stift s das Ventil

V aufgestoſsen und die Uebertragungsflamme tritt in

die Ladung und entzündet diese; dabei wird die Zuführung des Brennstoffes durch die

Stiftschraube t an der Vermittelungskammer nach Bedarf

geregelt. Die Ventilklappe ist auf ihre Lagerfläche luftdicht aufgeschliffen;

dieselbe wird daher während der Verdichtungszeit durch den Druck von innen dicht

geschlossen; die Ladung kann sich nicht früher entzünden, bis die Ventilklappe V vom Kolben aus aufgestoſsen wird.

Die letzt beschriebene Construction erfährt eine eigenartige Ausbildung durch die

bereits vielfach ausgeführte und bewährte Zündvorrichtung von E. Körting und G. Lieckfeld in

Hannover (* D. R. P. Nr. 19384 vom

13. Mai 1881, vgl. 1883 247 * 148, und * Zusatz Nr.

27064 vom 18. November 1883). Auf Grund der mit der früheren Ausführung

gemachten Erfahrungen hat man den Abschluſs des Zündrohres nach auſsen, in gleicher

Weise wie in Fig.

5 Taf. 13 angenommen, durch einen Stempel bewerkstelligt.

Das in einer Hülse b (Fig. 6 bis 8 Taf. 13) bewegliche

Zündrohr h ist bei o

kegelförmig gestaltet; dasselbe hat an der Spitze eine enge Bohrung r, sowie an den Seiten die Oeffnungen g; erstere steht mit dem Explosionsraume bezieh. mit

dem dahin führenden Eintrittskanale für das Gasgemisch beständig in Verbindung,

während die Oeffnungen g bei gehobener Lage des Rohres

geschlossen sind (Fig. 7), dagegen bei der unteren Stellung desselben einen Verbindungsweg

zwischen dem Rohrinneren und dem Explosionsraume bezieh. dem Kanäle t (Fig. 9) bilden. Auch ist

das Rohr mit einer, am besten kegelförmigen, Ringfläche pi, welche in diesem Falle

als Absatz des Rohres ausgebildet ist, versehen; diese legt sich gegen einen

gleichgeformten Absatz p der Hülse und wirkt dann als

Ventil, um jeden Austritt von Gasgemisch zwischen dem Rohre und der Hülse hindurch

zu verhindern.

Abweichend von der früheren Anordnung führt sich oberhalb des

Rohres h in der Hülse b

der Ventilkegel m, welcher mit der Fläche l1 gegen einen zweiten

in der Hülse vorhandenen Absatz l anliegt und den

Innenraum des Rohres gegen die Atmosphäre abschlieſst, wenn beide Theile

(Ventilkegel und Rohr) sich in ihrer unteren Lage befinden. Auſserdem sind der Kegel

mund das Rohr h so bemessen, daſs ersterer bei seiner

Abwärtsbewegung gegen das Rohr stöſst, wenn dieses sich in gehobener Stellung

befindet. Endlich ist noch die Hülse b nach unten

verlängert und mit einem eingeschraubten Ring d

versehen, um die Bewegung des Rohres nach unten zu begrenzen, sowie mit

Durchbrechungen c, welche mit den Oeffnungen g übereinstimmen. Vor einem Loche in dem nach auſsen

mündenden Stutzen s der Hülse b brennt die Zündflamme q.

Kurz vor dem Zeitpunkte, wo die Entzündung des Gasgemisches

stattfinden soll, wird der Ventilkegel m durch die

Maschine gehoben. Das gegen den Boden des Zündrohres drückende verdichtete Gemisch

treibt nun das Rohr aufwärts, bewirkt einen dichten Schluſs zwischen den Flächen p und p1, strömt durch r in

das Innere des Rohres und entzündet sich an der Zündflamme q. Die Entzündung pflanzt sich rückwärts bis in das Innere des Kegels o fort, woselbst dann eine vom Gasgemische durch r hindurch gespeiste Flamme weiter brennt. Wird nun von

der Maschine aus der Ventilkegel m niedergedrückt, so

stöſst dieser gegen das Zündrohr ä, treibt dasselbe herunter und bewirkt

gleichzeitig durch die sich gegen l legende Fläche l1 einen dichten

Abschluſs gegen die Atmosphäre. Mit dem Niederfallen des Rohres h werden die Oeffnungen g

frei, die im Kegel o brennende Gemischflamme entzündet

das vor diesen Oeffnungen vorhandene Gasgemisch und leitet, damit die Verbrennung

des ganzen in dem Explosionsraume vorhandenen Gemenges ein.

Der Antrieb des Ventilkegels m von

der Maschine aus kann in verschiedener Weise geschehen; eine Anordnung zeigt Fig. 9. Hiernach ist in

der Verlängerung von m eine in geeigneter Weise

geführte Stange e angebracht, die oben eine Rolle i trägt, gegen welche ein Bogenstück wirkt; letzteres

besitzt an einem Ende einen Ausschnitt u und wird von

einem auf der Kurbelwelle der Maschine steckenden Excenter bewegt. So lange der

kreisförmige Theil des Bogenstückes mit der Rolle i in

Berührung ist, drückt die Stange e gegen den

Ventilkegel m und hält diesen geschlossen. Tritt aber

der Ausschnitt u über die Rolle i, so ziehen zwei bei a und f befestigte Federn den Kegel m in die Höhe. Je nach der Stellung des bewegenden Excenters läſst sich

durch diese Einrichtung die Entzündung früher oder später bewirken.

Eine prinzipiell wenig verschiedene Ausführung weist die folgende Zündvorrichtung von

G.

Adam in München (* D. R. P. Nr. 28012 vom 6. Oktober 1883) auf. Die Zündflamme

soll auch hier aus dem Cylindergemenge gespeist werden.

Von den im Cylinder eingesaugten und verdichteten explosiblen

Gasen strömt bei entsprechender Stellung des Schiebers ein Theil durch das feine

Loch a (Fig. 12 Taf. 13) durch

die Bohrung der Metallschraube b und durch die Löcher

des Siebes c in den Zündkanal d; hier ist der Druck der Gase ausgeglichen bezieh. der von der

Verdichtung im Arbeitscylinder herrührende Druck so weit aufgehoben, daſs eine

Flamme vor dem Siebe c im Zündkanale überhaupt brennen

kann. Im Zündkanale d treffen alsdann die Gase auf die

Schneide e, so daſs ein Theil derselben nach der Seite

des Arbeitscylinders zu nach einem Luftkanale f (Fig. 10), der

andere Theil zur äuſseren, stets brennenden Zündflamme g gedrückt wird. Nunmehr entzünden sich die im Zündkanale befindlichen

Gase und bilden eine Stichflamme. Bei weiterer Bewegung des Schiebers tritt die

Stichflamme mit einem Kanäle h (Fig. 10) des

Arbeitscylinders in Verbindung; der Zündkanal ist dann nach der Seite der stets

brennenden äuſseren Zündglamme gedeckt, ebenso auch der Kanal f abgesperrt und die Zündung der explosiblen Ladung im

Arbeitscylinder wird durch die Stichflamme im Zündkanale bewirkt.

Der an Stelle des Zündkanales d

punktirte Kanal i würde ebenfalls zur Zündung benutzt

werden können, da in Folge seiner kegelförmigen Gestaltung die zur Bildung der

Stichflamme dienenden Gase ebenfalls rasch zur äuſseren Zündflamme getrieben werden.

Diese Zündung ist auch bei Betrieb mit Oel oder Oelgas anwendbar.

Erfolgt die Zündung und Steuerung mittels Ventile statt Schieber,

so wird folgende Anordnung gewählt: An dem Arbeitscylinder ist ein guſseisernes

Gehäuse k (Fig. 11 Taf. 13)

angebracht, in welchem das Einlaſs- und Regulirventil l, das Zündventil m und das Auspuffventil n sitzen. Das Einsaug- und Regulirventil besteht aus

dem guſseisernen Gehäuse o1, dessen Kanäle p und q zur Zuführung von Luft bezieh. Gas dienen. Das hohle

Ventil l, welches sich in diesem Gehäuse bewegt, hat

entsprechende Oeffnungen r bezieh. s zum Einsaugen von Luft oben und zum Einströmen von

Gas unten, ferner Oeffnungen t für gemeinschaftlichen

Austritt von Luft und Gas (explosiblem Gemisch) aus dem Ventile in das Gehäuse k und in den Arbeitscylinder. Oeffnet man das Ventil

durch Niederdrücken, so beginnt der Motor anzusaugen. Es tritt erst die Luftkammer

p mit dem Inneren des Ventiles durch r in Verbindung, um Störungen in der Gasleitung zu

verhüten, falls sich noch ein Ueberdruck im Gehäuse k

vorfinden sollte; dann treten die Gaslöcher s mit der

Gaskammer q in Verbindung, die einströmende Luft reiſst

das Gas mit sich, mischt sich gleichzeitig innig mit demselben und gelangt so durch

Kanal t in das Gehäuse k

und von da in den Arbeitscylinder.

Das Zündventil m ist ebenfalls hohl

und gleitet wie bei Körting und Lieckfeld in einem guſseisernen Gehäuse u auf

und ab. Unten am Zündventile ist die in Fig. 10 und 12

beschriebene Einrichtung angebracht. Das hohle Ventil ist im Gehäuse durch Einlagen

v abgedichtet und wird durch eine Feder gegen

seinen Sitz gedrückt. Das Gehäuse u wird durch Wasser

bei w gekühlt, um einer übermäſsigen Erhitzung des

Ventiles vorzubeugen. In dem hohlen Ventile gleitet ein Stempel x, bewegt

durch ein Excenter oder eine kleine Kurbel, auf und ab, schlieſst beim Niedergange

das hohle Ventil m oben ab und drückt es dann nieder.

Unten ist dieser Stempel x mit einem Ansätze y ausgestattet, welcher die in das hohle Ventil vom

Gehäuse k aus einströmenden Gase rasch zur äuſseren,

stets brennenden Zündflamme z gelangen läſst und so die

Bildung der Stichflamme im hohlen Ventile erleichtert bezieh. ein sicheres und

geräuschloses Zünden bewirkt. Die Oeffnung o am Ventile

m läſst die Gase nach der Flamme z gelangen. Die am Ventile m in nächster Nähe des Siebes angebrachte Oeffnung u1 bringt beim Niederdrücken des Ventiles

die Stichflamme mit dem im Gehäuse k und dem

Arbeitscylinder befindlichen explosiblen Gemische in Berührung.

Die Wirkung dieser Einrichtung ist folgende: Vom Gehäuse k strömt in der oben angegebenen Weise Gas in das hohle

Ventil m gegen den Ansatz des Stempels x und durch die Oeffnung o1 zur äuſseren Zündflamme z. In Folge dessen bildet sich im Inneren des Ventiles

eine Stichflamme. Der Stempel x wird abwärts bewegt,

schlieſst das Ventil oben ab, drückt es dann nieder und die im Ventile vorhandene

Stichflamme kommt mit den vom Arbeitscylinder und Gehäuse k durch n1

zuströmenden Gasen in Berührung, worauf die Entzündung der explosiblen Ladung des

Cylinders erfolgt. Die Druckfläche des Ventiles m,

sowie die entsprechende Sitzfläche des Stempels sind so gewählt, daſs ein

vollkommener Abschluſs erreicht wird, der durch den inneren Druck im Gehäuse k noch gesichert und desto vollkommener wird, je

gröſser der innere Druck in k ist. Das Ventil wird

durch den Stempel x während der ganzen Zeit geschlossen

und niedergedrückt, so daſs Ueberdruck im Arbeitscylinder und im Gehäuse k vorhanden ist.

Sämmtliche Ventile können nach Auslösung einer kleinen Feder,

welche zum Feststellen in der richtigen Lage dient, auch während des Betriebes auf

ihrem Sitze durch einfaches Drehen von etwa zwischenliegendem Schmutze befreit

werden.

Eine wesentliche Vereinfachung der bekannten Zündvorrichtungen für verdichtete

Gemenge ist durch die Construction von C. Beiſsel in

Ehrenfeld bei Köln (* D. R. P. Nr.

25237 vom 21. Juni 1882) gelungen. In dem Schieber wird ein Raum

vorgesehen, welcher zum Theile durch eine dünne Wand in zwei Kammern geschieden ist;

die eine Kammer dieses Raumes nimmt die Uebertragungsflamme in sich auf, während die

andere die zur Speisung derselben erforderliche Luft enthält.

Fig. 13 und

14 Taf.

13 veranschaulichen die Ausführung für einen hin- und hergehenden Schieber. Der Raum

a wird durch eine Wand b in zwei Kammern c und d getrennt. Durch Rohr e

wird in die Kammer d Gas geführt, welches sich an der

ständig brennenden Auſsenflamme entzündet, während der Raum c durch den Luftzug der Auſsenflamme mit Luft angefüllt wird. Ist der Raum

nun durch den Vorgang des Schiebers von auſsen abgeschlossen, so brennt die

Uebertragungsflamme an der Auſsenseite der Kammer c

weiter, genährt durch die in d vorhandene Luft. Gelangt

der Schieber in die Stellung Fig. 14, so treten die

Kammern c und d in

Verbindung mit dem Cylinderkanale f und dem Raume g im Schieberdeckel, welcher letztere vorher dem Kanale

f gegenüber stand und deshalb mit dem

Cylindergemenge unter dem Drucke desselben gefüllt ist. Jetzt sollen nun die

explosiblen Gase aus dem Cylinder durch Kanal f von der

einen Seite und aus der Aussparung g von der anderen

Seite zur Uebertragungsflamme dringen; letztere ist somit von explosiblem Gemenge

umgeben, so daſs eine sichere Entzündung des letzteren wahrscheinlich ist. Beißel behauptet 250 sichere Zündungen in der Minute

gewährleisten zu können.

Bei der Zündvorrichtung der Gasmotoren-Fabrik Mannheim in

Mannheim (* D. R. P. Nr. 24088 vom 9.

Januar 1883) wird die Uebertragungsflamme zwischen zwei Kolben gebildet.

Das Kennzeichen dieser Construction liegt in der Gröſse dieser Uebertragungsflamme, deren

Bildung hier als Vorexplosion aufgefaſst werden kann.

Durch Verbindung mit der Welle wird der auf der Stange

festsitzende Kolben b (Fig. 15 und 16 Taf. 13) in

der Richtung des Pfeiles angezogen, wobei Luft angesaugt wird; der Kolben c bleibt in der Stellung 2

(Fig. 15)

stehen. Sobald der Kolben b bei m angelangt ist, strömt Gas aus der Röhre g

in den Zwischenraum und entzündet sich an der auſsenstehenden Flamme (vgl. Fig. 16). Auf

diesem Punkte angelangt, ist die am Ende der Kolbenstange befindliche Scheibe q in den Einschnitt des Kolbens c eingetreten und führt den Kolben mit sich. Die beiden Kolben werden nun

zusammen weiter bewegt, der Kolben c schneidet bei

diesem Vorgange die Zündflamme ab, der Kolben b öffnet

die Mulde f und das von hier ausströmende Gemisch wird

von der Uebertragungsflamme in der Kolbenkammer entzündet. Man kann an Stelle der

Mulde mit demselben Erfolge entweder einen Bunsen'schen. Brenner, oder zwei dicht neben einander gelegene Röhrchen, wovon

das eine mit Gas, das andere mit verdichteter Luft gespeist wird, in Anwendung

bringen. Nach der Zündung des Gases in der Mulde öffnet der Kolben b bei seinem weiteren Wege den Einschnitt o im Arbeitscylinder und nun entzündet sich das Gemenge

im Arbeitscylinder an der aus der Mulde schlagenden Flamme. Beim Rückgange des

Kolbens b bleiben die verbrannten Gase zwischen den

beiden Kolben, bis der Kolben c an der Röhre p (Fig. 15) angelangt ist.

Der Kolben c bleibt stehen und b drängt die verbrannten Gase durch dieses Röhrchen und schiebt nach

Entfernung derselben den Kolben c wieder über den

Einschnitt d zurück. Die in der Mulde befindlichen

verbrannten Gase entweichen bei k und derselbe Vorgang

wiederholt sich von Neuem.

Neben der Flammenzündung wird, wie eingangs erwähnt, die bereits von Lenoir benutzte Zündung durch elektrische Funken

neuerdings wieder sehr gepflegt. Während jedoch früher die Erzeugung der

elektrischen Zündungsfunken durch Anwendung galvanischer Elemente versucht wurde

(Lenoir), wird

neuerdings an Stelle der galvanischen Elemente ein elektrischer Erreger in Gestalt

eines Elektromagnetes (vgl. N. de Kabath 1884 253 173) oder eine Dynamomaschine gesetzt, welcher von

der Betriebswelle der Maschine selbst bethätigt wird.

Gebrüder J. und C. Lassen in Darmstadt (Erl. * D. R. P.

Nr. 4791 vom 5. April 1878) verwenden eine Gramme'sche

Maschine, welche behufs Anlassung der Gasmaschine von einem Handvorgelege, dann aber

durch Riemen von der Betriebswelle aus in Gang gesetzt wird. Der so erzeugte Strom

wird durch einen Ruhmkorff'schen Inductor geführt, von

welchem aus Drähte nach der in nebenstehender Figur dargestellten Contactvorrichtung

laufen.

Textabbildung Bd. 256, S. 204

Vier Federn a sind neben einander am

Arbeitscylinder isolirt befestigt; zwei derselben stehen mit dem Inductor in

Verbindung, während die beiden anderen an den im Explosionsraume der Gasmaschine

befindlichen Zünder angeschlossen sind. Sowie nun die von der Gasmaschine

umgetriebene Rolle c durch ihre isolirt aufgesetzten

Nasen b, welche in gleicher Anzahl wie die Federn a diesen entsprechend angeordnet sind, auf die Federn

treffen, ist der Strom geschlossen und ein Funken springt im Zünder über.

Trotz der Einführung einer zuverlässigeren Elektricitätsquelle sind diese Zünder

nicht durchaus sicher. Es bilden sich nämlich auf den Contactspitzen (den Zündern) starke

Niederschläge aus den Verbrennungsrückständen, welche bald verhindern, daſs ein

Funken zwischen beiden Spitzen überspringt; die Zündung wird also unterbrochen. Um

diesen Uebelstand zu beseitigen, schlägt S. Marcus in

Wien (* D. R. P. Nr. 25947 vom 20.

Mai 1883) vor, die sich gegenüber stehenden Spitzen dadurch von

Niederschlägen frei zu halten, daſs dieselben beständig auf einander gleiten, sich

also blank scheuern; dabei sollen auch jedesmal feine Metalltheilchen losgerissen

werden, welche bei der Funkenbildung mit ins Glühen gerathen und so die

Zündfähigkeit wesentlich erhöhen. Dieses Schleifen der Contacte an einander kann

sowohl durch Hin- und Herbewegung des einen Zündstiftes (vgl. Fig. 17 Taf. 13), als

auch durch Drehung desselben (Fig. 18) bewirkt

werden.

Die Marcus'sche Zündvorrichtung ist

in Fig. 19

bis 23 Taf.

13 dargestellt. Die aus einem cylindrischen Eisenringe geschnittenen Stücke B und B1 bilden die Pole eines kräftigen Magnetmagazins,

welches aus einer Anzahl Magnetstäben c und der an

diese geschraubten Eisenplatte q gebildet wird. Eine

viereckige Platte J aus beliebigem Material, welches

durch den Magnetismus nicht erregt wird, bedeckt und befestigt die ringförmige

Stirnseite desselben. Die Stäbe c sind radial um die

Ringstücke derart gruppirt, daſs je die halbe Anzahl der Magnetstäbe zu einem

gemeinsamen Magnetpole vereinigt ist. Zwischen den Polen dieses Magnetes befindet

sich der um die Achse D drehbare Eisenanker F, welcher aus dem cylindrischen Mittelstücke f und den beiden Endplatten f1 und f2 zusammengesetzt ist. Um den cylindrischen Theil

des Ankers ist auf einer isolirenden Spule die isolirte Kupferspirale g gewunden, deren Anfang mit dem metallischen Körper

des Apparates und deren Ende mit dem auf der Achse D

sitzenden und von ihr isolirten Ringe h fest verbunden

ist. Die beiden Platten i und i1, welche an den Anker geschraubt sind,

dienen zur Befestigung und Verbindung der aus zwei Theilen bestehenden Achse D mit dem Anker F.

Zwischen dem Ringe h und der Drahtklemme k stellt die Schleiffeder h1 mit dem Metallstücke w eine leitende metallische Verbindung her. Die

Drahtklemme k ist von der Deckplatte J, an welcher sie durch eine nicht leitende Hülse

befestigt ist, isolirt. Die Achse D findet einerseits

in der Platte J und andererseits in der eisernen

Bodenplatte c1 ihre

Lagerung und ragt auf beiden Seiten durch dieselbe hervor.

Auf die Achse D ist ein Hebel q aufgesetzt, welcher von dem Stifte r mitgenommen wird (vgl. Fig. 21). Derselbe

befindet sich an der Scheibe s, welche excentrisch zur

Achse D gelagert ist und mittels eines Bandes y von einer Antriebscheibe W aus betrieben wird. Durch die Anwendung einer solchen Kurbelschleife

wird der Welle D bezieh. dem Strom erzeugenden Anker

eine ungleichförmige Geschwindigkeit ertheilt.

Die gleichmäſsige Bewegung der Scheiben s und W wird dadurch erzielt, daſs ein mit

Warzen versehenes Stahlband y um die Scheiben s und W geführt ist,

welches mit seinen Warzen in entsprechende Vertiefungen dieser Scheiben eingreift

und dadurch am Gleiten verhindert ist. Durch die Ausdehnung der Polschuhe des

Magnetmagazins auf die ganze Breite der Eisenstücke einestheils, sowie durch die

Anwendung der Kurbelschleifbewegung zum Antriebe der Erregungsspirale anderentheils

wird der Anker während seiner Umdrehung behufs Erzielung einer möglichst

vollkommenen magnetischen Sättigung thunlichst lange der Wirkung des Magnetmagazins

ausgesetzt, während die Stromunterbrechung rasch erfolgt.

Auf der Achse A (vgl. Fig. 20) sitzt eine

Formscheibe w, welche den Zündstift z, der isolirt und gasdicht in den Explosionsraum

eingeführt ist, langsam bewegt und über die Nase u1 rasch abfallen läſst. Dem freien Ende des Stiftes

z steht von der Gegenseite ein Stift z1 gegenüber, ähnlich

wie in Fig.

17, aber in lothrechter Lage. Wenn der Stift z hineingedrückt wird, was in Folge der beschriebenen Anordnung nur sehr

langsam erfolgt, kommen die freien, in den Explosionsraum ragenden Stiftenden z und z1 in schleifenden Contact und entfernen sich, sobald

die Nase u1 dies

bedingt, rasch von einander. Die in gegen einander isolirte Contactgeber z und z1 auslaufenden Enden der magnetelektrischen Spirale

gelangen demnach im Inneren des Explosionsraumes bald in Berührung, bald trennen sie

sich wieder von einander. Durch das rasche Entfernen der beiden Zündstiftspitzen von

einander entsteht ein elektrischer Funken, durch welchen das Gasgemenge entzündet

wird. Diese Zündbewegung muſs mit der Bewegung des Strom erzeugenden Magnetinductors

derart übereinstimmen, daſs während der Magnetisirung des Strom erregenden

Eisenkernes sich die metallischen Contactspitzen des Zünders berühren, an einander

schleifen, sich hingegen im Augenblicke der Entmagnetisirung oder des Polwechsels

rasch von einander entfernen. Die drehende Bewegung des Stiftes z erfolgt durch Kegelräder.

An die beschriebenen Zündvorrichtungen reihen sich noch solche, welche nicht durch

eine Flamme oder einen Funken, sondern allein durch die Berührung des Gasgemenges

mit einem stark erhitzten Körper wirken sollen.

Nach einem Vorschlage von W. Lehmann in

Leipzig (* D. R. P. Nr. 3299 vom 11.

April 1878) wird auſserhalb der Maschine eine Platinnadel durch eine Bimsen'sche Flamme erhitzt und dann durch eine mit

Ventil oder Schieber verschlieſsbare Oeffnung im gewünschten Zeitpunkte in den

Arbeitscylinder eingeführt. Selbstverständlich läſst sich dieser Vorschlag nur bei

Maschinen anwenden, welche ohne Verdichtung des Gemisches arbeiten.

Dagegen ist die Zündvorrichtung von L, Funk in Aachen

(Erl. * D. R. P. Zusatz Nr. 7408 vom 22. März 1879) auch für Compressionsmaschinen

anwendbar. Hier steht mit dem Explosionsraume des Arbeitscylinders eine nach innen

offene, nach auſsen geschlossene Röhre aus Platin in Verbindung, deren Oeffnung in

dem Cylinder aber durch einen gesteuerten Schieber verstellbar ist. Dieselbe wird

auſsen durch eine Flamme stark erhitzt. Soll die Zündung im Cylinder erfolgen, so

öffnet der Schieber dem Gemenge im Cylinder den Zugang in diese Röhre, so daſs in

Folge der starken Erhitzung an den Wandungen die Entzündung stattfindet.

Wie weit Daimler diese Zündungsart ausgebildet hat, ist

bereits (1884 254 * 410) beschrieben.

Mg.

Tafeln