| Titel: | K. Pfister's Wasserrad. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 208 |

| Download: | XML |

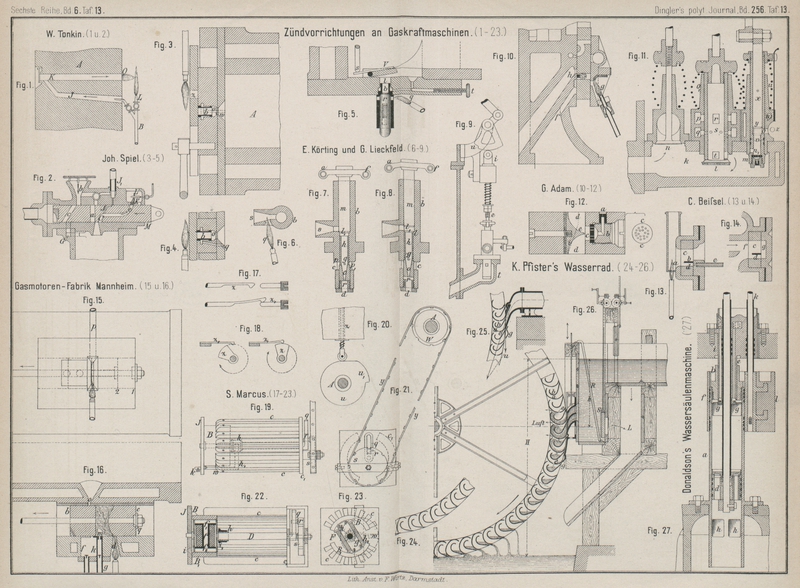

K. Pfister's Wasserrad.

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Pfister's Wasserrad.

Das Bestreben, bei Wasserrädern die Wahl kleinerer Durchmesser und gröſserer

Umfangsgeschwindigkeiten bezieh. Umlaufzahlen ohne Beeinträchtigung des

Wirkungsgrades zu ermöglichen, hat K. Pfister in

Freising bei München (* D. R. P. Kl.

88 Nr. 29199 vom 15. Februar 1884) auf den Gedanken gebracht, bei

rückschlächtigen Rädern einen Theil des Gefälles durch Actionswirkung und den Rest

durch Wirkung des Aufschlagwassers vermöge seines Gewichtes auszunutzen (vgl. Zuppinger 1884 252 *

190).

Das diesem Grundsatze entsprechend ausgeführte Rad ist, wie Fig. 26 Taf. 13

veranschaulicht, durch einen ganz eigenthümlichen Schaufelbau gekennzeichnet. Jede der beiden genannten Wirkungen erfolgt an

besonderen Schaufeln: die Actionswirkung an den entsprechend gekrümmten Schaufeln

a, an welchen das Wasser entlang gleitet, um

schlieſslich in die darüber liegende Schaufel b

überzustürzen, in welcher es bis zum Austritte durch sein Gewicht wirkt. Der

Austritt selbst wird dadurch, daſs die beiden Schaufeln a und b sich am äuſseren Radumfange bis auf

einen sehr engen Spalt nähern, verhältniſsmäſsig sehr spät erfolgen, weil das Wasser

nur unter einem gewissen Drucke durch den Spalt ausflieſsen kann, ein Umstand,

welcher den Wirkungsgrad des Rades erhöhen muſs.

Die Umfangsgeschwindigkeit u wird am vortheilhaftesten

so im Verhältnisse zur Austrittsgeschwindigkeit c des

Wassers aus dem Leitapparate (Coulisseneinlaufe) angenommen, daſs das Wasser beim

Verlassen der Actionsschaufel gerade noch so viel Geschwindigkeit besitzt, um in die

obere Schaufel bezieh. Zelle übertreten zu können. Pfister setzt gewöhnlich: c=0,85\,\sqrt{2\,g\,h} bis

0,9\,\sqrt{2\,g\,h} und u ∾ 0,5

c. Da aber trotzdem etwas Wasser in der

Actionsschaufel zurückbleiben wird, welches der Schaufelform wegen sehr bald zum

Ausgieſsen käme, so ist durch kleine Löcher bei e dem

Wasser das Ablaufen von der Actionsschaufel in die darunter befindliche Zelle b ermöglicht. Zur Erreichung desselben Zweckes kann

auch die Actionsschaufel a etwas gegen die darunter Hegende Schaufel b zurückgesetzt sein (vgl. Fig. 24), so daſs bei

tiefer Neigung das Wasser durch den Spalt zwischen den beiden Schaufeln zurücktreten

kann.

Da kein Radboden vorhanden ist, hat die durch das eintretende Wasser verdrängte Luft

freien Austritt. Beim Leitapparate kann die oberste Schaufel in Führungen beweglich

angeordnet werden, um bei veränderlichen Wassermengen von Hand oder durch einen

Regulator selbstthätig verstellt zu werden. Das unter dem Leitapparate angebrachte,

entsprechend gebogene Blech g soll beim Einlaufe

allenfalls verspritztes Wasser noch den unteren Schaufeln zuführen.

Die Schütze S dient sowohl als Leerschütze, als auch als

Reinigungsvorrichtung für den Rechen R, indem bei

zeitweiligem Oeffnen derselben durch die groſse Ausfluſsgeschwindigkeit des Wassers

die vor dem Rechen lagernden Verunreinigungen mit in den Leerlauf L gerissen werden.

Fig. 25 zeigt

einen Einlauf in Verbindung mit einer Rohrleitung für gröſsere Gefälle und kleinere

Wassermengen.

Tafeln