| Titel: | F. A. Schöpfleuthner's Vorlage zur Abführung durch Condensation gewonnener ätherischer Flüssigkeiten. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 221 |

| Download: | XML |

F. A. Schöpfleuthner's Vorlage zur Abführung

durch Condensation gewonnener ätherischer Flüssigkeiten.

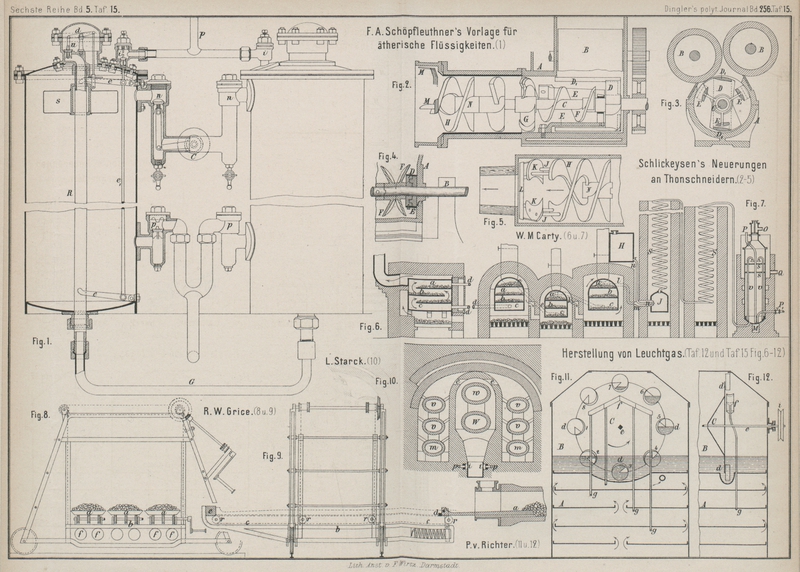

Mit Abbildung auf Tafel

15.

Schöpfleuthner's Vorlage für ätherische Flüssigkeiten.

Dämpfe lassen sich unter dem Drucke der Atmosphäre niemals vollständig

niederschlagen, wenn dies unter Ausschluſs jedweden Absorptionsmittels im einfachen

Kondensator durch Wärmeentziehung geschieht; es wird in allen Fällen ein permanentes

Gas zurückbleiben, dessen Vorhandensein in gewissen Fällen höchst unangenehm werden

kann. Kommen aber leichtflüchtige Substanzen in Betracht, so können offene Gefäſse

hinter dem Condensator ferner dadurch schädlich werden, daſs die bereits abgekühlte

Flüssigkeit in der freien Luft theilweise verdunstet, wie dies bei reinem Aether

thatsächlich der Fall ist, welcher als Feind allen Fettes überdies die Anwendung

einer Pumpe nicht zuläſst, und, wenn auch nicht Vergiftungs- oder Explosionsgefahr

zu eigenen Hilfsmitteln zwingen, die Fortschaffung oder fernere Verwendung eine

besser entsprechende Einrichtung dennoch nöthig machen kann. Zur ununterbrochenen

Ableitung solcher Flüssigkeiten ist ferner nothwendig, daſs der sogen. Automat –

anders soll es ja nicht geschehen – aus zwei zusammenarbeitenden Theilen besteht,

wie in Fig. 1

Taf. 15 im Schnitte und in Ansicht dargestellt ist. Ein solcher Apparat bedarf

keiner Beaufsichtigung, indem derselbe beim Betriebe mit dem Condensator gleichen

Schritt hält.

Denkt man sich durch ein in der Achse eines cylindrischen Gefäſses durch dessen Boden

nach aufwärts ragendes Rohr R die Verbindung mit einer

Gasglocke bei G hergestellt, so kann bei übrigens

allseitigem dichten Verschlusse ohne weiteres Flüssigkeit zugeführt werden, da

sowohl die im Gefäſse eingeschlossene, als von der eingeleiteten Flüssigkeit dort

ausgeschiedene Luft – hier also Gas – ohne Schwierigkeit durch das senkrechte Abzugsrohr

R entweicht. Wird beim höchsten Stande der

eingeleiteten Flüssigkeit, das Abzugsrohr geschlossen und bald darauf ein Luftstrom

aus einem Preſscylinder bei P eingeleitet, so macht die

gewünschte Entleerung in höher oder entfernt stehende Behälter durch ein am Boden

der Vorlage mündendes weiteres Rohr keine Mühe. Ist dieses Prinzip an sich schon

höchst bequem, so ist die Construction eines sogen. Automaten ohne jede

Schwierigkeit, da bei Vermeidung von Stopfbüchsen, Durchbrechungen, Ventilen und

Hähnen nach auſsen durchwegs solche Verschlüsse, welche Aether nicht angreift (wie

Blei Glycerin, Schellack und Hanf), ohne weiteres angewendet werden können, wie dies

auch aus der Zeichnung hervorgeht.

Das aus Blech hergestellte Gefäſs trägt zunächst am Deckel einen Ventilkopf, in

dessen nach abwärts gerichtetem Muffe ein durch den Boden eingeführtes Rohr R geschraubt und durch einen Bleiring abgedichtet ist,

während ein Ventil u so an einem Doppelhebel d hängt, daſs es durch eine am gegenüber liegenden Ende

frei herabhängende Stange geöffnet oder geschlossen und damit die Verbindung

zwischen Gefäſs und Rohr R hergestellt oder

unterbrochen werden kann. Am Boden ist das Rohr R aus

bekannten Gründen bloſs durch eine Stopfbüchse, doch mit Bleieinlage, gut

abgedichtet und geht wagerecht zum zweiten Gefäſse und eine Abzweigung führt nach

der Gasglocke bei G. Um dieses Abzugsrohr R ist ein Schwimmer s

geschoben, welcher ohne Reibung auf und nieder geht, wenn Füllung oder Entleerung

dies veranlaſst, und an den Grenzen seiner Bahn auf wagerecht an der Gefäſswand

drehbar befestigte Hebel e drückt, welche durch

Vermittelung einer senkrechten Verbindungsstange e1 sowohl das Ventil u,

als auch das daneben getrennt aufgeschraubte und mit dem Preſscylinder bei P in Verbindung stehende Ventil i öffnen bezieh. schlieſsen. Der obere Hebel e drückt nicht unmittelbar auf die vom Doppelhebel d herabhängende Stange, sondern mit der darüber geschraubten Feder, so

daſs nach Schluſs des Ventiles u der Hebel noch

fortbewegt werden kann. Hierbei schiebt sich auch eine unter dem Ventile i über die Verbindungsstange e1 der Hebel e geschobene Spiralfeder zusammen, so daſs letztere, nachdem die Stange

e1 selbst das

Ventil aufgestoſsen hat, das Ventil hoch hält. Strömt jetzt durch i Preſsluft zu, so findet sie den Weg nach der

Gasglocke durch Ventil u geschlossen; es muſs daher die

eingeführte Flüssigkeit unter dem Drucke der Preſsluft durch das hierfür angebrachte

Ventil p entweichen; wenn der Schwimmer s in Folge dessen wieder am Boden anlangt, trifft er

gegen den unteren Hebel e und zieht auch die

Verbindungsstange e1

nieder, so daſs das Ventil i frei wird und sich unter

dem darüber lastenden Luftdrucke sicher schlieſst, so daſs jetzt der fernere Abfluſs

nur noch unter der Expansivkraft des eingeschlossenen, übrigens sehr beträchtlichen

Luftvolumens sich fortsetzt, bis endlich der Flüssigkeitsspiegel so weit gesunken

ist, daſs auch das

Ventil u, das der Entlastung wegen aus zwei in einander

liegenden Kegeln besteht, sich öffnet und alle Luft nach der Gasglocke bei G entweicht. In diesem Augenblicke hört der Druck im

Gefäſse auf; das Abfluſsrohr R würde sich jetzt nach

rückwärts entleeren, wenn nicht das Ventil p sich

gleichzeitig schlieſsen würde.

Der Zufluſs geschieht ebenfalls durch ein Ventil, welches in vorliegender Ausführung

über dem Entleerungsventile p liegt; beide stehen mit

jenen des zweiten Gefäſses in Verbindung und es bildet das Ganze einen symmetrisch

ausgeführten Apparat, zu welchem bloſs drei Rohre führen. Damit die Entleerung auch

tief genug möglich wird, steht das Ventil p im

Gefäſsinneren mit einem Rohre in Verbindung, dessen freies Ende fast den Boden

berührt; weil durch Herabfallen der Flüssigkeit eine bedeutende Verdunstung

herbeigeführt würde, reicht auch vom Einlaufventile n

ein Rohr bis zum Boden der Vorlage, beide jedoch so nahe an der Wand, daſs der

Schwimmer ungehindert vorbei kann. Die Einlaufventile n

sind durch ein Gestänge im Inneren der Rohre und Gehäuse so verbunden, daſs eines

derselben offen steht, wenn das andere geschlossen ist. Wird der Condensator (bei

C) in Gang gesetzt, so flieſst die Flüssigkeit in

die Ventilgehäuse n und durch das betreffende offene

Ventil in die Vorlage. Ist dieselbe voll, so beginnt das vorhin beschriebene Spiel,

nämlich das Ventil u schlieſst sich zuerst, dann öffnet

sich i und der Luftdruck sucht das Gefäſs zu entleeren

und zwar sowohl durch p, als auch durch das

Einlaufventil n. Nachdem aber der von der Flüssigkeit

auf das Kegelventil n ausgeübte Stoſs ohnehin den

Schluſs herbeizuführen sucht, kommt diesem auch noch jene durch die im gegenüber

liegenden Ventilkopfe verursachte Strömung nach der noch leeren Vorlage zu statten;

die Flüssigkeit öffnet sich ihren Weg und, sobald auf Ventil n der Druck herrscht, ist auch an ein Oeffnen nicht mehr zu denken, da

einerseits die bereits eingeschlagene Stromrichtung, andererseits aber die Reibung

in dem Gestänge dies gänzlich verhindern.

Um zu sehen, was aus dem Condensator nach der Vorlage flieſst, d.h. in welchem

Zustande die Flüssigkeit aus der Destillirblase kommt, sind die Einlaufventilköpfe

an ihren unteren Enden mit Hähnen ausgerüstet, welche jederzeit gestatten, eine

Probe zu entnehmen, gleichzeitig auch eine allenfalls nöthig werdende Reinigung

vorzunehmen.

Der beschriebene Apparat ist für ein chemisches Laboratorium bestimmt, weshalb

derselbe nur je 50l Fassungsraum erhielt; bei

einer für industrielle Zwecke bestimmten Ausführung wurden andere entsprechendere

Verhältnisse gewählt.

Tafeln