| Titel: | Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der Gesundheitsausstellung in London 1884. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 262 |

| Download: | XML |

Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der

Gesundheitsausstellung in London 1884.

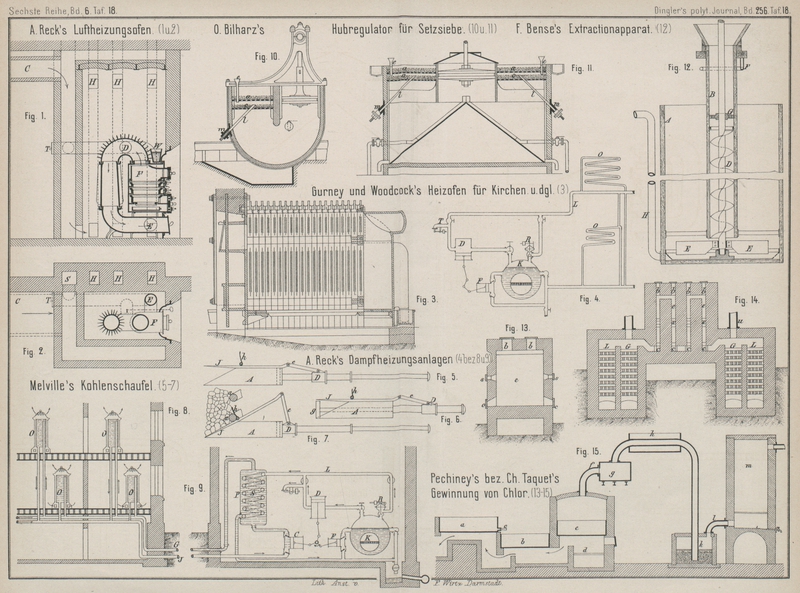

Patentklasse 36. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 18.

Heizungswesen auf der Londoner Gesundheitsausstellung.

Die im vergangenen Jahre zu London abgehaltene internationale Gesundheitsausstellung

hat auf dem Gebiete des Heizungs- und Lüftungswesens nicht viel Bemerkenswerthes

gebracht; es waren, den englischen Verhältnissen entsprechend, zahlreiche

Kaminfeuerungen und Schlotaufsätze ausgestellt, dagegen Gegenstände für

Centralheizung und Centrallüftung nur in geringer Zahl vorhanden, Pläne und Modelle

von Heizungs- und Lüftungsanlagen fehlten in dem englischen Theile der Ausstellung

fast vollständig und fanden sich hauptsächlich bloſs in den französischen,

belgischen und amerikanischen Abtheilungen vor. Zur Kennzeichnung des Standpunktes,

auf welchem die englische Heizungs- und Lüftungstechnik zur Zeit steht, seien in

Folgendem die hierher gehörigen Ausstellungsgegenstände kurz angegeben.

I) Einzelheizungen.

Kamine und Kaminöfen mit Kohlenheizung. Ein

Theil dieser zahlreich vorhandenen Heizvorrichtungen war schon auf der sogen. Smoke Abatement Exhibition in London 1881/82

ausgestellt; die auf derselben ausgeführten Versuche ergaben, daſs für offene

Kaminfeuerungen durch Nachfüllung der Kohle von unten

der beste Erfolg bezüglich Rauchverzehrung und Kohlenersparniſs erzielt wurde; es

müssen dabei die aus dem frischen Brennmateriale sich entwickelnden Gase durch die

oberen glühenden Kohlenschichten ziehen und werden dabei, wenn noch für eine gute

Mischung mit Verbrennungsluft gesorgt ist, vollkommen verbrannt, so daſs eine starke

Wärmeentwickelung entsteht und die Bildung von Rauch verhütet wird.

Dieses Nachfüllen von unten kann mit Hilfe der von W. S.

Melville in London angegebenen Handschaufel

bei jeder gewöhnlichen Kaminfeuerung leicht geschehen. Wie Fig. 5 bis 7 Taf. 18 zeigen, besteht

die Schaufel aus einem flachen Kasten A, in welchen

nach Zurückziehen des Klappdeckels J, der mit der

verschiebbaren Hülse D durch Gelenkstange e verbunden ist, frisches Brennmaterial eingebracht

wird; die Schaufel wird dann mit der Stellung des Deckels J, wie sie in Fig. 7 dargestellt ist,

unter die brennenden Kohlen geschoben, wobei die Feder h sich gegen die Roststäbe a legt und dadurch

die richtige Schaufelstellung bestimmt. Durch eine gleichzeitige Rückwärtsbewegung

der Hülse D und Vorwärtsbewegung des im Kasten A befindlichen Kolbens g

wird der Deckel geöffnet und dadurch das Brennmaterial gehoben sowie die frische

Kohle aus der Schaufel A vorwärts unter die brennende

Kaminkohle geschoben; hierauf wird die Schaufel herausgezogen.

Die Vortheile der Unterfeuerung will Potter in London

durch Anordnung eines um zwei wagerecht gelagerte Zapfen drehbaren Cylinderrostes

erzielen, indem in denselben die frischen Kohlen nach Oeffnung einer Rostthür

eingebracht werden, die Thür geschlossen und darauf der Rost um 180° gedreht wird,

so daſs die frischen Kohlen nach unten, die bereits brennenden nach oben kommen.

Mit einer Einfüllung der Kohlen von hinten ist der von Musgrave und Comp. in Belfast ausgestellte Kamin versehen. In der Rückwand

ist eine Kammer, zur Aufnahme des frischen Brennmaterials bestimmt, angebracht; nach

Einfüllung der Kohlen wird die dicht schlieſsende Füllthür geschlossen. Der

Füllschacht mündet nahe über dem Roste, welcher gleichfalls mit Kohlen bedeckt wird.

Die im Füllschachte durch die Hitze der vorbeistreichenden Feuergase sich

entwickelnden Gase müssen durch die glühende, vor der Ausmündung des Füllschachtes

liegende Kohlenschicht streichen, wobei sie verbrannt werden. Die Zuführung der

Kohle aus der Kammer auf den vorliegenden Rost kann durch eine am Apparate selbst

angebrachte Vorrichtung oder mittels des Schüreisens oder einer Krücke bewirkt

werden. Der Füllschacht nimmt den täglichen Kohlenbedarf auf; bei Verwendung magerer Kohlen, welche im

Schachte nicht zusammenbacken, wird der Kamin eine verhältniſsmäſsig gute Ausnutzung

des Brennmaterials ergeben.

Brown und Green in Luton hatten Kamine ausgestellt, bei

welchen der Boden des Feuerraumes massiv, die Rückwand unten als Rost, oben als in

den Feuerraum vorspringende Platte aus feuerfestem Thon gestaltet ist; durch die

letztgenannte Form soll die Flamme zusammengedrängt und die aus den hinten liegenden

Kohlen sich entwickelnden Destillationsgase sollen an der verengten Stelle durch die

Flammen geleitet werden, um ihre vollständige Verbrennung zu bewirken. Dicht unter

der massiven Bodenplatte ist eine zweite Platte angeordnet; durch den Raum zwischen

beiden zieht die zur Verbrennung nothwendige Luft, erhitzt sich hierbei an der

heiſsen Bodenplatte und zieht hierauf durch die Oeffnungen der rostartigen Rückwand

in den Feuerraum. – Ein anderer Kamin derselben Firma ist mit einer Einrichtung

versehen, mittels deren das Eindringen groſser Mengen von Zimmerluft in den

Schornstein, wodurch derselbe zu sehr abgekühlt wird, verhütet werden kann. Es ist

hierzu hinter der wie bei dem vorher beschriebenen Kamine vorspringenden Rückplatte

ein zweiter Rauchabzug angeordnet, an dessen Mündung in den Schornstein eine Klappe

angebracht ist, während die Einmündung des Feuerraumes in den Schornstein mit einer

Registerthür versehen ist; Klappe und Thür sind gekuppelt, so daſs sie nur

gleichzeitig bewegt werden können. Der Bodenrost ist nach hinten aufwärts gewölbt

geformt, damit die Wärme ausstrahlende Feuerfläche und die freie Rostfläche

möglichst groſs werden. Der hintere Rauchabzug führt unten hinter der Kohlenschicht

ab, so daſs bei geöffneter Klappe die Verbrennungsgase rückwärts durch die

brennenden Kohlen hindurch nach dem Schornsteine ziehen müssen, wodurch auch die

vollständige Verbrennung der Gase annähernd erzielt werden kann, wenn auch nicht in

dem Maſse wie bei den Kaminen mit Unterfeuerung. Hierbei ist die Registerthür fest

geschlossen, so daſs nur ein Abzug der Zimmerluft nach dem Schornsteine in einer

geringer Lüftung entsprechenden Weise erfolgt, Soll eine Entfernung der Abluft in

stärkerem Maſse stattfinden, so wird die Registerthür entsprechend geöffnet, wodurch

der hintere Abzug zugleich mehr oder weniger geschlossen wird, so daſs die

Verbrennungsgase mit der Abluft meist unmittelbar aufwärts nach dem Schornsteine

ziehen.

Barnard, Bishop und Barnard in London, J. Nelson und Söhne in Leeds, sowie Herring und Sohn in Chertsey hatten offene Kamine ausgestellt, welche auch mit

vorspringender Rückwand versehen waren: bei den Kaminen der letztgenannten Firma ist

der untere Theil der Rückwand beweglich angeordnet, so daſs derselbe zur

Verkleinerung des Feuerraumes vorwärts geschoben, zur Erneuerung auch leicht

herausgenommen werden kann; bei diesem Kamine ist auch eine Einführung vorgewärmter Luft in die Flammen

eingerichtet, indem diese Verbrennungsluft hinter der beweglichen Rückplatte

aufwärts zieht, sich hierbei erhitzt und über der Platte in den Feuerraum tritt.

Die Vorwärmung der Verbrennungsluft ist auch bei dem von

R. Cox in London ausgestellten Kamin angeordnet,

indem wie bei Brown und Green die Luft sich in einem

engen Raume zwischen der Bodenplatte des Feuerraumes und einer darunter angebrachten

Platte erwärmt, hier aber theils unmittelbar durch einige in der Mitte der massiven

Bodenplatte angebrachte Oeffnungen zu den Kohlen tritt, theils zu denselben durch

die Oeffnungen der als Rost gebildeten Rückwand des Feuerkorbes gelangt,

Eine fast vollständige Abschlieſsung des Schornsteines vom Zimmer ist bei dem von W. Stobbs in London ausgestellten Kamin zu erreichen;

der Feuerkorb liegt frei in einer Nische des zu erwärmenden Raumes, über dem Korbe

führt nahe der Rückwand eine Platte mit Schieber hoch, hinter welcher eine zweite

Platte pendelartig aufgehängt ist und vom Zimmer aus eingestellt werden kann. Der

Feuerkorb steht etwas von der Wand ab; seitlich sind die durch die genannten Platten

gebildeten, zum Schornsteine führenden Kanäle geschlossen. Es wird nun Luft aus dem

Raume theils von vorn und unten zu den Kohlen treten, theils hinter dem Feuerkorbe

aufwärts ziehen, sich dabei erwärmen und dann je nach der Einstellung der

Pendelplatte mehr oder weniger sich mit den hinter die vordere feste Platte

abziehenden Verbrennungsgasen mischen und mit diesen verbrennen. Der Abzug der Gase

wird dabei durch Einstellung des an der vorderen Platte befindlichen Schiebers so

verengt, daſs keine Zimmerluft an dieser Stelle mit abziehen kann.

Edwards und Sohn, sowie Benham

und Söhne, beide in London, hatten Kamine ausgestellt, bei welchen die

Verbrennung der Kohle sich von oben nach unten vollzieht und der tiefe

Brennstoffraum den täglichen Bedarf an Kohlen aufnimmt. Zur Regelung des

Luftzutrittes dient ein vor den vorderen Roststäben des Feuerraumes beweglicher

Schieber, welcher entsprechend der nach unten fortschreitenden Verbrennung niedriger

gestellt wird (vgl. 1884 254 93). Dieser Kamin ist mit einer Lufterhitzungskammer

versehen, die zwischen dem Feuerraume und der Wand angeordnet ist; die frische, von

auſsen eingeleitete Luft zieht in der Kammer aufwärts, erwärmt sich hierbei und

tritt in das Zimmer je nach Einstellung eines Schiebers aus.

Bei dem von Thompson in London ausgestellten Kamine ist

der hintere Theil des Bodenrostes um eine wagerechte Achse derart beweglich gemacht,

daſs ein Gegengewicht stets diesen Rosttheil in lothrechte Stellung zu bringen

sucht. Die Kohlen werden in den hinteren Theil des Feuerraumes eingebracht und

halten durch ihre Schwere den Klappenrost nieder; die Verbrennung der Kohlen findet

auf dem vorderen Rosttheile statt. Die Zuführung der Verbrennungsluft ist derart abgeordnet, daſs die

Luft durch die hohle Rückwand abwärts zieht, sich hierbei erwärmt und hierauf durch

den Aschenraum nach dem vorderen, festliegenden Rosttheile gelangt. Die auf dem

Klappenroste liegenden Kohlen verkoken, da eine unmittelbare Verbindung dieses

Theiles des Feuerraumes mit dem Schornsteine durch entsprechende Stellung einer

Klappe aufgehoben wird; die entstehenden Gase ziehen abwärts in den Aschenraum,

mischen sich dort mit der zuströmenden erwärmten Luft und ziehen hierauf gemeinsam

durch den Vorderrost in die brennenden Kohlen, so daſs allerdings eine möglichst

vollkommene Verbrennung wie bei der Unterfeuerung eintreten kann. Der hintere

Klappenrost schiebt dabei fortwährend die auf ihm liegenden Kohlen vorwärts in die

glühende Kohlenschicht, indem das Gegengewicht den Rost stets lothrecht zieht.

Bei dem von J. Petter in Yeovil ausgestellten Kamine

liegen die Kohlen auf einer mit feuerfestem Thone ausgefütterten gewölbten

Bodenplatte, die Verbrennungsluft tritt durch den an der tiefsten Linie derselben

angebrachten kurzen Rost; die Rauchgase ziehen nach beiden Seiten ab, so daſs die

noch nicht verbrannten Gase zum gröſsten Theile noch durch die Flammen ziehen

müssen. Diese Kamine mit seitlichem Zug sind bezüglich der Ausnutzung des

Brennmaterials nach den erwähnten Versuchen Clark's

etwas besser als die gewöhnlichen Kamine, bei welchen die Rauchgase unmittelbar

aufwärts nach dem Schornsteine ziehen.

Mehrere der ausgestellten Kamine waren mit Luftheizkammern versehen, durch welche entweder die Zimmerluft, oder

frische Auſsenluft geleitet werden kann, um sie vor Eintritt in den zu heizenden

Raum zu erwärmen. Hierher gehören die in Vorhergehendem schon mitgetheilten Kamine

von Edwards und Sohn, Boyd und Sohn, ferner der in

Deutschland patentirte Kamin von Veaux Ducruix in

Beaujeu (vgl. 1884 254 93). Ferner ist zu nennen der von

Steel und Garland in London ausgestellte Kamin, bei

welchem die Heizkammer hinter der Rückwand des nischenförmigen Feuerraumes

angeordnet ist und die guſseisernen Wände des letzteren mit in die Kammern

einragenden lothrechten Rippen zur Vergröſserung der Heizfläche versehen sind.

Dieser Kamin ist ferner mit einem eigenthümlichen Abzüge der Feuergase versehen;

dieselben werden nämlich durch an den Seiten und der Rückwand angebrachte Roste in

eine unter dem Feuerherde liegende Kammer geführt und in derselben mit vorgewärmter

Verbrennungsluft gemischt bezieh. verbrannt. Die hierdurch bezweckte

Rauchverbrennung wird allerdings dann wesentlich vom Schornsteinzuge und der

Temperatur der in die Sammelkammer eingeführten Luft abhängen. Eine Luftheizkammer

besitzt auch der Kamin von Yates, Haywood und Comp. in

London; hierbei ist die Feuerwelle mit feuerfestem Thone ausgefüttert und findet

auch eine Zuführung vorgewärmter Verbrennungsluft von der Rückwand des Feuerraumes

aus in die Flammen statt. Die in der Heizkammer erwärmte Luft zieht in einem in der Mauer angelegten

Kanäle aufwärts und tritt nahe der Zimmerdecke in den zu heizenden Raum; der

Rauchabzug führt als Rohr durch die Luftheizkammer zum Schornstein.

Einen geschlossenen Kaminofen hatte Harry Hunt in London vorgeführt; das Feuer wird durch

Glimmerfenster sichtbar gemacht; der Ofen ist auch mit Luftheizkammer versehen.

In England wird auch manchmal die Kaminfeuerung mit einer Warmwasserheizung verbunden; ein Beispiel dieser Anordnung bot der von W. und S. Deards in Harlow ausgestellte offene Kamin,

bei welchem die vorderen Roststäbe, welche das Herausfallen der Kohlen verhindern,

als Heizrohre benutzt worden. Dieselben sind dann zu einer um den Feuerherd

gewundenen Rohrschlange vereinigt, in welche das Steigrohr und Rücklaufrohr münden.

Das erhitzte Wasser wird in anderen Räumen zur Erwärmung derselben oder zu

Badezwecken u.s.w. verwendet.

Geschlossene Stubenöfen finden in England wenig

Verwendung, weshalb auch nur wenige Formen derselben ausgestellt waren. Dieselben

zeigten im Allgemeinen eine gedrängte Form, wie sie an den auch in Deutschland

vielfach verwendeten irischen Oefen von Musgrave und Comp. in Belfast (vgl. 1883 249 * 219) zum Ausdrucke gelangt. Solche kleine Oefen mit

Schüttfeuerung und Leitung frischer oder Zimmerluft durch den Ofen behufs ihrer

Erwärmung waren von Doulton und Comp., sowie von Barnard, Bishop und Barnard, beide in London,

ausgestellt. In dem französischen Theile der Ausstellung befand sich der fahrbare Ofen von Godefroy

in Versailles (vgl. 1884 254 100), ferner der Ofen von

Espéron-Morin in Le Pui, welcher auch in

Deutschland patentirt ist (vgl. * D. R. P. Nr. 29121 vom 6. Mai 1884). Aus dem in

der Ofenmitte angebrachten Feuerherde ziehen die Feuergase unmittelbar aufwärts

durch ein kurzes Rohrstück in eine Kammer, in welcher die Feuergase durch wagerechte

Platten gegen die Wände der Kammer gedrängt werden, durch dieselben ihre Wärme an

die Luft abgeben, welche zwischen dem Ofen und dem Ofenmantel durchstreicht, um dann

erwärmt durch die Ofendecke auszutreten. Die Auſsenwände des Feuerherdes und der

Kammer sind mit Blechstreifen besetzt, wodurch die Wärmeabgabe wohl erhöht wird;

jedoch liegen diese Streifen fast wagerecht, so daſs die Luft sich staut und der

angegebene Zweck nur in viel schlechterer Weise erreicht wird als durch die

gebräuchliche Anordnung von lothrechten Rippen an dem Innenofen, deren Herstellung

dazu noch viel einfacher ist.

Zu den besseren Ausstellungen auf dem Gebiete des Heizungswesens gehörte diejenige

von A. Reck in Kopenhagen; es befand sich dabei auch

ein eiserner Stubenofen, welcher aus einem Innenofen

und einem denselben umgebenden Mantel besteht, durch deren Zwischenraum frische, von

auſsen zugeleitete Luft geführt wird. Die Feuergase ziehen in einem auf dem

Feuerherde aufgebauten Cylinder aufwärts, fallen über eine in diesen eingesetzte Zunge und

ziehen dann hinter dieser abwärts nach dem zum Schornsteine führenden Rauchrohre.

Den Deckel des Innenofens bildet ein offenes Wassergefäſs behufs Anfeuchtung der

Heizluft.

Noch ist ein von Th. Potter und Söhne in London

vorgeführter Ofen zu erwähnen, welcher wieder eine Verbindung mit Warmwasserheizung

zeigte. Es sind die Wände des Feuerraumes als Wasserheizkörper gebildet; an diese

schlieſsen zwei Rohrschlangen an, welche von der zugeführten Frischluft umspült

werden, so daſs dieselbe mäſsig erwärmt dem Raume zugeleitet wird.

II) Sammelheizungen.

Unter den wenigen Gegenständen der Sammel- oder Centralheizung, mit welchen die

Londoner Ausstellung beschickt war, befanden sich auch nur einige erwähnenswerthe

Anordnungen. Die London Warming and Ventilating Company

hatte den in England sehr verbreiteten Gurney'schen

Ofen ausgestellt, welcher ein Mittelglied zwischen den Stubenöfen und den Oefen für

Luftheizung bildet, indem derselbe zur Heizung groſser Räume innerhalb oder

auſserhalb der letzteren aufgestellt werden kann. Der Ofen hat groſse Aehnlichkeit

mit dem Wolpert'schen Strahlenraumofen (vgl. 1879 234 * 458. 1883 249 * 215) und

besteht aus einem mit lothrechten Auſsenrippen versehenen Cylinder, der – mit Kokes

gefeuert – in einem ringförmigen Wasserbehälter steckt, wodurch die Befeuchtung der

Luft vermittelt wird. Dieser Gurney'sche Ofen findet

sich in zahlreichen Kirchen Englands zur Beheizung derselben verwendet, wobei

derselbe in einer unter dem Boden angelegten Heizkammer aufgestellt und von auſsen

gespeist wird. In diese Heizkammer wird durch Kanäle von verschiedenen Stellen des

Kirchenfuſsbodens die Luft geleitet, welche dann erwärmt unmittelbar durch die

gegitterte Decke der Heizkammer in den Kirchenraum zieht. Die genannte Gesellschaft

hatte den Ofen auch in einer von Woodcock verbesserten

Form ausgestellt, welche in Fig. 3 Taf. 18 gezeigt

ist. Der Ofen wird je nach der nothwendigen Heizfläche aus einer entsprechenden Zahl

von guſseisernen, mit einer umlaufenden Rippe versehenen Rahmen zusammengeschraubt,

so daſs ein Kasten entsteht, der vorn an die Wand der Heizkammer anschlieſst und

dort mit einer Stirnplatte versehen ist, welche die Feuerungsthüren enthält; an dem

hinteren gewölbten, mit radial gestellten Auſsenrippen versehenen Kastentheil

schlieſst das Rauchrohr an. Der im Ofen angebrachte Planrost wird mit Kokes

beschickt; die Auſsenrippen ragen unten wieder in eine mit Wasser gefüllte Rinne, um

eine Befeuchtung der Heizluft zu erzielen.

A. Reck in Kopenhagen hatte zwei Formen von Luftheizungsöfen ausgestellt, von welchen der eine in

Fig. 1 und

2 Taf. 18

veranschaulichte Ofen sich für kleine Heizflächen eignet und vollständig aus

Guſseisen hergestellt ist. Von der Feuerbüchse F führt

ein mit Rippen versehener Heizkörper ab, aus welchem die Rauchgase entweder schon bei 2), oder erst bei E entweichen, um durch ein Rohr nach dem Schornsteine

S zu ziehen; die Thür T dient zur Reinigung des Rauchrohres; das mit Wasser gefüllte Gefäſs W vermittelt die Anfeuchtung der Luft, welche von

auſsen durch den Kanal C in die Heizkammer geleitet

wird, dort theilweise unerwärmt unten in die nach den zu heizenden Räumen führenden

Kanälen H eintritt, theilweise sich an dem Ofen erwärmt

und nahe der Decke in diese Kanäle zieht, in welchen somit eine Mischung von warmer

und kalter Luft je nach Bedarf durch Einstellung von in den Kanälen angebrachten

Mischklappen eingeleitet werden kann. Die zweite, für groſse Heizflächen bestimmte

Form enthält eine aus Chamotte hergestellte Feuerbüchse, an welche ein

kastenförmiger, mit Rippen versehener Heizkörper anschlieſst, durch den die

Feuergase von oben nach unten, gezwungen durch zwei eingesetzte Platten, in

zickzackförmigem Wege ziehen, um aus dem unteren Zuge in das Rauchrohr zu treten,

welches in der Heizkammer aufwärts nach dem Schornsteine führt. Der Heizkasten liegt

auf Rollen, so daſs derselbe entsprechend den Temperaturänderungen sich etwas

bewegen kann. – Bei beiden Anordnungen scheint auf die nothwendige äuſsere Reinigung

der Ofenwände von dem sich ablagernden Staube wenig Rücksicht genommen zu sein,

indem die Heizkammer den Ofen so dicht umschlieſst, daſs ein Begehen derselben

behufs Reinigung kaum möglich ist.

Bei der Einrichtung der Luftheizung für Wohnhäuser trägt

Reck dem Geschmacke der Engländer Rechnung, indem

er die Heizluft aus den Stirnwänden kaminartiger Nischen in die zu heizenden Räume

ziehen läſst; die Saugschlote, welche die Abluft aus denselben zu entfernen haben,

münden in den Höhlungen dieser Nischen.

Textabbildung Bd. 256, S. 268 Für Niederdruck-Wasserheizung hatten Rosser und Russell in London mehrere Formen von Wasserheizkesseln ausgestellt, sowie Röhren, Rohrlager

u.s.w. Die Kessel zeigten die Formen, welche in Deutschland bekannt sind und

vielfache Verwendung finden (vgl. 1883 249 * 498).

Eine eigenartige Formung zeigten die von J. Keith in

London ausgestellten Heizkessel, die aus Guſseisen mit

hohlen Mänteln gebildet sind, durch welche das zu erhitzende Wasser flieſst; zur

leichteren Reinigung und Vornahme von Ausbesserungen an der Ausfütterung des

Feuerherdes bestehen die Kessel aus zwei Theilen, von welchen der eine in

nebenstehender Figur gezeigt ist. Beide Theile werden durch 4 Schrauben mit einander,

verbunden und treten die Hohlräume der Wandungen an diesen Stellen gleichfalls mit

einander in Verbindung; an dem vorderen, in der Figur abgenommenen Theile schlieſsen

Steigrohr und Rückleitung an. In ähnlicher Weise bildet Keith Wasserheizkörper, indem der gewünschten Heizfläche entsprechend eine

beliebige Zahl von Elementen, bestehend aus je 4 lothrechten Röhren, welche in einen

oberen und einen unteren Kasten münden, an diesen Kästen durch 4 Schrauben mit

einander verbunden werden.

F. Dyer in London hatte ein Wasserheizungssystem vorgeführt, welches der in Deutschland bekannten Bolze'schen Anordnung (vgl. 1883 249 500) sehr ähnlich ist.

Es sind noch Heizkörper für Wasserheizung zu erwähnen,

welche J. Weekes und Comp. in London ausgestellt

hatten; diese Heizkörper bestehen aus lothrechten Röhren, welche oben und unten in

eine Sammelkammer münden; durch die letzteren und die Röhren führen andere, durch

welche frische Auſsenluft geleitet wird, um dieselbe vor ihrem Eintritte in die

Räume zu erwärmen.

Die Heiſswasserheizung war in ihren bekannten

Einzeltheilen durch die Ausstellung der auf diesem besonderen Gebiete rühmlichst

bekannten Firma A. Perkins und Sohn in London

vertreten.

Zwei besondere Dampfheizungssysteme waren durch

Zeichnungen von A. Beck in Kopenhagen dargestellt.

Derselbe will hierbei den Abdampf der zum Betriebe einer elektrischen Beleuchtungsanlage nothwendigen Dampfmotoren zur Heizung

benutzen, um hierdurch für gröſsere Gebäude eine möglichst ökonomische Verwendung

der Betriebskraft zu schaffen. Die eine Zeichnung stellte die für das kgl.

Kunstgebäude in Kopenhagen gewählte Anordnung dar, welche in Fig. 4 Taf. 18 in

schematischer Weise gezeichnet ist. Die in den zu heizenden Räumen aufgestellten

Heizschlangen O werden durch den Abdampf der

Dampfmaschine D, welche die Lichtmaschinen treibt,

gespeist; der Druck in den Heizröhren soll dabei nur wenig über den der Atmosphäre

betragen; wenn die Heizröhren nicht den gesammten Abdampf brauchen und

niederschlagen, so steigt der Druck in den Röhren und der Zuleitung L und das durch entsprechendes Gewicht zugehaltene

Ventil bei T öffnet sich und läſst den überschüssigen

Dampf austreten. Genügt jedoch der Abdampf der Maschine D nicht zur Heizung, so sinkt der Druck in der Leitung L unter ein bestimmtes Maſs, wobei sich das Ventil R selbstthätig öffnet und frischen Dampf aus dem Kessel

K in die Zuleitung L

strömen läſst; es wird dann eine Heizung theils durch den Abdampf, theils durch frischen Dampf erfolgen, so lange die Hilfe des

letzteren nothwendig ist; dann schlieſst sich das Ventil R selbstthätig wieder. Das aus den Heizröhren O abflieſsende Niederschlagswasser wird mittels der von der Maschine D getriebenen Pumpe F in

den Kessel zurückgedrückt.

Das zweite von Reck angegebene Heizungssystem ist in

schematischer Weise in Fig. 8 und 9 Taf. 18 dargestellt.

Hierbei wird gleichfalls je nach Bedarf nur der Abdampf der zum Betriebe der

Lichtmaschinen angeordneten Dampfmaschine D zur Heizung

verwendet, oder bei selbstthätigem Oeffnen des Ventiles B auch frischer Dampf aus dem Kessel K in die

Zuleitung L eintreten, um die Heizung zu verstärken,

wenn der Abdampf nicht ausreicht. Die Leitung L führt

aber hier nicht unmittelbar nach Heizkörpern in den zu heizenden Räumen, sondern

nach einer in einem Wasserbehälter P angeordneten

Heizschlange S, durch welche das durch den Behälter

umlaufende Wasser erwärmt werden soll. Es ist durch diese Einrichtung beabsichtigt,

die Erwärmung des Heizwassers in P sowie in den an

dasselbe durch die Leitungen G und J angeschlossenen örtlichen Wasseröfen O hauptsächlich nur während der Nacht vorzunehmen,

während welcher die Dampfmaschine läuft. Hierzu sollen die Wasseröfen mit

nichtleitendem Mantel umgeben sein und die Durchleitung der Zimmerluft während der

Nacht durch entsprechende Einstellung der im Ofensockel angebrachten Klappen

abgeschlossen werden, so daſs fast keine Wärmeabgabe erfolgt. Während des Tages soll

dann der Umlauf der Luft durch den Ofen stattfinden, so daſs die eigentliche Heizung

der während der Nacht mäſsig warm bleibenden Räume dann erst erfolgt, ohne daſs eine

weitere Erwärmung des Heizwassers eintritt. Ob die Wärmeaufspeicherung im Inhalte

der Wasseröfen ausreicht, um eine Heizung der betreffenden Räume während der

Tagesstunden, in denen der Betrieb der Lichtmaschinen und damit die Heizung des

Wassers in P eingestellt ist, zu erreichen, ist

allerdings fraglich; doch erscheint immerhin die Ausführung nicht unmöglich zu sein.

Es ist noch zu erwähnen, daſs der Umlauf des Heizwassers mittels der Pumpe C ermöglicht werden soll und die Pumpe F wieder dazu angeordnet ist, das Niederschlagswasser

der Heizschlange S in den Kessel K zu drücken; beide Pumpen werden durch die Maschine

D getrieben.

Tafeln