| Titel: | Zur Gewinnung von Chlor. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 274 |

| Download: | XML |

Zur Gewinnung von Chlor.

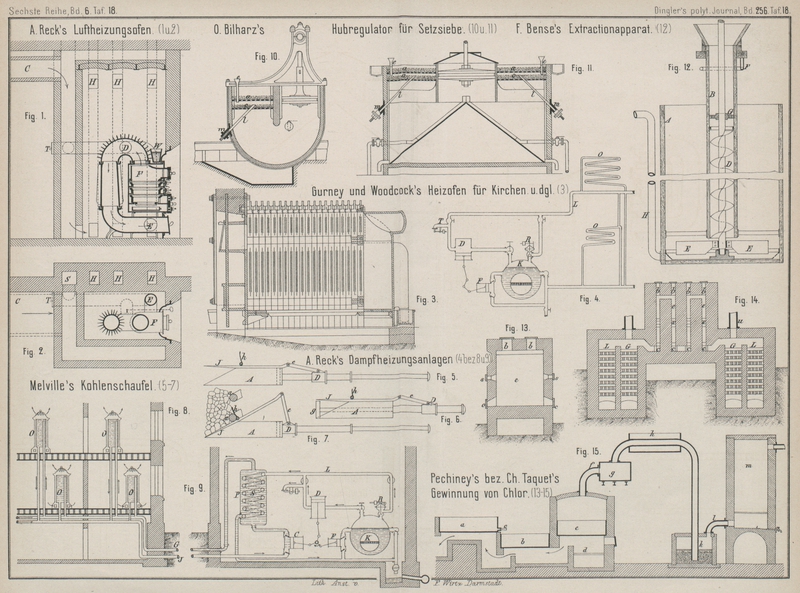

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Zur Gewinnung von Chlor.

Zur Verwerthung der Chlorcalciumrückstände der

Ammoniaksodafabrikation für die Erzeugung von Chlor werden dieselben nach Ch.

Taquel in Chauny, Frankreich (* D. R. P. Nr. 30 839 vom 17. Juni 1884) mit reiner

Kieselerde und Mangansuperoxyd erhitzt; die Zersetzung erfolgt nach der Gleichung:

CaCl2 + MnO2 +

2SiO2 = 2Cl + CaSiO3 + MnSiO3.

Die Concentration der Chlorcalciumlaugen wird in einer guſseisernen Pfanne a (Fig. 15 Taf. 18) bis zum

Erscheinen krystallinischer Chlorcalciumhäutchen bewirkt. Alsdann läſst man nach

Herausziehen des Pfropfens c die concentrirte

Flüssigkeit in das Gefäſs b laufen, um dieselbe völlig

zur Trockne zu bringen. 500k Chlorcalcium werden

gepulvert mit ungefähr 450k gepulvertem

Mangansuperoxyd und 550k Kieselsäure gemischt.

Diese Mischung wird alsdann auf der Platte e aus

feuerfesten Steinen ausgebreitet und mittels des Herdes d bis zur Rothglut erhitzt. Das Chlor entweicht durch das Rohr f in die aus feuerfesten Steinen hergestellte Kammer

g, kühlt sich in dem Kühlgefäſse h ab und gelangt in einen Steintrog k, welcher Wasser und Mangansuperoxyd enthält. Wenn nämlich das

Chlorcalcium noch etwas Wasser enthält, so bildet sich gleichzeitig Chlor und

Salzsäure: 2CaCl2 + H2O + MnO2 + 3SiO2 = 2Cl + 2HCl + MnSiO3 + 2CaSiO3.

Indem nun das Gemisch beider Gase auf Mangansuperoxyd einwirkt, zersetzt sich die

Salzsäure in Chlor und bildet Manganchlorür nach der Formel: MnO2 + 4HCl = MnCl2 +

2H2O + 2Cl. Das so erhaltene Chlor geht durch

Rohr l in den mit Chlorcalcium gefüllten Thurm m, um es dann in bekannter Weise zur Bildung von

Chlorkalk zu verwenden.

Nach Pechiney und Comp. in Salindres (*

D. R. P. Nr. 30841 vom 1. Juli 1884) werden die Chlorüre des Mangans, Magnesiums u. dgl. behufs

Zersetzung in vier mit Schaulöchern s versehene

senkrechte Arbeitskammern e der in Fig. 13 und 14 Taf. 18

skizzirten Ofenanlage eingetragen. Die zum Heizen dieser Kammern bestimmten

brennenden Gase durchziehen dieselben abwechselnd bald nach der einen, bald nach der

anderen Richtung, wie dies bei allen Regenerativöfen der Fall ist. Die Wärmespeicher

G und L befinden sich

auf jeder Seite des Ofens. Wenn eine hinreichende Wärmemenge in den Kammern

aufgespeichert ist, schlieſst man sie einerseits gegen die Feuerung, andererseits

gegen den Schornstein ab. Die zu erhitzende Masse wird alsdann durch die mit Deckeln

versehenen oberen Oeffnungen b eingefüllt und später,

ohne daſs dieselbe mit den Verbrennungsgasen in

Berührung gekommen ist, durch die unten angebrachten Thüren c wieder herausgeschafft.

Soll die Masse der Einwirkung der Luft oder irgend eines anderen Gases ausgesetzt

werden, so wird dieses in den Ofen durch den unteren Theil eines der Wärmespeicher

L eingeführt und entweicht entweder allein, oder

mit etwaigen gasförmigen Reactionsproducten gemischt durch das an der

entgegengesetzten Seite befindliche Rohr w, nachdem es

die 4 Arbeitskammern nach einander durchzogen hat.

Der Ofen wird auch zum Glühen von Natriumbicarbonat, zur

Herstellung von Kokes u. dgl. in Aussicht genommen.

Tafeln