| Titel: | Sam. Reid's selbstthätig wirkende Dampf-Schmiervorrichtung. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 296 |

| Download: | XML |

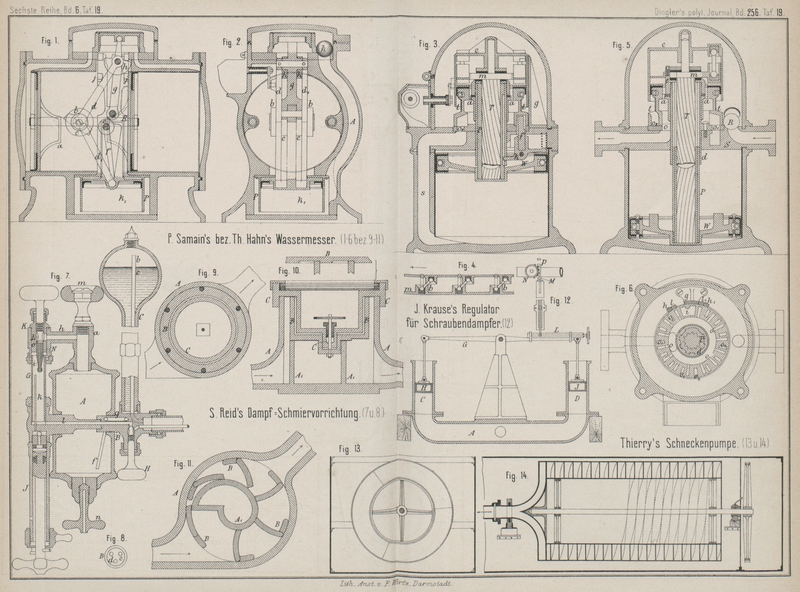

Sam. Reid's selbstthätig wirkende

Dampf-Schmiervorrichtung.

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Reid's selbstthätig wirkende Dampf-Schmiervorrichtung.

Eine recht sinnreiche, wenn auch etwas umständliche Construction zur ununterbrochenen

Schmierung von Dampfkanälen, Schieberkasten u. dgl. hat Sam. Reid

in Chicago (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 28680

vom 26. Februar 1884) angegeben; dieselbe besitzt die Eigenthümlichkeit,

daſs das Zuflieſsen des Oeles durch den Dampfdruck selbst bewirkt wird und daſs man

zugleich durch ein Flüssigkeitstandsglas den Gang des Apparates zu beobachten

vermag.

Ein cylindrischer Oelbehälter A (Fig. 7 Taf. 19) wird durch

ein mit Schraubenverschluſs versehenes Rohr a zunächst

vollständig mit Oel gefüllt. Zu beiden Seiten dieses Gefäſses sind zwei mit einander

durch das Gefäſs A hindurch in Verbindung stehende

Gefäſse angebracht, rechts der Condensator C, links das

Flüssigkeitstandsglas G, an welches unten eine kleine

Luftpumpe J angefügt ist. Der Condensator C steht durch zwei ungleich lange Rohre h und c, welche in

Bohrungen d und e (Fig. 8) des

Körpers B münden, mit der Dampfleitung in unmittelbarer

Verbindung, die durch einen in der Figur nicht sichtbaren, nach hinten liegenden

Hahn unterbrochen werden kann. Ist diese Verbindung offen, so tritt Dampf in den

Condensator, schlägt sich hier jedoch sofort nieder und flieſst vom Boden durch ein

in das Innere des Raumes C reichendes Rohr fg in das Gefäſs A ab,

woselbst sich das Wasser als specifisch schwerer am Boden ansammelt und das Oel nach

oben drängt. Das Oel gelangt nun durch den Kanal b in

ein mit ⊤-förmiger Bohrung versehenes Stück K, in

welchem ein Hahn L lothrecht verstellbar ist. Derselbe

ist mit einer Längsbohrung i und einer senkrecht zu

derselben stehenden Querbohrung o versehen. Wird dieser

Hahn geöffnet, so kann durch die beiden Bohrungen o und

i Oel in den Flüssigkeitstandszeiger G gelangen; letzterer besteht aus einem oben und unten

gegen Luftzutritt in ähnlicher Weise wie bei Wasserstandsgläsern abgedichteten

Glasrohre G, in welches ein dünnes Rohr k aus der unterhalb befindlichen Luftverdichtungspumpe

mündet. Diese Pumpe, deren allgemeine Einrichtung und Handhabung aus der Figur zur

Genüge ersichtlich ist, hat den Zweck, in dem Glasrohre G einen Luftdruck herzustellen, welcher um ein wenig gröſser ist als der

in der Dampfleitung herrschende gröſste Dampfdruck. Das aus dem Rohre i abtropfende Oel sammelt sich am Boden des Glases ff

und gelangt von hier durch den Kanal l in eine mittels

Hahn H gleichfalls verschlieſsbare Oeffnung in dem

Stücke B und von hier durch das Abfluſsrohr G in die Dampfleitung. Das Eintreten in letztere ist

durch den im Glase G herrschenden Ueberdruck möglich.

Damit jedoch ein Austreten des Oeles in das Glas G

durch den Hahn N möglich ist, muſs der auf dem Oele in

dem Gefäſse A

lastende Druck ebenso

groſs oder gröſser sein als der Luftdruck in G, was

durch die im Condensator C allmählich sich ansammelnde

Wassermenge erreicht wird, deren Druck auf die untere Fläche des Oeles im Gefäſse

A zu dem in der oberen Kuppel von C herrschenden Dampfdruck hinzukommt. Durch das hinter

dem Rohre b liegende, etwas weniger hoch stehende Rohr

c wird ein regelmäſsiger Abfluſs des

Wasserüberschusses ermöglicht. Durch die 3 Hähne m, n

und den in der Kuppel von C befindlichen Hahn ist ein

Entleeren bezieh. Füllen des ganzen Apparates möglich, während durch richtiges

Einstellen der Hähne L und H ein gleichmäſsiger Gang des Apparates erzielt werden kann.

Wenngleich die dem erwähnten Apparate zu Grunde liegende Idee eine recht gute zu

nennen ist und derselbe in neuem Zustande wohl vortrefflich wirken mag, so lassen

sich doch die Bedenken nicht unterdrücken, daſs durch die vielen kleinen Bohrungen

ein Verstopfen und Undichtwerden des Apparates fast unvermeidlich erscheint, sowie

daſs derselbe vermöge seiner verwickelten Construction beträchtlich theurer als

andere gleichgut wirkende Apparate ist.

Tafeln