| Titel: | Thierry's Schneckenpumpe. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 298 |

| Download: | XML |

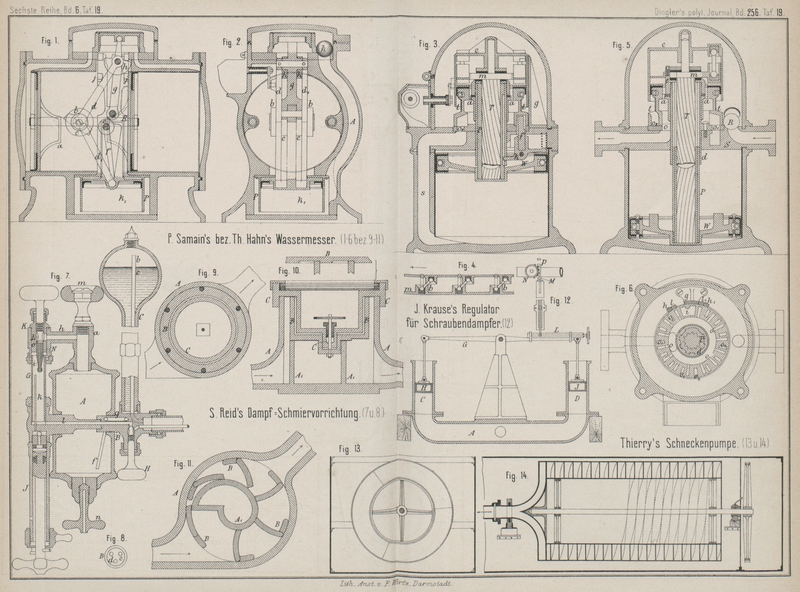

Thierry's Schneckenpumpe.

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Thierry's Schneckenpumpe.

Wie in der Revue industrielle, 1885 S. 84 mitgetheilt

wird, tauchte auf der letzten Pariser Ausstellung landwirthschaftlicher Maschinen

eine Vorrichtung zum Wasserheben wieder auf, welche im Prinzipe längst bekannt und

in wenig veränderter Gestalt schon von Belidor,

Eitelwein und insbesondere als Gebläse von Cagniard de Latour vorgeschlagen worden war, aber

bisher kaum zu praktischer Verwendung gelangt ist, nämlich die sogen. Schneckenpumpe

oder Cagniardelle (vgl. 1835 55 * 212).

Wie aus Fig.

13 und 14 Taf. 19, welche diese Maschine in der von Thierry angegebenen und von der Société du

Matériel de l'Entreprise zur Ausstellung gebrachten Ausführung zeigt, zu

ersehen ist, beruht die Wirkungsweise dieser Schneckenpumpe auf einer durchaus

anderen Grundlage als bei den bekannten Schraubenpumpen (vgl. Grulet * S. 244 d. Bd.). Während hier das Wasser durch

seine Trägheit gezwungen wird, auf den Gängen einer rasch bewegten Schraube hinauf

zu gleiten, ist es bei der Schneckenpumpe vielmehr die sich summirende

Gewichtswirkung der in den Gängen eines wagerecht gelagerten und in langsame Drehung

versetzten Schraubenrohres befindlichen und durch einzelne Luftmengen von einander

getrennten Wassersäulen, welche am hinteren Ende des Schraubenrohres schlieſslich

einen Druck hervorbringt, der je nach der Zahl der Schraubenwindungen einer mehr

oder weniger hohen Wassersäule im Steigrohre das Gleichgewicht halten kann.

Bei der Thierry'schen Schneckenpumpe sind nun, wie aus

den Abbildungen hervorgeht, drei solcher Schraubenrohre vorhanden, welche dadurch

entstanden sind, daſs drei Schraubengänge aus Blech zwischen zwei Blechcylindern

gefaſst und mit diesen auf einer in einem Wasserbehälter wagerecht gelagerten Welle

befestigt sind. An einem Ende liegt die Welle selbst im Lager, jenseits dessen

dieselbe ein Zahnrad trägt, welches von einem Vorgelege mit Riemenscheibe in

langsame Drehung versetzt wird. Am entgegengesetzten Ende laufen die drei

Schraubenrohre in einen gemeinschaftlichen Hals aus, welcher mittels einer

Stopfbüchse in das Steigrohr mündet, zugleich aber auch den zweiten Tragzapfen

bildet. In den Behälter wird nun das zu hebende Wasser eingeleitet; jedoch muſs die

Schraubenrohrtrommel noch zu etwa ⅓ ihres äuſseren Durchmessers frei liegen. Alsdann

schöpft jeder Schraubengang bei langsamer Drehung der Trommel eine gewisse

Wassermenge, welche von der nachfolgenden durch eingeschöpfte Luft getrennt ist.

Diese abwechselnden Wasser- und Luftmengen schreiten nun bei jeder Drehung um einen

Gang fort, wobei das Wasser stets die tiefste Stelle des Ganges einnimmt und

vorläufig in beiden Schenkeln des erfüllten Schraubenbogens gleich hoch steht, und

erfüllen schlieſslich die ganze Trommel bis in das Steigrohr hinein. Sobald sich dieses

aber füllt, pflanzt sich der entstehende hydrostatische Druck rückwärts im

Schraubengange fort und verdrängt alle Wassermengen aus der tiefsten Lage, wobei die

trennenden Luftschichten nach der Steigrohrseite hin immer mehr verdichtet werden.

Die so entstehenden Wasserspiegelunterschiede in den Wasser haltenden Schraubenbögen

ergeben dann algebraisch summirt die Wassersäule, welche der im Steigrohre das

Gleichgewicht hält. Hieraus folgt die Nothwendigkeit, daſs das schöpfende Ende jeden

Schraubenganges auch über den Wasserspiegel heraustreten muſs, da bei Abwesenheit

der einzelnen trennenden Luftmengen Steigrohr, Schraubengang und Behälter ein

communicirendes Gefäſs bilden würden und ein Wasserspiegelunterschied im Behälter

und Steigrohre nach statischen Gesetzen nicht statthaben könnte.

Es läſst sich nicht verkennen, daſs diese Wasserhebemaschine gewisse Vorzüge

aufzuweisen hat, welche dieselbe für viele Zwecke empfehlen. Dahin ist vor allen die

verhältniſsmäſsige Einfachheit und Vermeidung aller Ventile und Kolben zu rechnen,

weshalb sich diese Maschine auch zum Heben unreinen Wassers, z.B. bei

Entwässerungsarbeiten, eignet. Hierzu kommt noch, daſs dieselbe nach Angaben der

Aussteller unter Umständen einen Nutzeffect bis zu 90 Proc. gewähren kann. Bei

darauf bezüglichen Versuchen diente eine Locomobile von 8e,5 gebremster Nutzleistung zum Betriebe und

wurden durch die Sehneckenpumpe in der Secunde 125l Wasser auf eine Ausguſshöhe von 4m,60

gehoben, entsprechend einer Nutzarbeit von 575mk.

Dies ergebe einen Nutzeffect der Pumpe und Transmission gleich 575 : 8,5 × 75 oder

0,902. Dieses günstige Ergebniſs wurde bei einer geringen Geschwindigkeit von

ungefähr 25 Umdrehungen in der Minute erzielt und nahm der Nutzeffect bei

gesteigerter Beanspruchung rasch ab, derart, daſs derselbe bei 30 Umdrehungen 0,88

und bei 40 Umdrehungen gar nur 0,82 betrug. Dieser Erfolg setzt aber jedenfalls

voraus, daſs das Steigrohr eng genug ist, um die Luft- und Wassermengen auch hier

noch getrennt zu erhalten, da anderweitig die auf Verdichtung der Luft in den

Schraubengängen verwendete Arbeit für die Leistung der Maschine verloren gehen

würde.

Tafeln